正月用の豆腐が真っ赤に染まって……高知「豆腐の怪談」/黒史郎・妖怪補遺々々

お正月に準備した豆腐にまつわる怪談です。舞台は高知県。 ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」だ!

記事を読む

四国・高知の山奥に、幻の陰陽道の術法を伝える者たちが現存していた──。

前篇はこちら

いざなぎ流の祭りは、神社で行われる公の性格のものもあるが、基本は家の祭りであると斎藤氏はいう。

「家に祭られている神様で特徴的なのが、『御崎様(おんざきさま)』。その家における最高位の神で、その神を祀ることは、いざなぎ流の太夫にしかできない。そして、御崎様を祀っている家では、主人が亡くなると『巫(みこ)神』になる。ここで注目すべきは、故人(家の主人)を巫神という神に祭り上げるための儀式が神楽として行われるということなのです」

日本人の一般常識では、家の主人が亡くなると、一定の期間(33年、49年、あるいは50年)を経ると、先祖神に昇華して家の守り神になると考えられている。あくまで自然の流れでそうなると漠然と信じているのだが、いざなぎ流ではちがうという。

以下、斎藤氏の著書を参考に、その様子を追ってみよう。

まず、あの世の霊をこの世に連れ戻す必要がある。いざなぎ流では、それを直接墓場で行う。つまり、墓石の下に眠る霊を直接呼び戻す儀礼(「塚起こし」)が行われるのだ。

太夫は、手ぬぐいを頭から被って墓に赴く。そして墓石の前で近くの土中に埋まる石を掘りだす。そこに空いた穴から埋葬された霊に呼びかけるためである。墓の前に座った太夫は、「三五斎幣(さんごさいへい)」という御幣を墓石に立てかけ、印を結び、さまざまな神霊に挨拶の唱文を唱えたのち、霊に対する直接の呼びかけを行う。

その内容は、墓所に鎮まっている間に縁が生じた地神、地荒神(じこうじん)、大土公(だいどっこう)(以上は土地の神)、十三大師(十三仏のことか)のほか、山の神などとのご縁を切って御幣に遷るよう促すものである。

興味深いのが、縁切りの対象として挙げられる「極楽浄土の浄土の地獄」という文言である。太夫によれば、「死者は地獄で溺れているので、そこから上げてやる」とのことだが、要は、葬式では極楽浄土へ引導するといいつつ、御霊(みたま)は地獄の苦く界がいであえいでいるという認識なのだろう。こうして、仏教との縁を切ることが「巫( 御子とも)神」となる大前提となるようだ。

さらに、踏ん切りのつかない霊に向かって〝花の歌〟が歌われる。

それは、〈1月から毎月この世でこんな花が咲く。あの世では咲かないのだから、これを慰みに戻っておいで〉という内容だ。そして、死霊が無事に御幣に憑いたかどうかを「クジ」で確認する。数珠をくり、珠の数が奇数か偶数かで神霊の意向を判別する、いつもの太夫の数珠占いである。

こうして、霊が御幣に遷ったことを確認したら、御霊を白い浄衣に包み、両手で赤ん坊を抱くようにして太夫は家に戻ってくる。

「帰ってきた霊は、赤ちゃんに戻ったというんですよ。まさに赤子を取り上げるという感覚のようで、太夫は掌に赤ちゃんのお尻の感触を覚えるといいます」(斎藤氏)

そして、ここから舞台は屋内に移る。すなわち、再生した御霊を神へと昇格させる祭儀の本番「取り上げ神楽」である。だが、その複雑で事細かな儀式に言及する紙幅はないので、興味を持たれた読者はぜひ『いざなぎ流 祭文と儀礼』をご参照されたい。

ざっくりとそのプロセスを述べると、家に招いた御霊(荒人神(あらひとがみ))は、9つのプロセスを経て「荒巫神(あらみこがみ)」へと昇華し、字号という仮の神号が与えられる。そして「取り上げ神楽」の3〜5年後に行われる「迎え神楽」を経て、正式に「巫神」と相なる。

それらの儀式を主導するのは太夫が誦みあげる唱文なのだが、ここで誦まれるのは、とくに「行文(ぎょうもん)」といい、そのひとつに、荒人神が羽黒山や比叡山、伊吹山などを巡礼するくだりがある。つまり、神となるために聖なる山々で修行をするというシナリオなのだ。

さらに、聖なる水を浴び(密教でいう灌頂儀礼)、神格を上げていくというくだりもある。このあたりは修験道や密教とも習合したいざなぎ流ならではの特徴がうかがえ、実に興味深い。

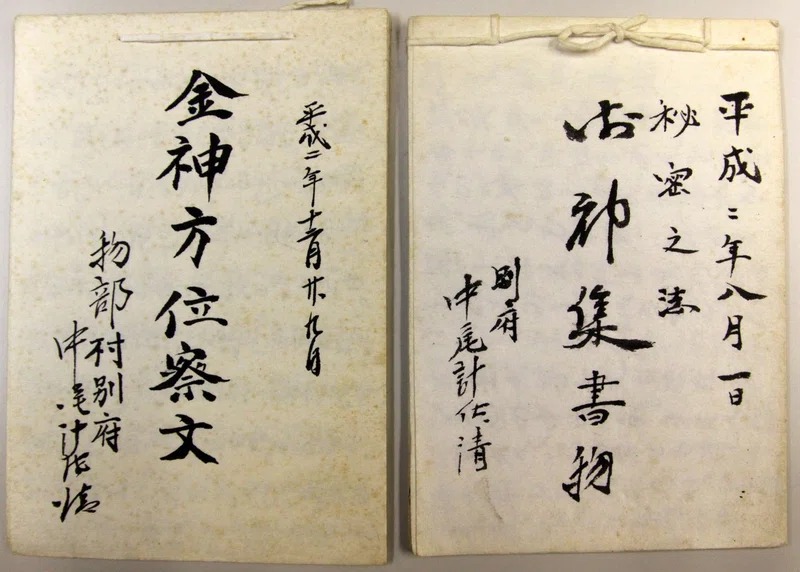

いざなぎ流の特色が多種多様な「祭文」にあるのは既述のとおりだが、一方で、病人祈禱で誦まれ、あるいは「式王子の法」に関わり、呪いや調伏に直結することから秘密とされ、研究者も容易に近づけなかった謎のテクスト群があった。

それを「法文」という。

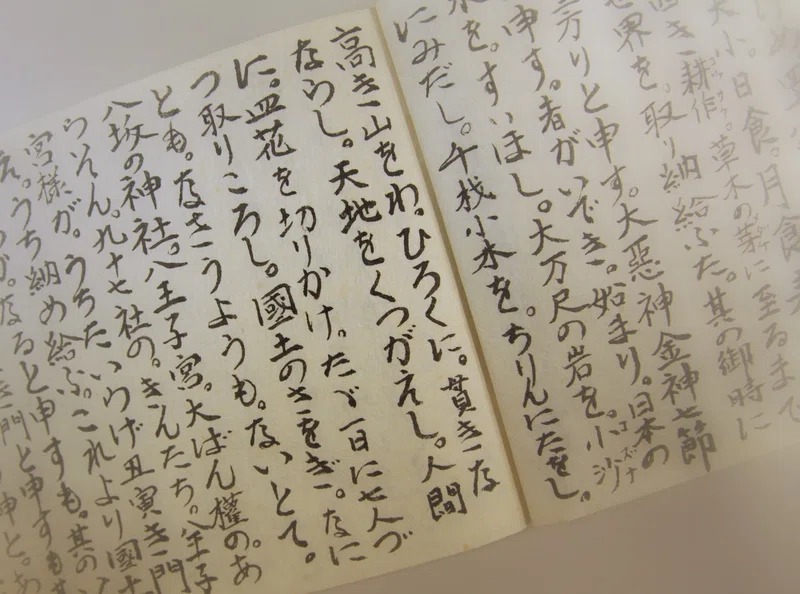

中尾計佐清太夫が所有する法文集には、次のようなものが挙げられていた。

「山の神のけみ出し敷」「山の神さあら敷」「千里投火の法」「あたごの火玉敷」「みぢんの法」「ちいすい長のうら敷」「人の玉水(魂)ぬく方」「天神吹きみだしのうら敷」「天神血花くづし」「五人五郎の王子のうら敷」「御崎敷」……。

タイトルが意味するところは不明ながら、そこはかとなく恐ろしげな雰囲気は伝わってくる。なお、ここで散見される「敷」は「式」のこと。式神(式王子)を召喚し、使役する唱文を意味する。そして「うら敷」とはすなわち、「裏式」のことであるという。

あるとき斎藤氏は、中尾太夫から切紙(秘伝のメモ)を渡された。そこにはこんな謎めいた文言が書かれていた。

「字文の。次第にわ。表の中に裏あり。裏の中に表わありません」

この「裏」が意味するものとは何か。

「裏と表というのは大事なキーワードで、表とは神を祀る祭文。祭文のなかには祀っている神様を『式』にするような法文が内包されている。それが『表の中に裏がある』の意味です。だけど、一度〝裏〟の法文のほうに行ってしまうと、もうこれは神祀りの世界とはちがったものになる。ブラックのほうに行ったら、もうホワイトには戻れないよ──と」

どうやら、「裏式」にはそんな危険な領域が含まれているらしい。

「式王子とは、かつて必要に応じて招く単独の存在と思われていましたが、中尾太夫の話では、むしろ山の神や荒神、天神といった(表の)祭神を式王子にすることが重要で、いかに強大な神を自分の式王子にできるか、つまり裏に使えるかが太夫の力量を左右しているんですね」(斎藤氏)

中尾太夫にとって、最強の式王子は「天神法」であるという。ここでいう天神とは、天満宮に祀られる天神さんのことではなく、山の民が祀る鍛冶神のことだが、その由来や神格は斎藤氏の著書を参照いただくとして、天神の法文にはこんな文言が見える。

「……時をちがゑず、日をちがへず、こくげん(刻限)をちがへず……やいは(刃)の剱を以て、くろきもかきわり、五臓をき(切)りやぶ(破)り、ち(血)をあやし、ち(血)花をさかせる、正めつ(消滅)させる、かげ(影)もないぞ、そくめつ(即滅)そばかと切つてはなす」(「天神吹きみだしのうら敷」*)

さながら呪殺を思わせる文言だが、太夫によれば、こういった法文は災厄をもたらす悪霊の調伏に有効であり、「五臓を破る」「血花を咲かせる」といった文言を外せば、病人祈禱にも使えるのだという。とはいえ、特定の人物に向けた呪いの法として用いるのは御法度であり、用いるべきではないと太夫は強調している。

中尾太夫の〝奥の手〟が天神法にあることは斎藤氏もうすうす知っていた。そして、いざなぎ流の調査が終盤を迎えていたあるとき、「太夫は(斎藤氏に)自身の奥の手となる天神法の法文の名前、さらにその法文を使うときの道具や所作、幣の切り方などを具体的に教えてくれた」(*)のだという。

「ふだんは僕も話を聞きながらメモを取ったり、テープを回したりしているのですが、そのときだけは『やめろ、録るな』と。『これからしゃべったことは、自分の家族とかにも絶対いうな。もしいったならば、お前の力は無くなる』というんですよ」

すでに斎藤氏は「知りすぎてしまっていた」のだろう。中尾氏との関係は先生と生徒の関係だったというが、この瞬間、ふたりの関係は師匠と弟子の関係にチェンジしたといえるかもしれない。事実、正式な弟子入りを意味する「許し」を授かることが決まっていたというが、直後、中尾氏は病で倒れ、師は帰らぬ人となった。

「不思議だったのは、あの話を聞いたとき、ふいに家鳴りがガタガタッとしたんですよ」

結論として、斎藤氏は、自分の研究発表の場で〝奥の手〟に触れることはしていない。入手した情報を明かさないのは研究者として批判されるべきかもしれないが、それは「(中尾)計佐清太夫の法力を守るためであり、それによってわたし自身の『力』を守るということ」(*)でもあるという。

その代わり、斎藤氏にはある命題が課されることになった。

それは、「呪術の力の側から、〈世界〉なるものを把握し、記述していく方法と文体」(*)を模索すること。知るとは何か、学問の意味とは何か

──斎藤氏は今もその答えを捜しつづけている。

本田不二雄

ノンフィクションライター、神仏探偵あるいは神木探偵の異名でも知られる。神社や仏像など、日本の神仏世界の魅力を伝える書籍・雑誌の編集制作に携わる。

関連記事

正月用の豆腐が真っ赤に染まって……高知「豆腐の怪談」/黒史郎・妖怪補遺々々

お正月に準備した豆腐にまつわる怪談です。舞台は高知県。 ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」だ!

記事を読む

神木に女神が宿り、生肉に死霊が憑く! 心霊大国タイの精霊ピー信仰/髙田胤臣

タイ人たちが信仰する「ピー」の世界を紹介するシリーズ。神木に宿る女神も、肉にとり憑く悪霊も、どちらも「ピー」なのだ。

記事を読む

座敷童子は共同体の暗部から生まれた「怪童」だった? 富をもたらす「憑きもの」の考察

座敷童子は本当は「こわい話」だった……。家を富ませる童の霊的存在は、古典怪談ともつながってしまう。

記事を読む

余命数時間から生還したアニータの衝撃臨死体験! 死の淵で学んだ重要なこと5つとは?

余命数時間と宣告されて昏睡状態に陥った女性が死の瀬戸際で体験したこととは――。センス・オブ・ワンダーな臨死体験中に再び生きることを選択した女性に起きた奇跡。

記事を読む

おすすめ記事