降霊術「スクエア」の流行と「座敷童」伝承/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

山小屋で4人が5人に? 座敷でぐるぐる回っていたら10人が11人に? 子ども遊びの中に潜む「交霊術」を回想するーー。

記事を読む

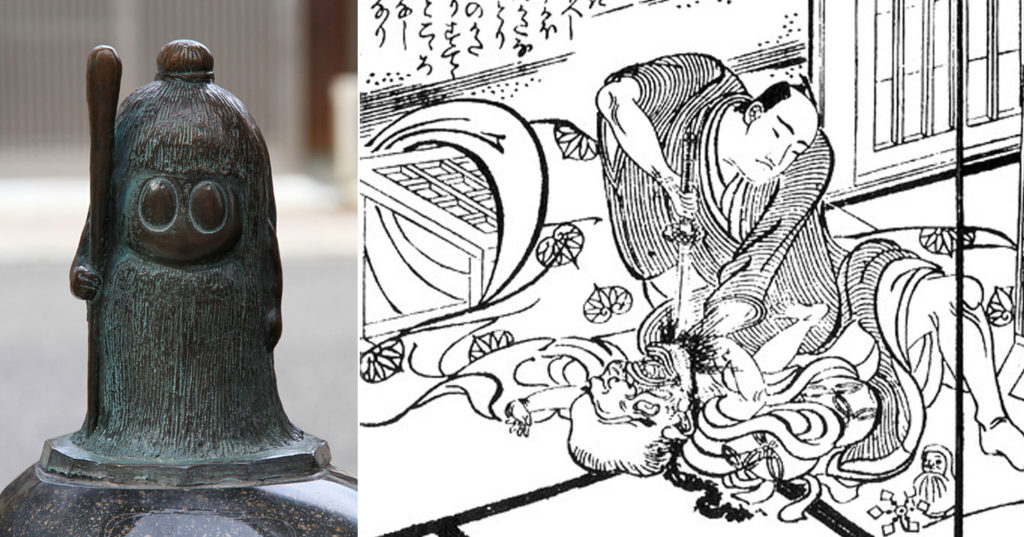

座敷童子は本当は「こわい話」だった……。家を富ませる童の霊的存在は、古典怪談ともつながってしまう。

前回は「座敷童子」と「河童」などの「妖怪」、さらには「護法童子」「心得童子」などの「式神」との関連を考えてみたが、最終回である今回はまた少し違った道筋から「座敷童子」のルーツを考察してみたい。

しかしその前に、第1回の原稿で「後編で詳しく解説する」と書いたまますっかり忘れていた梅原宗得邸の倉に棲む「座敷童子」と「謎の箱」について少し触れておくことにする。

この逸話は「座敷童子」を解説する際によく引き合いに出される定番ネタだ。

柳田國男が『妖怪談義』で紹介したことで広く流布したものらしく(初出は十方庵敬順による紀行文『遊歴雑記』)、水木しげるの『妖怪図鑑』以下、昭和のオカルト児童書などにもよく掲載されていた。だが、現在認知されている「座敷童子」話の典型パターンからはかなりズレた感じで、なにやら意味不明で非常に奇妙なものだ。

まず、舞台は本場・岩手ではなく、江戸時代の墨田区。なんと東京にも「座敷童子」はいたのである。本所二丁目に居を構える梅原宗得という人物の古い土蔵に「クラボッコ」なる「妖怪」が棲みついていると近所で評判だった。

「クラボッコ」とは昔から岩手などで「座敷童子」とほぼ同じものと考えられていた「妖怪」で、「ボッコ」は「童子」の意。「座敷童子」も「座敷ボッコ」と呼ばれることもあるので、母屋に棲みつくのが「座敷ボッコ」、倉に居つくのが「クラボッコ」と区分されていたのだろう。

梅原邸の「クラボッコ」は特に悪さをすることもなく、夜中に金棒(昔の夜警が持っていた鉄輪付きの金属棒)を曳く音をたてるくらいだったという。東北の「座敷童子」譚の多くと同様、これも「火防(火事除け)の神」として手厚く祀られていた。どういうわけか、この倉に入った人が急に尿意・便意をもよおすと「クラボッコ」が出現する前触れとされており、そうした際は誰もが慌てて倉を飛び出したそうだ。

またあるとき隣家で火事があり、梅原邸の人々がもらい火を恐れて大切な家財を大慌てで倉にしまっていた。そこに見知らぬ若い女が現れ、作業を手伝ってくれたそうだ。長く垂れた髪で顔が隠れており、誰なのかは最後までわからなかった。荷物をすべて倉に運び終えると女は自分も倉へと入り、内側から扉をぴしゃりと閉めてしまったという。この肉体労働を手伝ってくれる「親切な貞子」みたいな女が梅原邸の「クラボッコ」の正体だったらしい。

この倉は何の変哲もない石倉だが、棚の隅に由来のわからぬ「五六寸(15~18cm)四方の箱」が置かれていた。昔から置きどころを変えず、誰も触れようとしないものだったそうだ。どうもこの小箱が「不思議の源」だと噂になったが、この箱がいったいなんだったのか、中に何が入っていたのかを記録した文献はない。まったくオチのない「座敷童子」譚だが、不思議な味わいのあるお話である。

民俗学的研究において、「座敷童子」の特徴や属性は次のようにまとめられている。

・特定の家屋敷、倉に棲む

・富貴自在(家を富ませる、あるいは滅ぼす)

・一時的な富の獲得に関連する(長期的・永続的な富とは無関係。また、家柄とも結びつかない)

・火事を除ける(あるいは火事を呼ぶ)

・不可視(姿を見せる際は少年、または少女)

・ひとり、または二人組(例外あり)

・神出鬼没で俊足

・夜行性

・座敷で眠るものを安眠させず、枕返しをしたり、布団から押し出したりする

文化人類学者・民俗学者の小松和彦は、これらは「動物霊」(狐や犬神)の属性とほぼ同じだとして、「座敷童子」を「動物霊」的な「憑きもの」として考察している。両者の唯一の違いは「動物霊」が悪計を抱く術者に召喚されるのに対し、「座敷童子」は来るも去るも気まぐれ。いたずら程度のことはするが他者を祟ることは稀だ。そのために「座敷童子」には「動物霊」と比べて「悪」のイメージが薄いとされる。

しかし、小松は「善悪はあくまで相対的なもの」とし、「『座敷童子』の本質は善でも、その『恩恵』に浴さない者には悪である」と論じている。

一般に「狐憑き」や「犬神筋」など、「動物霊」に憑かれた(とされる)家は、村(共同体)のなかで悪の烙印を押され、忌み嫌われ、陰口を叩かれる。こうした差別の根底にあるのは、その家の主が私欲によって「動物霊」を召喚し、それを駆使して他者を病気や死にいたらしめたり、財産を奪って繁栄しようと願ったりする「邪悪で異様な欲望の持ち主」だから、という発想だ。神の意思とは無関係な私欲による「霊の召喚」は道にはずれた呪術、許されざる「外法」というわけである。

この発想のさらに根底にあるのは、同じ共同体内で急速に富み栄えた家に対する「妬み」だろう。

要するに「なんだか知らないけど、あそこの家は最近やたらと羽振りがいいよな」というようなとき、村人たちが抱く羨望や邪推、不快感、あるいは憎悪のようなものが凝り固まって「あの家には獣が“憑いている”」という「物語」に結びつくケースが多いわけだ。

「座敷童子」の場合は召喚されて「憑く」わけではないので、家の繁栄は運任せである。だからこそ「憑かれた家」は「邪悪」のイメージを免れるが、しかし「座敷童子」の噂の根底にも「成りあがり者」に対する周囲の「妬み」があるのだろう。

東北に伝わる多くの「座敷童子」譚が、最終的にはその家から「座敷童子」が去ってしまい、「あっという間に落ちぶれた」とか、「火事で全焼した」とか、「毒キノコを食べて一族が全滅した」というバッドエンドで終わるのは、「憑き(luck)」への「妬み」、「ついている人」に対する「ついてない人」たちの後ろ暗いカタルシスを反映したものなのかも知れない。

「なぜか急に金持ちになった家」に対する「妬み」と「座敷童子」の関係を、「動物霊」云々とは違った形で考察しているのが、折口信夫に師事した民俗学者の池田彌三郎だ。

彼は折口信夫が採集した静岡県の「座敷坊主」の話を紹介している。天竜川中流の山間部の集落のある家には「座敷坊主」なるものが棲みつき、夜中に「枕返し」をするという。「童子」ではなく「坊主」であるということを除けば、ほぼ「座敷童子」と同じ属性を持つ「座敷坊主」の正体は、かつてその家に宿泊し、家人によって寝首を掻かれた旅の僧侶の「怨霊」なのだという。

「家に泊めた旅人を殺して金を奪った」という話は、各地の伝承のなかに大量に存在する。もっとも有名な民話が『六部殺し』だ。

ある晩、ある村のある家に六部(巡礼僧)が「一晩泊めてくれ」とやってくる。家人は承諾するが、六部が思いのほか多額の金を持っていることを知ると、彼を殺してしまう。奪った金を元手にした商売で家は急に富み栄え、めでたく息子が生まれた。しかし、その子どもは死んだ六部の生まれ変わりだった……。

この話には類型が多く、六部の代わりに単なる旅人、行商人、修験僧、托鉢僧、座頭、遍路などが登場するバリエーションが無数にあるようだ。

「六部殺し」は「こんな晩」のタイトルで子ども向けの民話・怪談集に掲載されることも多かった。また落語の「もう半分」もこの民話のバリエーションだとされるし、「旅人殺し」を扱った噺としては「鰍沢」も有名だ。

池田によれば、ある時代までの日本人の民衆感覚としては、「よそ者を殺して金を奪う」という行為はさしたる「悪業」とは思われていなかったという。先祖のそうした行為が伝えられている家系は各地にあったが、そんな噂をことさら否定しない家が多かったそうだ。「旅人殺し」が「よくある話」と不問にされていたわけでもなかったのだろうが、共同体の総意としては「許されざる犯罪」というより、なにかしらグレーゾーンのような場所に位置づけられる行為だったのかも知れない。池田はこの共同体の「暗部」と「座敷童子」の関連を示唆する。

ここで見られるのは、共同体内で急に富み栄えた家に対して、周囲が付加する「旅人を殺して金を奪ったからだ」という「物語」だ。その機能は「動物霊が憑いているからだ」という「妬み」の「物語」と同じである。旅人の殺害がさして「悪業」とされていなかったとか、先祖の犯した殺人を特に否定もしない人が多かったというのは現在の感覚では俄かには信じがたいが、狭くて濃密な当時の共同体内の民衆感覚のなかには、「よそ者」に対する警戒感というか、潜在的な恐怖があったのだろう。日常に突如現れる「異物」。理由はどうあれ、それを排除することは通常の「人殺し」とは少し「話が違う」ということだったのかも知れない。

ここからは筆者の勝手な推測だが、「座敷童子」の源流に上記のようなことがあるのなら、家を富ませる「怪童」は「稀人信仰」とも密接に結び付いていることになるだろう。

「稀人(マレビト)」とは「外界」からの来訪者、「異人」、要するに「よそ者」である。この概念を提唱したのは折口信夫だが、もともと「稀人」は「他界」から来訪する「神・霊」であり、民間信仰の対象だった。その後、単なる旅人や旅の僧侶、各地をさまよう無宿人や旅芸者なども「稀人」と呼ばれるようになり、人々は彼らを崇め、歓待するようになったという。

未知の「外側」からやってくる人は、未知の情報や未知の物をもたらし、村の環境を刷新させ、富ませる。共同体に「非日常」を持ち込む。だからこそ通常では起こらない各種トラブルも多発する。未知の「異物」は常に「カオス」をもたらすのだ。「稀人」を歓待する人々の心には常に「畏れ・恐れ」があり、彼らの崇拝は「よそ者」に対する猜疑心や不安や嫌悪や憎悪などの差別意識と紙一重だ。

先に紹介した「六部殺し」は「稀人殺し」民話の典型とされている。六部を殺して奪った金で栄えた家に出現したのは、死んだ六部の「生まれ変わり」、「怨念」を体現した男の子だった。だが、このオチには別の解釈があり、生まれた息子が死んだ六部にうりふたつだったのは、あの晩、泊めた六部に家の主が「自分の妻を“貸した”からだ」ともいう。話がどんどん醜悪になってしまうが、かつての共同体に現れた「よそ者」の周辺では、その種の性的な混乱もさまざまな形で多発しただろう。

「カオス」をもたらした「よそ者」が消えたあとの村に残されるのは、「怨霊」としての子どもか、そうでなければ神とも霊ともヒトともつかぬ「稀人」の子どもである。どちらにしても、その子たちには「座敷童子」の面影があったのではないだろうか?

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

降霊術「スクエア」の流行と「座敷童」伝承/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

山小屋で4人が5人に? 座敷でぐるぐる回っていたら10人が11人に? 子ども遊びの中に潜む「交霊術」を回想するーー。

記事を読む

昔話に記される”事故物件”!? 住人を不幸にする祟りの妖怪現場/黒史郎・妖怪補遺々々

ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」! 今回は、「死んだ者が祟る恐ろしい地」を補遺々々します。

記事を読む

どっぺちゃん、こいとさん…死に至る影の病「ドッペルゲンガー」の恐怖/朝里樹の都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。振り返れば……奴がいる。

記事を読む

キリストの全生涯を目撃した「助産婦のサロメ」の墓を発見! 聖書研究の新たな重要現場となる/仲田しんじ

イエス・キリストの生誕から最期、そして復活までの一部始終を看取った女性が実在した。新たに一般公開される遺跡に、その女性を奉る墓があったのだ――。

記事を読む

おすすめ記事