川奈まり子怪談「四谷で消えた女」/吉田悠軌・怪談連鎖

今回は、まさにこの連載にふさわしい怪異が連鎖する場所、連鎖する事件にまつわる一題。

記事を読む

別々の人が遭遇した個別の体験なのに、なぜか奇妙な共通点がある。怪談には、ときたまそうしたものが現れる。その背景には何があるのか。やはり怪異は、連鎖するのか——。

「それ、吉田さんの話と通じてるんじゃないの、といわれた話がありまして」

松原タニシさんが怪談を語りだす。

「東京の四谷に、知り合いがやっている番狂(ばんくるわせ)ってバーがあるんです。怖い話が好きな人がよく集まるから、顔を出してみないかと誘われて。そこで知り合ったHさんという60代の男性の体験談です」

Hさんが社会人になったばかりの1979年夏。当時から四谷に住んでいたHさんは、会社の飲み会帰り、明け方近くの3時半に近所でタクシーを降りた。四谷三丁目駅から西に進み、スーパー丸正を通り過ぎてすぐ左の路地を曲がる。トラック通行禁止の、たいへん狭い通りだ。

その道端に、女がひとり、倒れていた。

慌てて凝視してみれば、顔の右半分が血まみれである。すぐそばに大きな石が転がっていたので、そこへ前のめりに転倒してしまったのだろうか。右側の額がざっくりと割れ、それなりの量の血が流れている。ショートのボブカットで、ワンピースのスーツを着ていた。夜明け前のいちばん暗い時間なので服の色はおぼろげだが、赤系統だったように覚えている。

「だ、大丈夫ですか? 救急車呼びましょうか?」

Hさんが声をかけると、女は道に倒れたまま低い声を漏らした。

「救急車はやめて。タクシーを呼んで」

この時間のこんな裏道にタクシーなんてこないですよ……とHさんが返した瞬間。奇遇にも一台のタクシーが新宿通りからこちらへ曲がってきた。驚きつつもとっさに手を上げ、それを停車させる。

そこで倒れていた女性がすっくと立ち上がった。170センチはあるだろう、かなり長身のシルエットが小さな路地の薄闇に浮かんだ。女性は顔の右半分に流れる血を拭こうともせず、無言でタクシーに乗り込んだ。

「あの、病院に行かなくていいんですか?」

心配したHさんが車内を覗き込んだところ。

「あなたも乗って」

ぐい、と腕を引っぱられ、あれよという間に後部座席に引きずり込まれたのである。

おかしなことに巻き込まれてしまった。とはいえ自分の家はすぐ近所だからそれほど面倒ではないし、状況的に家まで送り届けたほうが無難だろう。そう判断したHさんはシートに深く座りなおして住所を訊ねた。すると女はぶっきらぼうにひと言。

「左門町」

ここから外苑東通りを渡ってすぐのところだ。車よりも歩いたほうが早く着くほどの距離だが、まあケガしているのだから仕方ない。

「左門町のどこですか?」

女は耳打ちするように番地と号を告げてきた。このあたりは昔ながらの小さい区画ばかりで丁目が存在しない。それを運転手に伝言し、タクシーは発進した。

一方通行の車道をぐるりと迂回し、非効率なアクセスで件の住所に辿り着く。道沿いにあったのは、当時の左門町では珍しいビルタイプのマンションだった。

女は金を払って降車し、Hさんも後に続く。

「あなたは命の恩人です」

すると女は、いきなり殊勝な言葉を漏らしてきて、

「ですから、私の家まで来てください」

またHさんの腕を摑み、ぐいぐいとマンション内まで引っぱろうとする。

……まあ、いいか。

Hさんはまだ20歳そこそこであり、酒の勢いもあった。改めて見る女の風貌は40代ほどで、色っぽいことにはならなさそうだ。しかしこの後どう展開していくかの好奇心がうずいた。

玄関を開けた先は、意外にも畳敷きの和室だった。ちゃぶ台くらいしかない簡素な部屋だが、鏡を布で覆った化粧台が角に置かれているのが印象的だった。

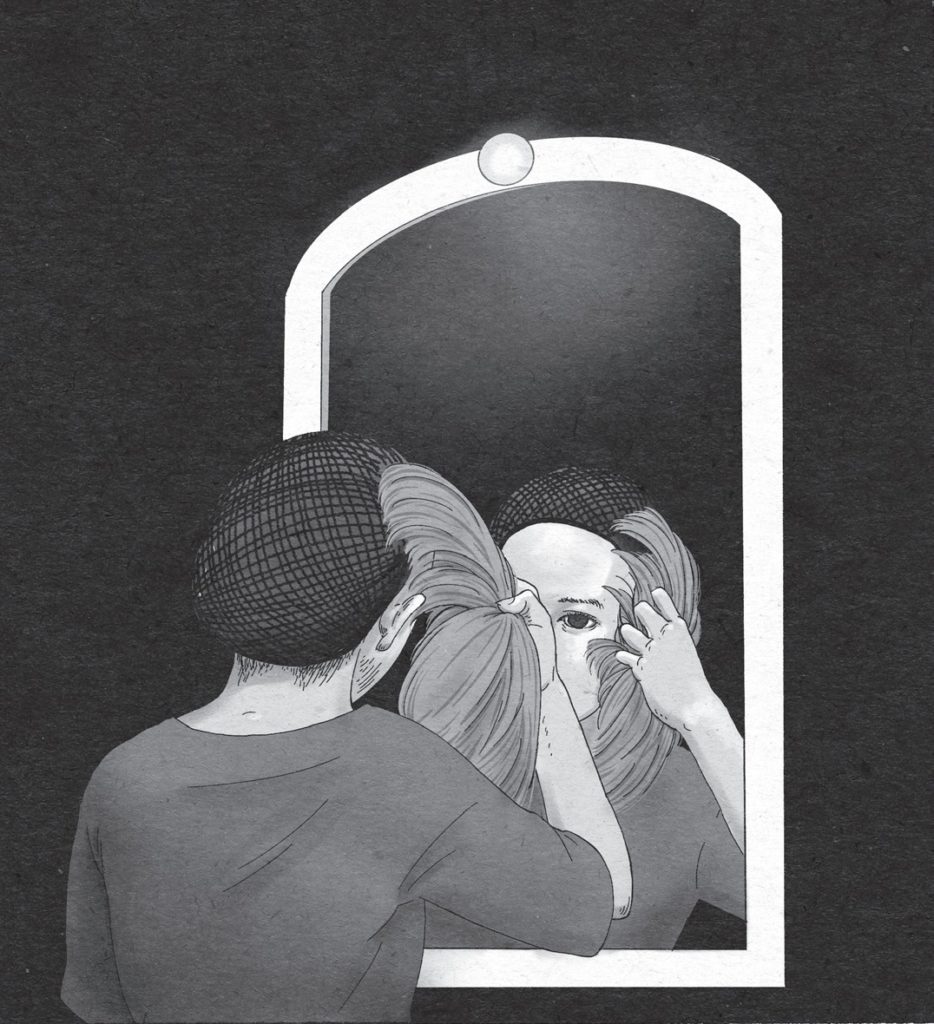

……新しいマンションなのに、ずいぶん古めかしいつくりなんだな。そう感じつつ、促されるまま座布団に腰を下ろす。女は対面するかと思いきや、壁際の化粧台へと座り込んだ。布を払って鏡に対面すると、なぜか自分の頭をしっかと摑んだ。

そこでHさんはわが目を疑った。ボブカットの髪が、丸ごとすっぽり外れてしまったからだ。それは鬘かつらだった。新たに出てきた頭部はウィッグネットで覆われており、どんな髪をしているかはわからない。

「これ、顔が血まみれねえ」

女は姿見をまじまじと覗き込みながら独りごちた。

「不細工がもっと不細工になっちゃうわあ」

ひと言も発せられないHさんを後目に、女は血を拭いながら言葉を継いでいく。

……私ね銀座で働いてるんだけどね、いつもねこういう格好しなきゃいけないのよ大変よ、あらコーヒー出すの忘れてたわちょっと待ってね……はいどうぞ召し上がってください。

インスタントコーヒーを一口だけ啜った後、すっかり冷静になったHさんは「そろそろ帰ります」と腰を上げた。

「あの、本当に明日、病院行ってくださいね」

玄関口で靴を履こうとすると、女は三たび、Hさんの腕を後ろから摑んで。

「あなた命の恩人ですから、これを受け取ってください」

一万円札を3枚、むき出しのまま手渡そうとしてきた。もらえないですと固辞するものの、女は「いえあなた命の恩人ですから」と強引に押しつけてくる。

結局、一万円だけ受け取り、その部屋を後にしたのだが。

「それから一週間後、Hさん、またその女を見かけたらしいんですね」

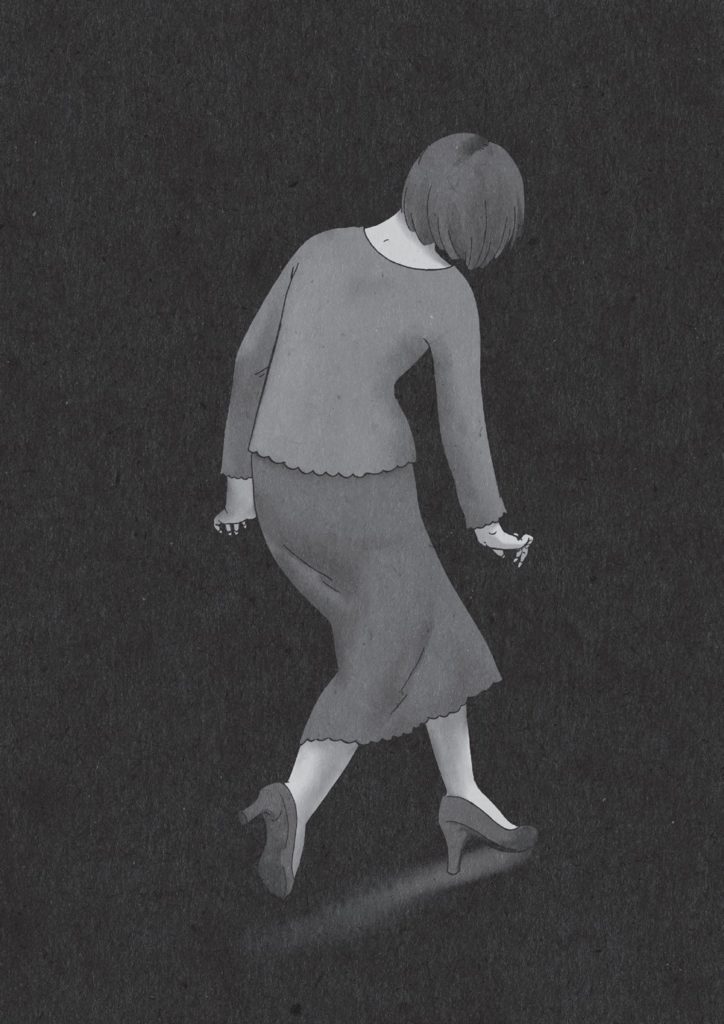

休日の昼間、家の近くを歩いていたときのことだ。四谷三丁目駅沿いの新宿通りから外苑東通りに入ってすぐのところで、前を歩く女の後ろ姿が見えた。今度はツーピースのスーツを着ていたが、あの特徴的なボブカットで、なにより170センチを超える長身からすぐに見分けがついた。

歩く方向が同じなので後をつけるかたちになる。声をかけようかと逡巡しているうち、Hさんの心に違和感が走った。

……あの人、あんなに首が長かったか?

襟元からのぞく頸部が、遠目にもおかしい。白く細い竿状の骨身が、いつのまにか尋常ではない高さへと伸び上がっている。さらにその長すぎる首が、右に左に、ひょこひょこと揺れている。女の歩調に合わせて、逆立ちした振り子のごとく右に振れ左に揺れ、ひょこひょこひょこ……。

あ、これは人間じゃない。とっさにそう確信した。

……俺があの夜助けたのは化け物だったのか……。

女は首を揺らしたまま、外苑東通りから裏路地へと入っていった。今はなき風月堂の角から左門町へと入る細道だ。後を追うHさんがすぐにその路地を覗いたのだが、女の姿は影もかたちもなくなっていた。最後まで後ろ姿だけで、長い首の先の顔がこちらを向くことはなかったので、女の右額の傷がどうなっていたかはわからない。

Hさんはその後も40年以上、四谷界隈に出入りしている。しかしこれまで女の姿を見かけたことは一度もない。そして女と入ったあのマンションもまた、なぜかいまだに見つけられずじまいなのだという。

「似たような話って、吉田さんも収集されてますよね? 窓から首ヒョコヒョコ女とか……」

タニシさんの指摘に、私は頷いた。赤い服を着た、異様に長身の女。奇妙な動きで、なにかを覗き込む仕草をする女。私はをそれを「赤い女」と呼び、多くの現代怪談に登場する彼女たちを、長年にわたり追いかけている。

「窓から首ヒョコヒョコ女」もそうだが、もっと今回のケースによく似た類話がある。

墨田区の商店街にて、上半身だけが異様に伸びた赤い服の女が左右にひょこひょこと体を傾けながら、両側の建物の窓を覗き込みつつ歩いていた……との体験談だ。

タニシさんの話を聞いている最中、私はずっと背筋を震わせていた。ただし戦慄すべき符合を感じていたのは「赤い女」だけではなかった。さらなる偶然の一致を、また別の女について感じていた。

――お岩、である。

四谷左門町という場所がお岩を想起させるのはもちろんのこと。さらには『東海道四谷怪談』の、あの髪梳きの場面。毒薬にて右目の上が醜く腫れあがったお岩が、鏡に向かって櫛を入れるたび、髪がずるりと抜け落ちていく。それはまさしく右額から血を流しつつ、鬘かつらを取り去った女の挙動と一致するではないか。

そして女の住むマンションだ。Hさんは建物ごと消えてしまったと思っているようだが、私は勝手にひとつの確信を抱いていた。

「タニシさん……そのマンションがどこなのか、私ちょっと心当たりありますよ」

その場でタニシさんに頼み、バー番狂に電話をかけてもらう。するとたまたま、Hさんが店に飲みにきているところだった。スピーカーフォンにてマンションの立地を確認してみたところ――。

やはり、であった。

「タニシさんの説明ではお茶屋さんのすぐそばのマンションってなってましたけど、そこ正確にはお茶屋さんではなく……」

Hさんの説明は、私が予想していたマンションとかなりの確度で合致していた。私は知っているのだ。その立地にかつて、家人自らが“幽霊屋敷”と自認していた一軒家があったことを。

1979年夏の「週刊朝日」に「四谷オカルトハウス」と題された記事がある。左門町のとある木造家屋では、長年にわたり怪現象が頻発していたのだという。

当時住んでいた女性の証言を引用すると。

「お正月になると決まって火が出るの。燃え出したのは、トースター、椅子の脚、食器棚。それが絶対に火事にはならないの。食器棚のときは、どこまで燃えるか見てたら、棚だけ全焼して、ひとりでに消えたわ」

「お岩の顔のようなコブがいっぱいついていて、この柱の周辺で、『鳥が出たり、ひどい時は扇風機が出たり』、いろんな幻が見える」

などと、もはや怪事に慣れきっている様子さえ窺える。柱のコブとお岩を連想しているのは左門町という土地柄だけではない。家人によれば当該の屋敷は江戸時代、お岩の家=田宮家の地所だったエリアに建てられている。田宮家ゆかりの掛け軸と刀の鍔も、この家に代々伝わっているのだという。

「週刊朝日」の記事タイトルを正確に伝えると「お岩の形見は掛け軸とつば! 四谷オカルトハウス跡にビル」となる。つまりその“幽霊屋敷”は取り壊され、跡地にビルが建設された。その時期がちょうど「1979年」なのだ。

この2点を結びつけるのは、私の勝手な邪推かもしれない。もちろん体験者本人が、それも現場エリアに40年以上も出入りしている人間が「見つけられなかった」と説明しているのだから、私が見当違いをしている可能性はある。

しかし符合が揃い過ぎてもいないだろうか。お岩ゆかりの“幽霊屋敷”跡地に建てられたビルと、Hさんが出くわしたお岩のような女が住むマンション。前者のビル竣工が1979年2月、Hさんの体験が同年夏と、奇しくも時期が一致している。

……あなたは命の恩人ですから……。

女が繰り返していた奇妙な文言。それはもしかして、お岩が1979年の夏に新しく「生まれなおした」ことを意味しているのかもしれない……と、これまた私の妄想に過ぎないのだが。

「めっちゃ面白いなあ。思わぬところですごい繋がりましたね」

今度、四谷のバーのほうにも寄ってみてくださいよ――。タニシさんもまた、この奇遇に興味津々の様子であった。

松原タニシ(まつばらたにし)

「事故物件住みます芸人」。借りた事故物件は15 軒をこえ、映画化もされた『恐い間取り』シリーズ、『恐い食べ物』(以上二見書房)など著書も多数。ラジオ関西「松原タニシの生きる」放送中。

(月刊「ムー」2023年11月号より)

吉田悠軌

怪談・オカルト研究家。1980年、東京都生まれ。怪談サークル「とうもろこしの会」の会長をつとめ、 オカルトや怪談の現場および資料研究をライフワークとする。

関連記事

川奈まり子怪談「四谷で消えた女」/吉田悠軌・怪談連鎖

今回は、まさにこの連載にふさわしい怪異が連鎖する場所、連鎖する事件にまつわる一題。

記事を読む

死が身近になりすぎた男が到達した「生きることは食べること」の境地/松原タニシ『恐い食べ物』

食べ物は、幽霊より恐い……!

記事を読む

受け継がれてしまう怪奇の記憶 ギンティ小林「首つり廃墟」怪談/吉田悠軌・怪談連鎖

事故物件、心霊スポットとよばれる建物がある。たとえ建物がなくなったとしても、そこで起きた怪の記憶は受け継がれ、連鎖していくことがある——。

記事を読む

アルゼンチンが震えた「緑色の一つ目小僧」事件! カエル型異星人=両生類系ヒューマノイドの謎

寂しい夜道で突如、奇怪な“緑色の一つ目小僧”のグループに出くわしたとすれば恐怖でしかない。1988年のアルゼンチンで、まさにその“第三種接近遭遇”が起きていたのだ――。

記事を読む

おすすめ記事