インド古代叙事詩の舞台へ! 「ラーメシュワラム」の歩き方/ムー的地球の歩き方

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー 異世界の歩き方』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

記事を読む

出雲神話、古代日本神話の主役といえばオオクニヌシ。大国主と大黒様に重なったその姿を辿る。

ワニ、オロチ、ヤタガラスと、神話キャラクターの変遷を外堀から確認したところで、いよいよ本丸、主役級の神の描かれ方がどう変わってきたのかをみてみたい。

『古事記』の一角を占める出雲神話の主役といえば、オオクニヌシをおいて他にはない。ヤチホコ、オオナムジなど多くの名前をもつことでも知られ、出雲や周辺の神々の物語がひとりの神格にまとめられて誕生した英雄神であるとも考えられているが、その後の歴史のなかでも多くの神仏と習合したユニークな来歴の神でもある。

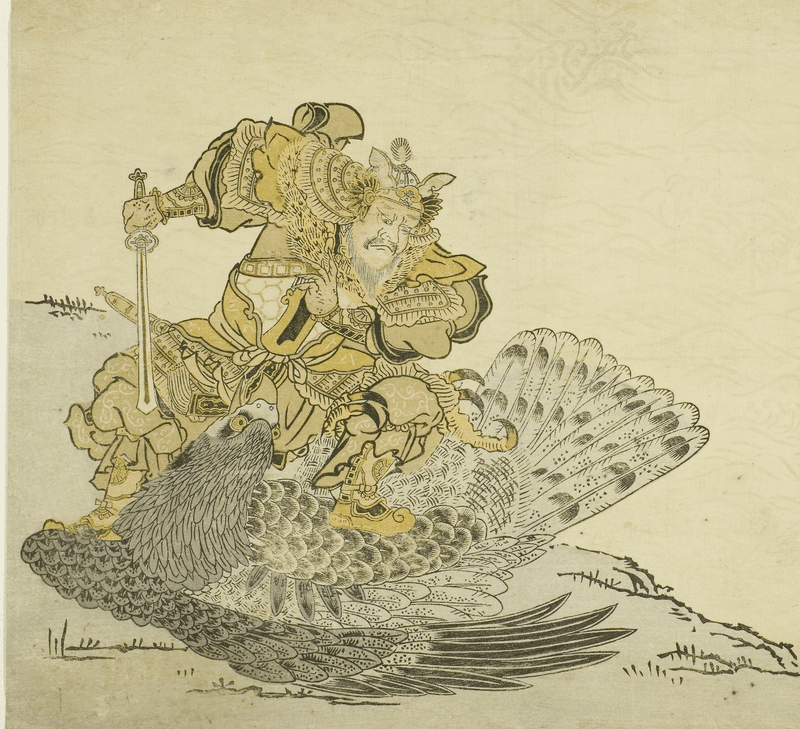

オオクニヌシは漢字で書くと「大国主」となり、大国がダイコクとも読めることから仏教の尊格である大黒天と習合してきたことはよく知られている。幕末に描かれた図(下)では、数多くの神仏が描かれるなかにひときわ大きく置かれた「ダイコクさま」がみえる。

周囲にはサルタヒコ、アメノウズメ、春日明神、毘沙門天などが描かれまさに神仏混淆の状態。この巨大な「ダイコク」が神なのか仏なのか、おそらく絵師本人に質問しても答えられなかっただろう。

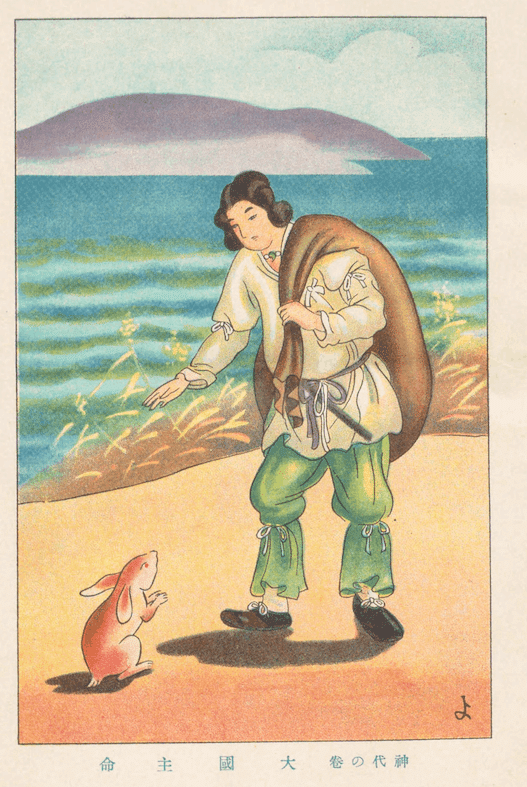

神話の「考証」は、こうした状況も変化させていく。ダイコクからは宝珠やエボシといった仏教的、後世的な要素が取り除かれ「純日本」オオクニヌシ像が模索される。現在の絵本などでもみられるトラのようなオオクニヌシの姿が一般化したのは、実は明治以降のことだ。

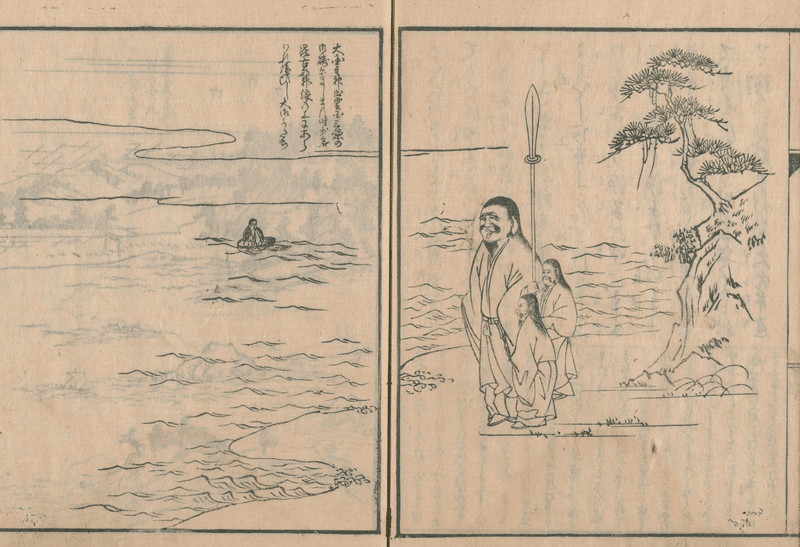

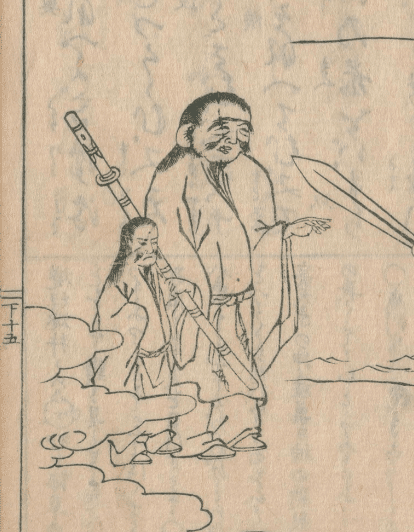

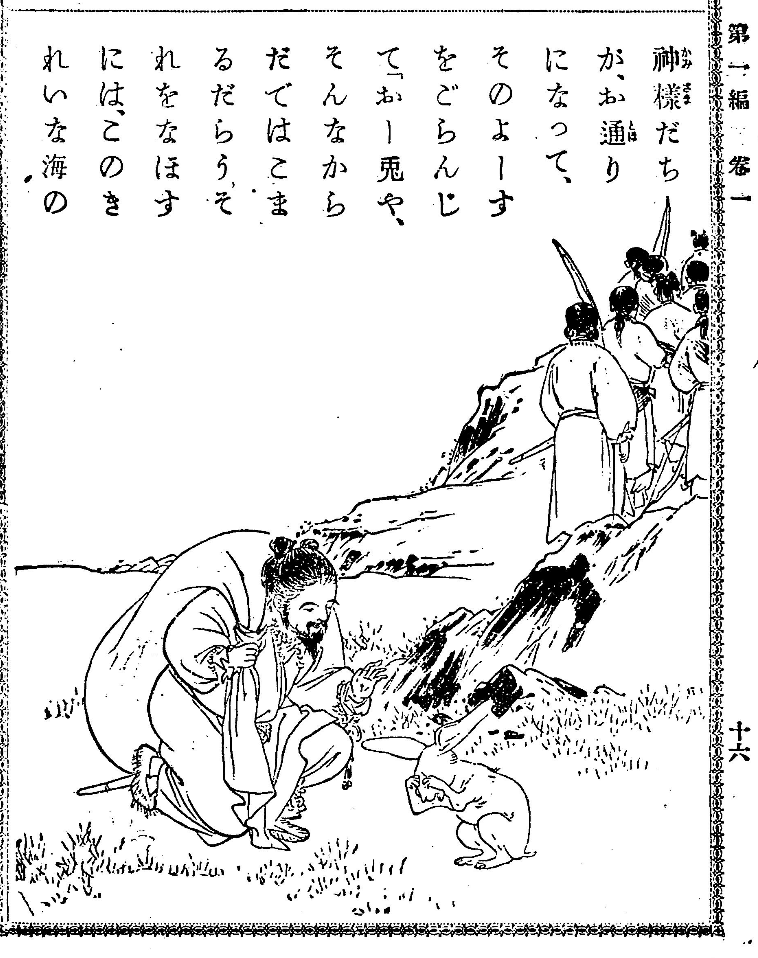

そうした「大黒」から「大国」への過渡期状態を記録したような貴重な絵をみてみよう。下の2点は文政10年(1827)にまとめられた『神代正語常磐草』。

神代の物語を挿絵つきでまとめた書物なのだが、ここに描かれたオオクニヌシは、神代風の衣装を身にまとった「大国主」スタイルながら、顔はまるきり大黒天である。特徴的な福耳もそのままで、まるで大黒天が烏帽子をぬいで服だけ着替えました、とでもいった出で立ちだ。

興味深いのは、この本を編纂したのが出雲国造の弟を師にもつ細田富延という国学者であるということだ。出雲大社に直接結びつく国学者をしても、大黒天のイメージは簡単に払拭できるものではなかったのである。あるいは大社側にも、福神としての大黒天信仰と出雲を明確に分離したくない、という願望もあったのかもしれない。

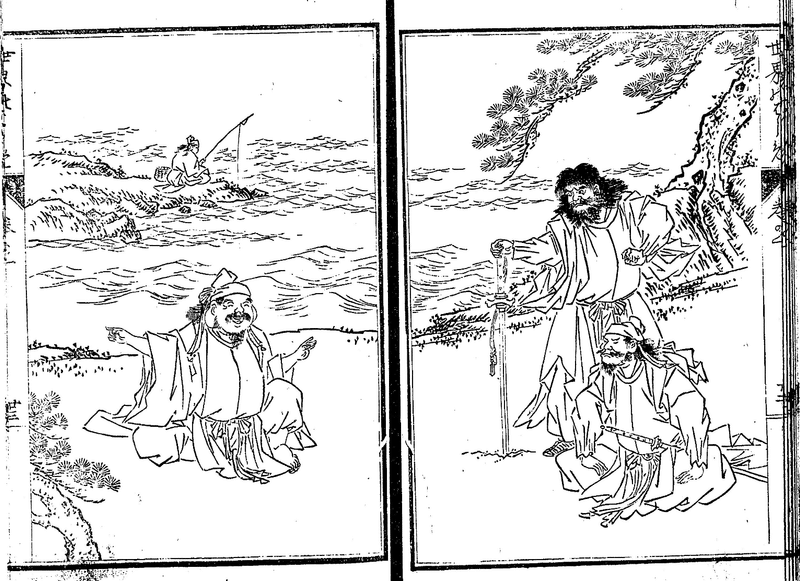

明治8年に描かれた国譲りの図(下)はさらにわかりやすく、オオクニヌシというよりほぼ大黒天そのもの。

現在、出雲大社では「大国主とだいこくさまは同じ神だが、大黒天は別の神」と少々難解なインフォメーションをしているが、参拝者で「だいこくさま」から大黒天のイメージを排除できている人はそう多くないのではないだろうか。明治以降の「時代考証」を経てなお、日本人は現在進行形でオオクニヌシ=大黒天説を支持しているのだといえるかもしれない。

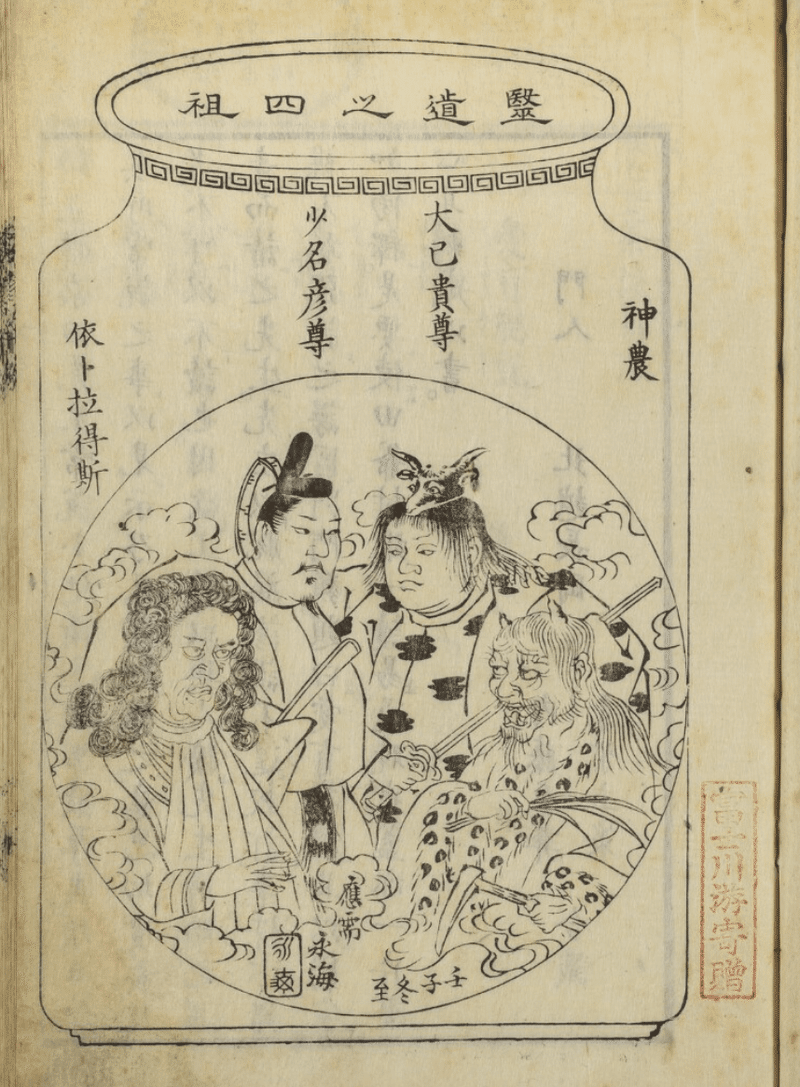

オオクニヌシを描いたさらに珍しい絵をひとつ。幕末に書かれた小児科テキスト『愛育茶譚』の扉絵「医道之四祖」である。

西洋のヒポクラテス、中華の神皇、そして日本のオオナムチ(大国主)とスクナヒコナという和漢洋の医療の祖が描かれるが、このオオナムチは頭上に牛の頭を乗せた神、すなわち牛頭天王として描かれているのだ。江戸時代には、牛頭天王はオオナムチの荒御魂である、つまり両神は同一の神だと考える説があり、医療書である『愛育茶譚』は、オオクニヌシをあえて疫病よけの神でもある牛頭天王として描いたのだとも推測できる。

「大きな袋を肩にかけ」のイメージが定着するまで、オオクニヌシにはじつにさまざまなバリエーションがあったのだ。

(画像キャプションに所蔵表記のないものは国立国会図書館デジタルコレクションより)

関連記事

インド古代叙事詩の舞台へ! 「ラーメシュワラム」の歩き方/ムー的地球の歩き方

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー 異世界の歩き方』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

記事を読む

ロシアのアトランティス「キーテジ」の謎! 神の意志で湖に沈んだ“見えない都市”は今どこに?

邪馬台国やアトランティスがどこにあったのか依然として議論が続いているが、ロシアには湖底に沈んだ謎の都市があるという――。

記事を読む

超古代「三大ピラミッド地下構造物群」の謎/MUTube&特集紹介 2026年2月号

エジプト、ギザ台地の三大ピラミッドで発見された地中深く延びた謎の巨大構造物。緻密な科学的調査によって判明した、超古代のテクノロジーの秘密に迫る記事を三上編集長がMUTubeで解説。

記事を読む

禁断の「呪物メシ」実食! 開運と美食の祈願を込めて手料理でオマジナイ/ムー旅SP LIVEレポート

ムー44周年記念「ムー旅SP LIVE」で披露された呪物コレクター陣からの「お祝い呪物」の数々。その最後を締めくくるのは、あの人のお手製「呪物メシ」だった!?

記事を読む

おすすめ記事