イギリスに伝わる黒妖犬「ブラックシャック」の謎! 犠牲者多数の凶悪事件も

イギリスの民間伝承では、恐ろしい黒い犬「ブラックシャック」についての話が残されている。獰猛な野犬か、それともUMAなのか――。長きにわたる議論を俯瞰する。

記事を読む

古代遺跡の発見や発掘によって、これまでに明らかになった歴史の謎は数知れない。しかし、ときにその行為が、触れてはならない「何か」を呼び起こしてしまう……。 近づいたものに死や災いをもたらす恐るべき呪いとは?

本稿では、いくつかの古代の呪いについて、見ていくことにしよう。

呪いと聞いて、だれもが最初に思いつくのはエジプトのファラオ(王)、ツタンカーメンの呪いだろう。

1922年11月4日に、ハワード・カーター率いる調査隊によって発見されたツタンカーメンの墓は、世界中に衝撃を与えた。それはそうだろう。盗掘も含め、完全に掘りつくされたと思われていた王家の谷から、新たな墓がほぼ手つかずの完全な状態で発見されたのだから。

実際、ツタンカーメンの埋葬品は完璧かつ膨大だった。

黄金のマスクをつけたまま、静かに横たわっていたミイラだけでなく、儀式用の玉座、金箔で覆われた厨子など、さまざまな副葬品が天井までびっしりと詰めこまれていたのだ。

だが——ツタンカーメンの墓には、こうした財宝とともに、エジプト王家の呪いまで封印されていたことに、間もなく世界が震撼することになる。

そもそもカーターが王墓の入り口を発見したとき、そこにはこう書かれていたという。

「偉大なるファラオ(王)の墓に触れた者には、死が訪れるであろう」

まさに呪いの言葉以外のなにものでもない。そしてこの呪詛は、たちまち現実のものとなっていったのである。

きっかけは発掘から4か月後のことだった。スポンサーであるカーナヴォン卿に、呪いが襲いかかったのだ。

「彼の呼ぶ声が聞こえる。行かなければ……」

それまで元気そのものだった彼は。突然の高熱にうなされながら、57歳で生涯を閉じた。その瞬間、カイロの街は原因不明の停電に襲われたともいう。

いったい何が起こったのか。このときはまだ、人々は半信半疑のままだった。だが、それから間もなく、発掘に立ち会った考古学者たちが次々と亡くなったという噂が流れはじめる。

一説には1930年までに、発掘に関わった人物のうち23人のうち22人が死亡したという。それを知ったカーターは、おそれをなしてニューヨークへ逃亡した。

これが、いわゆるツタンカーメンの呪いだ。

ただし——。

よく調べてみると、墓の開封に立ち会った人物のなかで急逝したのは、本当はカーナヴォン卿だけで、それ以外の人々はその後も生きていたということがわかった。カーナヴォン卿の死因についても、ひげ剃りの最中に皮膚を傷つけ、そこから熱病に感染し、肺炎を併発したということがわかっている。

いや、なにより肝心の呪いの碑文については、いまだに存在が確認されていないのである。そのためツタンカーメンの呪いについては、疑問符をつける研究者も多い。

それでも仮に、本当に呪いがあったのだとしたら、それは墓のなかに封入された致死性の有毒ガスや最近などが原因なのではないか、という指摘もある。もちろん、それが自然に発生したものなのか、墓の設計者が意図的に封入したものなのかはわからないのだが。

ツタンカーメンの事例からもわかるように、現代社会において呪いは、基本的には否定される傾向にある。呪いは、情報の錯綜や情報操作による「創作」であることが多いからだ。

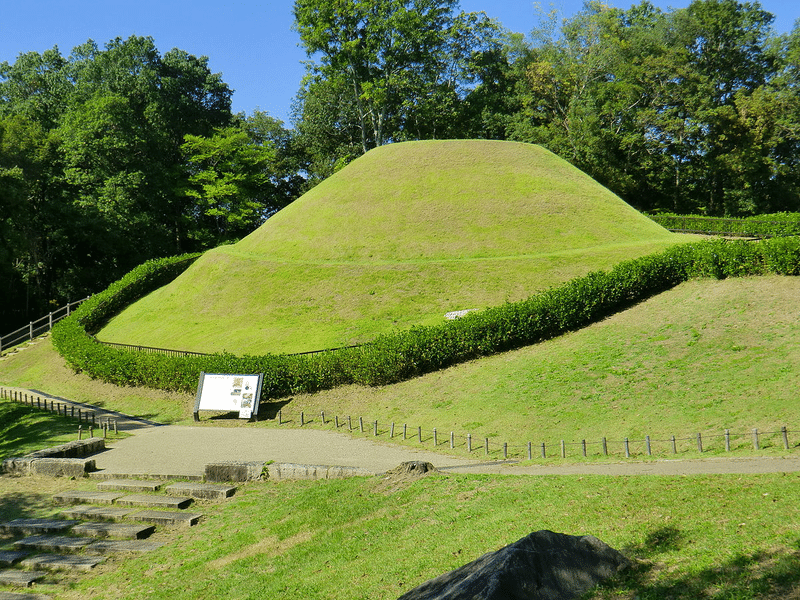

しかし、なにかにはいまだに謎が解けていない呪いもある。それが王墓の呪いの日本版ともいえる、奈良県明日香村にある高松塚古墳の呪いだ。

女子群像など、古代の彩色壁画の発見で知られる高松塚だが、長い封印が解かれたのは1972年のことだった。

高松塚は7世紀終わりから8世紀にかけて作られたと推測される直径約23メートルの円墳で、鎌倉時代にはすでに盗掘されていた痕跡がある。それでも石槨(せっかく)内には貴重な埋葬品の一部がのこされており、同時にほぼひとり分の人骨も発見された。

しかも——。

この人骨には、なぜか頭蓋骨がなかったのである。それが高松塚古墳の、ミステリーの始まりだったのかもしれない。

まず埋葬者だが、これについては現在も不明のままだ。忍壁皇子(おさかべのみこ)、高市(たけちの)皇子、弓削(ゆげの)皇子、天武天皇の皇子らが候補に挙がってはいるものの、決定打はない。

哲学者・文学者の梅原猛は、首がないことから遺体は斬首された弓削皇子だとしたうえで、壁画装飾は弓削皇子の怨霊を封じこめるために描かれたのではないか、と推測している。

つまり高松塚古墳は、呪いを封じこめるための墓だったというのだ。実際、その説を証明するかのように、長い眠りから目覚めた高松塚古墳の周辺では、呪い想像が次々と勃発しはじめたのである。

まず、発掘調査の予算獲得に尽力した明日香村の観光課課長が、壁画発見直後から毎晩のようにうなされはじめた。そしてある日、胸の痛みを訴えるとそのままなくなってしまったのだ。死因は肺ガンとされたが、あまりにも早い死だった。

それから3か月後、今度は古墳の近くに住む女性が、原因不明の死を遂げる。彼女は突然、全身に紫のあざができはじめ、体にまったく力が入らなくなったという。原因は不明で医師も手がつけられず、発症から2日後に急逝してしまうのである。

彼女と高松塚古墳の関係については、発掘作業を手伝ったとも、あるいは古墳に隣接する畑を耕していたときに、誤って古墳を削ってしまったことがあるともいわれている。

彼女が亡くなってからちょうど1年後、3人めの犠牲者が出た。古墳発掘を支援していた地元の自治会長が交通事故で死亡したのだ。奇妙なことに、ドライバーはしっかりと前を見ていたのだが、事故の一瞬だけ自治会長の姿が見えなかったと証言している。

特筆すべきはこの3人が、いずれも「21日」に亡くなっているということだ。奇しくもそれは、古墳内から装飾壁画が発見された日付なのである。それだけに、高松塚古墳の呪いの噂は、よりリアルな信憑性をもって広まった。

犠牲者はさらに続き、発掘の際に最初に鍬を入れた人物が農薬による服毒自殺で死亡。古墳の壁画を修復するために模写を続けていた画家も、交通事故で亡くなった。

結局、高松塚古墳にかかわった人物のうち、5人が短期間に相次いで亡くなったのだ。ところがその後、犠牲者はぴたりと止まる。以後、嘘のように何も起こっていない。

では、高松塚古墳の呪いはこれで終わったのか。

最初に書いたように、高松塚古墳は鎌倉時代にも盗掘を受けている。だとすれば当時も同様な——いや、むしろもっと恐ろしい——呪いが発動した可能性も否定できない。

古墳内に、一部とはいえ埋葬品が残されていたのは、彼らが恐れをなしたからではないのか。そうだとすれば、まだ終わっていないのかもしれない。

お気づきかもしれないが、ツタンカーメンと高松塚の呪いは、まったくの好対照である。

前者は、魂が眠る場所を守りたいという思いだが、後者は呪う(荒ぶる)魂を封印しておきたいという思いだ。

後者の場合、特徴的なのは、呪いが埋葬者の無念の思いと切り離すことができない、ということだ。その無念の思いが強ければ強いほど、呪いは長期間にわたってより強力な災いを及ぼすようになる。

たとえば平将門の呪いなども、そうしたものの一種といえる。

平安時代前半の939(天慶2)年11月、関東で中央政府に対する反乱が起こった。

首謀者の平将門は、常陸(現在の茨城県)の国府を焼きはらったのをきっかけに、下野(現在の栃木県)、上野(現在の群馬県)の国府を次々と襲い、国司を追いはらっていった。

間もなく将門は新皇と称し、板東一円を支配したが、藤原秀郷、平貞盛らによって制圧される。将門も翌年、首を斬られ、乱は終息した。

だが、怪異はそこから始まる。

将門の首は京都に運ばれて晒されたが、3日目に夜空に飛びあがり、東へ向かって飛んでいったとされる。

この首が落ちたと伝えられる場所はいくつかある。これを首塚というが、とりわけの有名なのが、東京都千代田区大手町にある将門の首塚だ。というのもこの首塚は、荒らされるたびにさまざまな呪いを発動してきたといわれているのである。

たとえば対象12(1923)年、関東大震災が発生し、首塚周辺は焼け野原になった。そこで大蔵省(現在の財務省)が仮庁舎を建てたところ、大臣をはじめ14人もの官僚が急死しただけではなく、原因不明の怪我人が続出したというのだ。恐れをなして仮庁舎を取り壊し、首塚を復旧させたところ、死人・怪我人はぴたりとおさまった。

また、昭和20(1945)年に進駐軍がこの区画を整理しようとしてブルドーザーを入れたときにも怪異が発生。作業中のブルドーザーが横転し、運転手が即死しただけでなく、進駐軍の工事関係者にも、原因不明の怪我人が続出したという。

なお、この話についても、一部では確認が取れないデマだという説がある。しかし、皇居のすぐそばに位置し、周辺を高層のオフィスビルで囲まれながら、そこだけ時間が止まったように見える首塚には、やはりある種の異様な気配が漂っているように思えてならない。

事実、いまも献花が絶えることはないし、参拝者も次から次へと訪れる。きっとそれは、将門の呪いが東京の中心に息づいているというこのとの、なによりの証明なのだろう。

最後に、ミイラと豪華客船タイタニック号にまつわる呪いの話を紹介しておこう。

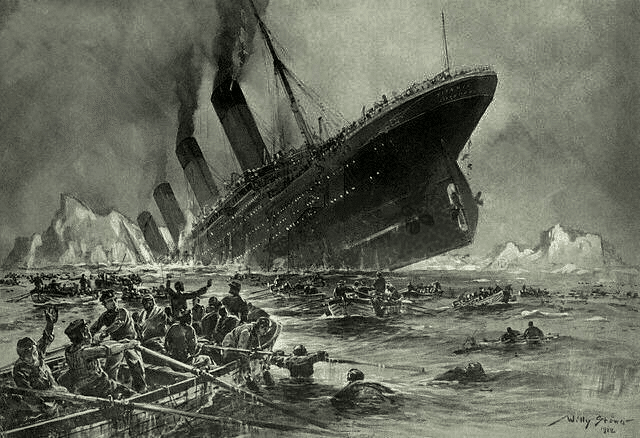

1912年4月14日、タイタニック号が沈没し、1513名の犠牲者を出した。この有名な事件にも、ミイラの呪いが関わっていたという話があるのだ。

1910年、エジプトのカイロで、盗掘団により一体のミイラが発掘された。

棺の装飾の豪華さから、かなりの身分の高い女性のものと推測されたが、すぐにこのミイラには呪いがかけられているのではないか、という噂が立つ。

盗掘団のひとりが突然、「神の裁きで呪われた!」と叫びだし、死んでしまったのである。恐れをなした盗掘団は、ミイラをイギリス人考古学者ダグラス・マレーという人物に売ってしまった。

ところがミイラを購入後、マレーがナイル河畔で猟をしていると、銃が暴発して腕の切断を余儀なくされてしまう。

それだけではない。ミイラが納まっている棺を船に積んでいた作業員のなかからも、急死者が出た。なんとその人物も、盗掘団と同じように「神の裁きで呪われた!」と叫んでいたというのだ。

詳細は省くが、このあとも犠牲者を次々と出しながら、ミイラは大英博物館に寄贈された。

ところがそこでも不審死が続く。ミイラを撮影したカメラマンや、展覧会を企画した学者までも急死してしまったのだ。さすがに困惑した大英博物館は、ニューヨークの博物館の間で寄贈の話を進め、ミイラは再び海を渡ることになった。

その搬送手段が——タイタニック号だったというのだ。

タイタニック号が選ばれた理由はもちろん、当時は「絶対に安全で沈まない」と信じられていたからだ。この豪華客船ならミイラの呪いも通じないだろう、というわけだ。

ところが——。

読者もご存知のとおり、タイタニック号は沈んでしまった。ミイラの呪いは、絶対に沈まないはずの豪華客船そのものと、1513名の命を奪っていったというのである。

事実ならすさまじい呪いだが、念のために書いておくと、信憑性はあまり高くない。積荷の記録を見ても、タイタニック号にミイラが積まれていたという記述はどこにもないし、高価な積荷には必ずかけられるはずの保険の記録もないのである。

にもかかわらず、噂が大きくなりすぎたのか、大英博物館はのちに「ミイラがタイタニック号に積み込まれたという事実はない」という声明文まで出している。

人々の呪いに対する思い、恐怖の強さは、ときに現実さえ超えてしまうのかもしれない。

実際、最初に書いたように、呪いは「人の口から発せられるもの」である。日本では言霊をいうものがあって、言葉には強い霊力があると信じられてきた。もちろん日本だけの現象ではなく、外国では神や悪魔、動物霊などの強い力を借りて相手に害をなす、という呪いが広く認識されていた。

魔法使いの呪いで動物に変えられたり、眠りにつかされたりする物語は、だれもが一度は聞いたことがあるはずだ。

呪いというのは、そうした人々の深層意識の上に成り立っているものなのかもしれない。

とくに墓は、埋葬者が静かに眠りにつくためのものだ。

今よりもはるかに呪いの力が強かった時代、つまり言霊の力が信じられていた時代に、眠りを妨げる者を排除するための「呪い」がかけられていても、決して不思議ではない。

何より呪いの恐ろしさは、その対象がほぼ無差別である、ということにあるといえるだろう。当事者であるなしにかかわらず、時を超えた呪いが、いつわが身に降りかかるのかわからないのだ。呪いから身を護るためには、いわく因縁のある場所には決して近づかない、ということしかないのかもしれない。

(月刊ムー2017年8月号掲載)

関連記事

イギリスに伝わる黒妖犬「ブラックシャック」の謎! 犠牲者多数の凶悪事件も

イギリスの民間伝承では、恐ろしい黒い犬「ブラックシャック」についての話が残されている。獰猛な野犬か、それともUMAなのか――。長きにわたる議論を俯瞰する。

記事を読む

頭の大きな古代人類「ホモ・ユルエンシス」の謎! 人類史を塗り替える新発見か

太古の東アジアに、これまで知られていなかった人類種が生息していた――。12万年前に絶滅した彼らの特徴は、異様に大きな頭であった。

記事を読む

イエス・キリストの墓所を訪ねて……聖墳墓教会の歩き方/ムー的地球の歩き方

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー 異世界の歩き方』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

記事を読む

新島の秘祭「海難法師」に神霊出現!? 外出禁止の夜に現れるのは悪霊か妖怪か?/うえまつそう

伊豆諸島で江戸時代から行われているといわれる、外出禁止の風習「海難法師」。現在も多分に伝説のヴェールに覆われたその謎に、新島出身の怪談師が迫る。

記事を読む

おすすめ記事