「消える乗客」はどこから来たのか? 定番昭和怪談「タクシー幽霊」をさかのぼる/昭和こどもオカルト回顧録

「消える乗客」は怪談、都市伝説の定番。そのタクシー怪談は昭和の時代、いやその昔から大流行していて……

記事を読む

講談の世界でも「冬は義士、夏はお化けで飯を食い」などというように、夏のお話といえば怪談! なかでも「タクシーの幽霊」は定番中の定番ですが、そこはいかにも妖怪補遺々々らしい斜め上なお話を紹介しよう。

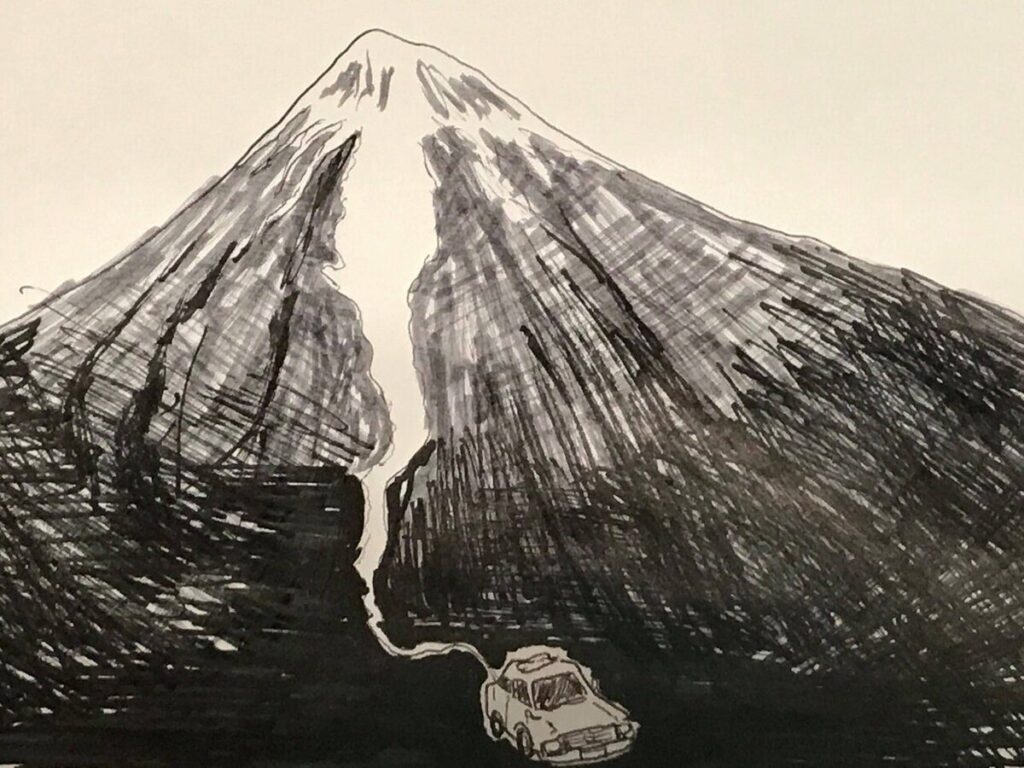

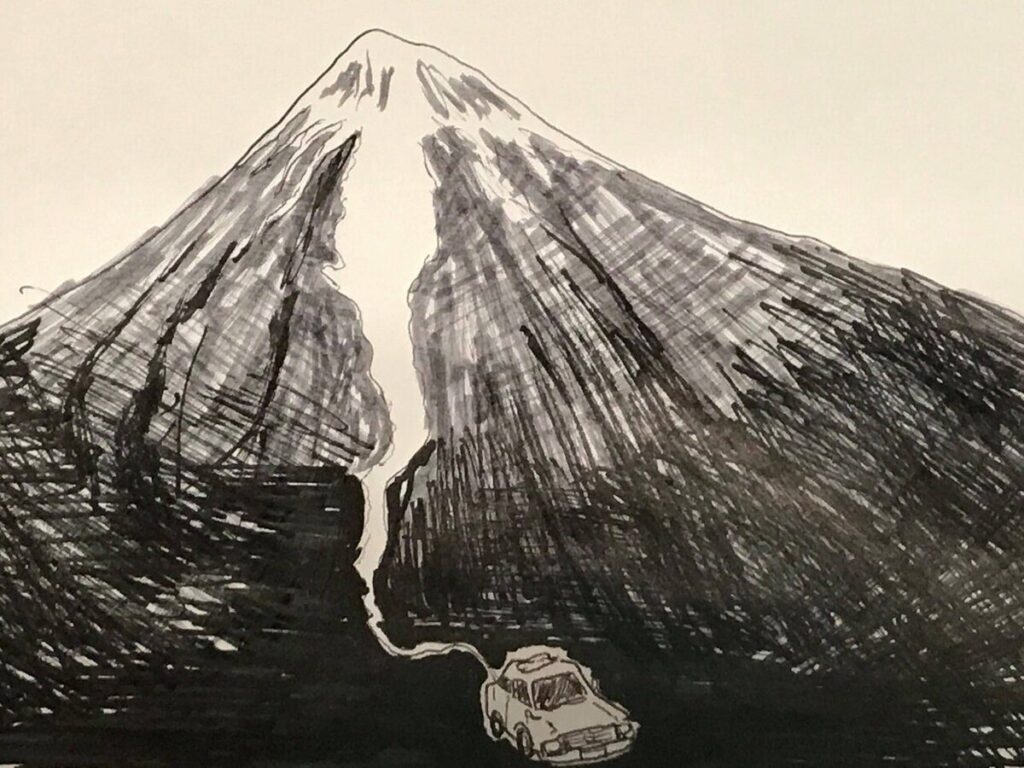

ひと気のない夜道を走る、1台のタクシー。

舗装された道から未舗装の道に変わると、節くれだった木々の影が視界の左右から迫り、跳ねた小石が車体に当たる音が聞こえだす。

ヘッドライトの先端が、ひとり佇む女性の姿を闇の中から浮かび上がらせる。

こんな時間に、こんな場所で、たったひとりで荷物も持たず、いったい、あの女性は何を――あっ。

手を、挙げている。

乗るのか……。

女性の前で車を止めてドアを開けると、するりと乗り込んだ。

俯き加減の女性は低い声で目的地を告げると、そこからはもう、何も話さなくなる。

息をしているのかも疑わしい沈黙に耐え切れず、運転手は声をかける。

が、返事はない。

寝ているのか? 窓のガラス越しに女性の様子をうかがう。

ガラスに、女性客の姿は映っていない。

車を止めて、恐る恐る振り返る。

――そんな……ばかな……

たしかに乗せたはずの女性の姿が、忽然と消えている。

そして。

彼女の座っていた後部座席は、ぐっしょりと濡れていた。

※

「タクシーに乗る幽霊」の話は、あまりに有名な怪談です。

自動車という完全な個室に、どこのだれかもわからない人とふたりきり。怪談が生まれるシチュエーションとしては最高です。

乗り物と幽霊の相性はとても良いようで、このような怪談は、古くは駕籠や人力車などの走っていた時代からあるようです。

よく聞くのは、乗ってきた客が幽霊だったという話ですが、乗り物も幽霊だったという例もあります。「朧駕籠(おぼろかご)」という言葉があり、これはぼんやりと霞んで見える駕籠のことで、幽霊などが乗っている幻の駕籠を指す言葉なのだそうです。

池田弥三郎は『日本の幽霊』で、東京のタクシーには車中に人形を下げている車が多く、気になって運転手に理由を訊ねた、というエピソードを書いています。

そこで語られた人形を下げる理由はふたつ。ひとつは、「運転手のいない自動車」とすれ違うことがあるからだといいます。この無人の車と出遭うと、2、3日中に事故を起こすのだそうです。人形を下げるのは、魔除けの意味だといいます。

もうひとつの理由は、深夜の営業をしていると、幽霊を乗せることがあるから――。

「乗り物の形の怪」については、またの機会にご紹介するとして、今回は「乗り物に乗ってくる怪」のお話をします。やはりタクシーがいいでしょう。

それも、ちょっと変わった「乗客」のお話をご紹介いたします。

実に「妖怪補遺々々」らしい1話です。

タクシーの運転手をされていた、Sさん(当時32歳)の体験談です。

※

昭和42年、夏。

その日の15時ごろ、勤務中だったSさんは、人で溢れかえる新宿を走っていました。

急に異様な肌寒さを感じ、車内の冷房が利きすぎているのだろうと、冷房装置を切りました。その時、嫌な予感がし、後部座席を振り返りました。

まだ客を乗せていないのに、乗っているような、そんな気がしたのです。気のせいかと思いましたが、どうも後ろが気になってしょうがない。しかも、冷房装置を切っているのに車内はどんどん寒くなり、寒暖計は15度を示し、まだ下がり続けます。

これはおかしい。気味が悪くなったSさんは車を止めようとしますが、なぜかブレーキが利きません。タクシーは信号を無視し、何かに操られるように全速力で甲州街道に入り、山梨方面に走り続けます。Sさんは恐ろしさと寒さで気を失ってしまいました。

数時間後、Sさんが目を覚ますと、車は広い野原の真ん中に止まっています。

夕暮れ時で空は赤く、見覚えのある山の影が稜線を描いています。

――富士山です。

「おどろかして、すみません」

突然、女性の声が車内に響きます。

Sさんは驚いて周囲を見回しますが、人はいません。

「後ろの座席です」といわれ、後部座席を見ると――やはり、人はいません。

人はいませんが、奇妙なものがシートにのっています。

大きさが50センチほどの、青く、四角いもの。

それは、氷の塊でした。

氷の中心は黄色い光を放っています。

この氷は運転手に語りかけ、自分は氷の精霊だといいました。

今日の朝まで新宿の地下で眠っていたが、ビル工事のために掘り起こされてしまい、氷が溶けて苦しんでいたところ、通りかかったSさんの車に飛び込んだのだそうです。

「これから富士山の奥底にある精霊の国に帰ります」

そういうと氷の塊は消え、Sさんは急激な睡魔に襲われました。

うるさい喧騒のなかで目を覚ますと、そこは新宿の裏通り。夜になっていました。

夢でも見ていたのだろうかと振り返ると。

後部座席はびっしょりと濡れており、1万円札が5枚、置かれていました。

※

これは『まんが王』(1970年 秋田書店)の付録冊子『ビッグマガジン №7 妖怪』にある怪談です。不思議な体験をした人たちに話を聞いた《体験記録集》とあり、実際に体験者から取材されたものか、そういう体で書いた創作怪談の企画なのかはわかりません。

「氷の精霊」が精霊の国に帰るため、運転中の車を操り、氷の塊が人の言葉で話しかけ、最後に運賃を支払うという、予想の斜め上以上をいく内容です。

体調を崩して気を失った体験者の見た夢か、本物の精霊遭遇譚か、あるいは執筆者の創作であるかはわかりませんが、この話に登場するものも「タクシーに乗ってきた霊」なのです。

参考文献

『ビッグマガジン №7 妖怪』 『まんが王』1970年・付録

今野圓輔『日本怪談集〈幽霊篇〉』

池田弥三郎『日本の幽霊』(2021年8月4日記事を再編集)

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

「消える乗客」はどこから来たのか? 定番昭和怪談「タクシー幽霊」をさかのぼる/昭和こどもオカルト回顧録

「消える乗客」は怪談、都市伝説の定番。そのタクシー怪談は昭和の時代、いやその昔から大流行していて……

記事を読む

狐狸が化けたか呪物の祟りか? 「土瓶が下がる」怪/妖怪補遺々々

ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」! 今回は、藪や枝に〝下がる〟土瓶の怪異を補遺々々します。

記事を読む

【速報】ノートルダム大聖堂の謎の棺から「長頭人」を発見! 異星人と聖職者のつながりを示唆か?

現在再建中のパリ・ノートルダム大聖堂。その地下から発見された“謎の棺”がついに研究者によって開かれたが、そこに安置されていたのは……!

記事を読む

おすすめ記事