怪談現場にタクシーで行く! 三和交通・心霊スポット巡礼ツアーでアイドルに付きまとった謎の顔

真夜中、心霊スポットに向かって走るタクシー。乗っているのは、人間だけ……? 令和の夏の風物詩「三和交通心霊スポット巡礼ツアー」にアイドルが参戦。心霊スポットを体当たり取材する。

記事を読む

「消える乗客」は怪談、都市伝説の定番。そのタクシー怪談は昭和の時代、いやその昔から大流行していて……

今回から3回ほどにわたって、今まであまり取りあげてこなかった各種「心霊ネタ」を扱ってみたい。テレビなどでも心霊特番が増えていく夏に向けて、この連載でも「昭和の幽霊」にまつわるアレコレを回顧していく予定である。

で、初回に取りあげるのはご存じ「タクシー幽霊」。

「とっくの昔に聞き飽きた」という声が聞こえてきそうなほど定番中の定番怪談で、僕自身も半世紀近く前の小学生時代にすでに「とっくの昔に聞き飽きた」という状態になっていたと思う。

読者のなかにもそういう人が多いと思うが、少々お付き合いいただきたい。

この春先に本稿で「座敷童子」について考察したが、そのときのリサーチで手元にある昭和の心霊系オカルト児童書や怪談本、民俗学系の「幽霊・妖怪考」的な本を片っ端からななめ読みしていた。その作業をしながら、昭和の心霊本が「タクシー幽霊だらけ!」であることにあらためて驚いてしまった。児童書にも大人向けの本にも各種「タクシー幽霊」が登場しまくっていたのである。

思えば70年代なかばごろ、『あなたの知らない世界』を筆頭に、お盆の心霊特番でもうんざりするほど「タクシー幽霊」の「再現フィルム」が繰り返し放映されていた記憶がある。

そんなことを懐かしく思い出しつつ、これほど普及したこの怪談の魅力(?)や系譜などについてちょっと考えてみたくなったのだ。

「聞き飽きた」といっている話をわざわざここに書くのもなんだが、この怪談に触れてこなかった世代の読者もいるかも知れないので、一応は話の骨子を紹介しておく。広く普及しているのは基本的に下記の2パターンだ。

パターン1「消える」

深夜にタクシーが女の客を拾う(男性の「タクシー幽霊」は極めて稀である)。

行き先をはっきり告げるパターンもあれば、「この道をまっすぐ」などと曖昧に告げるパターンもある。行き先を指定する場合、「〇〇霊園まで」「〇〇墓地まで」、あるいは「〇〇火葬場まで」などとやけに陰気な場所を指示することが多いようだ。

しばらくクルマを走らせた運転手が「着きましたよ」、あるいは「次の角をどちらへ曲がりますか?」などと言ってふり返ると、後部座席に女の姿はない。この「消える」パターンの場合、「シートがぐっしょり濡れていた」というオチが付く頻度が非常に高い。

パターン2「帰る」

深夜にタクシーが女の客を拾う。

このパターンの場合、女を乗せるのは病院、墓地、火葬場などのそばに設定されることが多い。帰宅途中ということで、女は自宅の住所や場所をきちんと運転手に説明する。その家の前まで来ると彼女は「お金を取ってくるから待っていて」と言い残し、自宅に入っていく。しかし、いつまで待っても出てこない。

しびれを切らした運転手がクルマを降りて家の人に事情を説明するが、「うちにはそんな若い女性はいない」と言われてしまう。「そんなはずはない」と運転手が乗客の容貌を詳しく説明すると相手は急に泣きだし、「それは先日亡くなった私の娘です」と告げられる。

同様のパターンの亜種としては、運転手が家を訪ねると通夜の真っ最中で、乗客の写真が遺影として飾られていた、というバージョンもある。

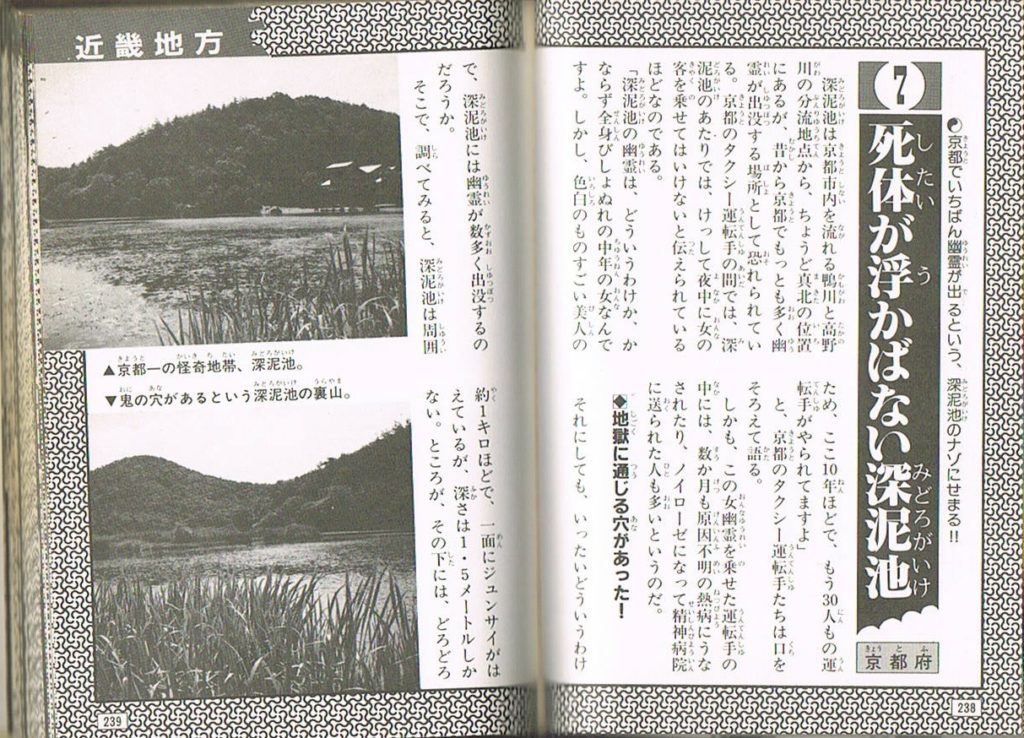

昔から「タクシー幽霊」発祥地は心霊現象多発地帯として名高い京都盆地北部の「深泥池」付近とされることが多いようだ。

1969年の雨の夜、京大病院前から「深泥池まで」と乗り込んだ女の乗客が「消える」という事象が起き、警察沙汰になったということがあったらしい。この件は同年10月の「朝日新聞」などにも掲載されたそうで、これを「タクシー幽霊」のルーツとする説をよく耳にする。

ところが、僕らの間で「タクシー幽霊」が盛んに語られていた70年代、話の舞台は必ず「青山墓地」だった。僕らにとっては「青山墓地」こそが「タクシー幽霊」の現場だったのだ。西の「深泥池」、東の「青山墓地」で「元祖」争いをしてもさしたる意味はないと思うが、どうもこの勝負は東京の方に分があるようだ。

本稿で「座敷童子」を論じたときに大変お世話になった池田彌三郎の名著『日本の幽霊』、ここにもすでに「タクシー幽霊」の記述がある。上記の「帰る」パターンが2種、伝聞調で綴られており(そのうちひとつはUFO・ネッシー・雪男好きで知られる石原慎太郎が語ったとされるもの)、これこそが「タクシー幽霊」のメディア初登場だったとされることが多い。

しかし、これは事実ではない。その件については後述するが、ともかく本書でひとつめに紹介される話の舞台は「青山墓地」だ(青山から横浜へ向かうパターン)。

本書の初版刊行は1962年。これですでに1969年の「深泥池」発祥説とくいちがうが、本文では「昭和5、6年ごろに聞いた話」として紹介されている。つまり、戦前から流布していたわけだ。その「根」はさらに深いのだが、「タクシー怪談」がテレビなどの戦後のメディアに増殖していく直接的なきっかけは、おそらく本書なのだろう。

『日本の幽霊』を読み返して非常に懐かしかったのは、当時、多くのタクシー運転手がルームミラーに小さな人形などのマスコットをぶら下げていた、という記述だ。これはタクシー業界の一種の縁起かつぎであり、そういうものをぶら下げておくと「魔」に出会わずにすむ、とされていたらしい。つまりマスコットは「魔除け」であり、それだけ「深夜に幽霊を乗せてしまった」という類の話が運転手の間に流布していたということだ。最近はほとんど見なくなったが、確かに昔のタクシーにはよく毛糸で編んだような人形などがぶら下がっていたのを覚えている。

先述した通り、昭和の「心霊本」(60~80年代の実話系怪談本)は「タクシー幽霊だらけ」である。手持ちの本をひっくり返してみただけで大量のサンプルが続々と出てくるのだ。いちいち特徴などをメモしつつ読んでみたが、うんざりするくらいに退屈な作業だった。どれもこれも似たような話ばかりで、ほぼ先述の基本2パターンを素直に踏襲したものばかり。客を拾った場所や告げられる行き先が違うだけで、あまりにバリエーションに乏しいのである。

それでも、「ちょっとおもしろいかな」と思えたものを数点、以下に紹介してみる。

まず、かの新倉イワオ先生による『あなたの知らない世界』番組本(1981年)。千葉に現れた「タクシー幽霊」は赤んぼうを抱いた母親だったそうだ。この親子の消失事件はローカル紙にも掲載され、警察の捜査の対象にもなったという。

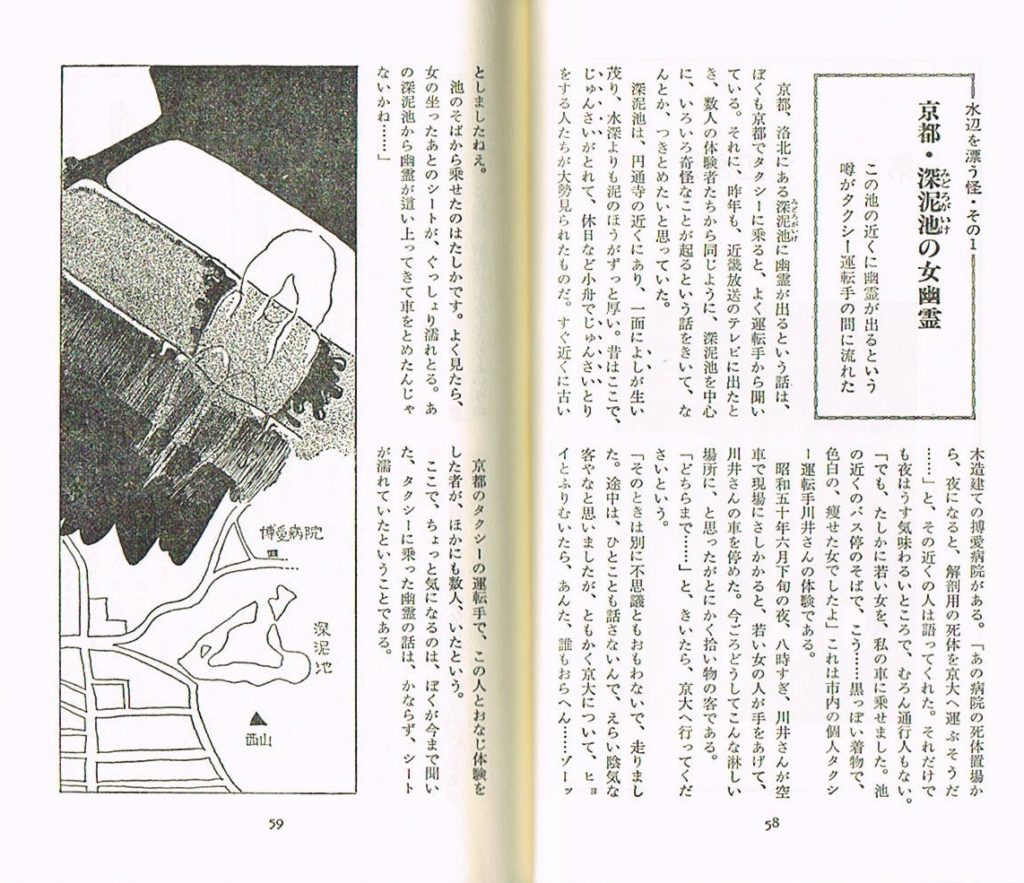

また、本連載でちょくちょく引用させていただいている平野威馬雄『日本怪奇名所案内』(1976年)。ここでは4種の「タクシー幽霊」が記されており、定番の「深泥池」の話も紹介されている。女が「深泥池」付近の「博愛病院」前からタクシーに乗り込み、「京大へ行ってください」と告げて消えてしまう。この「博愛病院→京大」というルートが意味深で、日ごろから病院で亡くなった遺体を解剖用に京都大学へ送ることが多く(真偽不明)、霊体はこの遺体運搬の工程を再現しているのではないかと解釈されている。

そして問題なのが、怪談文学の名手・田中貢太郎の作品をまとめた『日本怪談実話』だ。刊行は1974年だが、田中貢太郎は1880年に生まれ、1941年に死去している。収録作品個々の初出年は掲載されていないが、おそらく大正時代のものが中心になっていると思われる。少なくとも「タクシー幽霊」初登場本とされることの多い1969年の『日本の幽霊』より、はるか以前に発表された怪談のアンソロジーだ。

ここにすでになんと9種(!)もの「タクシー幽霊」譚(一部、普通の乗用車が霊を乗せるパターンもあるが)が収められている。「青山墓地」から乗せた女を家に送る基本パターンも登場しており、「その家は通夜の最中だった」という例のオチが採用(?)されている。

ちょっと変わっているのが、『自動車に乗る妖女』というお話。深夜にクルマを流していた運転手が、真っ赤なカーテンで窓を覆った異様なクルマとすれ違った直後、赤羽橋付近で女の客を拾う。彼女は「自由が丘へ行ってよ」と告げる。この女、通常の「タクシー幽霊」のようにおとなしく消えてくれない。それどころか「口裂け女」ばりの大きな口で運転手の首筋にいきなり噛みつき、クルマは街路樹に激突してしまったっという。こんな凶暴な「タクシー幽霊」もいるのかと驚いてしまうが、それよりも客を乗せる前にすれ違った「毒々しい緋のカーテンをおろした異様な自動車」が気になる。これについてはなんの説明もなく、不可解な不吉さだけが残る。

『消えてなくなった女』という話も秀逸だ。タクシーが渋谷の道玄坂で若い姉妹とその母親と思われる3人の女を乗せる。行き先は銀座。到着すると、後部座席には二人の女しかいない。若い女のうちの一人が消えているのだ。驚いた運転手が尋ねると、「私たちは最初から二人だった」と言われてしまう。

また、『王子稲荷の前』という話では、タクシーが「女に化けた狐」を乗せたのでは?と思わせる落語風味のお話で、いかにも戦前の正統派怪談の香りがして味わい深い。

さて、田中貢太郎大先生が残してくれたお仕事のおかげで、「タクシー幽霊」が戦前からかなり頻繁に東京のあちこちに出没していたことがわかったが、その起源はさらに遡れそうである。

そもそもモータリゼーション以前にも「タクシー幽霊」は存在した……という言い方は語義矛盾だが、ともかく乗り物からふいにいなくなる「消える乗客」は、自動車が普及する前から活動(?)していたらしいのである。

馬、駕籠、人力車、さらに変わったところでは自転車(ある男が自転車に乗っていると「私も乗せてくれ」という女が現れ、二人乗りをしているうちに女が消える……という怪談が青森に伝承されており、児童文学研究・民話蒐集で知られる北彰介が『青森の怪談』という書籍にまとめている)までのさまざまな事例があり、彼女たちは円タク登場以前からすでに消えまくっていたのだ。

これはあくまでフィクションだが、三遊亭圓朝による名作怪談噺『真景累ヶ淵』でも、嫉妬と病毒に身も心も焼かれたヒロイン「豊志賀」(の霊体)が、籠から忽然と姿を消すくだりが描写されている。『リング』の中田秀夫は2007年、『累ヶ淵』をなんともそっけない『怪談』というタイトルで映画化したが、そこでも「消える豊志賀」のシーンがさりげなくも禍々しく、非常に印象的な場面として挿入されていた。ちなみにこの映画、当時は盛大にコケたことばかり話題になったが、中野監督が古き良き「異色時代劇」に真正面から取り組んだ力作で、特に江戸の風俗や街並みの描写がとても素晴らしかった。

それはともかくとして、「タクシー幽霊」の本体(?)である「消える乗客」は、交通の発展と移動手段の変化とともに各時代であれこれの乗り物に乗り込んでは消えていたわけで、その本当の起源は遠い過去の彼方に霞んでいるのだろう。

そもそも僕が「タクシー幽霊」について書いてみようと思った直接のきっかけは、「座敷童子」のことを調べているときに読み返した宮沢賢治の「ざしき童子のはなし」の1エピソードだった。

こんな話だ。

北上川の渡し守が酒に酔って寝ていると、誰かが「おーい、おーい」と呼んでいる。目を覚ますと立派な侍の格好をした美しい男の子がいた。

川を渡りたいから船を出せというので、彼を乗せて渡し舟を漕ぎだした。子どもはきちんと行儀よく座り、ただ空を眺めている。「どこから来た?」と聞くと「笹田の家にいた。もう飽きた」と言って笑う。「どこへ行く?」と聞くと「斎藤の家に行く」と答える。岸に着くと、子どもは消えていた。

その後、「笹田の家」はおちぶれ、「斎藤の家」は栄えたという。

賢治は「ざしき童子のはなし」のすべてのエピソードを、「こんなのがざしき童子です。」という一文で終わりにしているが、僕としてはさらにこう書き加えたいのである。

「こんなのが後の『タクシー幽霊』です」

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

怪談現場にタクシーで行く! 三和交通・心霊スポット巡礼ツアーでアイドルに付きまとった謎の顔

真夜中、心霊スポットに向かって走るタクシー。乗っているのは、人間だけ……? 令和の夏の風物詩「三和交通心霊スポット巡礼ツアー」にアイドルが参戦。心霊スポットを体当たり取材する。

記事を読む

タクシー幽霊と消えるヒッチハイカーと、帰ってくるおきくさん/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。タクシー運転手がバックミラー越しに後を見るとそこには……。

記事を読む

松原タニシ怪談「四谷の首ヒョコヒョコ女」/吉田悠軌・怪談連鎖

別々の人が遭遇した個別の体験なのに、なぜか奇妙な共通点がある。怪談には、ときたまそうしたものが現れる。その背景には何があるのか。やはり怪異は、連鎖するのか——。

記事を読む

人間を殺人鬼に変える「悪魔の風」と映画「フェノミナ」/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は無気味な風の伝説と、それをもとにした映画の思い出です。

記事を読む

おすすめ記事