タルタリア都市伝説の根拠か? タクラマカン砂漠に栄えた古代都市が巨大隕石で滅亡していた!

20世紀初頭、タクラマカン砂漠で発見された都市遺跡は四大文明に匹敵する年代のものだった……。幻の古都はどこへ消えたのか?

記事を読む

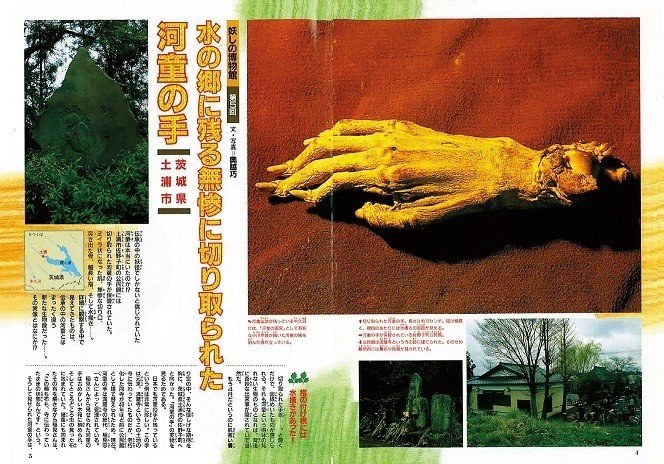

茨城県土浦市佐野子に残る河童伝説。今も満願寺には、河童の手のミイラが大切に保管されている。その"河童の手"の正体と地域に伝わる河童伝説を検証する。

「この箱を開けたってことは、明日は雨になるなぁ……」

茨城県土浦市佐野子の満蔵寺にて、何重にも袱紗(ふくさ)に包まれた朱塗りの木箱を取り出しながら、阿部守男氏は呟いた。阿部氏は佐野子にて“河童の手”を管理する、地元の長老である。

ここ満蔵寺には室町時代の伝承に由来する“河童の手”が伝えられている。本来なら毎年6月の第一土曜に開催される「佐野子かっぱ祭り」にだけご開帳となるのだが、2020年はコロナ禍にて祭り自体が中止となった。あえなく取材断念かと思いきや、本誌のために特別に公開してくれたのだ。

木箱から取り出された河童の手は、手首の橈骨と尺骨で切られたようになっており、爪の先までの長さは10センチほど。手のひらから指先まで長細く、わずかに水かきのようなものも見て取れる。干からびてはいるものの、ところどころに毛が残っていた。

想像以上に小さかった。人間の手で考えると幼児のサイズだ。実は「ムー」では約30年前、1991年6月号にてこの「河童の手」を取材しているのだが、その記事には「15センチ」と記述がある。佐野子の人たちは「縮んできた」と口にするが、この30年で気が抜けてきたとでもいうのだろうか。

ともあれ、この手が何かしらの生き物の手であることは間違いない。事実、2016年に八戸で開催された「かっぱ展」に貸し出した際、レントゲン撮影が行われたのだが、そこにはしっかりと骨格が写っているのだ。

上野動物園の園長は「ヒトの手ではない」「なんの動物かわからない」として“河童”の可能性を残したが、編集部は改めて現物とレントゲンの写真を爬虫類学者の加藤英明氏(静岡大学)に見ていただいた。

「指骨の数を見ると、親指が2本、他が3本なので、爬虫類ではなく、哺乳類です。爪が平たい、平爪なのはサルの仲間の特徴ですね……。写真だけでいえば、シロテナガザルの手に似ていますが、爪が長い。ただ、それにしては親指が長くて、奇妙ですね……」

シロテナガザルは日本に棲息していないが、江戸時代にサルの手のミイラが漢方薬として持ち込まれた例はある。それが満蔵寺に伝わっていたのでないか……と加藤氏は推察する。

漢方薬と河童伝説——。各地に伝わる河童と薬の伝承は典型的なものではあるが、佐野子の河童にも“薬”にまつわる逸話があったのだ。

佐野子の河童の手の伝承は室町時代にさかのぼる。

現在の岩瀬町の鍬柄峠から霞ヶ浦に流れ込む桜川は、かつては蛇行する激しい流れだったという。その桜川には、いたずら河童が住んでいた。渡し船を止めたり、馬や子供を水に引きずり込んだりと悪さを繰り返していたが、ついに村の力自慢、宇八どんが一念発起。いたずら河童を捕らえてぶん殴り、いよいよ殺してしまおう……というところで満蔵寺の妙沢和尚が通りかかった。縮こまって命乞いする河童を見かねた和尚が救済を申し出たため、宇八は右手を引っこ抜くだけで始末とした。

その後、妙沢和尚は本堂にて河童の手を弔い、大切に保管することにした。そんなある晩、懲らしめられた河童が姿を現した。河童は、助けてもらったお礼に秘伝の薬を置いていくという。もう桜川には現れないことも誓い、川の上流へと去っていった――。

寺に伝わる“漢方薬としての河童の手”の由来としては、一致する顚末ではある。

佐野子には、この伝承に出てくる宇八どんの子孫もおり、「満蔵寺の蔵に河童の手がある」ことは地域で知られている。地元の子供たちがこっそり覗いて大人に叱られることもしばしばあったそうだ。

厳重に保管されているのは歴史文化財として貴重なことはもちろん、かつては雨乞いにも使われていたほどの霊験にある。みだりに開帳すれば大雨、洪水に見舞われる呪物として畏れられてもいるのだ。2016年に「かっぱ展」を開催した八戸では、台風9号、10号を中心とする長雨と水害に悩まされたが、佐野子の人たちは「うちの河童を出したからだな」と口にする。

冒頭で「明日は雨になるなぁ……」との言葉を紹介したが、取材日は6月10日のこと。翌日の関東梅雨入りは不思議ではない時期だったが……。今となってはよもやの長梅雨となった今夏に、河童の霊験を感じざるをえない。

茨城には牛久の河童松をはじめ河童伝承がいくつもあるが、佐野子の河童の手が県外にも知られるようになったのはここ10年ほどのこと。土浦市70周年として当地の情報を調査した際、“河童の手のミイラ”が着目された。そこで満蔵寺の敷地に河童の銅像が立ち、お堂になり、「佐野子かっぱ祭り」を催すことになり、そこでは妙沢和尚の顕彰として供養も行われ……という町おこしにつながっている。

知名度が高まるにつれ、メディアの取材やイベントへの貸し出し依頼が増えたが、貸し出した先でやはり雨が多くなったと、佐野子の人たちは笑う。

佐野子の人たちは「うちの河童」と呼ぶ。伝承通りに室町時代、1300年代にさかのぼるとして、700年たっても、この地で河童は隣人としての存在感を残している。また、「いい河童なんていない」と憎しみを込めて語り伝えらえる佐野子の河童とは、手を切られたひとりの河童だけではなく、桜川で悪さを繰り返した集団を意味しているようだ。

佐野子の河童、このミイラの手の主は何なのか。

取材先を案内してくれた満蔵寺の住職、内山賢昇和尚によれば、かつて、霞ヶ浦は今より広く、佐野子を流れる桜川の川辺からすぐに望むことができるほどの距離だったという。1000年前には香澄流海と呼ばれ、利根川下流の香取海の入り江として現在の2〜3倍の面積だったというから、700年前の水域は現在よりはるかに広かったのは確かだろう。

その豊かで荒々しい水系には、陸で暮らす佐野子の農家とは異なる、水辺の住人がいたのかもしれない。漁労を営む彼らは、陸の農家と水資源を取り合う、海賊のような集団だったとしたら……。そしてその集団は体が小さく、このミイラのごとき、サルともつかない手をもっていて、陸の人間とは別の“種”だったというのは夢想にすぎるだろうか。

ミイラの現物と室町時代の妙沢和尚、伝承に出てくるだけの薬と、久しく畏れられる大雨伝説。これらのすべてを結びつけて、わかりやすい「昔話」をなぞることもできる。

だが、佐野子の人たちのいう「河童のやつら」の生々しい存在感は、かつて霞ヶ浦を制した、水辺の集団を想定すると、不思議としっくりくるのだ。

(2020年9月22日記事を再掲載)

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

タルタリア都市伝説の根拠か? タクラマカン砂漠に栄えた古代都市が巨大隕石で滅亡していた!

20世紀初頭、タクラマカン砂漠で発見された都市遺跡は四大文明に匹敵する年代のものだった……。幻の古都はどこへ消えたのか?

記事を読む

天狗の霊術を使い、物品を引き寄せ、水面を歩く! 仙縁道者 高橋宥明/不二龍彦

空を飛んだり、水上を地上と同じように歩いたり、自在に姿を消す……そんな術法をこともなげに駆使できたひとりの男がいた。 「神変極りなき通力の所有者」といわれた高橋宥明(ゆうめい)である。 彼の術法のルー

記事を読む

カラフルな異形達が舞い踊る! 岐阜・中津川の「杵振り花馬祭り」を目撃/奇祭レポート

岐阜の山里に600年前から伝わる、歴史ある祭り。しかしその行列はまるで現代アートパレードのような衝撃的なビジュアルだった…!

記事を読む

メディア操作とSNSでのサブリミナルコントロール……気づかれざるCIAの情報操作/宇佐和通

第二次世界大戦後、CIAは米国内外のメディアを巧みに利用して世論を操作してきた。そして今、サブリミナルコントロールが新たな舞台で行われようとしている――!

記事を読む

おすすめ記事