元KGBの大物がソ連「国家的UFO研究」の実態を暴露! 驚きの調査・報告体制と極秘情報とは/宇佐和通

元KGBの超大物に対して行われた極秘インタビュー記録が存在することを掴んだ英国人UFO研究家。かつてソ連が極秘裏に行っていた超常現象研究、その知られざる実態とは――!?

記事を読む

第二次世界大戦後、CIAは米国内外のメディアを巧みに利用して世論を操作してきた。そして今、サブリミナルコントロールが新たな舞台で行われようとしている――!

※ 前編:「口裂け女」はCIAの実験だった? 情報機関によるソーシャル・エンジニアリングの実態

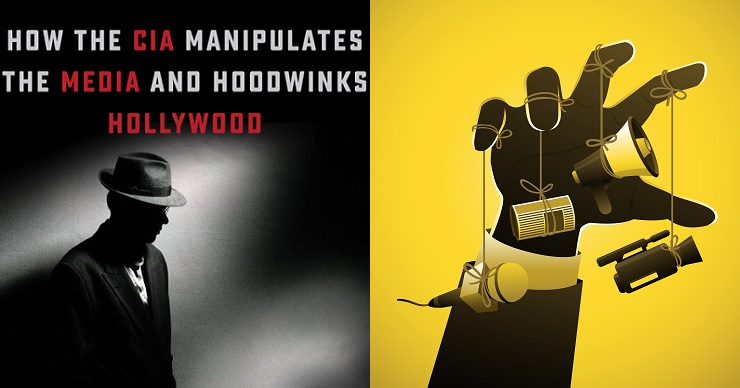

2016年に刊行された『Spooked: How the CIA Manipulates the Media and Hoodwinks Hollywood』という本がある。著者のニコラス・シューによれば、CIAは長年にわたってさまざまなニュースを「生み出し」続けてきた。アイゼンハワーおよびケネディ政権で5代目長官を務めたアレン・ダレスは、『ニューヨーク・タイムズ』や『ワシントン・ポスト』、『タイム』、『ニューズウィーク』、そしてCBSなどアメリカ国内主要メディアの社主を集めて毎月豪華な食事会を開催し、国民に「何を伝えるべきか」について意見を交換し合っていた。それだけではない。数えきれないほどの国内外ジャーナリストと接触し、担当エージェントが“個人的”な人間関係を培ってきたという。

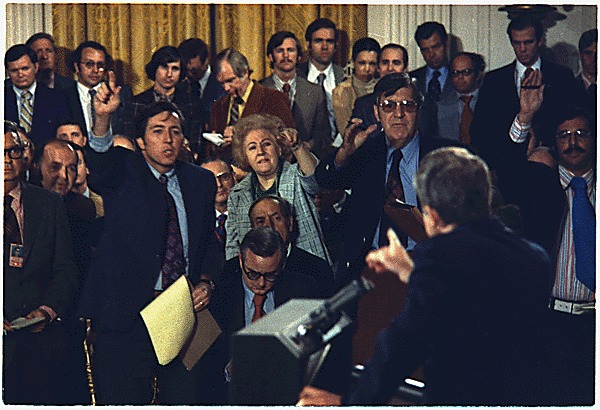

ただ、こうしたやり方が問題視されるまで大した時間はかからなかった。1977年、下院の特別調査によって設立当時から続いていた独特なオペレーションによるメディア操作工作のすべてが明らかにされると、CIAは広報局を新設して諜報機関とマスコミとの関係をより良く“見える化”することに勤めた時期があった。CIAはもはや、子飼い状態のジャーナリストを使って自分たちの都合の良いニュースだけを流し、世論を操作するようなことはない。広報局を通して発信されることこそ真実である。情報というものに対してこれほど公明正大に向き合う組織は世界にも類を見ない――そんな姿勢を内外に示すためだ。

しかし、これはあくまで表向きの動きでしかなかった。創設以来培ってきたさまざまなテクニックはさらに巧妙化し、より多くの種類のアプリケーションへと姿を変えていったのが事実であるようだ。

こんなエピソードも掲載されている。シューがバージニア州ラングレーのCIA本部で広報担当職員から話を聞いた時、彼らはこんなことを言った。

「私たちの任務は、国家安全保障に関する報道を真実に則したものにすること、また、CIAが関わるさまざまな種類のオペレーションと、それに従事するエージェントについての情報が漏れないようにすることです。広報局の役割は記者を操ることではありません。機密扱いではない情報を持ち込んできて、それに関する質問をぶつけてくるジャーナリストたちに対し、彼らが知るべきことを伝えるだけです。

1980年代、ワシントン・ポスト紙のボブ・ウッドワード記者が足しげく通ってきました。ウオーターゲート事件で有名になったあのウッドワード記者です。われわれは、どんな媒体のジャーナリストであれ、こちらからコンタクトを断つようなことはしません。危機に関する懸念を抱く人となら、誰とでも言葉を交わします」

そして、シューは次のように語る。

「アメリカ人ほどプロパガンダにさらされ続けてきた国民はいない。CIAを通して政府の予算を手に入れようとする場合は、特定の方向性の世論を形成していくプロセスと、CIAの組織としての思惑のバランスを考えて行く必要がある。ただ、政府そのものが人々のものの見方考え方をどのようにリードしていくのか、すべてを把握することは不可能だろう」

すべての要素を把握することは不可能なのだが、最大公約数的な部分だけでも抑えておけば失敗が少ない。その最大公約数的部分というのが、アメリカ国内のポップカルチャーおよび口伝機能を司るマスメディアに対するCIAの影響力なのだ。さらに詳しく言うなら、歴史的な出来事であっても、時の中央権力の目的に沿うような形で見せていくプロセスということになるだろうか。

第二次世界大戦終結後、CIAはアメリカ国内および国外のメディアが織りなす構造の中核に存在し続け、さまざまなレベルで民意に大きな影響を与えてきた。さらに踏み込んで言うなら、アメリカ国民が見るべきもの、読むべきもの、聞くべきことに対して一定のガイドラインを設定し続けてきた。

ただ、ガイドラインがどのようにして設定されるのか、そしてそれがどのようにマスコミ側に伝えられるのか、詳しいメカニズムはわからない。CIAもマスコミ側も明文化されたマニュアルをシェアしているわけではないのだ。前述の通り、過去においては定期的な会合で両者が“意見交換する”機会もあっただろうが、今はもちろん行われていない。

しかし、かなり昔から培われてきた構造そのものがなくなることはなかった。本質的な問題は、こうした構造のすべてを明らかにするような動きがマスコミ側にまったく見られないことにあるのかもしれない。

2000年および2004年の大統領選挙についての疑惑。アフガニスタンおよびイラク侵攻。シリアの政情不安とISISの誕生――ほとんどのアメリカ人は、こうした歴史的な事件の本質を知らないまま過ごしている。さまざまな情報とコミュニケーションテクノロジーが氾濫する現代社会においては、多くの人々に「知るべきことは知らされている」「必要な情報はもれなく手に入れている」と思わせることが大切だ。なぜこうした状態が続くのか。そうしておいたほうがよいと思う人々が存在するからにほかならないのだ。

ここまで見てきたように、シューをはじめとしてCIAによる世論操作の存在を公に指摘するジャーナリストは決して少なくない。それが本当に存在するとして、詳しいメカニズムはわからないとお伝えしたが、すでに技術の一端が判明しているものもある。

“ハック&リーク”というテクニックは、特定のデータやデリケートな性質の情報を盗み出し、目的に応じた操作を加えた上で広める方法だ。国民的論議を生み出したり、ものごとを起こす原因や起きていく過程に影響を与えることができる。ターゲットとなるネットワークにアクセスし、必要なデータを得て、目的に沿った改変を加えることで世論の方向性を意図的に変えていくプロセスだ。

たとえば、ロシアは当然のようにこのテクニックを活用している。2016年のアメリカ大統領選挙の1か月前、米国内の選挙で実行されるべき民主的な手続きに干渉したということで、国土安全保障省長官と国家情報長官が公の場で揃ってロシアを非難した。民主党関係者のメールアカウントが(ロシアとの関連が疑われる集団に)ハッキングされ、その内容が後になってウィキリークスで明らかにされてしまった件も記憶に新しい。ヒラリー・クリントン候補にダメージを与え、大統領選挙において最も重視されるべき要素である民主主義的な価値観が貶められることになった。

ハック&リークは情報操作において最も効果的な方法かもしれない。漏れ出てくる文書や書類をそのままディスインフォメーション工作に流用できるからだ。いつの時代も用いられてきたし、現代では多くの情報がやりとりされるサイバースペースを主な舞台として展開しながら、敵に大きなダメージを与えることができる。政策決定者が国民の支持に頼る構造の民主主義体制においては、さらなる効果を期待することができるのだ。

そして昨今、世論操作におけるSNSの重要性は飛躍的に高まっている。やり取りされる情報の絶対量が多ければ、そこにさまざまな意図を盛り込んだ情報の断片を植え付けることができる。ひと昔前、サブリミナルコントロールという言葉が取り沙汰されたことがある。現代は、ニュアンス的にはSNSを通してサブリミナルコントロールが行われているというのが実情なのかもしれない。

ここ10年ほどでSNSの影響力はより高まった。第一の理由は速報性と拡散力だ。これまでは第二義的なプラットフォームとしてとらえられることが多かったが、SNSだけに特化した方法論も開発されつつあるようだ。短い言葉でニュアンスを伝えるキャッチフレーズ・ポリティクスの有益性が語られるようになってしばらく経つが、SNSにはこうした方法論と抜群の親和性がある。

トランプ元大統領がパワーワードとして使っていた“フェイクニュース”という言葉の響きとか、ソーシャルメディア・ボットの実用性と活用の度合などを考え合わせると、SNSは重要な社会的要因についての議論が最も活発な形で行われるアリーナとして定着していくのではないだろうか。実際、それを当たり前と感じる空気が出来上がりつつあると思うのだ。

「かつてCIAはマスコミに深く浸透し、影響を与える存在という認識だったが、今やCIAがマスコミの主体なのだ」とシューは語る。

SNSが情報管理・操作の舞台となった今の時代、もはやCIAとマスコミを切り離して考えるほうがナンセンスなのだろう。主流派マスコミのコンセンサスが、SNSで形成されるネット世論に追随する流れが顕著化してきているのも事実だ。

大ヒットしたスパイドラマ『ホームランド』や2012年のハリウッド映画『アルゴ』など、CIAをテーマにしたエンタテインメント作品は多い。こうした方向性を見ても、CIAの活動方針が後追い的に“報告”され、既成事実化されているような気がしてならない。

こうした何気ない形で行われる情報の浸透に脅威を感じている人は少なくない。ごく普通の生活を営んでいる大多数の人間の想像をはるかに超える領域で展開している事実。筆者は、知識がまったく追いついていない自分に言葉にできない焦りを感じるのだ。

~つづく~

宇佐和通

翻訳家、作家、都市伝説研究家。海外情報に通じ、並木伸一郎氏のバディとしてロズウェルをはじめ現地取材にも参加している。

関連記事

元KGBの大物がソ連「国家的UFO研究」の実態を暴露! 驚きの調査・報告体制と極秘情報とは/宇佐和通

元KGBの超大物に対して行われた極秘インタビュー記録が存在することを掴んだ英国人UFO研究家。かつてソ連が極秘裏に行っていた超常現象研究、その知られざる実態とは――!?

記事を読む

デジタル・パンデミックと米中露サイバー闘争の脅威/宇佐和通

今突然、インターネットが使えなくなったら? メールやSNS、ウェブサイトの利用はおろか、行政や医療などの社会インフラも停止を余儀なくされるだろう。世界の脆弱さを、国際政治の脅威として読む。

記事を読む

昆虫人型エイリアン遭遇者がついに表舞台へ/宇佐和通・パラノーマルヘッドライン

海外の超常現象ニュースからムー的トピックをキャッチする「パラノーマルヘッドライン」。宇宙人=グレイ型という思い込みは過去のもの? 今回はエイリアン出現新証言からこの一文!

記事を読む

「ディアトロフ峠事件」の原因はミサイルの硝酸? 変則飛行する火球=UFO説のカモフラージュか/遠野そら

1959年、ウラル山脈北部で起きた遭難怪死事件として知られる「ディアトロフ峠事件」は、今なお多くの謎に包まれている。その事件から半世紀以上経った今年、謎にまつわる新事実が明らかになった!!

記事を読む

おすすめ記事