都市伝説「遊園地の人さらい」の舞台を巡る“噂拡散のメカニズム”/オレゴン州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。今回は、近年の発見も記憶に新しい、広大なナスカの大地に描かれた巨大な地上絵を取り上げる。

ナスカは、南米ペルーの首都リマからおよそ440キロ南方に位置する、人口3万人ほどの町だ。

近くに空港はあるものの、これは地上絵観光のための小型機専用となっていて、リマから商業便は飛んでいない。そこで、ナスカを訪れようとすると、大型バスで7~8時間かけて陸路を揺られることになる。

筆者が以前このバスを利用したときは、長い道中にスポンジケーキのような菓子一切れとコップ一杯のジュースしか提供されず、けっこう辛い思いをしたことがある。読者の皆さんがナスカを訪れるときは、バスに乗る前に当座の空腹を満たす程度の食料を買い込んでおくことをお勧めする。

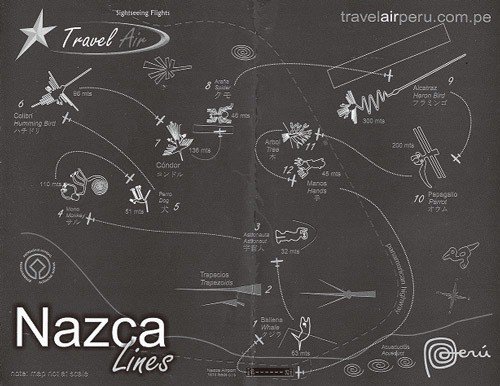

さて、地上絵で有名なナスカ平原は市街地のすぐ手前にあり、バスは平原を貫くパンアメリカン・ハイウェイを通過する。しかし、バスの車窓からは、黒っぽい小石に覆われた大地が延々と続く様子が見えるばかりで、地上絵らしきものは認識できない。ナスカの地上絵を図形として認識するには、ある程度の高度まで上昇する必要があるのだ。

520平方キロにも及ぶ広大な平原を貫く無数の直線が、じつは古代ナスカ人が残した地上絵であることを最初に確認したのは、ペルーの考古学者フリオ・テロで、1926年のことだった。

さらに1941年、航空機を用いて本格的な調査を行ったアメリカの考古学者ポール・コソック夫妻が、直線や幾何学図形だけでなく、さまざまな動物を描いた地上絵がいくつもあることを発見した。

こうした地上絵は、かつてこの場所に栄えたナスカ文明が残したものとされる。

ナスカ文明は紀元前100年ごろから紀元700年ごろまで続いたが、地上絵の中にはその前後に描かれたものもあり、ナスカ北方に残るパルパの地上絵との関連も指摘されている。

ともあれ、これらの謎めいた地上絵は、ナスカ人が歴史から消えて以来、だれにも認識されることなく、静かにこの場所に眠っていたのだ。

空からしか確認できない巨大な図形、となると、太古の昔に空を飛ぶことができた者たち、つまり、古代に地球を訪れた異星人と地上絵を結びつける考えが出てくるのも当然だろう。

ナスカの地上絵と異星人との関係を最初に主張したのは、アメリカのジョージ・ハント・ウィリアムソンともいわれる。イタリアのピーター・コロシモも、1964年刊行の『時のない地球』で、ナスカが古代の宇宙基地ではないかと述べている。

しかし、この説が一般に広まったのは、1968年以降、スイスのエーリッヒ・フォン・デニケンの『神々の戦車』(邦訳は『未来の記憶』)が世界的ベストセラーとなってからだ。そのため、この説をデニケンが最初に唱えたように誤解した記述もしばしば見られる。

一方、正統派の考古学者たちは、異星人との関わりなしで地上絵の謎を解こうとして、さまざまな仮説を唱えている。

ナスカ平原に何らかの線を引くこと自体は簡単にできる。

冒頭にも述べた通り、ナスカ平原は黒く変色した小石に覆われている。この石を取り除くと白っぽい地面が露出するので、たとえば地表で片足を引きずって歩くだけで線を引くことができる。ナスカの地上絵には、小石を周辺の地面より高く積み上げて図形を浮き上がらせる方式で描かれたものもあるが、大部分はこのように地面を露出させた線画となっている。

しかし問題は、巨大で正確な図形を、上空から全体像を確認することなく描くことができたかどうかである。

現在、考古学界で有力なのは最初に小さな図形を描き、これを何十倍かに拡大するというやり方で巨大な地上絵を描いた、とするものである。

まずは地面に小型の図形を描き、そのポイントとなる部分、たとえば鳥の羽が折れ曲がる部分など、いくつかの点に中心から直線を引く。こうした何本もの直線を何十倍かに延長すると

巨大図形のポイントとなる点が定まる。その上でこうした点を線で結べば図形が描けるというものだ。実際この方法で、日本でも再現実験に成功している。

しかし、縮小図形で定めた直線を何十倍かするにしても、そのように巨大な定規はないからロープを使うことになるだろう。ロープであれば、長くなるほどたわみができたり、逆に引き延ばされたりして、できた図形にはどうしてもゆがみが生じる。

このやり方は、ある程度の大きさまでは有効かもしれないが、全長300メートルもあり、しかも曲がりくねった首を持つ複雑なサギの図形がこの方法で描けるかは疑問なしとはいかない。

さらに、地上絵の中には、表面がでこぼこした丘の上に描かれたものもあるのだ。こうしたでこぼこの地面でロープを延ばせば、ゆがみはいっそう激しくなるだろう。

ほかの説としては、図形の形を頭に入れた上で、ふたり一組になって、お互いの位置を測りながら調節し、実際に歩いて描いたというものがある。確かに、自分の歩いた軌跡を脳内で図形として認識できる特殊な空間認識能力というものは存在するかもしれないが、このやり方でも、やはり大きくなるほどゆがみが生じるように思える。

他方、これらの方法で概略図を描いた上で、最後に線の形を調整したと考えるとどうだろう。

調整段階でゆがんだ線を消し、新たに理想的な線を引き直すことは難しくない。一度取り除いた小石を線の上に戻せば線は消え、新しく線を引くことができる。しかしそうするためには、やはり何らかの方法で全体像を認識する必要があるだろう。

はたして古代ナスカ人は、地上絵の全体像を認識する方法を知っていたのだろうか。

高い櫓(やぐら)のようなものを建てたという可能性はある。

現在ナスカ平原には、地上絵の研究に半生を捧げたマリア・ライヘが残した、「ミラドール」と呼ばれる展望台がある。高さ10メートルほどのミラドールに登ると、ある程度の大きさの図形は確認できる。しかし何百メートルもある巨大な図形は無理である。

人間が持つ超常能力を活用したと想定するなら、幽体離脱や透視能力で全体像を認識したという可能性もないではないが、一方、ナスカ人は熱気球で空を飛んだという主張もある。

この説を唱えたのは、ペルー在住のアメリカ人ビル・スポーラーで、その根拠としてはナスカ人の陶器に気球ないしは凧と思われる絵が描かれていること、ナスカ人の墓地から熱気球に使われているものよりも密な織物が見つかっていること、多くの直線の端には物を焼いたかなりの大きさの円形の穴があり、ここで火を燃やして熱気球を膨らませた可能性があるということだった。

実際1975年、ビル・スポーラーらは当時のナスカ人に可能であったと思われる技術だけで気球を作成したことがある。このときは強風のため、乗員ふたりは危険を感じて降りてしまったが、気球そのものは350メートルの高さにまで上昇し、3キロの距離を飛んだ。

では仮に、古代ナスカ人の技術だけで地上絵作成が可能だとした場合、彼らは何の目的で地上絵を描いたのだろう。

この点については、いまだに決め手はない。

ポール・コソック夫妻やマリア・ライヘは、地上絵は天体と関係する一種のカレンダーであると主張する。

マリア・ライヘによれば、直線は天体の位置を予言するもので、種をまく時期、川に水が現れる時期、作物の収穫の時期などを正確に知るために用いられた。そして動物の図形は星座を表すのだという。

しかし、コンピューター解析によって、ストーンヘンジと天体との関係を証明したイギリスの天文学者ジェラルド・ホーキンズが、1968年、同じような解析をナスカの地上絵について試みたところ、天体との関連性は見つからなかった。

ほかに、直線は一種の道路だとか、地下水脈の流れを表すもの、さらには反乱を抑えるため余剰労働力を重労働に従事させるためだった、などの諸説があるが、多くの考古学者は何らかの宗教儀礼に用いられたという説に傾いている。

とはいえ、一口に宗教儀礼といっても、部族や家族単位のものから、豊穣を祈る儀式、さらには雨乞いの儀式など、さまざまなものが考えられる。

ヘルムート・トリブッチは独自の蜃気楼文明論に基づき、蜃気楼によって図形の内部が水で満たされたように見える状況を再現し、降雨を祈願したものだと唱えた。

しかし、古代ナスカ人がどのような宗教的観念を持っていたのか知ることのできない現在では、明確にいかなる儀礼に用いられたか特定することは難しいであろう。

また、ナスカの地上絵は、2000年もの長きにわたって描かれつづけたという説もある。それだけの時を経れば、人々の宗教観はかなり変化するだろう。だとすると、現在残るもの以外にも、かつて有力であった信仰のために描かれたが、その信仰が廃れたために小石で埋め戻して消されてしまった幻の地上絵が存在する可能性もある。

他方、ナスカでは近年も新たな地上絵が続々と発見されており、2015年には、細長い頭部と3本指の手足を持つ奇妙なミイラも見つかっている。地上絵の謎解きにつながる新たな発見に期待しよう。

参考資料=『オーパーツ大全』(並木伸一郎著/竹書房)、『時のない地球』(ピーター・コロシモ著/大陸書房)、『ミステリアスPART1』(J・ウェストウッ

ド編/大日本絵画)、『蜃気楼文明』(ヘルムート・トリブッチ著/工作舎)、『ナスカの地上絵完全ガイド』(ダイヤモンド社)/他

(ムー2020年3月号掲載)

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

都市伝説「遊園地の人さらい」の舞台を巡る“噂拡散のメカニズム”/オレゴン州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

頭をカラッポにして涼みたい「スイカ怪談」/妖怪補遺々々

夏の風物詩の代表格でもあるスイカ、そして怪談。どちらも涼しくなるものですが、両者が組み合わされば効果は倍!?ーー ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去ら

記事を読む

四角い渦巻模様はQRコード・ペトログリフだ! 神代文字と未来人の謎/岩崎紀夫

滋賀県は安曇川(あどがわ)町の「安閑神社」のそばに安置された古代の石板。中央に線刻されたペトログリフは何を意味しているのか。さまざまな形で分析すると、驚くべき真実が見えてきた。 石板が示していたのは現

記事を読む

ここがムー文明の名残なのか? 南洋の古代遺跡「ナン・マドール」/ムー的地球の歩き方

ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー 異世界の歩き方』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!

記事を読む

おすすめ記事