ラフカディオ・ハーン自身が見た「赤子の幽霊の足跡」/小泉八雲の怪談現場・島根

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、日本各地で怪談や民話を採集した。「知られぬ日本の面影」によると、小泉八雲の日本への第一印象は香水の匂いのように、捉えどころがなくて、移ろいやすい所だったそうだ。そん

記事を読む

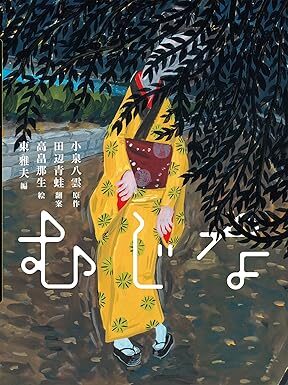

「ばけばけ」で注目の小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、日本各地で怪談や民話を採集した。名作「むじな」の舞台は東京・赤坂の紀伊国坂だが、「顔のない」怪談は世界共通の不安として知られるようだ。

日本の怪談のなかで、最も印象的な存在のひとつが「のっぺらぼう」ではないだろうか。顔に目鼻口の一切がなく、つるりとした剥きたてのゆで卵のような顔――その不気味さは、時代を超えて多くの人に強い印象を刻みつけてきた。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が『怪談』に収めた「Mujina(むじな)」は、この妖を海外にまで広めた代表的な一編だ。物語の舞台は東京・赤坂の「紀伊国坂」。今回は、この坂にまつわる「むじな」の伝承を手がかりに、都市怪談の魅力と意味を探ってみようと思う。

京の赤坂道に紀伊国坂(きいのくにざか)と呼ばれる坂がある──紀伊国の坂という意味だ。何故、紀伊国の坂と呼ばれるのかは誰もは知らない。この坂の片側には、深くてとても広い城の古いお堀が見え、横に連なる高い緑の土手はどこかの庭に続いており、もう一方の側には皇居の高い塀が遠くまで続いている。

夜になるとこの坂を皆、通らずわざわざ避けて遠回りをしていた。

その理由は、「むじな」が出るからであった。

(小泉八雲著 「むじな」 翻訳:田辺青蛙)

小泉八雲の作品の中で、「耳なし芳一」や「雪女」と同じくらい知られる代表作の一つ「むじな」の話は、紀伊国坂(きのくにざか)からはじまる。ここは、東京都港区赤坂にある坂道で、現在も赤坂見附から清水谷方面へと伸びている。

江戸時代、この坂の北側に紀伊和歌山藩の上屋敷があったことからその名がついたそうだ。ここは旧赤坂離宮と江戸城の外堀の近くにある柳の木が植わった急な坂で、付近は、大名屋敷が軒を連ねる武家の町であり、同時に庶民の往来も盛んな地域であった。しかし、夜ともなれば人通りも乏しく、深い闇に包まれる。こうした坂道は、怪談の舞台として格好の場だったに違いない。

八雲が記録した「むじな」の物語はこうだ。

ある年老いた商人の男が、夜更けに紀伊国坂を歩いていると、暗がりにひとりの女が佇んでいるのを見つけた。女は艶やかな着物姿で名家の令嬢のように見えたが、お供もおらず、たった一人で肩を震わせて泣いていた。

男が心配して声をかけると、女はゆっくりと振り向いた。

だがそこにあったのは、目も鼻も口もない―つるりとした顔だった。

男は恐怖に駆られて一目散に坂を駆け下り、夜泣き蕎麦屋に駆け込んだ。

さっき見た事情を話すと、店主は「それはこんな奴だったかい」と言い、自らの顔を上げた。すると、主人の顔もまた、のっぺらぼうであった……。

二段落ちで畳みかけるこの「再度の怪」の構成は、日本怪談特有の「二重の恐怖」を際立たせている。最初の恐怖がまだ収まらぬうちに、さらなる絶望を突きつけられることで、読者は逃げ場を失う。

ここで注意すべきは、「むじな」と「のっぺらぼう」の関係である。本来「むじな」とは狢(アナグマ)や狸を指す。しかも原文は英語で海外の人に向けて書かれている。

だから、日本の人々のように「むじな」=人を化かす存在という予備知識も持ち合わせていない層が読者の対象として記された物語であるにもかかわらず、注すらもない。

八雲は何故、この怪談のタイトルを「のっぺらぼう」や「顔のない亡霊」などではなく「むじな」にしたのだろうか?

文芸評論家でアンソロジストの東雅夫さんによると「むじな」の原話は「やまと新聞」に連載された「百物語」のひとつだそうだ。しかし再度の怪という類似性はあるけれど、出て来る妖怪は「のっぺらぼう」ではない。

考えても分からない理不尽な謎の部分が怖さにつながると思い、八雲はあえてこのタイトルにしたのだろうか?。

八雲自身は、幼少期を過ごしたアイルランドにおいて、類似の「顔のない存在」を目撃した体験がある。

彼の自筆原稿「カズン・ジェーン(私の守護天使)」(松江市立中央図書館所蔵)には「顔のない幽霊」と遭遇した体験が記されており、この記憶が「むじな」執筆に影響を与えたと推測されている。したがって、「むじな」は日本的怪異譚の枠を超え、ケルト的恐怖と日本的都市怪談との接合の産物とみることが可能なのかも知れない。

アイルランドはケルトの口承文化とキリスト教が融合した宗教文化を保持しており、八雲は乳母のキャサリンを通して多彩な口承伝承に触れていた。実際、八雲の「怪談」は舞台は日本でも、どことなくアイルランドの民話に通じる所がある。

ちなみに、顔のない幽霊は、海外ではどうやら子供が幼少期に出会うお化けのようで、私も同様の話を取材で幾つか聞き、どれも共通点があった。それは、子供の頃に出会ったという人が多く、ルーツが英国系の人が殆どだったということだった。

ニュージーランドとオーストラリアそれぞれで、私は八名の子供たちから同種の怪談を聞いた。内訳はうちアイルランド系が2名、スコットランド系が1名、ウェールズ系が3名、イングランド系が1名だった。まだ数が多くないので偶然かも知れないが、今後も引き続きリサーチを続けてみようと思う。そして、子供たちは八雲の「むじな」を知らないで顔のない幽霊を見ていることも付け加えておく。

また私は、ハワイに行ったときにも、ドライブインシアターに出る「のっぺらぼう」の話を聞いた。それは現地では一部の人たちから「むじな」と呼ばれており、どうやら小泉八雲の「怪談」を知る日系人が持ち込んだ話が広がったのではないかと現地で出版されている書物に記されていた。

顔のない存在は、人間性を剥奪された恐怖の象徴だ。私たちは日常的に顔を通して他者を識別し、安心感を得ている。その最も根源的な手がかりを失った存在に出会うことは、「人間でありながら人間でないもの」と対峙する体験にほかならないのかも知れない。

恐怖の感覚は海を超え、どこまでも広がっていく。

現在の紀伊国坂は、ビルやホテルに囲まれ、昼夜を問わず人通りのある都内の一角にある。しかし、夜更けに坂を歩けば、往時の闇と静寂を想像することができる。都市化の中で風景は変わっても、坂道そのものが持つ「人を不安にさせる力」は残っている。怪談は、こうした地形や環境と結びつき、長く語り継がれる。

「むじな」の物語は、単なる娯楽ではなく、都市の夜に潜む不安や孤独を象徴している。無数の人々が行き交う東京という都市にあって、突如として「顔のない他者」に出会う――それは、人混みの中で自分が誰とも通じ合えない孤独を突きつけられる感覚にも重なるのではないだろうか。

田辺青蛙

ホラー・怪談作家。怪談イベントなどにも出演するプレーヤーでもある。

関連記事

ラフカディオ・ハーン自身が見た「赤子の幽霊の足跡」/小泉八雲の怪談現場・島根

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、日本各地で怪談や民話を採集した。「知られぬ日本の面影」によると、小泉八雲の日本への第一印象は香水の匂いのように、捉えどころがなくて、移ろいやすい所だったそうだ。そん

記事を読む

小泉八雲「茶碗の中」他…不条理怪談を求める社会の条理/吉田悠軌・怪談解題

「実話怪談」でも一定のウェイトを占めるのが、なんだかよくわからないけど無気味……という不条理な怪談たち。平安時代の説話集にもみられる不条理怪談の流れを追うと、そこには不条理をこそ求める人間の心の動きが

記事を読む

稲川淳二も驚嘆!「教養としての名作怪談 日本書紀から小泉八雲まで」発売

気鋭の怪談研究家が名作怪談を解体する。

記事を読む

徳川家康すり替え説! 『駿府政事録』に記された3人の家康/東山登天

大河ドラマ『どうする家康』で話題沸騰中の徳川家康。正史からは消された逸話・エピソードに注目しつつ、戦国覇者のタブーに光をあてる!

記事を読む

おすすめ記事