岐阜のポルターガイスト団地と「霊道怪談」の始まり/吉田悠軌・怪談解題

世間が「ミレニアム」熱から冷めはじめた2000年秋、岐阜県某所で突如わきおこった「ポルターガイスト」大フィーバー。それはオカルト史のなかでも注目すべきエポック的なできごとだった。その現象は「霊道」とい

記事を読む

古今の怪談をひもとき、その恐怖の根源を探る「怪談解題」。今回は、江戸時代の随筆集に記された、無気味な一夜の物語をとりあげる。そこには、現代人も他人事とは思えない不穏な怖さが見え隠れしている――

東京・麹町に住む武士、Xさんが体験した出来事である。

Xさんは先手組の組頭で、その日は自宅にて同役たちの寄り合いが開かれていた。夕方からは宴会となり、仲間同士で酒を酌み交わしていたのだが。

……あいつはいったい、何をやっているんだ……。

Xさんはやきもきしながら人を待っていた。部下のAさんである。この宴会の給仕を頼んでいたのに、いっこうに姿を現さない。

またAさんは非常な芸達者で、酒宴ともなれば落とし噺ばなしやモノマネを披露し、いつも笑いをかっさらっていた。今日も参加者全員が、彼のパフォーマンスを期待していたのに。

「おい、Aのやつはまだこないのか!」

荒っぽい先手組の面々である。まさか連絡もなしにドタキャンかと、皆が口々に怒声をあげはじめた、そのとき。

「あのお……」とXさんの家来が、なにやら神妙な顔で問い合わせにきた。

「Aさん、ただいま到着されましたが、どうも様子がおかしくて……」

先ほど屋敷の玄関を訪ねてきたAさんを、その家来が対応したのだという。ひどく慌てた様子なので、遅刻について恐縮しているのかと思いきや。

「私、すぐに帰ります」

予想外の言葉が、Aさんの口から飛び出した。

「どうしても外せない用事ができてしまったので。そのことで今も、門の外に人を待たせているところなんです」

とりいそぎ宴会には参加できないと伝えるため、ここにきただけなのだ、と。

「ではそういうことで」と急いで踵きびすを返すAさんを、家来は必死に引き止めた。

「困りますよ! とにかく主人やお客様たちに、どうするか伺ってみないと。いいからそこで待っていてくださいね」

強い口調でそう告げると、Aさんはずいぶん困り顔をしつつもなんとか了承した。

さてどうすればいいでしょう、というのが家来の説明だったのだ。

「なんの用事か知らないがな!」――これを聞いたXさんはさすがに憤慨した。

「組頭集の寄り合いだぞ。どんな重大事だろうと、こんなに長く待たせた上、顔も出さずに帰るやつがあるかっ!」

家来たちに命じ、嫌がるAさんを無理やりに宴席の場まで引き入れた。そしてどんな急用なのかと詰問してみたところ。

「いや、大した用事ではないんですよ」

そわそわと帰りたがる素振りを見せながら、Aさんが早口でまくしたてる。

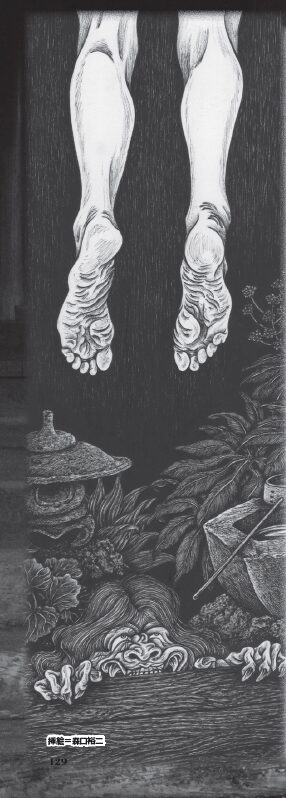

「そこの喰違門を入ったところで、首を縊る約束をしてしまったので、やむをえず」

だからすぐ戻らせてください……と、ひたすら懇願するばかり。

Xさんたちはぽかんと顔を見合わせて。

「こいつ、おかしくなったんじゃないか」「それならいっそう帰すわけにはいかん」「とにかく酔わせてしまおう」

と協議し、Aさんに大盃で7杯、8杯と酒を飲ませた。

「いや、これでご勘弁」というのも聞かず、さらに7杯、8杯と酔っ払わせて。

「さあ、そろそろモノマネでもしてもらおうか」

Xさんの号令に、仕方なくAさんもひとつ、ふたつと芸を披露する。それでもまだ帰ろうとするので酒をどんどん追加して……。といった調子で2時間もたつと、Aさんはすっかり酩酊し、帰る素振りを見せなくなっていた。

そのときである。

「ただ今、組合から連絡が入りました」

と家来が走り寄ってきて。

「喰違門内にて、首を縊った者が出たそうです。だれか調査にいかせましょうか」

Xさんはこれに答えて。

「やはり『縊鬼』の仕業だったな。Aを殺せなかったので別の人間をターゲットにしたのだ。こいつに憑いていた縊鬼は、もう離れているはず」

なにがあったかAさんに問いただせば、「夢のようで、あまり覚えておりませんが」と前置きしつつ、次のように語った。

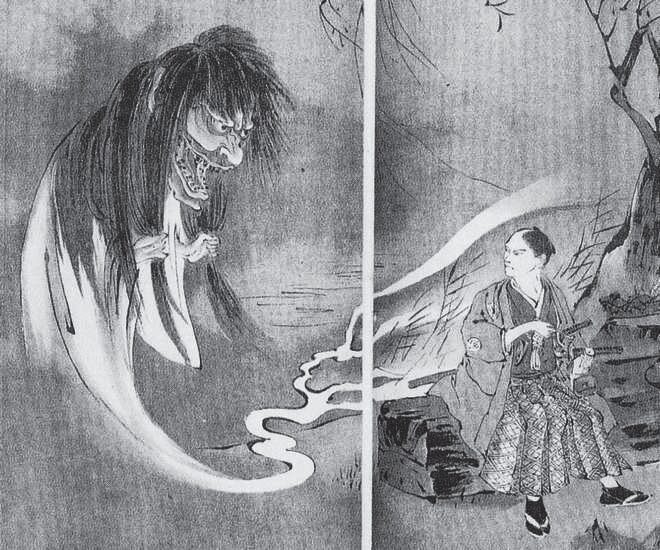

――私が喰違門に着いたのは夕刻前のこと。そこでだれかに囁かれたのです。

「ここで首を縊りなさい」

私はなぜか拒否できず、「はい縊りましょう」と答えていました。

「ただこれから組頭の宴会で、給仕の約束をしていまして。まずそちらをお断りしてから、おっしゃる通りにいたしましょう」

「それなら」と、その人は屋敷の門までついてきて。

「早く断りを入れてきなさい」

その言葉にもその人にも、絶対に背いてはいけないとの義理を感じてしまったのです。

どうしてなのかは、さっぱりわからないのですが――

「……なるほど」

そこでXさんが問いかける。

「それで今は、首を縊る気はあるのか?」

するとAさんは両手で輪っかをつくり、自分の首を縊るマネをして。

「いやあ、おそろしいおそろしい」

まったく、約束を守るところと酒を飲むところがAの長所だ、それで命が助かったようなものだ。宴会の参加者たちは、そのように笑いあったそうだ。

鈴木桃野・著『反古のうらがき』は江戸後期、1850年ころの成立と見られる。鈴木が勤めていた学問所の反古紙の裏に、当時の怪談・都市伝説を豊富に書き留めていった随筆集だ。なかでも最も有名なのが「縊鬼」のエピソード。先手組の与力である叔父が(おそらく職場関係で)聞き知った話を、鈴木が取材したものだという。

その実話怪談らしさを強調するため、私のリライトでは屋敷の主人(Xさん)の視点に統一するよう再構成してみた。ただ全体に漂うやけに滑稽な調子、ディテールの細かい会話を主とした構成は原文そのままだ。著者・鈴木の文体もあるだろうが、彼の取材時にはすでに、落語調の語りとして完成された話だったのではないかとも推察できる。

首つり自殺という陰惨なモチーフを扱いながら、なぜこうしたコミカルな印象の語り口になっているのか。それは元ネタとなった中国の伝説の影響かもしれない。

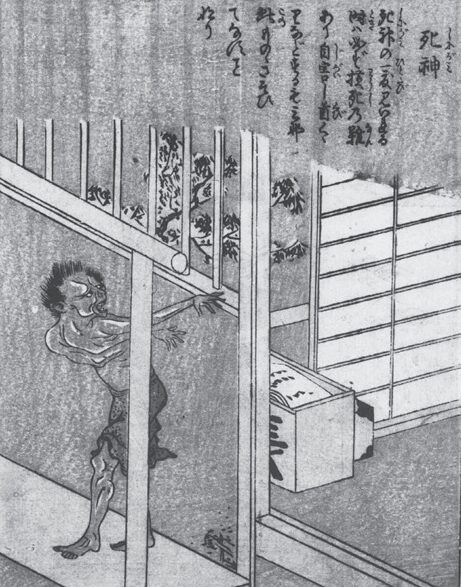

中国では縊鬼または縊死鬼について、六朝時代から1000年以上も語られていたようだ。

まず「鬼求代」という怪談のパターンがある。亡者が転生するには自分の代わりの死者が必要なので、浮かばれぬ霊たちが生者を死へ導いていく、といった話だ。そうした悪霊はたいてい縊死者(=縊鬼)か水死者(=溺鬼)となる。高層建築も交通事故も少ない昔においては、このふたつが自殺と事故死の最多事例だったからだろう。

ただし話のバリエーションは乏しい。澤田瑞穂『鬼趣談義』(平川出版社、1990年)によれば「五十例あまり集めてみたが、これは意外に変化が乏しく、同工異曲・大同小異の話が多かった」とのこと。

主人公が立ち寄った宿にて、縊鬼の気配に出くわす。家人が首つり自殺をしようとするので、それを食い止める。相手はなぜ首を縊ろうとしたか動機も理由もない。邪魔された縊鬼は主人公を怨みつつ消える……。

ほとんどの類話で骨子は同じで、ディテール部分しか変化していないという。『反故のうらがき』しかり、縊鬼の目論見はたいてい失敗するため、怪談としての恐怖度は低いようにも見える。

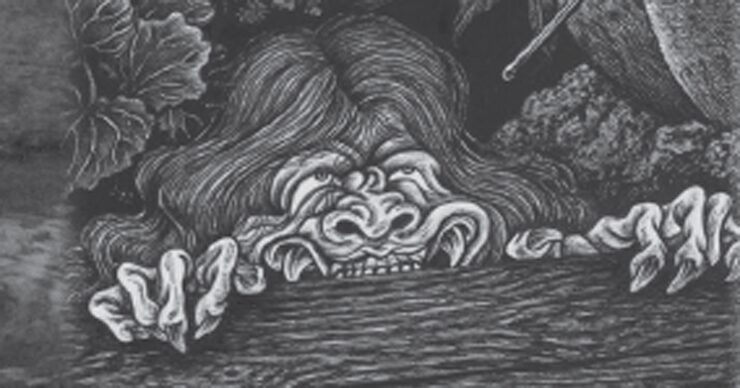

とはいえ蒲松齢『聊斎志異』(成立・1679年頃)の「縊鬼」を確認すると、これがなかなか怖ろしい。

ある男が宿屋に泊まっていると、部屋に若い女が現れる。女は鏡に向かって髪をくしけずり、それを結って簪をさす。そして鏡をしげしげと見返りながら、湯桶で手を洗う。さらにきらびやかな新品のスカートを取り出すと、それを腰にまとっていく。宿泊客と逢引きでもするのかと男が訝いぶかしんでいるうち、女は身支度を整え終わる。そこでなぜか帯を梁にかけて結び、首を縊ってしまうのだ。

瞬間、女の眉がつり上がり、顔色は凄まじく変化し、舌が二寸ほども長く飛び出した。驚いた男は宿の主人のもとへ駆け込んだが、部屋に戻ってみればなんの痕跡もない。主人いわく「昔、息子の嫁がここで首をつって死んだので、その様を見たのでしょう」と。

ここに著者からの解釈が加わっている。おそらく女は無実の罪を負って自殺した。彼女の苦痛の頂点は、身支度を整えて帯へと輪に首を差し入れた瞬間だったろう。だから死後もなお、その最悪の瞬間を再現しつづけているのではないか……。

自殺者がその死の瞬間を何度も繰り返すのは、現代怪談でも散見されるモチーフだ。女の身支度の丁寧な描写も素晴らしく、直後の自死という意外な展開が、女の苦痛の深さを鮮やかに描き出している。生者を死に誘う鬼求代はないものの、縊鬼という存在のおぞましさが生々しく伝わってくる怪談ではないか。

縊鬼はこうした苦しみから逃れようと、無差別に代わりの縊死者を求める。彼らが縊鬼となった経緯は因果応報であるにせよ、ターゲットとされる側にはなんの因果も関係もない。ふとした日常生活のなかで、いきなり理由もなく、抗えない自死へと誘われるのだ。こうした面を見れば、縊鬼怪談はすこぶる現代的な恐怖を孕んでいる。

縊鬼の姿はその死因を表しており、だらりと長く垂れた舌、大きく血走った目、縄を首にかけるか持っているのが典型だ。伊藤龍平『現代台湾鬼譚』(青弓社、2012年)によれば、台湾の若い学生に鬼(=幽霊)を描かせてみると、意外なまでにこのパターンが多かったという。当地の若者には、縊鬼がいまだ怨霊・悪霊のイメージとして生き残っているのだ。

また台湾の怪談作家ナオキ氏に聞くと、台湾中部沿岸地域では、「粽ちまき送り」の風習が現存しているそうだ。粽送りとは、縊死者が出たとき、その魂を海へと送り返す儀式のこと。そうしなければ多くの人々が怨霊に引きずられ、首つり自殺が連続すると怖れられているのだ。

また粽送りの様子を祭祀者以外が目撃すると、その人間も命を落とすという。そのため儀式当日の夜はけっして家を出ないように、との事前通達が近隣住人に回されるのだとか。これもまた、縊鬼への畏れが現存していることを示す事例といえよう。

これと比較すると、日本では鬼求代としての縊鬼はそれほどメジャーにならなかったようだ。代わりに「七人ミサキ」など、水死者による死への誘い=溺鬼求代のほうが、今も昔も怪談として語られる傾向が強い。これについては、また機会を改めて触れることにしよう。

(月刊ムー 2025年4月号掲載)

吉田悠軌

怪談・オカルト研究家。1980年、東京都生まれ。怪談サークル「とうもろこしの会」の会長をつとめ、 オカルトや怪談の現場および資料研究をライフワークとする。

関連記事

岐阜のポルターガイスト団地と「霊道怪談」の始まり/吉田悠軌・怪談解題

世間が「ミレニアム」熱から冷めはじめた2000年秋、岐阜県某所で突如わきおこった「ポルターガイスト」大フィーバー。それはオカルト史のなかでも注目すべきエポック的なできごとだった。その現象は「霊道」とい

記事を読む

墓場の母子は祟らない ――「子育て幽霊」怪談の愛と死/吉田悠軌・怪談解題

怪談・オカルト研究家にして作家の吉田悠軌が、古典から〝都市伝説〟まで古今の名作怪談をリライトし、恐怖の核をひもとく「怪談解題」。第二話は、あの国民的キャラクターにもつながる、古くて新しい物語。

記事を読む

「源氏物語」六条御息所の生き霊と無意識/吉田悠軌・怪談解題

怪談・オカルト研究家にして作家の吉田悠軌が、古典から「都市伝説」まで古今の名作怪談をリライトし、恐怖の核をひもとく新連載。初回に選ばれたのは、1000年にわたり読み継がれるあの物語に潜む、怖ろしくも切

記事を読む

800体の人骨が散らばるヒマラヤ「ループクンド湖」の未解決ミステリー! なぜ古代ギリシア人が… 最新分析で深まる謎

800体もの人骨が眠るヒマラヤの山上湖。その謎は、今も解明されていない――。1年の大半が氷に覆われた標高5000メートル地点で、いったい何が起きていたのだろうか。

記事を読む

おすすめ記事