3億年前の鉄製容器は「創造論」の証拠か!? オーパーツ「オクラホマ・ポット」の謎

100年以上前にアメリカの石炭発電所で 偶然発見された鋳鉄製ポット。一見すると何の変哲もない容器だが、とてつもないミステリーが秘められていた!

記事を読む

進化論と創造論を巡る対立は、神と生態系と人間自身を位置づけることを強いる。それゆえに科学ではなく、宗教的なアプローチにならざるをえないのだ。 ”ID理論”を追うシリーズ第1回!

目次

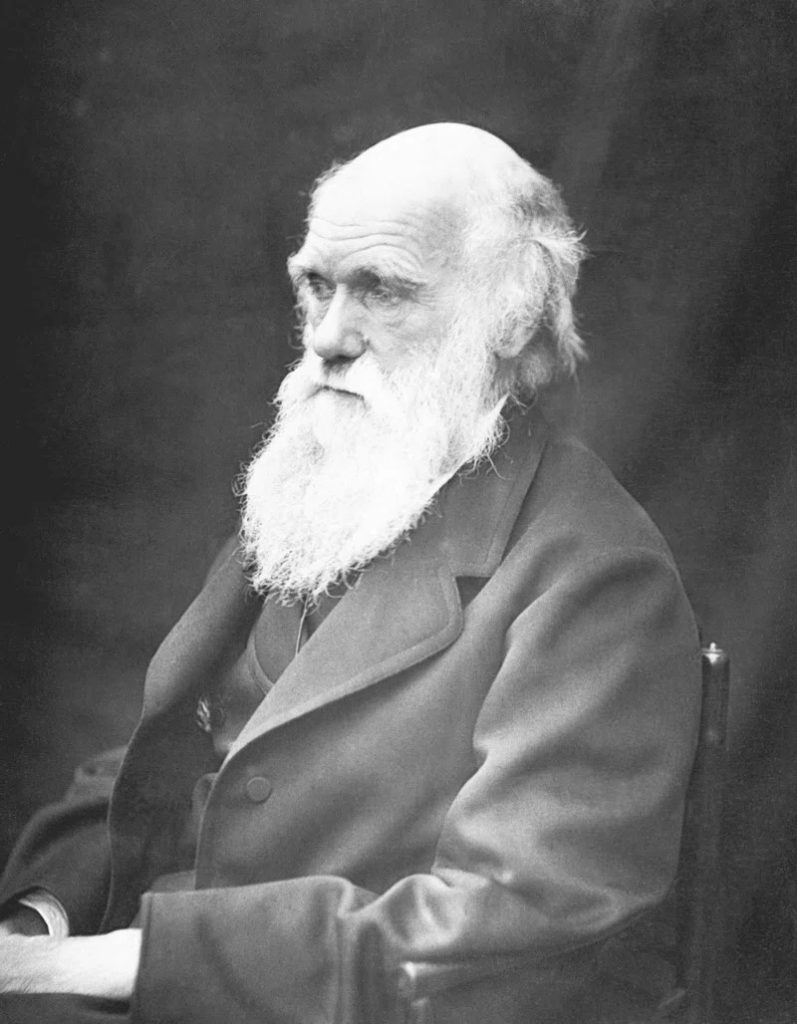

進化論という言葉を聞いてほとんどの人がまず思い浮かべるのは、いわゆる“ダーウィニズム=ダーウィン主義”ではないだろうか。ダーウィン進化論の枠組みから外れる知識に触れる機会がほとんどない教育体制しか経験していないわれわれにとっては、ごく当たり前の話だ。ただ、人間をはじめとする地球生物が現在の姿に至った過程に関する考え方は、決してダーウィン主義だけではない。

独自の宗教観・世界観に科学的なアプローチを盛り込みながら持論を展開するオルターナティブ進化論と呼ばれるものが存在する。表面的に見るだけでは荒唐無稽な部分ばかりが目立つが、それぞれの持論にじっくり耳を傾けると、意外に整合性のとれた世界が見えてくるのも事実だ。

まずは、オルターナティブ進化論の中で最も“信者”が多いと思われるインテリジェント・デザイン理論=ID理論から紹介していくことにしよう。

2005年8月3日付の『ワシントン・ポスト』紙に、ある意味センセーショナルで、ある意味時流に乗った内容の記事が掲載された。前年再選されたジョージ・W・ブッシュ大統領が、ホワイトハウスでの定例記者会見の席上、アメリカで最もセンシティブな話題に触れた。公立小学校に通う子どもたちを対象に、“インテリジェント・デザイン理論”に関する授業が正式な形で行われるべきであると語ったのだ。

この発言の背景について物語るデータもある。2006年に行われたギャラップ社の世論調査で、アメリカ人の約50パーセントが「人類は過去1万年以内に現在の姿に創造された」と回答している。ダーウィン進化論を盲目的に信じる姿勢に疑念を投げかける意見は、少し前から膨らみ始めていたのだ。ブッシュ大統領がコメントを出したタイミングは、支持率を考慮すればセンセーショナルなどではなく、むしろ的確だったといえるだろう。

さらには、主流派と呼ばれるグループからID理論を擁護するーー少なくともあからさまに非難することはないーー科学者が少しずつ出てきていたことも、併せて記しておく必要があるはずだ。

森羅万象が「知性ある何か」によって創り出されたというコンセプトは何千年もの間受け継がれ、「知性ある何か」を「神」(そして時としては「地球外生命体」)に置き換える考え方が確立され、それをかたくなに信じる人々は現在も増え続けている。地球生物の歴史は、ダーウィン進化論で語られるように自発的あるいは環境依存型の進化によって性格づけられるのか。それとも、ID理論をはじめとするオルターナティブ進化論で語られるように、知性ある何かの働きかけがあったのか。

アメリカ自然史博物館の機関誌『ナチュラル・ヒストリー・マガジン』の2002年3月号で、ID理論が大々的に取り上げられた。記事は、ID理論とダーウィン進化論それぞれの論客が論文を通してお互いの主張をぶつけ合うというフォーマットだった。

この論戦に参加したアメリカ人数学者ウィリアム・デムスキー博士は、ID理論を以下のような言葉で定義する。

「インテリジェント・デザイン論とは、既存の知性による作用の結果生まれたという解釈が最もふさわしい自然界の形態・様式に関する研究を意味する言葉である」

もう少しかみ砕いた表現をするなら、こういう言い方になるだろうか。自然界には、既存の知性によって“意図的に”創られたとしか考えられないものがある。こうしたものの存在は、ダーウィン進化論だけで説明しきれない。説明できない以上、別の要素の介在を想定しないわけにはいかない。別の要素とは、人知を超えた“知性ある何か”である。

デムスキー博士は、ID理論の特性として「特化複雑性」を挙げる。考察の対象となる生物に、たとえごく一部であっても特化複雑性が認められるか。それが、その生物の進化の過程における意図的な要素の関与の指標となる。

特化複雑性をわかりやすく説明すると以下のようになる。たとえば、次のような文字列があったとする。

TRUMPCLINTONROOSEVELTOBAMABUSHREAGAN

言うまでもないが、これはアメリカ歴代大統領の名前をつなげた文字列だ。だが、アルファベットを書いた25枚のカードを袋に入れ、アトランダムに1枚ずつ引いては戻すという作業を繰り返した結果この文字列が綴られたのだとしたら驚異的だ。アトランダムに引いたカードでこれだけ多くの大統領の名前が正確に綴られるとは考えられない。確率的にまったくないと断言することはできないが、天文学的な数字となることは間違いない。

一方、こちらの文字列はどうだろうか。

KSIENAKOLLAKEFINSIAUHUMOLIKAPLOAOEINERKA

どの部分を切り取っても、少なくとも英語で意味をなす単語にはならない。最初の文字列はきちんとした意味のある単語が連続しており、二番目の文字列に特定の意味を認識できる部分はない。意味を持つ文字列であることが、特化複雑性なのだ。

言葉を換えてもう少し書き足しておく。文字列が特化されている状態とは、明らかに意図的な、あるいは意味のある組み合わせが存在するということにほかならない。そして、まったくの偶然によって文字列が意味のある並びになる可能性は限りなくゼロに近い。

特化複雑性とは、特に進化の過程において“偶然によって発現するには確率が低すぎる特徴”ということもできるだろう。ここでいう特徴とは、“意図的に盛り込まれたとしか感じられない要素”ということだ。ID理論では、特化複雑性がこういう形で取り扱われ、知性ある何かによって盛り込まれた意図的な要素の有無を判別する指標としてとらえる。

次に、対抗神話的な理論として生まれたともいえるダーウィン進化論とID理論との関係を時系列的に見ていきたいと思う。

1859年に刊行された『種の起源』は、科学界も宗教界も大きく揺るがし、著者ダーウィンに強力な味方と敵を同時に生み出した。味方となったのは動物学者トーマス・ハクスレーだ。自らにつけた「ダーウィンのブルドッグ」というニックネームを積極的にアピールし、ダーウィン主義進化論を熱烈に支持した。その過程で『自然界における人間の位置』という本を書き、人間の動物的起源について初めて触れたことでも知られている。

最大の敵となったのは当時の英国国教会大司教サミュエル・ウィルバーフォースだ。ダーウィンとハクスレーは、教会機構にとって大きな脅威となったに違いない。それまで圧倒的な支配力を誇っていた創造論を根本から揺るがす本を書いた男と、それを強力にプロモートする男が組んだチームだ。

ウィルバーフォース大司教はキリスト教機構の象徴的な立場にあったが、あえて宗教的な原理主義をよりどころにすることはしなかった。宗教家にしては珍しく科学的知識も豊富であり、論文という手法でダーウィン進化論を冷静に、そして徹底的に批判した。こうして、学問には興味を示すことが少ない当時の一般大衆も注目するようなわかりやすい対決機軸が生まれた。

圧倒的に分が悪かったのはダーウィン陣営だ。当時は斬新な内容だったダーウィン進化論は、予想外の方向からも批判にさらされることになった。身内であるはずの科学者たちも激しく攻撃したのだ。特に生物学会はダーウィン進化論を証明不可能と決めつけ、立脚点そのものが誤っており、議論の余地もないとして、ただ黙殺する学者も少なくなった。

そして1874年、アメリカ人科学者ジョン・ウィリアム・ドレイバーが『宗教と科学の闘争史』という本を出版した。この本によって科学対宗教という対立構造がさらに明確になり、両者の溝がさらに深まって、ダーウィン陣営への攻撃が強まった。

しばらくの間激しい一方的な攻撃にさらされるばかりだったダーウィン陣営にとって風向きが変わり始めたのは、アメリカ人教育学者アンドリュー・ディクソン・ホワイトが『キリスト教国における科学と神学の戦いの歴史』という本を書いた1896年だ。この本のテーマは、キリスト教的な思想に偏りすぎた形の科学のとらえ方に対する批判であり、科学対宗教という対立構造に限っていえば、人々の意識が科学側にむかって振れていくきっかけになったかもしれない。生きるよりどころとすべきなのは宗教か、それとも科学か。当時の人々にそんな質問を投げかける一冊となったことは想像に難くない。

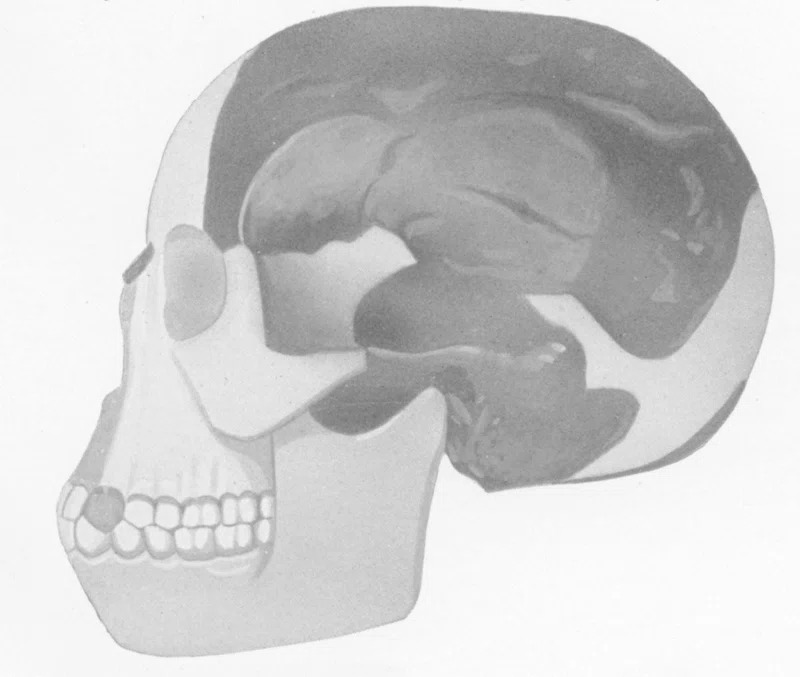

そして1912年、ダーウィン進化論が大きく取り上げられる出来事があった。イギリスのサセックス州で見つかった頭蓋骨に人間とサル双方の特質が認められ、人類がサルから進化したという仮説が、一時的ながら真実味を帯びて受け容れられた。しかし、後になってこの頭蓋骨はオランウータンのものであることが明らかになった。生物学史で有名なピルトダウン人事件である。

1925年あたりから、ダーウィン進化論の“自然淘汰”の概念に興味を示す生物学者が多くなり、イギリスでもアメリカでもダーウィンという名前に対する抵抗感が薄れ始めた。それと同時に、ダーウィン進化論を基にした生物学観が高校レベルの教育カリキュラムに組み入れられ、徐々に受け入れられつつある空気が生まれるかに感じられた。

しかし、反ダーウィニズム陣営も黙ってはいない。アメリカ南部バイブルベルトの中核を成すテネシー州議会が、ダーウィン進化論潰しをあからさまに狙った法案を可決したのだ。

「テネシー州内の公立教育機関において聖書に記された聖なる創造の教えに反し、人間が下等動物から進化したという内容の仮説について講義することを禁じる」

そんな言葉はないだろうが、創造論原理主義的な響きに満ち満ちている。

長い目で歴史を見るなら、本当の意味でのID理論の芽が生まれたのはこの頃だったのかもしれない。そして驚くべきは、テネシー州議会が正式にこの法案を破棄したのが1967年になってからだったという事実だ。しかし、時代遅れとしか思えない法案が破棄されたということだけで話が終わったわけではない。

時を同じくして、神という科学的に証明されたことのない存在に関する概念、科学的根拠がない存在である神という要素を極力排除し、科学的要素を盛り込んだ“創造科学論”という新しい考えが生まれた。それまでの時代において支持されてきた、すべての論拠を聖書と神に頼る創造論=クリエイショニズムではない。創造科学論=クリエイション・サイエンスは、このようなプロセスを経て誕生した。

1981年、アーカンソーおよびルイジアナ両州で「公立教育機関においてはダーウィン進化論と創造科学論双方を授業に取り入れ、それぞれを教える時間の絶対量も均等とする」という旨の法案が可決された。

しかしアーカンソー州でただちに裁判が行われ、ダーウィン進化論のみを正式な授業内容とすることが確定した。裁判を担当した連邦判事ウィリアム・オーバートンは「創造科学論は科学的理論とはいえない」とし、宗教と同じ範疇で扱われるべき問題であると判断した。この判決により、創造論と創造科学論の境界線が曖昧になる。むしろひとまとめにして考えられるようになったと言っていいだろう。全体像としては逆行に近い。

ルイジアナ州では、最高裁判所まで法案の是非が争われたが、1987年にアーカンソー州判決と全く同じ内容の判断が示された。

それでもダーウィン進化論に異議を唱える人たちはいなくならなかった。こうした背景の中、主張がぼやけてしまった感が否めない創造科学論に代わり、インテリジェント・デザインという言葉が交わされるようになる。

ID理論は、創造論とそこから派生した創造科学論が名前を変えただけである。そんな意見があったのも事実だ。しかしID理論は、昔も今も神を“デザイナー”の可能性のひとつとしてとらえ、論じるだけで、聖書に記されている通りに神によってすべてが行われたことを主張する立場にはない。

ID理論の大きなうねりのきっかけとなったのが、1991年に発行された『Darwin on Trial』という本だったと考える人は多い。この本は、それまで散発的に浮かんでは消えていたID理論の意見をひとつにまとめる役割を果たしたとされている。

1993年、この本の著者であるカリフォルニア大学法学部教授フィリップ・ジョンソンが自らオーガナイザーを務め、サンフランシスコから南に100キロ余り下ったところにあるカリフォルニア州バハロ・デューンズで、ID理論史の方向性を決定づける会議が行われた。

この会議にも出席していた生化学者マイケル・ベーエ教授が書いた『Darwin’s Black Box』という本によって、その後のID理論の方向性がさらに強められたといっていいようだ。主流派科学の範疇で説明がつけられない部分をブラックボックスーー機能はわかっているが内部構造がわからない装置ーーと指摘し、より科学的に説明できるようにする理論の可能性を示唆している。

そして同年、ロサンゼルス郊外にあるバイオラ大学のキャンパスで“Mere Creation Conference”という会議が開催され、インテリジェント・デザインという言葉が市民権を得た。

こうしてID理論は、それまでの創造論や創造科学論とは一線を画する新しいコンセプトとして認められるに至った。

ダーウィン進化論では、時間をかけてゆっくりと起きる遺伝子レベルでの変化の結果として生物の形態に変化が生じるとされる。こうしたプロセスは、“マクロ・エボリューション”(大進化:種以上の分類のレベルで起きる進化上の大きな変化)という言葉で表現されることがある。

これに対し、ID理論派は科学的データおよび事実を例示しながら独自の理論モデル、ミクロ・エボリューションを構築した。ミクロ・エボリューションは数多くの科学的検証によって明確な形で証明されている変化で、突然変異や組み換え(複数の形質について、子どもの世代において遺伝子型の異なる遺伝物質に新しい組み合わせが起きること)および自然選択を含む。この過程にも“知性ある何か”=デザイナーの働きかけがあると考える。その部分はあくまでもデザイナーの意図が具現化した結果でしかない。

こういう実例がある。ハワイ大学モアナ校で教鞭を執る古生物学者スティーブン・スタンレーは共同研究者A・チーサムと一緒に化石の継続性・連続性に関する集約的な検証を行った。いずれの検証においても、とある種が何百万年も形質変化を起こさないまま生き続け、その後突如として新しい種が現れるという状況が認められた。何百万年という途方もなく長い時間存在し続けていた生物の形態に突然の変化が起きる。そしてそれは、化石を見れば一目瞭然だ。ID理論支持派にとってみれば、歴史のある一点においてデザイナーが明らかな意図をもって介在しない限り、こうした現象は起こりえないということになる。つまり、ID理論においてはあくまで“デザイナーの意図”が具現化した形というニュアンスでいうミクロ・エボリューションのみを“進化”として認めているわけだ。

化石という目に見えるデータに基づかないダーウィン進化論を問題視する姿勢は、科学界だけにとどまらなかったのも事実だ。イギリス人哲学者カール・ポパー博士は、「ダーウィン進化論が科学として通用するのかわからない」と述べたことがある。哲学者としては世界的に有名で、特定の宗教とのバイアスがまったくないことでも知られていた人物だ。

科学的分野、たとえば物理学では、仮説を実験によって証明することができる。過去に実際に起きた事実を仮説のみで説明しようとするダーウィン進化論の建付けは、あまりにも脆弱かもしれない。こうした本質的な問題が誰の目にも明らかな形で解決されない限りは、ほかの科学分野と完全に同じ「リアル・サイエンス」というレベルで扱われることを望むのは間違いでしかない。これでは、学問としてのダーウィン進化論の存在価値が問われることになる。

筆者は思う。

ID理論の本質は“純科学的宗教”なのではないか。

仕組みで論じるなら、科学的な事実という教義によって“知性ある何か”の存在を証明しようという試みにほかならないからだ。少なくともダーウィン進化論で示された方法論を消去法的な手法で淘汰していき、進化の過程で起きた数々の作用に関する代替案として、人知以外のものの存在の可能性が示される。

宗教的という意味合いで、もうひとつ事実を挙げておきたい。

最近、ID理論から「ネオ・インテリジェント・デザイン」(NID理論)という考え方が派生した。知性ある何かが働きかけたのは生物の進化だけではなく、人間の論理的思考能力や認知能力も含めているとする説だ。科学や宗教といったものに対する概念でさえ、知性ある何かによるデザインの結果であるとする考え方だ。この説が生まれた背景には、ID理論に対する「あまりにも宗教的である」という批判が関係しているようだ。

ID理論が扱うのは、もはやダーウィン進化論の脆弱性だけではなくなっている。“人間であること”とは何か、そして人間がそういう意識を持つに至った過程に作用をもたらしたものは何かについてまで広げて考えることが普通になってきている。

これはもう、方法論が科学的であったとしても、哲学的な要素も含めすべてを大きな画面の中で解釈しようとする宗教以外の何物でもないのではないだろうか。

ーーこう言おう。

科学的手法で主張しようとすればそれだけ、宗教的に聞こえてしまうのだ。

宇佐和通

翻訳家、作家、都市伝説研究家。海外情報に通じ、並木伸一郎氏のバディとしてロズウェルをはじめ現地取材にも参加している。

関連記事

3億年前の鉄製容器は「創造論」の証拠か!? オーパーツ「オクラホマ・ポット」の謎

100年以上前にアメリカの石炭発電所で 偶然発見された鋳鉄製ポット。一見すると何の変哲もない容器だが、とてつもないミステリーが秘められていた!

記事を読む

シュメールの神々は宇宙から飛来し、地球に文明を授けた!? 惑星ニビルと異星神アヌンナキ/羽仁礼・ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、古代シュメールの神話に秘められた惑星と異星神、そして人類と文明誕生に関わる仮説について取

記事を読む

「ドロパディスク」が物語る超古代異星交流とは? 地球史を覆す「存在してはいけない化石」ミステリー/仲田しんじ

恐竜の足跡の隣に人間の足跡が!? 古代の墓に先進技術で作られた記憶ディスクが眠っていた!? 歴史を覆す衝撃的発見の数々をどうとらえればよいのだろうか――。

記事を読む

道頓堀のお笑いライブやお祭りに化けタヌキが紛れ込む? 田辺青蛙の「大阪タヌキ譚」めぐり

大阪の中心地、道頓堀周辺につたわる狸の伝説。現場を歩いてみると、今も街にとけこむユニークな狸たちの姿がみえてきた。

記事を読む

おすすめ記事