指先が霊感アンテナになっている!? 霊感経営者・中野友加里の心霊写真

通常では考えにくい確率で写真に奇妙なものが写ってしまうという女性。その違和感は特に体のある部位に集中するという。

記事を読む

徳之島をはじめ、奄美地方に伝えられる神様のなかには、じつにありがたくない…嫌〜な神様がいらっしゃる。そんな神々を、今回は掘り起こしました!

「苦しいときの神頼み」とはいいますが、頼んでも祈っても、なにも叶えてくれない、助けてもくれない、場合によっては殺されてしまう――そんな、出会いたくない神もあります。

奄美群島のひとつ、徳之島に伝わる「悪神」をご紹介いたします。

夜間に海辺をさまよい、出会った人の命を奪うとして恐れられていた「悪神」があります。

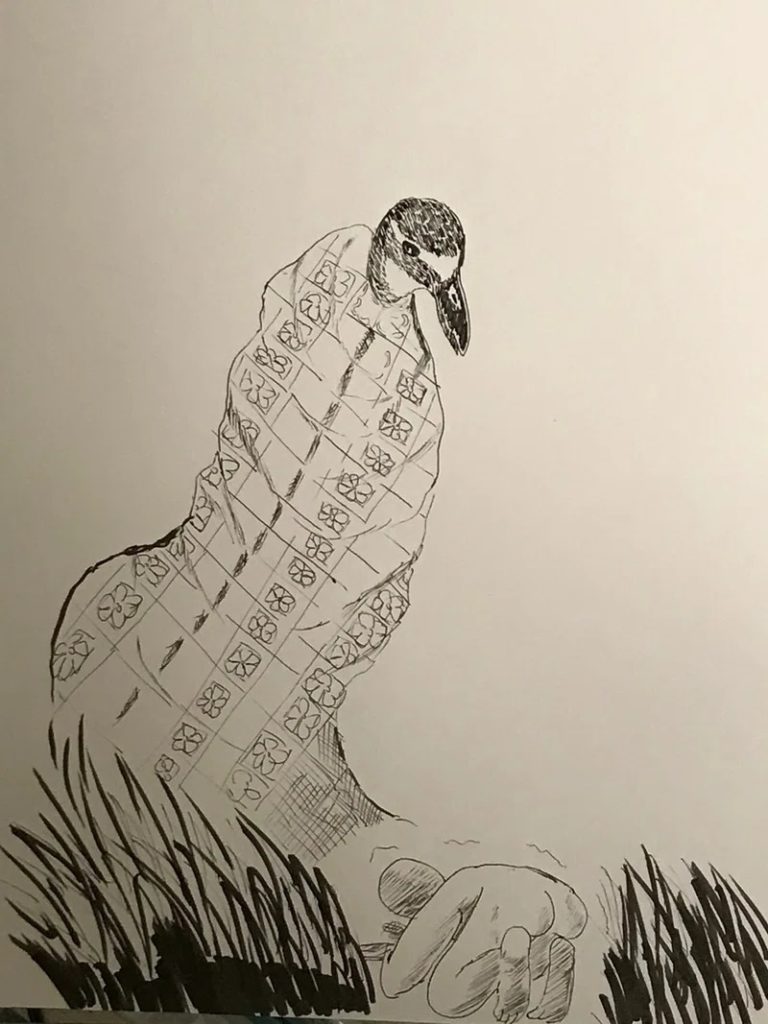

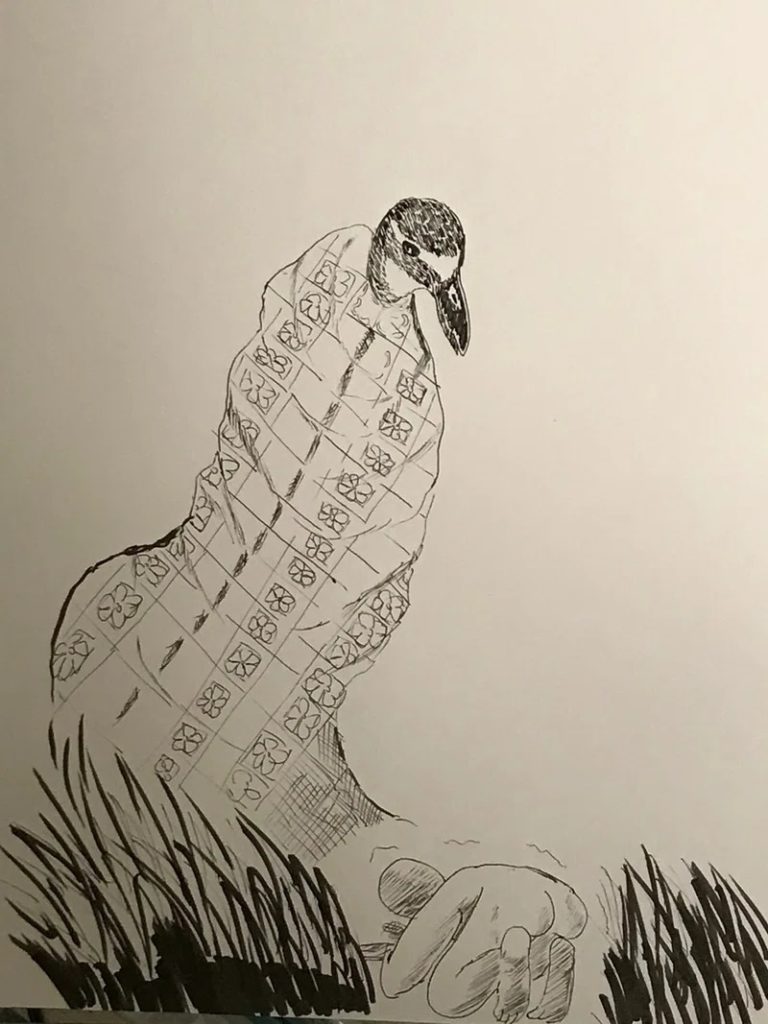

「ユワタシガミ」「ユワトシガミ」「イワトシガミ」「キリキンガミ」と呼ばれるもので、尾母では「カミヌドイ(神ヌ鳥)」とも呼ばれていました。

丙(ひのえ)の日、丁(ひのと)の日によく見られるもので、2月、3月の大雨のときに出歩くといいます。これは上次当山から大谷山に降り、嶺伝いに本川(伊仙町と徳之島町の境を流れる川)の川下の海辺に集まってくるそうで、ガヤガヤと騒いで奇妙な音(網音)をたてながら潮時を待って、瀬に出て漁をしたといいます。

この神が通るときには前兆があり、千鳥が鳴きながら露払いのように飛んできた後、木の葉や枝がざわつき、それから神様が通るといいます。

これと遭えば病気になり、運が悪ければ死にます。そういう病人を易者が見ると、「どこどこでイワトシガミと会っているな。当たり所がよかったから命が助かったが、悪ければ死ぬところだったぞ」といわれたのだそうです。

本川の南のムディナやタンコゥといった小高い丘では、11月、12月の夜になると、山の神様が降りてきて、これと遭うと命は数時間しかもたないといわれています。

こんな恐ろしい悪神と、もし自分が遭遇してしまいそうなときは、どう対処すればいいのでしょうか。

そんなときはすぐに道端の溝などに入って、自分の腰から褌(ふんどし)を引き抜き、それを頭からかぶって、神が通り過ぎるまでジッと待てばいいのです。女性は腰巻をかぶるとよいそうです。いくら自分の褌でもかぶりたくないという人は、指を地面の中につけておくとよいといわれています。

この山から来るこわい神は、いったいなんなのでしょうか。

一説では、陥れられて、役人に斬首された人の怨霊であるといわれています。自分を不当に訴えた者たちをとり殺そうと歩き回っていたものが、しだいに関係のない島の人たちまで殺すようになってしまったそうです。

徳之島町花徳でも、これは人の霊魂(マブイ)だと考えられています。ピイピイと笛を鳴らしながら山から海に降りてくるもので、これと出遭ってしまったらすぐに爪を隠して道端にしゃがんで通過を待ったそうです。先に記述した指を地中につけるというのも、爪を隠す行為なのでしょう。また、「お前はだれだ」と問いかけられたら、「古い木株だ」と答えれば助かったそうです。

この悪神は、白髪の神様だともいいます。本川の傘石の下でふたりの漁師が仮眠していると、異様な気配がしてひとりが起き上がり、見るとそこにそういうものがいた、という話が残っているのです。もうひとりの漁師もすぐに起きて、これは大変なものに出遭ってしまったと、すぐに自分の褌をかぶったそうです。ふたりはすぐに対処したので助かりましたが、これができず、ただ震えて帰った漁師は、床につくと高熱が出て、2日目に死亡したといいます。

「奄美新聞」によりますと、2015年7月29日に竜郷町で行われた「第3回子ども博物学士講座」では、小中学生たちに「ユワトシガミ」の特徴や、遭遇時の対応などが説明されたそうです。素晴らしいですね。

徳之島の最高峰といわれる井之川岳。この山から壬の日(メィーネィ)に降りてくる神様があります。それは珊瑚礁の中の海水が貯まっているアーディングモリという所に降りてくるのですが、姿は1・5メートルほどの大きさの火の玉で、多くの人たちが遠方からこれを目撃しているそうです。その火の玉が目撃された後、アーディングモリには目玉の抜かれた魚がたくさん残されていたといいます。

山から降りて漁をするなどは、先に紹介した「ユワタシガミ」とたいへん似ていますので、同じものなのかもしれません。

また、奄美で魚の目玉を抜くものといえば、「ケンムン」「ケンモン」と呼ばれる妖怪が伝わっています。これは沖縄の「キジムナー」と類似点の多い妖怪で、夜間に火を灯して魚をとるといわれ、その場所で人が漁をすると魚はたくさんとれますが、どれも目玉だけが抜きとられているのだそうです。

井之川ではこの妖怪を「ケィームン」と呼び、これが起こす火を「ケィーンムンマチ」といいますが、井之川岳から降りてきて魚の目玉をとる火の玉をそうは呼ばず、「神様」と考えているようです。また、井之川では「ケィーンムン」が夜に漁をするという話も、ほとんど聞かれなかったそうなのです。

魚がたくさんとれるのであれば、漁師にとってはありがたい神様ともいえますが、おそらくあちら側は、ただ自分の好きな箇所だけ食べて捨てているのでしょう。目玉を好むだなんて、ちょっと怖いですね。

山では神の使いだとして、特定の動物が恐れられることがあります。その動物は、体毛や角など、体の一部に他とは違う特徴をもっていたり、忌み日などの悪いタイミングで会ってしまう動物であったりします。山で仕事をする人たちはこれと出遭うことを忌避し、もし運悪く出遭ってしまったら、すぐに仕事を止めて帰るとか、その動物を狩らないようにするといった、山の暗黙の掟を守っていました。

こうした、山の神の使いとして畏れられる動物は様々ありますが、徳之島では「アヤヤマシ」という模様のあるイノシシが、そのひとつでした。

沼田場(ぬたば)といって、イノシシなどの獣が自分につくダニなどを洗い落とすため、体を擦りつける場所があります。徳之島ではネィタといい、そこで狩人がイノシシを待ち伏せることをネィタマチといいます。ネィタマチをしているとき、「アヤヤマシ」が来ることがあるのですが、これは山の神の使いなので、すぐに狩りを止めて帰ったそうです。

イノシシを狩る人たちにとって、山中で会う犬も注意しなければならない存在です。

仮小屋を作って火に当たっていると、その火に当たろうと犬が寄ってくることがあります。この犬が「悪ガミの使い犬」かもしれないのです。

そういう危険な犬は、上から下に体を撫でると毛がトゲのように当たり、逆向きに撫でるとなめらかなのだそうです。この犬が来る前には「ヨーネ」といわれる叫び声のような怪しい声が聞こえると言います。

「ヨーネ」の声は、「早く帰れ、家で子が●●した」とか「子が迎えに来ている」と聞こえます。だからといって慌てて帰るようなことはありません。山での狩りを生業とする人たちは、さまざまな呪言を知っている物知りでもあるので、こういうモノへの受け答えもちゃんとわかっています。

この場合、「自分の犬をつかってやる」「あちこちに組みを作っているから、その組みからやる」「今晩は夜通し、動けない」などと返したそうです。

なにがあろうと、自分はここから動かない、帰らないぞという表明ですね。

この「ヨーネ」が、「今夜は人殺しに殺してこいとつかわれたが、殺せない。どうしてカミのところに帰ろうか」と物騒なことをいってきたら、「なにか交差させて帰れ」といい返すのだそうです。南島では、魔物に股の下を潜らせないために足を交差させますが、それと関係があるのでしょうか。

参考資料

本田碩孝「徳之島の妖怪」『南島研究』第二十九号

徳富重成「徳之島の怪異―尾母を中心とした―」

「「妖怪」テーマに竜郷町・博物学士」『奄美新聞 AMAMI‐ONLIN』2015.7.29の記事

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

指先が霊感アンテナになっている!? 霊感経営者・中野友加里の心霊写真

通常では考えにくい確率で写真に奇妙なものが写ってしまうという女性。その違和感は特に体のある部位に集中するという。

記事を読む

「ケンムン」怪談:車と相撲をとる! 意識を乗っ取られた友人の異常行動/西浦和也・UMA怪談

無気味な姿形の正体不明の謎の生き物UMA。UMAと遭遇し、恐怖の体験をした人は多い。忘れようにも忘れられない、そんな恐怖体験の数々を紹介しよう。

記事を読む

生きては出られぬ家を作る「七つのカフカ」という方法/黒史郎・妖怪補遺々々

ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」! 連載第64回は、新年のめでたさからかけ離れた、だれでも作ることがで

記事を読む

「山姥」から「走る老婆」へーー高速化する都市伝説ばばあの進化/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。今回は、飛んだり跳ねたり、アスリートなみの身体能力をもつ老婆たちの登場だ。

記事を読む

おすすめ記事