ツチノコか龍神か? 祟りなす「蛇拓」の呪いが怪談師・いたこ28号を襲う!

人気実話怪談師・いたこ28号氏が怪事件?に巻き込まれている。 それはツチノコの魚拓…「蛇拓」をめぐるなんとも不可解な話だった。

記事を読む

土地に根づいた怪異・怪談と、個人が体験する一回性の怪現象。それは相反するようでありながら、ときに補いあい、連鎖することがあるようだ。

「僕は実家が和歌山市内で、そこに二十歳まで住んでいましてね」

竹内義和さんが怪談を語りだす。

「家の近くに『ミハカミチ』って場所があったんですよ」

文字にすると「三墓道」。3つの墓の道とは珍しい名称だが、その由来はいっさい不明だ。この近隣に、岡田という男が住んでいた。歳はおおよそ50代、子供を呼びとめては大人の世界のことをいろいろ教えてくる変わりものだったのだが。

「ちょっと話を聞いてくれ」

あるとき、岡田は小学生の竹内さんに向かって、いつになく真剣な面持ちで話しかけてきた。

「おっちゃん、若いころ、婚約してたことあったんや」

1960年代の当時よりもさらに30年前。結婚を控えた岡田は中古の一軒家を購入したのだという。安価な割には庭付き門付き、塀で囲まれている平屋の物件だった。婚約者を迎えるべく、彼ひとりが住んで改装工事をしていた最中のことである。

仕事から帰宅した岡田は、家の門前に見知らぬ老婆が立っているのに気がついた。着古した安手の着物姿で、櫛を入れていない白髪がぼさぼさに乱れている。

「あんた、ここの人か?」

不審そうに近づく岡田に、老婆が訊ねてくる。

「玄関にな、お札が貼られてるんで、剥がしてくれへんか?」

えっ、と驚いた。確かに玄関にはそれらしき張り紙の跡があったからだ。いずれ剥がそうと思っていたので、岡田はなんとなくその言葉に従った。しかし「剥がしたよ」と振り向いたときには、老婆は姿を消していた。

数日後の夜、低い唸り声を聞いた。なにかと思って近づくと、あの老婆がうずくまっている。「玄関のお札剥がしてくれて、ありがとうな。今度は、向こうの部屋の柱のお札も剥がしてくれへんか?」

指さす方向を確認すると、確かに柱の裏に同じ札が貼られている。いいのかと思いつつ剥がすと、また老婆は姿を消してしまった。

「そこで、俺も考えたんや」

岡田は竹内少年にいった。

「玄関の札を剥がしたから、家の中まで入ってきはったのかな? 今この札を剥がしたら、もっと家の奥まできよるんちゃうかって」

さすがに怖くなってきた岡田は、各部屋を隅々まで見て回った。しかし新しい札は見つからない。もうないのかと安心していた矢先、深夜の居間にまた例の老婆が現れた。

「お札、剥がしてほしいねんや」

「いやもうないですよ、お札なんて!」

叫んだとたん老婆は消えたが、そこで岡田にも察しがついた。老婆がうずくまっていた畳と床を剥がしてみると、地面との空間に渡された木組みに、数枚の札が貼りつけられていたのだ。要望どおりそれらの札を剥がすと、はたして数日後、また同じ場所に老婆が現れた。しかも今度は20代ほどの若い女性ふたりを引き連れて。

「本当にありがとう。やっと出てこられた」

そういい残し、3人ともが煙のように消えてしまったのである。

気になった岡田が家の敷地内を捜しまわると、裏庭の隅に打ち捨てられたような石を見つけた。よく見ればそれは墓石で、女性らしき戒名が刻まれている。もしかしてこの墓石の下に老婆が埋められているのか? だとすると、あの若い女たちは?

岡田が一部始終を婚約者に説明したところ、彼女の親戚も集まって床下の地面を掘り返してみることとなった。すると土の中から、ふたり分の白骨死体が出てきたのである。

警察の調べでは死後だいぶ年月がたっており、おそらく昔この家に住んでいた姉妹ではないかとのことだった。そこで岡田は骨の一部をもらい受け、もとからあった墓石の両脇に埋めた後、新しい墓をふたつ作ってあげたのだという。

「岡田のおっちゃんの話はここで終わったんですけど」

竹内さんはいう。

「三墓道って地名は、たぶんそこからついたんじゃないかと、僕は思ったんですよね」

次の話は、竹内さんが実家で体験したことだという。

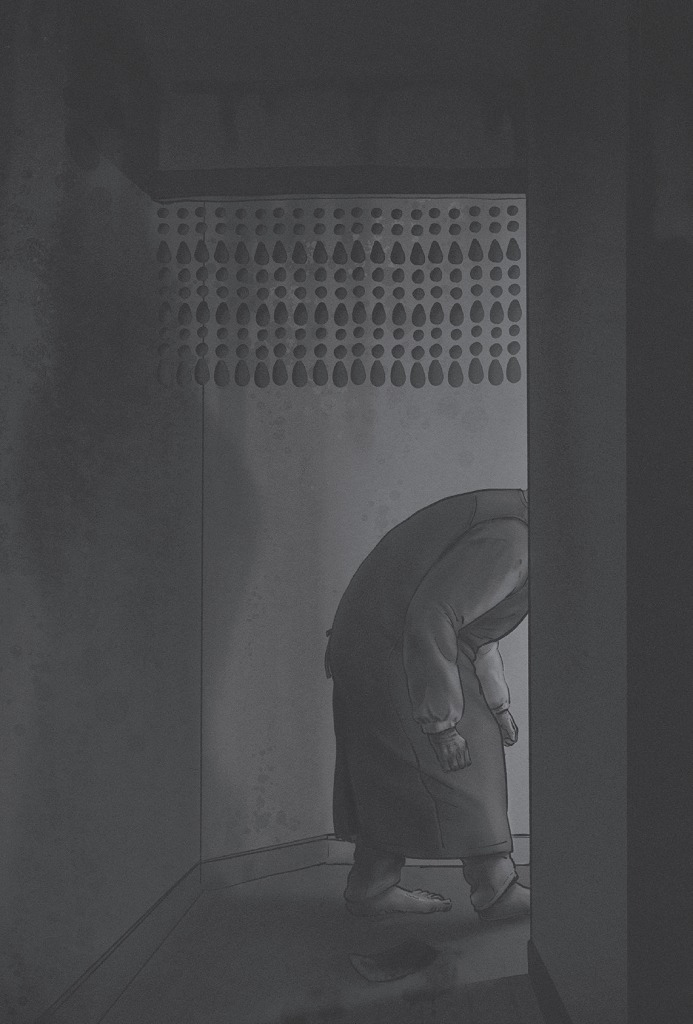

竹内家の敷地の端には、父親が建てた掘っ建て小屋があった。

2畳ほどのスペースだったが、高校生の竹内さんはそこを自室として使っていた。

「当時は深夜ラジオにハマってて。『ヤングタウン』第2部から『サンライズコール』まで聴き終わると、もう朝5時になるんですよ」

ラジオを消して、さあ寝ようかと布団をかぶる。外に設置された水道で、母親が洗濯をする音が聞こえてきた。そこまではいつもどおりの明け方の様子だった。

ザザッ、ザザッ……。ふと、洗濯の水音とは別の、砂利道を踏みしめる足音が響いた。母屋からこちらの小屋へとまわりこむ細道を歩いているようだ。

「おかんが起こしにきたのかと思ったんですが、洗濯する音は変わらず続いてる」

しかもズック靴を引きずるような足音で、母親のそれとは違う。いったいだれかと思っていると。

「ヨシカズ! ヨシカズー!」

聞き慣れない男の声が、自分の名前を呼びだした。

「うわだれや! って震えて目をかたく閉じたら」

「ヨシカズ!」の連呼はだんだん太く大きくなっていき、もう小屋のすぐそばまで近づいてきた。

「ヨシカズ! はよこっち見んか!」

扉の向こうから轟いた怒声に、思わず布団を被って身を丸めた。すると「……ちっ」という舌打ちに続いて、足音がゆっくり遠ざかっていったのである。すっかり音が消えたところで竹内さんは小屋を飛び出して、

「おかん、今ここだれか通らんかった!?」

勝手口にいた母親にそう訊ねた。先ほどの細道を歩いてくるには、必ず洗濯中の母の前を通り過ぎなければならない。

「通らんけど……あんた顔、真っ青やで」

その謎のものがなんだったのか、竹内さんは2種類の推測をたてている。

まずひとつめは、生後すぐに死んだ兄「ヨシヒコ」ではないか、ということ。母親は彼の死を哀しむあまり、死体となった赤子をだれにも渡さず100日ものあいだ抱きつづけていたらしい。

「もしヨシヒコ兄さんが生きていたら、あんな太い声の青年に成長していたのかな、と」

もうひとつは、「シバスベリ」ではないかというものだ。

竹内さんは父親から、和歌山にはそんな名前の妖怪がいると聞かされていた。シバスベリは死人そっくりに化けて家族や知人たちの前に現れる。生前の姿のままそこにいるだけなので、なにが目的かよくわからない。しかしだれかが死者の名前を呼んだとたん、忽然と姿を消してしまうのだという。

父親も昔、夜中の便所の窓越しに、親戚の叔父さんが月明りに照らされ立っているのを見たことがある。思わず叔父の名を呼びかけたところ、ふいに姿が消えてしまった。そこで初めて、叔父が1年前に死んでいたことを思い出したのだという。

「だからな」と父親はいった。

「死んだ家族をずっと置いときたかったら、名前呼んだらあかんねん」

数年後、大学生となった竹内さんは週1回のペースで大阪に通うようになった。その頃には青い背広を着ていくのが恒例だったそうだ。

ある日曜日の夕方、大阪から帰宅した竹内さんに「今戻ってきたんか?」と母親が怪訝な顔を向けた。さきほどここで洗濯していたら、視界の端を青いズボンが通り過ぎていった。そのまま小屋に入っていったので、竹内さんかと思ったそうなのだが。

「でもそういや、革靴やなくてズック靴やったな」

あんなズック靴、ヨシヒコにも履いてもらいたかったけどなあ……と母が呟いた瞬間。小屋のなかから鼻歌のような物音が聞こえてきた。「だれや」と母が小屋に向かって歩きだしたので、竹内さんも恐る恐る後をついていく。

そのまま小屋の扉を開けて一歩入り込んだかと思うと、母が叫んだ。

「ヨシヒコ!」

思わずその背中ごしに竹内さんが覗きこむ。するとそこには、白いかたまりがいた。白さのなかにピンクがかった、つるりとした質感。エクトプラズムにも臓物にも似た奇妙なかたまりが、しゃわしゃわと蠢いた後、すぐに跡形もなく消え去ったのである。

茫然とする竹内さんの前で、母は独り言のように「ヨシヒコがおった」と呟いた。

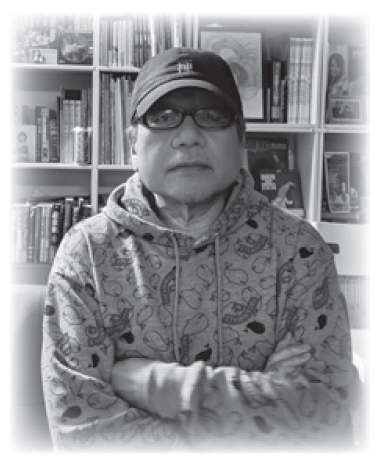

竹内義和(たけうちよしかず)

怪獣映画や特撮映画などサブカルチャー全般に造詣が深く、トークライブハウス・アワーズルームで多彩なイベントを主宰する作家、プロデューサー。また幼少期から不思議な体験も多く、「稲川淳二の怪談グランプリ2015」優勝、「怪談最恐戦2023」ファイナリストなど怪談界でも存在感を放つ。

1話目は土地、2話目は血縁、いずれも竹内義和さんのルーツにまつわる怪談だ。

「三墓道」という地名は確かに調べても情報がほとんど出てこない。ただ和歌山インターチェンジのやや北側、八軒家刑場跡地に由来するものかとは思われる。紀州藩の八軒家刑場は大和街道と大阪街道の辻に位置しており、そのすぐ近くの埋め場として「三墓」があったようだ。しかしまっとうな文献資料を見つけていないため、これが「三墓道」の地名のルーツなのかどうかは判然としない。

「シバスベリ」についてもまた、国会図書館を捜しても資料に辿りつけなかった。唯一目についたニュース和歌山WEBサイトで連載している『マエオカテツヤの妖怪大図鑑』によれば、シバスベリはイタチが化けたものだという。

イタチは狸や狐よりも人に化けるのがうまく、里に下りては人々と話し込んだり畑仕事を手伝っていたのだとか。人への上手な擬態、敵対的ではない行動という面で、竹内さんの語るシバスベリと非常によく似ている。

両者とも和歌山の土地と歴史にまつわる怪談でありながら、同時に竹内さん個人のライフヒストリーと密接に結びついている。竹内さんと周囲の人々によって語りなおされたご当地怪談、とでもいえばいいだろうか。ご当地怪談と個人の怪談は、時には対立するような関係性ではあるのだが、こうして補い合うこともあるのだ。

(月刊ムー2024年6月号より)

吉田悠軌

怪談・オカルト研究家。1980年、東京都生まれ。怪談サークル「とうもろこしの会」の会長をつとめ、 オカルトや怪談の現場および資料研究をライフワークとする。

関連記事

ツチノコか龍神か? 祟りなす「蛇拓」の呪いが怪談師・いたこ28号を襲う!

人気実話怪談師・いたこ28号氏が怪事件?に巻き込まれている。 それはツチノコの魚拓…「蛇拓」をめぐるなんとも不可解な話だった。

記事を読む

8月の第1週目の夜に「そういうのを見る」……大阪・京橋にしみ込んだ「空襲怪談」の数々

大阪の京橋駅周辺でささやかれる、いくつもの不思議な話。それは個別に存在しながらも、どれもが土地にひもづき、連鎖しあっているようでもある。

記事を読む

道頓堀のお笑いライブやお祭りに化けタヌキが紛れ込む? 田辺青蛙の「大阪タヌキ譚」めぐり

大阪の中心地、道頓堀周辺につたわる狸の伝説。現場を歩いてみると、今も街にとけこむユニークな狸たちの姿がみえてきた。

記事を読む

幽霊から手紙が届き、生き霊を呼び寄せる幽霊屋敷ドキュメンタリー『マイ・ホーンテッド・ハウス』/宇佐和通・海外チャンネルレビュー

米国各地で発生した怪奇現象に、再現ドラマで迫るホラー・ドキュメンタリー。 悪魔、死霊、生者の怨念……人々を襲う恐怖の姿がリアルに描かれる!

記事を読む

おすすめ記事