アカンバロ「怪物」土偶は古代信仰の遺物だ! 知られざるメキシコ呪術文明を追う/遠野そら

メキシコはグアナファト州郊外の街、アカンバロ。オーパーツ「恐竜土偶」の産出地として著名だが、 現地を訪れると、恐竜どころではない奇怪な遺物が大量に待ち受けていた……!

記事を読む

前衛科学評論家を自称し、UFOから超古代文明まで視野を広げていた故・斎藤守弘氏は、晩年に「縄文のビーナス」に着目し、古代「極孔神」信仰についての研究を重ねていた。遺稿をもとに、原始日本の精神文明を解き明かす。

目次

後編は、いよいよ縄文のビーナスの謎に迫りたい。斎藤説に基づいて、縄文のビーナスがなぜ作られ、どのように用いられたのか、その造型の意味するところは何かを、解釈していく。

本題に入る前に、縄文のビーナス像はどういうものか、どこが特殊なのかあらためて振り返っておこう。

縄文のビーナス像が発掘された棚畑遺跡は、八ヶ岳山麓の長野県茅野(ちの)市米沢埴原田(はいばらだ)にある。1986年(昭和61年)、この場所に工業団地が建設されることになり、緊急発掘調査を行ったところ、縄文時代中期から後期前半(約5000年前~4000年前)にかけての住居跡149か所が発見された。ただしその住居跡の大部分は縄文時代中期に属する。

集落の構造は、大きな円形広場を中央にし、その周りに環状または馬蹄状に住居群を配する、いわゆる環状集落が南北2か所に設けられている。そして縄文のビーナス像は1986年9月、南側にある環状集落の中央広場に掘られた500号土墳の西側の穴から、ほぼ完全な形で出土した。高さは27cm、重さ2.14kgである。

つまり縄文のビーナスは、集落の中心部で、土墳に埋葬された誰かの方を向くような形で横向きに穴に収められていたのだ。しかも、縄文時代の他の土偶の大部分が意図的に破壊されているのに対し、完全な状態で、埋葬でもするかのように丁寧に埋められていた。

斎藤守弘はこの土偶が「極孔神」を具象化したものであるという仮説や、この発掘の状況から、この500号土墳に埋葬された人物は、縄文ビーナスの祭祀を行う最高位の巫女であり、その死とともに、土偶も副葬品として副葬されたのではないかと推測する。

斎藤によれば棚畑の地は、縄文時代における「縄文神学」学習のひとつの中心地であり、最高位の巫女を中心に巫女候補生たちに「縄文神学」を教授する一種の教育の場があったのだという。

実際棚畑集落にある住居跡のひとつは、直径8~12メートルと、通常の住居の倍ほどもある大型竪穴住居であり、斎藤守弘はこの大型住居で、中心に置かれたビーナス像を見ながら、日本各地から集まった若い巫女候補生たちが車座になって「縄文神学」を学んでいたのではないかとする。

つまり大型住居はそのための教室で、生徒たちはまわりの竪穴住居に寄宿し、毎日の祭事を履修し、日常の雑事をこなしながら、一日何時間か教室に集まり、極孔神大祭司の巫女から、その神学理論やその祭祀法、実践法を学ぶのである。

この場所の存在はかなり遠方にも知られていたようで、教師と思われる土壙墓(どこうぼ、土中に竪穴を掘り、遺骸を布などで包んで直接埋める埋葬様式)からは、琉狛の飾り玉や翡翠のペンダントなど、遠方で産出しない物品も出土している。

縄文のビーナスについては、それが完全な形で出土した以外にも、いくつか他の土偶にない特徴がある。

まずは作成に用いられた粘土に細かい雲母片が練りこまれていること、焼成後表面がつるつるに磨き上げられていることである。このように雲母片入りの粘土が用いられていることは、他の土偶には見られないことであり、その結果肌が輝くように見えるが、それは土偶の神秘性を増す効果を狙ったものと思われる。

また表面が磨き上げられていることについて斎藤守弘は、脱皮という方法で若返るヘビの肌を表現しようとしたものではないかとも述べる。

造型上の特徴としては、腹部が大きく膨らんでいること、下半身が太く、安定した重心の低いフォルムで左足を一歩前に踏み出していること、目は左右とも約四五度吊り上がっていること、ヤッコ凧のように両腕を欠くことが挙げられる。こうした点に関し、斎藤守弘は次のように述べている。

腹部が膨らんでいるのは、「極孔神」が人間の誕生を司る女神であり、子宮こそは天の極孔神の聖なる領域に通じるという古代人の考えを表現したものだ。つまり、死者の魂の再生を願い、魂の待機する空間をシンボルとしたもので、オーストリア旧石器時代の石製土偶「ヴィレンドルフのビーナス」や「マルタのビーナス」などにも共通の考えである。

ヤッコ凧のように両腕を欠くのは奇妙に見えるが、このスタイルこそ北方ユーラシアを通る旧石器ビーナス像の伝統を引き継ぐ正統の造形法だという。腕は何かに働きかける力、活動、仕事を表す。その腕を欠くのは積極的な働きかけの拒否を意味する。つまり、人間への罰を下さない神、仏教でいえば、すべてを恕(ゆる)す大慈悲をシンボルとする。

では、左右の目が約四五度に吊り上がり、左足を踏み出しているのはなぜか。

斎藤守弘によれば神奈川県出土の縄文中期土偶の多くも、同様に吊り上がった目をしている。つまりこの特徴は縄文のビーナスだけでなく、同時代の他の土偶にも見られるのだ。それは、迫り来る敵に対する憤怒の念を表すものであり、左足を前に踏み出し、今にも歩き出しそうな姿勢をとっているのは、この敵を威圧し、押し返し退散させる姿勢を示すものだという。

その敵とは、縄文前期から始まる気候の寒冷化である。5700~4500年前、人々は年ごとに天候が悪化し、寒気が増し、雨が多く湿潤となり、周囲の植物生態がどんどん変わっていくので不安を募らせていた。

しかし長野方面にはまだ食料豊富な森林が健在であり、大勢の人間がこの地域に移住した。その証拠に、長野の縄文時代中期遺跡は前期の4倍に達し、空前の人口増加を示している。寒冷化という敵に対し怒りの目を吊り上げた土偶の神威により、加護されているとの信仰もあったのかもしれない。

棚畑の集落は、「縄文神学」の中心地として遠方からも学生が集まり、活況を呈したが、やがて時代は移り、住民たちは他の場所への移転を強いられる。実際、縄文時代後期の住居跡は、棚畑にはほとんど残っていない。

最終的に最後の巫女が縄文のビーナスとともに埋葬されると、同じ土偶は再び作られることはなかった。

斎藤守弘によればその理由は、女性の大祭司を凌ぐ男性の指導者が現れたからだという。激変する気象状況下で、予期しない災害に見舞われた村々を救済するには、男性の指導力、組織力が中心にならざるを得ない。その結果、その後の土偶の形式や意味も変化した。

しかしながら、住民は他へ移転しても、元の場所を忘れなかった。そこは天の神を奉祭する大祭司を葬った場所、そして数百年間、ずっと祭祀の対象だった神像「縄文のビーナス」を副葬した聖地だからである。人々はその聖地を子々孫々に残すべく大小の石を運び込み、複雑な配石遺構、すなわちモニュメントを造った。

その場所は伝承された縄文ビーナスの副葬地で、棚畑遺跡のほぼ中心付近。幅は約6メートル、長さ110メートルの面積に、大小の石が、無数に並べられていた。石は「天」を表す環状や、「天のヘビ」を表す長円状の配置にしたものが多く、とくに北側の一角には、人頭大から長さ1メートル以上もある巨石まで、数百個の石が直径約7メートル規模で並べられ、遺構の中で最も大きなブロックをなす。

では、「極孔神」を中心とした「縄文神学」とはどのようなものだったのだろう。今やその全容を知ることはできないが、斎藤守弘は、縄文のビーナス像頭部を取り巻く「縄文記号」から、その根本原則を推測している。

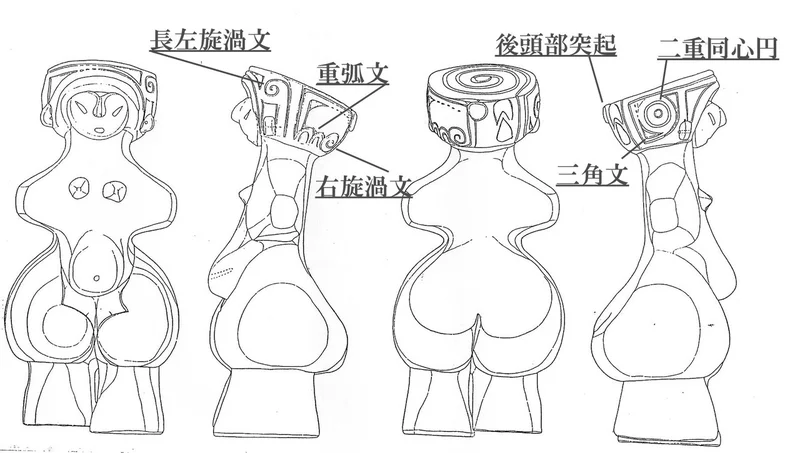

この土偶の頭部周辺には、頭頂の渦巻き文様や、翼あるヘビを描く一連の図形の他にも、いくつかの「縄文記号」が刻まれている。それらは左側頭部の長左旋渦文、その後方にある長右旋渦文、それと接する二つの重弧文、右側頭部の二重同心円と三つの三角文である。これらの記号を解釈するとどうなるだろう。

左側頭部の長左旋渦文は、「極孔神」シンボルを簡易化したもので、女性を意味する。その後ろの長右旋渦文は、男性表徴であり、月の神をシンボルする。これに接する二つの重弧文は、月の神を示す右渦模様とセットになり、月の三相、つまり新月、半月、満月を表す。後頭部の上の筒形突起は、「天のヘビ」(頭頂のトグロ状渦文)のもたげた頭部で、その胴体は下に垂れ、頚部を通って右側の垂線につながり、頭頂渦文の端に接続する。これにより、翼あるヘビを表す。

右側頭部には、二重同心円と三つの三角文があるが、二重同心円こそ、頭頂の極孔神と天のヘビの合一を、簡略化した図文であり、縄文人の他界観、いわば死後の世界のシンボルでもある。

しかし、その後ろ上方にある三角文の上からは点線が伸びているが、斎藤はこの点線は頭部左上方にある点線につながるものだとする。この左頭部の点線はその先の三角模様につながり、この三角から下に伸びた線は上述した月の三相を示す重弧文につながる。

この解釈が正しいとするとどうなるだろう。

斎藤守弘は、翼あるヘビによっていったん死後の世界に入った魂が点線のようにいったん姿を消すが、新月が三日月となり、満月となる月のように、ふたたびこの世に再生してくることを表しているとする。

右前頭部には大きな三角形があり、そこからやはり前額を横切るように点線が伸び、頭部左下の四辺形につながる。斎藤によれば、四辺形は男性の象徴である三角形と女性の象徴である逆三角形をあわせたものであり、男女の和合を表すものだ。

こうした解釈から斎藤は、女性「極孔神」と男性月神、つまり男女の和合と対等性、さらに死と再生こそが「縄文神学」の中心観念であると述べている。

ここまでで、故斎藤守弘の「極孔神」仮説と、「縄文のビーナス像」は極孔神を具象化したのではないかという説について、それらの概要を紹介してきた。斎藤が、極孔神信仰と日本最古の書物である『古事記』や『日本書紀』、いわゆる『記紀』の記述に関連を見出していることは、この連載の第2回でも触れた。さらに斎藤は、『記紀』における神代の記述は、実は縄文時代に実際に起きた事件をもとにしている、とも主張する。

たとえば『古事記』には、火遠理命(ほおりのみこと)の妻である豊玉姫(とよたまひめ)が出産の際、八尋(やひろ)の大鰐(おおわに)の姿になったとの記述がある。斎藤守弘はここにも極孔神信仰との関連を見る。

それは、『日本書紀』における同様の記述を根拠としている。『日本書紀』では、火遠理命は彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)と記され、豊玉姫はお産の際、竜に化身していたことになっている。

斎藤守弘によれば、竜は縄文三大至高神のひとつ、翼のある蛇の名残である(縄文三大至高神の残り二つは女性極孔神と男性月神)。そして豊玉姫が属する海人の一族では、縄文三大至高神の伝統が生きており、お産の際には極孔から魂を運んでくる翼のある蛇、つまり竜の模様のある衣装を身に着けたのではないかと推測している。

同様に斎藤守弘はその独自の見解に基づいて、天照大神が太陽神であるという、日本の常識とも言える考えにも疑問を呈しているのだ。その根拠はどこにあるのだろう。

冒頭で述べたように、斎藤守弘は『記紀』の記述は、縄文時代に実際に起きた事件を反映していると考える。そこで天照大神が太陽神であるためには、縄文時代にも太陽神信仰が存在しなければならないと想定した。しかし不思議なことに、縄文時代には太陽神信仰の形跡が見当たらないのだ。

たとえば古代エジプトでは、古代から太陽神についての記述が残っており、太陽を表す円盤を頭上に頂いた神の肖像が多く残されている。古代エジプトと異なり、文字のなかった縄文時代については、各地の遺跡から出土した遺物を調べるしかない。そこで斎藤守弘は 博物館や文化財センターで何千、何万にのぼる縄文土器などの遺物を観察した。しかし、明確に太陽神信仰を示す遺物を見つけることができなかったという。その代わりに見つかるのが、縄文のビーナスをはじめとする、極孔神信仰につながるものなのだ。

斎藤守弘の指摘を知り、筆者も可能な範囲で縄文時代の遺跡や遺物を調べてみた。すると斎藤の言う通り、明らかに太陽を示す遺物や、縄文人が太陽を神として崇拝していたという証拠は見つからなかった。

確かに岐阜県の金山巨石群や秋田県の大湯環状列石のように、太陽を観測するための装置を持つ遺跡は各地にある。しかしこれらは、夏至の日の太陽の位置など、生活に重要な季節の変わり目を知る暦のような存在である。太陽を神として崇拝していた証拠ではない。

斎藤守弘は、縄文時代には太陽神崇拝はなかったと結論する。とすると、天照大神は何だったのか。

さらに気になる事実が判明した。そもそも『古事記』には、天照大神のことを明確に太陽神とする記述がないのだ。

『古事記』によれば、天照大神は伊邪那岐(いざなぎ)命が黄泉(よみ)の国から逃げ帰り、日向(ひむか)の阿波岐(あはぎ)で禊(みそぎ)をしたときに、月讀(つくよみ)命や建速須佐之男(たけはやすさのお)命とともに生まれた。その後、伊邪那岐命は天照大神に高天原の支配を命じるのだが、その後で須佐之男命と宇氣比(うけひ)をし、さらに天岩屋戸に閉じこもる、いわゆる岩戸籠もりである。

ーーしかし、それらの記述を見ても、天照大神は高天原の支配者ではあっても太陽神とは一言も書かれていないのだ。

ただ天照大神が岩屋戸に籠もったために世界が闇に包まれたとの記述から、太陽神であるとの推定は可能である。

これに対し『日本書紀』の記述は異なる。

天照大神が生まれたのは、伊弉諾と伊弉冉(『日本書紀』における神名表記)が海、川、山、そして木の祖先である句句廼馳、さらに草の祖先である草野姫、別名野槌を産んだ後で、日の神を産もうとして大日孁貴(おほひるめのむち)を産んだことになっている。そこにはこうある。

次に海を生む。次に川を生む。次に山を生む。次に木の祖(おや)句句廼馳(くくのち)を生む。次に草(かや)の祖(おや)草野姫(かやのひめ)亦の名は野槌(のづち)を生む。既にして伊奘諾尊(いざなぎのみこと)・伊奘冉尊(いざなみのみこと)共に議(はか)りて曰く、「吾(あれ)已(すで)に大八洲國(おおやしまのくに)及び山川草木を生む。何ぞ天下(あめのした)の主(きみ)たる者を生まざらん」。 是に於て共に日の神を生む。大日孁貴(おほひるめのむち)と號(ごう)す。

日の神と明確に述べられたこの大日孁貴が、天照大御神の別名とされるのだが、『日本書紀』では本文に加え、様々な異説も同時に紹介している。この異説の中には『古事記』と同じく、黄泉の国から帰ってみそぎを行った際に三神が生まれたとするものもある。だが、このヴァージョンではやはり日の神とは述べていない。

ここで斎藤守弘が注目したのが「大日孁貴」という神名である。

斎藤は白川静の『字統』により、この名に用いられた四つの漢字の意味を読み解く。ただし「大」はその通り偉大さを示し、最後の「貴」は尊称だから、大日孁貴の本質は「日」と「孁」の二つの文字にある。

ここで、前編で触れた点を思い出していただきたい。『日本書紀』の漢字表記においては、同じ発音を持つ「日」の字と「靈」の字が置き換わることがあるのだ。そこで「大日孁貴」が実は「大霊孁貴」だったと解釈するとどうだろう。

『字統』によると、「靈」という字は「霊」のことである。そして「霊」の字は、「雨を請う請雨儀礼を示す字である」となっている。そして「孁」という字は「霊」と「女」とを合わせたもの、すなわち、請雨の儀礼を行う巫女である。

つまり大日孁貴は日の神、すなわち太陽神とされながら、その名は降雨を祈る偉大で貴い巫女という意味になるのだ。

斎藤守弘は、天照大神を祀る伊勢神宮を訪れたとき、内宮正面拝所に向かう石段に極孔神の象徴である盃状穴を発見したことから、大日孁貴こと天照大神は、極孔神に仕える巫女であったのではないか、と推定している。

では、天照大神が岩戸に籠もったために世の中が常闇(とこやみ)に包まれたという記述はどう解釈すればよいのだろう。

斎藤守弘はまず、大日孁貴の役割について推定する。

縄文時代の人々は、夜の間凶事を恐れて出歩かないのが風習であった。巫女としての大日靈貴の役割は、夜の間凶事が起こらないよう祈り続け、夜が明けると、村中にそのことを宣言することだったという。

これはあながち斎藤の単なる想像とばかりも言えない。実際、『随書』「倭國傳(わこくでん)」には、古代の天皇がこの大日孁貴と同じ夜の祈りを行っていたと思われる記述がある。

それは開皇20(600)年、第一回の遣隋使が随の高祖文帝に述べた言葉である。そこにはこうある。「倭王は天を以て兄となし、日を以て弟となす。天未だ明けざる時、出でて政を聴き跏趺(かふ)して坐し、日出ずれば、便ち理努を停め、いう我が弟に委ねんと」ーーと。

つまり日本の天皇は太陽の兄であり、夜が明ける前に座して勤めを行い、日の出とともにそれを止めるというのだ。この言葉をどう解釈したらよいのだろう。古代史を専門とする学者たちの間でも、これがどういう意味なのか定説はなく、謎の言葉とされているようだ。

斎藤守弘はこれを、大日孁貴が行っていた徹夜の祈りが、第一回遣隋使の時代にも天皇の役割として引き継がれていたのではないか、とする。大日孁貴が、夜通し祈りを捧げ、彼女が夜明けを公式に宣言することにより、人々は安心して一日の生業を始めたのと同様、天皇もまた、夜の祈りを行っていたというのだ。

そして天照大神が岩戸に閉じ籠もったため世界が闇に包まれたという記述は、大日孁貴が弟である須佐之男命の暴挙により怪我をし、神殿の中に数日閉じ籠もったことだ、と解釈する。すると集落の住民は朝が明けたという宣言を得られなくなり、公式には朝が来ない状態となった。斎藤はこれこそが、世界が闇に包まれたという記述の真の意味だとする。

以上、極孔神や縄文三大至高神をはじめとする一連の斎藤仮説について紹介してきた。斎藤守弘は2017年に物故してしまったが、極孔神仮説や、そこから派生した独特の斎藤史観については、神奈川歴史研究会での講演記録を中心とする遺稿が残されている。いつの日か、これらの遺稿が世間に公表されることを願いながら、とりあえず筆をおくこととしたい。

*2020年4月3日、5月5日の記事を再編集

*本稿を踏まえ、2022年に『極孔神(きょくこうしん)仮説で神話や遺跡の謎が解ける』がヒカルランドより刊行された。

*参考

斎藤守弘『神々の発見』講談社文庫

斎藤守弘『極孔神(きょくこうしん)仮説で神話や遺跡の謎が解ける』

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

関連記事

アカンバロ「怪物」土偶は古代信仰の遺物だ! 知られざるメキシコ呪術文明を追う/遠野そら

メキシコはグアナファト州郊外の街、アカンバロ。オーパーツ「恐竜土偶」の産出地として著名だが、 現地を訪れると、恐竜どころではない奇怪な遺物が大量に待ち受けていた……!

記事を読む

青森の古代宇宙人”シャコちゃん”と「青森EXPO」の謎を追う!/山下メロ・平成UMAみやげ

平成レトロの視点では、遮光器土偶は平成初期に重要なキャラだった!

記事を読む

『君たちはどう生きるか』のアオサギから古代エジプト神「ベンヌ」を読む! その正体は冥界への案内人だ!/羽仁礼

話題の映画『君たちはどう生きるか』に登場する重要キャラクターは、なぜアオサギだったのか? 背景にある深い意味と歴史について徹底考察!

記事を読む

大分・塚原「九十九塚伝説」は史実だった!? 鬼と神が織りなす神話現場を空撮取材/猿田彦TV

大分県由布市湯布院町塚原にまつわる伝説を40年ぶりに再検証! 現地調査で見えてきた古代九州の歴史、そして鬼と神様の正体とは――!?

記事を読む

おすすめ記事