見た目は美少女、中身はホンモノの異星人!漫画「宇宙人のかくしごと」

宇宙人な彼女とのハートフルラブコメ……ではない!

記事を読む

昭和の時代、こどもたちにトラウマ級の衝撃を与えた一枚の幽霊の絵があった。その一見らくがきのようなスケッチは、なぜ半世紀も語り継がれているのだろうか?

本稿のタイトルを読んで「誰だよ、大高博士って?」と首を傾げた人も多いだろうが、70年代っ子であれば「ああ、アレか……」とすぐにピンとくるはずだ。いや、このトピックはネット普及期から「懐かしトラウマ話」として僕ら世代の多くが何度も話題にしており、2010年前後にはちょっとしたブームになるほど盛りあがったので、若い世代にもすでにおなじみのネタなのかも知れない。

1972年、「少年少女講談社文庫」(通称「ふくろうの本」シリーズ)から『わたしは幽霊を見た』という本が刊行された。この本の口絵部分に「昭和27年、大高博士をおそったほんものの亡霊」と題された手記が紹介されている。「大高博士」とは青森在住の医師。昭和27年の夏、博士は友人と下北半島のむつ市へ赴き、海辺の病院で一泊した。その深夜、「さむいんです……。とても、さむいんです……」と言いながら彼のベッドに「亡霊」が入り込んできたのだそうだ。話はたったこれだけ、原稿用紙一枚ほどの文字量で完結するありきたりな怪談だ。問題は1ページをまるまる使って掲載されていた図版である。

「大高博士」は「亡霊」と遭遇した直後、その異様な姿を絵に描いて記録した。口絵にデカデカと掲載されているのは、そのときのスケッチだ。この生々しい筆致の絵が、僕ら当時の子どもらを心の底から震撼させたのだ。

本稿では該当ページを引用しているが、それを見てもおそらく多くの人が「こんな落書きみたいな絵がトラウマ?」と思うだろう。どう考えても絵心のなさそうな人が乱暴に描きなぐったようなヘタウマな画風に、思わず笑ってしまう人もいるかも知れない。

実のところ、今冷静に見返してみれば僕自身も「これのどこが怖かったんだっけ?」と子ども時代の自分の「怯え」が理解できない。理解できないのに、これを見ると今も心の奥底がザワつくのである。「うわ、イヤだっ!」という子ども時代の自分の声が聞こえてくるような気がする。当時の「怯え」、初めて見たときの衝撃が心のどこかに残っているらしい。

僕ら世代がこの絵におそらく死ぬまで癒えない心のキズをつけられたというのはまったく大げさな話ではないし、僕の個人的な感受性の問題でもなく、同世代の「共通体験」なのだ。そうでなければ、あれだけ多くの人々が繰り返しこの絵について語るはずもないだろう。

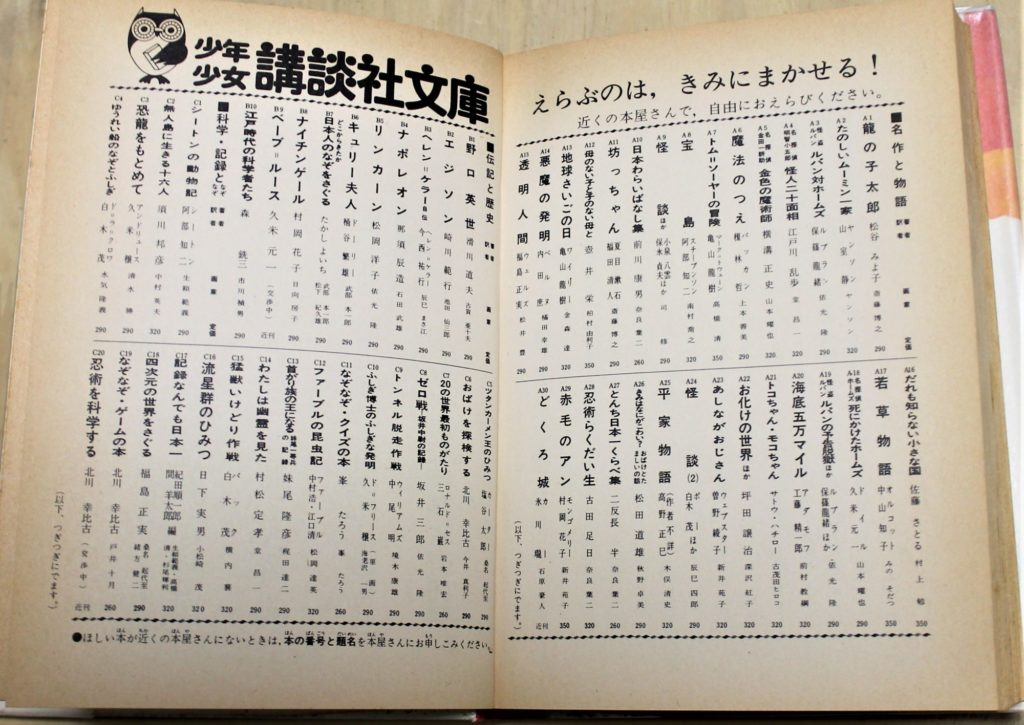

この絵の犠牲者(?)がことのほか多いのは、「ふくろうの本」の特性も影響している。名作文学、偉人の伝記、科学読み物などで構成されるこのシリーズは、図版中心の小学館「入門百科」や学研「ジュニアチャンピオンコース」などよりもさらに教育書的傾向が強く、学校図書館・学級文庫の蔵書の定番だった。つまり、70年代の小学生の誰もが、たとえオカルトネタが苦手な子どもでも「ついうっかり見ちゃう」ものだったのだ。当時の子どもたちにとって「大高博士の亡霊」は、先生や親も勧める「良書」に密かに紛れ込んでいた最凶の「トラウマ製造機」だったのである。

「ふくろうの本」には『わたしは幽霊を見た』のほかにも、多数のトラウマ本が紛れ込んでいた。実際に起こった「怪事件」を題材に、SF作家・福島正実が「四次元」について科学的に考察する『四次元の世界をさぐる』、ド・ラ・クロワが歴史的な「海洋奇譚」を紹介していく『幽霊船のなぞとふしぎ』、古今東西の名作怪談文学を集めたアンソロジーで、なんとラヴクラフトまでをも子ども向けに訳出して紹介した『怪談1・2』など、他のオカルト児童書にはないハードな内容の作品が多かった。

僕は小学校低学年から中学年にかけて「ふくろうの本」にさんざんお世話になったが、ある意味では「読書の愉しみ」を最初に教えられたのがこのシリーズだったような気もする。オカルト系ノンフィクション以外にも、ウェルズの『透明人間』や『宇宙戦争』、小松左京が子ども向けに書いたSF短編集『宇宙人のしゅくだい』などにも衝撃を受けた。「良書」と「悪書」(?)が絶妙にブレンドされたラインナップこそが、「ふくろうの本」ならではの魅力だったと思う。

ところで、今では口絵の「大高博士の亡霊」のことばかりが話題になる『わたしは幽霊を見た』だが、肝心の本編の方はどうなのか? 本書の著者は村松定孝。小泉八雲研究で知られる国文学者だ。『わたしは幽霊を見た』は彼や彼に近しい人が体験した「怪異」をまとめたものなのだが、まさに「正統派」と呼びたくなる古典的な「怪談」は今読むと非常に味わい深い。多くがある種の人情話、教訓話のような内容になっていて、「実話怪談」としては非常に地味だが、読後に思わずシミジミとしてしまうような余韻が残る。

70年代まではこの種の「抒情的怪談」とでもいうべき読み物が学年誌などによく掲載されていたが、徐々に駆逐されていった。ここにあるのはサブカル化される以前の「怪談」、いわば「中岡俊哉以前」の「児童向け怪談」の典型だ。すでに80年代には失われてしまった児童読みものにおける「怪談語りの良識」(?)といった感じが今ではとても懐かしい。

また、「ふくろうの本」はどのタイトルも挿絵が素晴らしいのだが、本書も例外ではない。『木枯らし紋次郎』をはじめとして、多くの新聞・週刊誌連載小説の挿絵を描き、特に時代物の挿絵に定評があった画家・堂昌一を起用している。トラウマになるような衝撃的挿絵は本編には皆無だが、情感に満ちた作品の数々はとにかく巧みで、彼が得意としていた和服姿の女性の描写の艶めかしさは驚かされる。あらためて昭和の挿絵画家たちの凄みを思い知らされるし、当時の児童書はつくづく贅沢だったんだなぁと思う。

さて、話はまた「大高博士」に戻るが、この大高興氏は、おもしろいことに(と言っていいのかどうかわからないが)『わたしは幽霊を見た』に掲載された恐怖体験によって、その後の人生が多かれ少なかれ変わってしまったようだ。

先述したように彼は青森の医師であり、当然ながら科学的思考を叩き込まれた合理主義者だった。超常現象や霊魂の存在については否定する立場だったのだが、あの「亡霊遭遇事件」によって完全に「転向」してしまったらしい。医師を続けながら「心霊研究」にも没頭するようになり、青森の出版社から数冊の「心霊研究本」を出している。僕は彼の著作をすべて読んでいるわけではないので全体像はよくわからないが、当時のオカルトブームに便乗した「心霊本」というような浮ついたものとはほど遠く、彼は独自の研究によって「霊魂の存在の証明」を行おうとしていたように思われる。

1974年に刊行された『津軽霊界下界』という本では、『わたしは幽霊を見た』の事件が詳細に語りなおされている。その上で、彼はあの「亡霊」の正体は戦死者だったのではないかと推察している。大高氏が一泊した病院は、むつ市が空襲を受けた際、多くの死傷者を収容していた。このあたりに「亡霊」出没の要因があったのではないかと彼は考えていたようだ。

その後、「大高博士の亡霊」の話はさらに展開する。70年代の水曜夜、日テレは『東芝ファミリーホール特ダネ登場!?』というクイズバラエティを放映していた。この番組で『わたしは幽霊を見た』の口絵と、大高氏の体験談が紹介されたのだそうだ(同時期、ほかの番組でもこのネタが取りあげられていたらしい)。

僕はこの番組をちょくちょく見ていたはずなのが、大高氏に関連する回があったことはまったく知らなかった。ただ、オカルト系の話題をときおり扱っていたのは覚えている。さもありなん、この番組を構成していたのは新倉イワオ氏、『あなたの知らない世界』の生みの親である。

この番組放映後、なんと「あの絵に描かれていた亡霊は私の夫です」という女性から連絡があったという。彼女によると、彼女の夫は海軍に所属しており、青森空襲によって戦死、遺体は津軽海峡に流されてしまったのだそうだ。大高氏はその女性と直接会っており、彼女の夫の写真も見せてもらっている。確かにあの口絵の亡霊とそっくりだったそうだ(個人的には「あの絵にそっくりな人」をイメージできないのだが……)。この顛末は地元のテレビ局によって番組にもまとめられたらしい。

「大高博士の亡霊」をめぐるあれこれの真偽についてはもちろん本人にしかわからないし、いくつかのメディアが介在しているので、残されている数種の記述も互いに少々矛盾していたり、若干眉唾な部分もあるにはあるのだが、僕が大高氏と彼の体験談に大いに好感(?)を持ってしまうのは、「たった一度の心霊体験によって、その後の生き方が変わってしまった」というあたりである。

医師をしながら「心霊研究」に没入していったということについても、いろいろな邪推は可能だろうが、やはり相応のリスクはあっただろう。それでも「あちら側」へ突っ走ったのであれば、そこに彼の確信というか、「真実」が確かにあったのだとしか僕には思えない。

70年代のオカルトブームのときも、「怪談ブーム」の昨今も、無数の語り手によって大量の「実話怪談」が語られ、あっという間に消費されて忘却の彼方へと消え去っていくわけだが、本来、「たった一度の心霊体験」には個人の世界観を崩壊させるだけの破壊力があるのだと思う。見てしまったら、もう見る前には戻れない。そんなものだと思うし、そんなものであってほしいとも思う。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

見た目は美少女、中身はホンモノの異星人!漫画「宇宙人のかくしごと」

宇宙人な彼女とのハートフルラブコメ……ではない!

記事を読む

入門百科『世界ミステリーゾーン』と「楽しいオカルト」への郷愁/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は懐かしの名著・小学館入門百科シリーズ『世界ミステリーゾーン』を振り返って……そこには”楽しい

記事を読む

悪夢、因縁、霊能力。先読み不能のホラーコミック/界賀邑里『たまわりの月』

320ページの大ボリューム!

記事を読む

天草四郎を導いた神人もりすけさんとは? 森宗意軒の超超人ぶり/松原タニシ超人化計画・天草編2

天草四郎を追って訪ねた天草の地。ところが現地にいってみると、天草四郎に勝るとも劣らないすごい「超人」がいたことが判明して……!

記事を読む

おすすめ記事