70年代末の最恐都市伝説「口裂け女」の惨劇と喜劇/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は「口裂け女」を振り返ると……そこに、「おじさん」の顔もヒョッコリしてしまった!

記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は懐かしの名著・小学館入門百科シリーズ『世界ミステリーゾーン』を振り返って……そこには”楽しいオカルト”が花咲いていた。

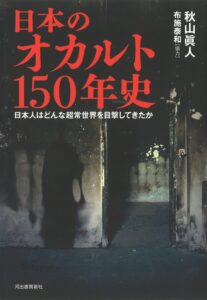

2020年の2月、オカルト界の重鎮、秋山眞人氏が『日本のオカルト150年史』(河出書房新社)を刊行した。明治・大正期から現時点までの日本におけるオカルト的事象を網羅したクロニクル。国内オカルト史を事典的にまとめた類書は数々あるが、それらと一線を画すのが全体から感じられる「熱量」だ。昭和オカルトの現場に当事者として関わってきた氏ならではのストレートな想いが伝わる一冊だった。

本書のなかで秋山氏は何度も何度も「本来、オカルトは楽しいのだ、おもしろいのだ」と繰り返している。「本来……」というのはつまり、現在のメインメディアにおけるオカルトをめぐる状況に対して、決定的な違和感を覚えているということなのだろう。

いわゆる「娯楽」としてのオカルト的コンテンツは90年代に激しいバッシングを受け、メインメディアから、また特に子ども文化から完全に締め出されてしまった。各種メディアに蔓延したオカルトへの病的なまでのアレルギー症状は多少軽減されたものの、現在にいたっても依然として当時の影響下にある。

メインメディアがときおり思い出したように提供する、バラエティ番組として加工した及び腰のオカルト特番にも、サブカル領域に潜航し、「好きもの」だけを対象にした閉じたコミュニティ内部で共有される「オタク知識」化したコンテンツにも、子ども時代の僕らが耽溺した「あの頃」の自由奔放(?)なオカルトはない。その「感じ」を今も奇跡的に提供できている場は、冗談でもお世辞でもなく、唯一「ムー」だけになってしまっていると思う。

『日本のオカルト150年史』は、日本におけるオカルト的事象を時系列で把握できるだけでなく、現在のオカルトをめぐる状況が「どうしてこうなってしまったのか?」ということをも改めて理解できる一冊だ。だからこそ僕ら世代は、秋山氏が「こうなる前」にあった希望を表現する言葉として繰り返す「オカルトは楽しい、面白い」という単純なフレーズに、なにやら強烈な懐かしさを感じてしまう。忘れかけていた子ども時代の感覚を思い出すのである。

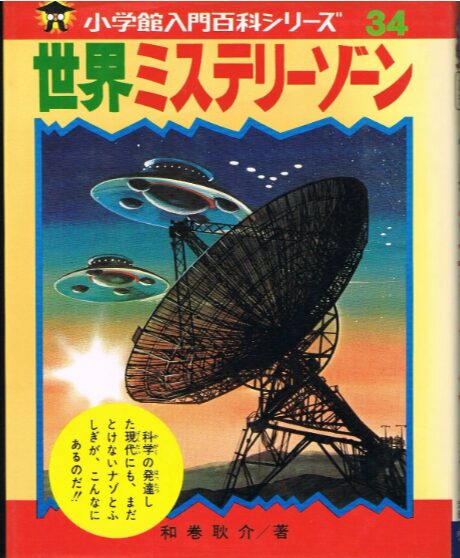

僕らは70年代初頭の爆発的なオカルトブームの「直撃世代」である。オカルトがアンダーグラウンドでもサブカルチャーでもなく、老若男女を魅了する「大衆娯楽」だったころに小学生時代を過ごした。当時は小学校の図書館や学級文庫にも、大量のオカルト児童書が蔵書されていた。バイブルのように読み継がれる「名著」も多く、そういう本はいつも「貸し出し中」でなかなか手に取れない。なかでも、当時の子どもたちをオカルトの世界に導く入門書として代表的だったのが、小学館入門百科シリーズの『世界ミステリーゾーン』(和巻耿介・著/1973年)だ。あの独特の表紙のレイアウトが、今も脳裏に焼き付いている元・子どもも多いだろう。

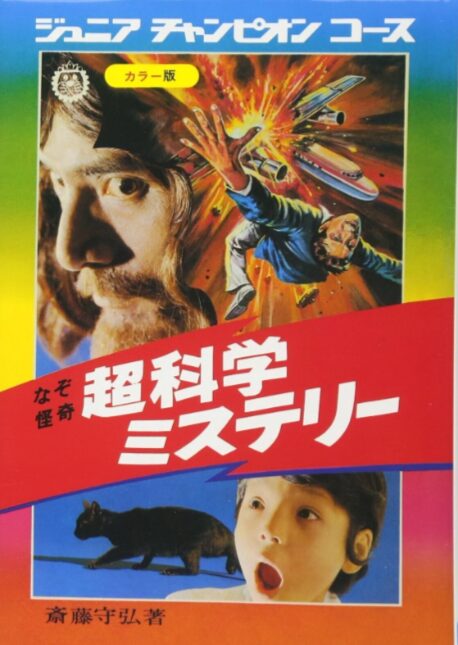

ちなみに、同書と並んで子どもたちの人気を集めていたのが、学研のジュニアチャンピオンコースの一冊だった『なぞ怪奇 超科学ミステリー』(斎藤守弘・著/1974年)。多くのオカルト児童書の名著を手掛けた前衛科学評論家・斎藤守弘の文章にも血沸き肉躍るが、柳柊二、山本耀也らの力感にあふれたトラウマ級の挿絵がとにかく素晴らしい。佐藤有文氏が手掛けた同シリーズ姉妹編の『怪奇ミステリー』も、多くの子どもたちを震撼させた傑作だった。

小学館の入門百科シリーズと学研のジュニアチャンピオンコースは、70年代オカルト少年少女の「基本図書」シリーズでありながら、教育現場にもかなり好意的に受け入れられていた。いや、一部の先生やPTAは顔をしかめていたのかも知れないが、この2シリーズは誇張でもなんでもなく、当時の全小学校の学校図書館に必ず蔵書されていたはずだ。思えば幸福な時代である。

『世界ミステリーゾーン』は、タイトル通り「世界のふしぎ」を網羅的に紹介する本である。70年代は同種の本が大量に刊行されたが、そのさきがけとなった一冊だった。しかも、後発の本のどれもが本書のネタを使いまわすしかないほど、的確に事象を網羅している。今見てもネタのセレクトと編集のセンスは素晴らしいと思う。

各種UMA、UFO、超能力、超古代文明など、欠かせない大ネタはもちろん、地球空洞説の変遷や巨人族、食人族、モスマン、エンジェルヘアーやテクタイトなどなど、あの時点の他の児童書ではなかなかお目にかかれなかったネタも満載していた。「詰め込みすぎだろ!」というほどにネタが多岐にわたっているので、もちろん個々のトピックへの掘り下げは浅いのだが、無数の「ふしぎ」の概要だけが次から次へと飛び出してくる構成がスリリングだ。

さらに特筆すべきは、ナポレオンの死の謎を題材にした「ふたりのナポレオン」という絵物語。これを手掛けているのが、なんとかの日野日出志先生なのである。すでに問題作『蔵六の奇病』を発表して怪奇マンガの世界を邁進しはじめているころだと思うが、ここではまったくグロ描写のない温和な挿絵を描いている。「日野先生に描かせるならもっと強烈なネタがいっぱいあっただろうに」と首を傾げてしまうが、これはこれで味わい深い。

小3のころ、僕はあちこちのページがバラバラになるほど『世界ミステリーゾーン』を繰り返し読んだが、読むたびに変な快感を覚えた。当時はよくわからなかったが、今思えば、それはたぶん一種の解放感だったのだろう。「世界は広い。まだまだ僕らにわからない不思議なことや人跡未踏の地がたくさんあるんだ……」という実感と、それによってなんだか自分の心がスーッとどこまでも広がっていくような感覚。ひとことでいえば「自由」だ。この本によって、僕は退屈な日常やちょっとした悩みなどから、しばらくの間は救われていたのだと思う。

「世界は不思議と冒険に満ちている」と子どもたちに語りかけてくれる「楽しいオカルト」は、90年代以降、すっかり影をひそめてしまった。

目に見えるこの世界には「向こう側」がある……かも知れないという想いは、太古の時代から人間の好奇心と想像力の源泉だ。オカルトに好意的であろうと、嫌悪感を抱いていようと、この原初的ロマンチシズムに文明・文化の成り立ちの一因があるのはごく単純な事実である。そこに目隠しをしようとするのは、ある意味では病的で不自然なことだろう。

今後、カルチャーにおけるオカルト的コンテンツの進む方向の指針として、僕は「子ども」というものがひとつのキーワードになると思っている。

この息苦しい現実だけがすべてだと信じ込む不自由な現実認識を、どこまでも拡張してくれる「楽しいオカルト」。「未知」に対する希望のようなもの。オカルト的好奇心には、本来、人を鼓舞するパワーがあったはずだ。秋山氏の『日本オカルト150年史』には、そうしたものの復権への願いが込められていると思う。

(2021年1月14日記事を再編集)

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

70年代末の最恐都市伝説「口裂け女」の惨劇と喜劇/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は「口裂け女」を振り返ると……そこに、「おじさん」の顔もヒョッコリしてしまった!

記事を読む

思いきり笑って免疫力も運気もアップ! 「笑いヨガ」体験取材/魂活巡業

「笑いヨガ」は、インド人医師マダン・カタリア氏によって1995年に体系化された笑いのエクササイズ。1年足らずで全インドに広がり、今や世界120か国に実践者がいる。心を晴れやかにし、NKキラー細胞を活性

記事を読む

FFのバトル曲から鬼、そしてドッペルゲンガーまで音楽に! 「植松伸夫の con TIKI SHOW 2024」リポート

ゲーム音楽などで知られる巨匠・植松伸夫氏のバンドのライブには、妖怪や怪奇現象もやってくる!? 噂のライブをレポート!

記事を読む

UFOインプラント事件やビッグフットの足跡を科学者が徹底調査! 注目番組『THE 未科学ワールド』放送

世界の「未科学現象」を本物の科学者が徹底調査する超常現象バラエティ『THE 未科学ワールド 』が放送される。その内容とは?

記事を読む

おすすめ記事