ミステリーの宝庫、石川県羽咋市を音声ガイドで周遊! ムーが全面解説する「能登・羽咋の旅」サポートアプリ誕生

日本各地のミステリースポットを再発見する「日本不思議再興計画」を進めるムーが、「ムー旅・ミステリーツーリズム」と銘打ち、能登・羽咋(はくい)の旅をプロデュース! 観光支援を強力に推し進めます!!

記事を読む

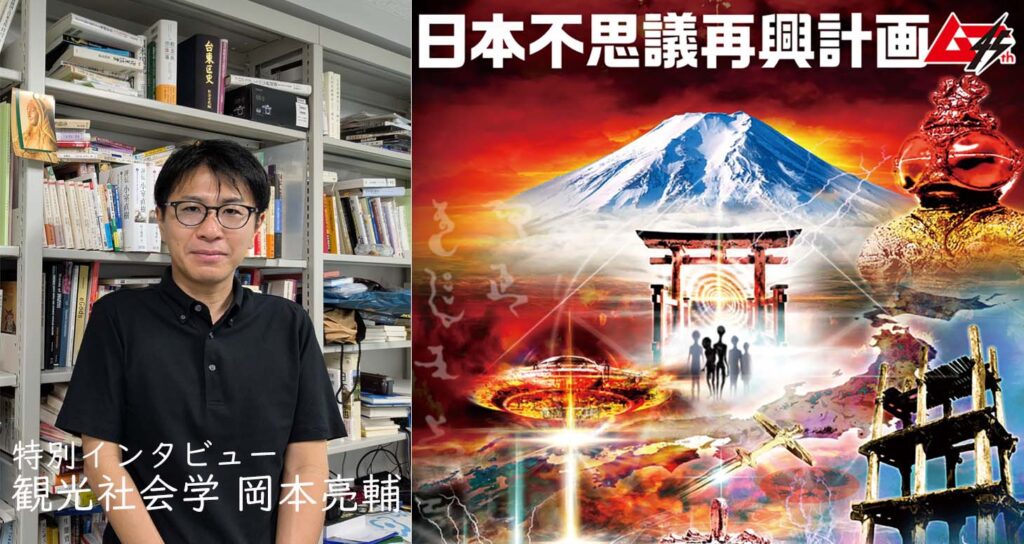

日本各地をムー的なミステリー視点で盛り上げる「日本不思議再興計画」。ミステリースポットを観光地として盛り上げるには……? 観光社会学の有識者に、課題と可能性についてインタビュー。

――「ムー」は「日本不思議再興計画」として、各地と協力して不思議なスポットを発見、再発見していくプロジェクトを掲げています。聖地巡礼を研究している岡本亮輔先生に、観光社会学の視点で「オカルト・ミステリー観光」の課題や可能性についてお伺いすべく、お時間いただきました。

岡本亮輔(以下、岡本) ありがとうございます。観光の本質って、「何もない」と思える場所や風景に、何かを感じ取ろうとすることにあると思います。何の変哲もない風景や静かな空間に、「何かある」と感じてしまう。それは、私たちの感受性が働いているからです。

たとえば、高い山を見て「美しい」「神々しい」と思うとき、それは生まれつきの本能だけではなく、宗教や文学、絵画といった文化のフィルターを通して感じているんです。「なぜ私たちは、そこに意味を見いだすのか?」という問いを追いかけるのが、観光学の面白さなんですよ。

観光学のアプローチは、大きく文系と理系に分かれているといえます。自然環境や地形を対象にしたエコツーリズムやグリーンツーリズム、文化財保存や街づくりなどが、まさに理系の王道。NHKの『ブラタモリ』もその好例ですね。

一方、私がやっている観光社会学は文系側。土地に物語がどう重ねられ、どう発信されているか。そして、それに人々はどう反応するのか。そのやりとりを観察しています。つまり、「場所×ストーリー×観光客」の三角形ですね。

――岡本先生が監修の「聖地の解剖図鑑」(エクスナレッジ)でも、聖地とは「特別な物語が共有される場所」とあります。信仰や歴史やアニメなどコンテンツが共有される場所という定義ですね。

岡本 そうですね、たとえば北海道で面白い事例は、炭鉱から石炭を運んでいた線路が残っていて、とんでもない長さなんです。そこをどういう風に観光に活用するか、というテーマがあります。土地の歴史を踏まえたインフラにどんな物語を作り込んで、見せるか。

たしかに、廃線や廃墟といった遺構はマニアには人気がありますが、それだけでは観光資源としては成立しづらい。つまり、地域にお金が落ちにくいので、持続性がないんですよね。大事なのは、その風景にどんな物語を重ねるかです。意味が加わることで、ただの空間が「語りかけてくる風景」に変わっていくんです。

――その土地から発信されるものと、それを受信する文脈で成立します。今年になって、広島県庄原市に「ヒバゴン出現地点」の看板が立てられました。2025年で「出現55周年」で現地が観光テーマとして盛り上げているんです。UMAマニアが現地に行っても駅前の商業施設にフォトスポットがいくつかあるほか、何もない山ですから、ストーリーが目に見えるものができてよかったと思います。

――福島県飯野町の「UFOふるさと館」とか、青森県新郷村の「キリスト伝承館」とか、形のない「物語」を発信する場所も大事ですね。

岡本 資料館や記念館のようなハコモノは、やっぱり観光の起点になりますし、情報の発信力も高めます。「また無駄なハコモノか」と批判されることもありますけど(苦笑)、実際には拠点があるかないかは重要です。

――「ムー」で地方の企画にかかわる際にも、こういった拠点となる施設があるとないとでは取り組み方の幅が変わってくることを実感します。

岡本 そうなんです。どんなに面白い情報があっても、それを受け止める現地の器がないと、観光にはならないんですよ。ガイドマップにも載らない、住所もないしカーナビでも出てこない。それではマニアしか来られません。一般の旅行者に届くには、やっぱり拠点が要るんです。

――メディアの視点でも、取材や現地情報の問い合わせ先がわかりやすいです。さらにいえば、施設があることで現地の代表者、取材窓口が決まりますね。

岡本 やっぱり最後は人なんですよね。地元に元気な担当者がいると、現場が動き出します。眠っていた施設でも、熱意ある人が現れれば再起動できる。結局、ハコモノを生かすのは「誰がやるか」にかかってるんです。

――1989年の「ふるさと創生事業」は、地元の知恵やアイデアが試されるという面もありました。福島市飯野町の「UFOふれあい館」は市の予算で作られたもので、「なぜここでUFO?」という珍スポットのような施設だったんですけど、30年目にして町おこしテーマの拠点として再活性化しました。

岡本 あの時代は、お金も勢いもあったからこそ成立した多様性ですよね。今の感覚では、巨大仏をドーンと建てるなんて、なかなかできない(笑)。でもその代わり、今は日本全体がサブカル寄りになっていて、普通の温泉旅行だけじゃ物足りない。ご当地ならではの変わった体験や物語が求められているんです。そういう意味で、「地球の歩き方 ムー」シリーズのヒットは必然だし、すごい!

――ありがとうございます。「地球の歩き方 ムー」が14万部、「地球の歩き方 ムーJAPAN」が6万部というヒットに、ムー編集部としても驚いています。「地球の歩き方」シリーズの強さや制作クオリティの高さにムー的なスポット情報を組み合わせたら、月刊ムーの平均よりずっと多い部数になりました。

岡本 パリに行くより、近所の異界を巡るほうが面白い。そんな時代が来てるのかもしれませんね(笑)。

――不思議やミステリーをテーマにした観光資源のサポートをしていくのが「日本不思議再興計画」なんですが、ムーとして重視しているのが「再興」なんです。もともとそこに埋もれているもの、眠っているものがある、という前提です。現地と一緒に再発見する形でないと、当事者性がなくて盛り上がりにくいし、仮に盛り上がっても継続性がないんですから。

岡本 メディアがふらっと来てイベントやって帰っていくだけだと、その場限りですね。あと、ムー的な……ミステリーとか不思議といえばいいですけど、オカルトとか怪奇になると、怪しくて警戒する人もいると思います。そういった際にも、現地の方の迎え入れ、企画への理解がないとうまくいきません。やはりここでも「元気な担当者」です。

――「日本不思議再興計画」は、現地、現場ありきの企画です。心霊スポットなどネガティブなイメージの情報を観光地にするのは難しいというか、ムーの取材対象としては興味深くても現地の方が嫌がるような紹介、集客は仕掛けるべきではないですから。

岡本 北海道ですと、たとえば三毛別のヒグマ事件。郷土資料館で展示もありますし、吉村昭さんの『羆嵐』や木村盛武さんの『慟哭の谷』はとても面白くて、根強い人気があります。ただ、内容の重さもあって、一般向けの観光やエンタメにするのは難しいですよね。

――一方で、近年は災害や事故、戦争の現場を巡る「ダークツーリズム」も知られるようになってはいますが……。

岡本 ダークツーリズムとかタナツーリズムといった言葉は、まだ学術的には定着途上ですが、悲しみを伝えるために、悲劇を繰り返さないために、命の大切さを……という、学びや教訓をテーマにする観光は今後も増えていくと思います。

――1960年代の「秘境ブーム」のように、都市部からの一方的な目線でご当地ミステリーを語る、触るのは現在だと違和感、ズレが生じますね。

岡本 かつてのような「秘境」、人類未踏の地というのは少なくなっていますよね。離島でもどこでも、ネットやYouTubeに情報がありますから、行くとなっても「情報の確認作業」になってしまう。

そんな情報化の時代にあって新鮮なのが、角幡唯介さんが実践しているような「昔の旅行記を手がかりに、同じルートをたどる旅」です。社会学のフィールドワークを冒険に昇華させたようなアプローチで、とても面白い試みだと思います。

――なるほど、情報とか知識があることで、体験の意味、深みは変わります。現代の旅はすでに「知ってはいるけど行ったことはない」体験なんですね。

岡本 そういう意味で、「ムー的な不思議」と観光の相性はとても良いんです。たとえば支笏湖に行くとしましょう。そこに「シッシー」というUMAがいると知っていたなら、ただの湖面がまったく違って見えてくる。何かが潜んでいるかもしれないという期待が、風景に新たな意味を与えてくれるんです。場所と自分が結びつく感覚ですね。

――青森県の新郷村にあるキリストの墓も、初めて聞いた人には意味がわからないかもしれません。実際、毎年「キリスト祭り」が開かれ、神職が祝詞をあげ、伝統舞踊が奉納されます。説明なしにその話だけ聞けば「?」となるでしょう。でも実際に現地を訪ねてみると、村にとっては由緒ある大切な行事であることが伝わってきます。近隣自治体の代表や国会議員がずらりと来賓席に並んでいたのが、その象徴でした。

岡本 何十年も続いてきた祭りになると、現役世代にも「自分たちの代で終わらせてはいけない」という責任感が芽生えます。ここまで定着していれば、簡単にはやめられない。それだけ「強いコンテンツ」になっているということですね。

――アニメ作品などのモデルとされる場所に行く意味での「聖地巡礼」も定番の旅行のスタイルになっています。

岡本 アニメの舞台を訪ねる聖地巡礼は、いまや定番の旅行スタイルになっています。でも20年前には、まだ「コンテンツツーリズム」という言葉は知られていませんでした。作品の舞台になっていても、地元の人たちはそのことを知らず、突然見知らぬファンが押し寄せて写真を撮っていく。そんな光景に戸惑うこともあったはずです。

その点、秩父を舞台にしたアニメ「あの花」(あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。/2011年)は地元とちゃんと提携して、駅にもポスターがあって、という仕掛けで成功例となりました。今や作品側が地元とコミュニケーションをとって、なんなら自治体側が作品を誘致するところまで来ている。地元のお店でコラボ商品を作る、マネタイズもできるというやり方も知られてきました。

ただし、アニメのサイクルは早く、すぐに新作が登場します。話題が定着する前にブームが過ぎ去ることもあり、持続的な観光資源として定着させるには工夫が必要です。

――そのときの熱量で盛り上がっても、地元の観光資源として定着させるまでが難しいです。「ムー」がUFOイベントに呼ばれたらもちろん全力で参加しますけど、編集部をそこに置いておくわけにはいかないし……また来年も、というお話のためには、やはり地元の元気な人とか、ハコモノがないと維持しにくい。……と、序盤の話に立ち戻ってしまいますが。

岡本 イベントがどれだけ盛り上がっても、宿泊や食事、観光施設、土産物など、地域に経済効果をもたらす仕組みがなければ、継続するのは難しいんです。それに、交通インフラや案内表示といった物理的なアクセスが整っていないと、そもそも観光客は来られません。結局、コンテンツツーリズムであっても、必要とされる条件は普通の観光地と変わらないんですよね。

――「日本不思議再興計画」としても、不思議のほかに普通の観光地としての要素がそろわないといけないという……。

岡本 ムー的な観光では、とくに地元から不思議な物語を発信する人の存在が重要です。新郷村にしても、キリストの墓はまだ施設がありますが、大石神ピラミッドになると一気に情報がなくて、なかなかたどり着けない。そして到着しても「ピラミッドなのかこれは?」となるじゃないですか。地元の人は神社として認識していたりするし。キリストの墓から車で 15 分ほどの距離ですから、たとえば祭りの午後にバスで案内して、現地で「これはピラミッドなんですよ」としっかり解説をする。さらに周辺の食事処も組み込んでパッケージツアー化すれば、観光としての完成度も上がるし、地域への経済的な還元にもつながるかもしれません。

――獣人ヒバゴンで町おこしをがんばっている広島県の西城町も、広島駅から芸備線で2時間以上かかるんですよ。そうなるともう電車内からコンテンツにして「ヒバゴントレイン」として演出したほうがいいんじゃないかと思います。

岡本 電車内にヒバゴンのぬいぐるみがいたり、到着するとラッピングタクシーが待っていたり。そういう仕掛けがあるだけで、「旅に来たぞ!」というワクワク感が一気に高まりますよね。

――UFOやミステリーで町おこしをするにも、結局は交通や宿泊のインフラ、観光拠点となるハコモノ、現地にお金が落ちるグルメとお土産が必要だ、ということになります。生々しい経済の話で、ミステリーとかロマンとかでなく、まずそこなのかと。

岡本 確かに(笑)。いまは、面白いコンテンツがあるだけでは人は動かない時代です。以前なら、マニアックな場所に行って特別な体験をするという冒険のような旅が価値を持っていましたが、YouTubeやSNSで情報が出そろってしまった今では、その価値も薄れつつあります。となると、同じ情報を共有する仲間たちと一緒に現地へ行き、「これってあの話だよね」と語り合いながら体験する。そういう「仲間内のマスツーリズム」こそが、いまの観光のかたちなんじゃないかと思います。

――普通では気づけない不思議な物語があれば、普通の観光インフラから異なる景色が見えるし、特別な体験ができる。その物語の発見や発信はメディアとしての「ムー」の役割と実感しました。

岡本 そうだと思います。整備された観光インフラを持ちながらも活用しきれていない地域がたくさんあります。そこに眠っている「不思議」を再発見できれば、その土地はふたたび輝きを取り戻すかもしれません。再興のきっかけは、案外身近にあるのかもしれませんね。

――ありがとうございます。「日本不思議再興計画」を各地の方々と協力して、進めます!

webムー編集部

関連記事

ミステリーの宝庫、石川県羽咋市を音声ガイドで周遊! ムーが全面解説する「能登・羽咋の旅」サポートアプリ誕生

日本各地のミステリースポットを再発見する「日本不思議再興計画」を進めるムーが、「ムー旅・ミステリーツーリズム」と銘打ち、能登・羽咋(はくい)の旅をプロデュース! 観光支援を強力に推し進めます!!

記事を読む

石垣島にUFOが続々飛来! 移住者と宇宙のエイリアン・マインドが共鳴するUFOスポットレポート

沖縄県八重山諸島、石垣島。その北部の久宇良集落には、未確認飛行物体を呼ぶ「UFOおじさん」がいる。 住人の多くがUFOを目撃している久宇良には毎夜、なにが飛来しているというのか?

記事を読む

「つちのこ神社」に祀られるご神体は…? 岐阜県東白川村に潜む怪蛇つちへんびの謎

毎年の「つちのこ捜索」が話題になる東白川村。当地にある「つちのこ神社」には、まさに怪蛇が眠っているという……。

記事を読む

元祖スープカレー「マジックスパイス」オーナーのUFO体験と「ゆらぎ」/石原まこちん・ムーさんぽ

都市伝説ウォッチャーの漫画家・石原まこちんがムー的スポットや人物を探訪するルポ漫画。今回はオーナー自身がUFOにアブダクションされた経験のある「マジックスパイス」へ……。 (2020年1月31日記事を

記事を読む

おすすめ記事