「心霊写真」という新たなる恐怖の発見と衝撃/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回は「心霊写真」を回想。今見ればなんてこともない写真が、ページに触れるのも憚られるものに見え

記事を読む

文=初見健一

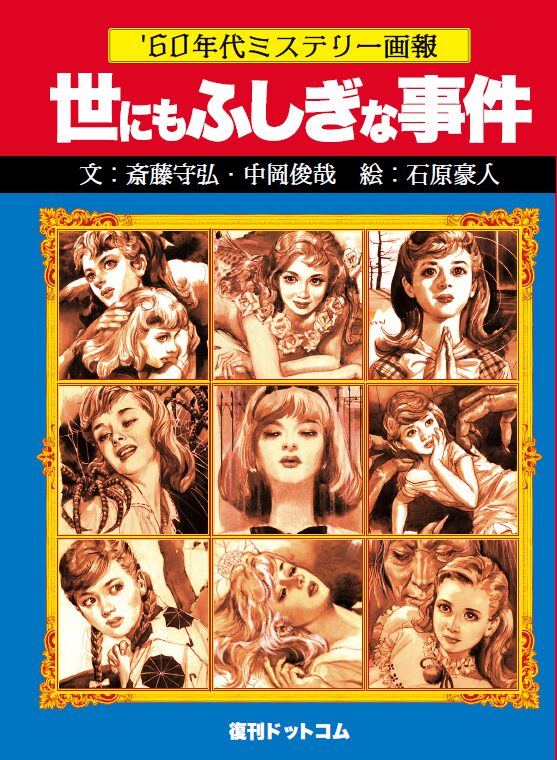

昭和こどもオカルトを牽引した中岡俊哉、斎藤守弘、石原豪人が手掛けた幻の連載が蘇る。少女雑誌は昭和怪奇のリーダーだったのだ。

目次

この連載でやたらと引き合いに出される「怪奇系児童書」界の大家といえば、まずは僕ら世代には説明不要な「昭和こどもオカルト」の指導者・中岡俊哉、四次元現象や世界中の怪事件を科学的に解明(?)する「前衛科学評論家」・斎藤守弘、そして幼児だった僕をオカルトの沼へ叩き落とした「怪奇とエロス」の絵師・石原豪人のお三方である。

僕は本連載でほぼ毎回のように彼らの名前を出しているような気がするが、この度、これら三巨匠の「共作」ともいえるトンデモない本が復刊ドットコムより刊行されてしまった……。

『60年代ミステリー画報 世にもふしぎな事件』。

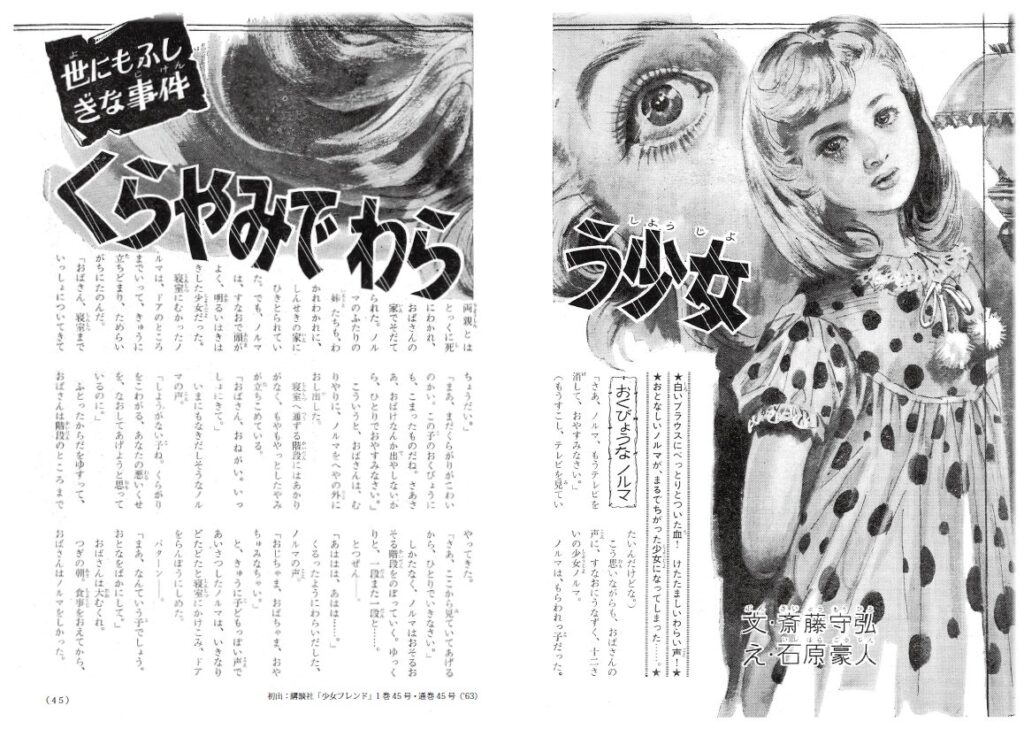

創刊間もない『少女フレンド』に1963年から65年まで、全82回にわたって連載された記事を一冊にまとめたものだ。国内外の多種多様な「ふしぎな事件」を紹介・検証するという内容で(検証はあんまりしてないけど)、連載の前半期は斎藤守弘が担当、64年からの後半を中岡俊哉が引き継いでいる。そしてもちろん、全編にわたっての挿絵は我らが豪人御大が手がけるという、僕ら世代には超贅沢な垂涎・感涙必至の珠玉の一冊なのである。

復刊ドットコムといえば、これまでも数々の「怪奇系児童書」の「名著」を復刊させていることで知られるが、本書は過去の書籍の復刊ではない。現在まで一度も単行本化されていない連載記事が初めて書籍として編纂されたのだ。つまり、リアルタイムで当時の『少女フレンド』を読んでいない多くの人にとって、初めて目にすることになる貴重な記事ばかりで構成されているのである。

A5版、360ページ超の大ボリューム、価格も5500円となかなかのものだが、当時の『少女フレンド』の独特なレイアウトをまるごとスキャンし、細やかなデジタル補正を施して忠実に再現。あの時代の「空気」がそのまま封じ込められている。60~70年代の児童雑誌は、印刷の劣化や「裏写り」などが多くて非常に扱いづらい状態になっているケースが多い。それらを細部まで修正する手間や各種権利関係をクリアする労力を考えれば、この価格は「お買い得」と言わざるを得まい(別に僕は版元からお金をもらって宣伝しているわけではない!)。

今回と次回は、この『世にもふしぎな事件』という「奇跡の一冊」を、僕なりの視点で紹介してみたい。我々世代にとっては、こんな本が記事の初出から60余年を経た2025年に刊行されてしまったということ自体が、まったく予想だにしていなかった「ふしぎな事件」なのである。

毎度毎度、「中岡、斎藤、豪人先生……」とウワゴトのように繰り返す原稿ばかりを書いている僕だが、恥を忍んで白状すれば、60年代の『少女フレンド』にこんな夢のような記事が連載されていたことなどまったく知らなかった。自分が生まれる前のこととはいえ、一応は昭和レトロ絡みのトピックについては少女文化についてもリサーチしてきた身としては万死に値する失態である。

70年代オカルトブームにおいて、特に「心霊」などに類する事柄については、常に女子がシーンをリードしてきた……ということはあちこちに書いてきた。男子に比べて女子たちがアドバンテージを持っていたのは、「恐怖マンガ」ブームを巻き起こしただけでなく(「恐怖マンガ」というジャンル自体が少女マンガのサブジャンルとして創始された)、怪奇読み物(少女小説がホラー方向へシフトしたもの)や巻頭オカルト特集(怪談・占い・おまじない・魔術など)といったものを掲載する伝統が60年代からあった「少女マンガ誌」という強力なメディアが存在したからである。

僕ら男子はこうした女子文化を後追いで取り込んでいった。『少年マガジン』名物、巻頭の「大図解」のオカルト化なども、60年代の「少女マンガ誌」の特集の影響を多大に受けていたのだと思う。

後に社会問題化する「コックリさん」を最初に子ども文化に流布させたのも、「よく当たる恋占い」のような形で紹介した「少女マンガ誌」の記事だったといわれるが、60~70年代の「少女マンガ誌」は、旬のオカルトネタをいち早く取り入れる鋭敏さにおいて、同時代の男児メディアを圧倒していたのだろう。

こうした「恐怖」の供給において、「少女マンガ誌」のなかでも突出していたのが『少女フレンド』だ。「恐怖マンガ」の歴史は貸本少女雑誌であった『虹』に掲載された楳図かずおの『口が耳までさける時』(「へび女」モノの第一作)からはじまったといわれるが、その楳図が66年、大手メジャー誌である『少女フレンド』に連載を開始する。

これによって彼の名前、そして「恐怖マンガ」という新たなジャンルの存在が全国的に認知されるようになった。その後は「たまみちゃん」でおなじみの『呪いの館』(『赤んぼ少女』)から、あまりの悍ましさで大人たちまでをも戦慄させた『洗礼』あたりまで、僕ら世代の男子も身をもって体感した時代が続くことになる。男の子たちが『少女マンガ』を求めて本屋に来るようになった!」と出版関係者が目を丸くしている……というお話は、当時の業界紙などでも盛んに語られていた。

『世にもふしぎな事件』に集められているのは、「恐怖マンガ」がブーム化する数年前、本格的なオカルトブーム到来の約10年前の連載記事だ。

児童書の世界にモロな「怪奇系児童書」が続々と刊行されるようになる以前は、「世界の謎」「世界の不思議な話」といった古今東西の「怪現象」「怪事件」を紹介する本が学習読み物・科学読み物のシリーズ内に徐々に増えはじめた……という話は本連載でも何度か書いたが、そうした子ども文化におけるオカルトブーム大爆発の「予兆」のような時代感を追体験できるのが、本書の大きな魅力だ。また、マンガ雑誌がまだマンガ一辺倒ではなく、さまざまな記事で構成されていた時代の絵物語や読み物の独特のノリをリアルに味わえるのも楽しい。

少女雑誌だからということもあるのだろうが、『世にもふしぎな事件』の各記事はエグい恐怖表現、惨酷描写に類するものはかなり抑えられており、実話ベースの「怪事件」を淡々と紹介していくスタイルだ。怪奇感満点のハードなエピソードもあるが、ちょっとほっこりする話や、じんわりと感動するようなストーリー、また一種のモラルテイルとなっている逸話も多い。こうしたプレ・オカルトブーム期ならではのタッチは、僕ら世代の元・男児にとっても非常に郷愁を誘うものだ。小学館『入門百科』や学研『ジュニア・チャンピオンコース』などの代表的な「怪奇系児童書」とは別に、こうしたソフトで穏当な(?)文章中心の「半オカルト本」みたいなものは70年代にも大量に刊行されており、学校図書館の蔵書の定番だった。

さらに懐かしいのは、斎藤・中岡両氏がそれぞれにセレクトしているネタである。個々の記事に関しては次回で詳しく語るつもりだが、両氏が何度も自著で扱っているおなじみのお話、僕ら世代には定番のフランク・エドワーズなど「怪事件」収集家たちの本には必ず出ていたお話、さらには当時よく児童書で見かけたものの、今となっては誰からも回顧されず、すっかり忘れ去られてしまったお話などが散見され、なんともノスタルジックな気分になってしまう。

斎藤守弘が担当する前半は、彼のほかの著作同様、さまざまな資料にあたってピックアップした「怪事件」が「実話性」を強調しながら臨場感あふれる筆致で再現されている。おなじみのお話も多いのだが、子どもの頃にさんざん読んだエピソードでも、こうした形で再読するとあらためて引き込まれてしまう。「謎の検証」的な解説が妙に投げやりで強引なのも、いつもの斎藤流。もはや一種の「名人芸」だ。この種の本はそれなりに読んできたはずだが、まったく知らなかった事例も多数収録されていて興味深い。

一方、中岡俊哉担当の後半では、基本的には前半のコンセプトを踏襲しているものの、より個人的な「心霊体験」に類するものが増えていく。中岡氏の著作は他の「怪事件」本とは一味違い、独自の調査で収集したエピソードを掲載するものが多いが、「これ、本当に実話ベースなのかなぁ?」と思ってしまう部分も含め、いかにも中岡らしさに満ちた記事が満載だ。おもしろいのは、連載後半にいくしたがって、ちょっとセンチメンタルな「少女小説」風のストーリーが多くなっていくこと。お花やちょうちょ、首飾りなどのアクセサリーをテーマにしたお話や王女様のお話、さらには「バレリーナ」が登場するお話などが多く収録され、「昭和女子」の「憧れ」の方向性を示している。こうした逸話は中岡氏のほかの著作ではあまり読んだことのないタッチで、当時の少女向けメディアならではの傾向が垣間見えておもしろい。

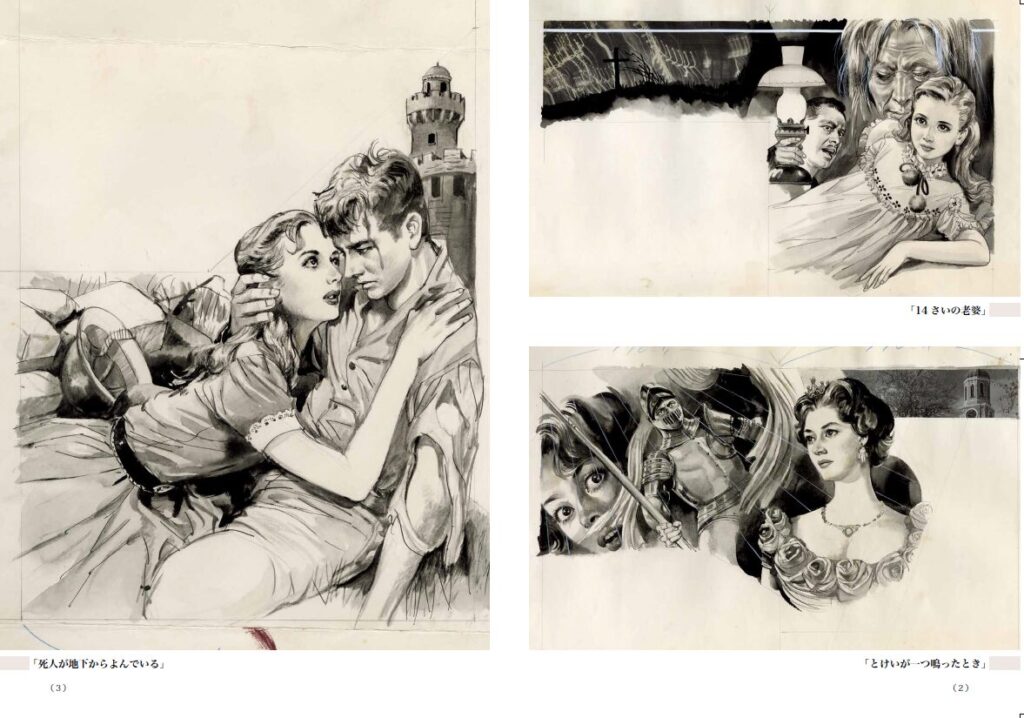

そして言うまでもなく、僕らが思わず目を見張ってしまうのは、石原豪人渾身の挿絵の数々である。いや、彼が少年誌に掲載した伝説的なトラウマ作品などを期待すると、おそらく肩透かしを喰うだろう。

ここに掲載されている豪人作品は、惨酷・ショック描写はほぼ皆無、彼ならではの過剰なケレン味も怪しさも禍々しさも抑制され、あたりまえだがインモラルなエロティシズムも完全に封印されている。あくまで少女向け読み物にふさわしい優美なイラストばかりではあるのだが、しかし、それでも「豪人ぽさ」としか言いようのない唯一無二の個性がどの絵にもみなぎっている。挿絵としてサラリと視線を走らせることができない、「ひっかかり」のあるイラストばかりなのだ。

ほとんどの挿絵は少女・女性を描いたもので、それこそ伝統的な「少女雑誌」のいわゆる「スタイル画」を踏襲したような構図も多い。だが、女児向け雑誌の挿絵に対してこんなことを言うのはちょっとどうかと思うし、彼お得意の「エロティシズム」は「封印されている」と書いたばかりなのだが、どのイラストもなにやら妙に生々しく、なにかヒリヒリするような雰囲気があり、どこか異様にエロティックなのだ。扇情的な内容のものなどいっさいないにも関わらず、どの絵もあの「豪人的エロス」に満ち満ちているのである(「お前が変態だからだ」と言われそうだが、いや、これはそういう話ではない!)。

なにを描いても見る者に「見てはいけないものを見た」ような気にさせてしまう彼のマジックのなせるわざ……としか言いようがない。

さて、次回は本書で扱われている「ふしぎな事件」の各エピソードに具体的に触れながら、この本の味わいどころ、そして70年代オカルトブーム以前の「オカルト読み物」の魅力をより深く検証していきたい。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

「心霊写真」という新たなる恐怖の発見と衝撃/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回は「心霊写真」を回想。今見ればなんてこともない写真が、ページに触れるのも憚られるものに見え

記事を読む

入門百科『世界ミステリーゾーン』と「楽しいオカルト」への郷愁/昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 今回は懐かしの名著・小学館入門百科シリーズ『世界ミステリーゾーン』を振り返って……そこには”楽しい

記事を読む

大作映画『ノストラダムスの大予言』の記憶/昭和こどもオカルト回顧録

あの「ノストラダムスの大予言」が映画にもなっていたことをご存じだろうか? 1999年7の月に向けた終末ブームの中、文部省推薦で世に送り出された超大作は、いかにして制作され、そして封印されたのか……。

記事を読む

世田谷文学館に「富江」増殖…! ホラー漫画の鬼才初の大規模個展「伊藤潤二展 誘惑」が開催中

「富江」「うずまき」などを世に送り出すホラー漫画家・伊藤潤二の原画に魅入られる!

記事を読む

おすすめ記事