山梨県韮崎の「お腰掛」はミシャグジ信仰の現場か? 4本柱の祭祀施設の謎/山梨奇譚

4本柱をつないだ謎の祭祀施設「お腰掛」。山梨県韮崎の周辺にしかない特異な社は、諏訪のミシャグジにもつながる古代信仰の現場だった!

記事を読む

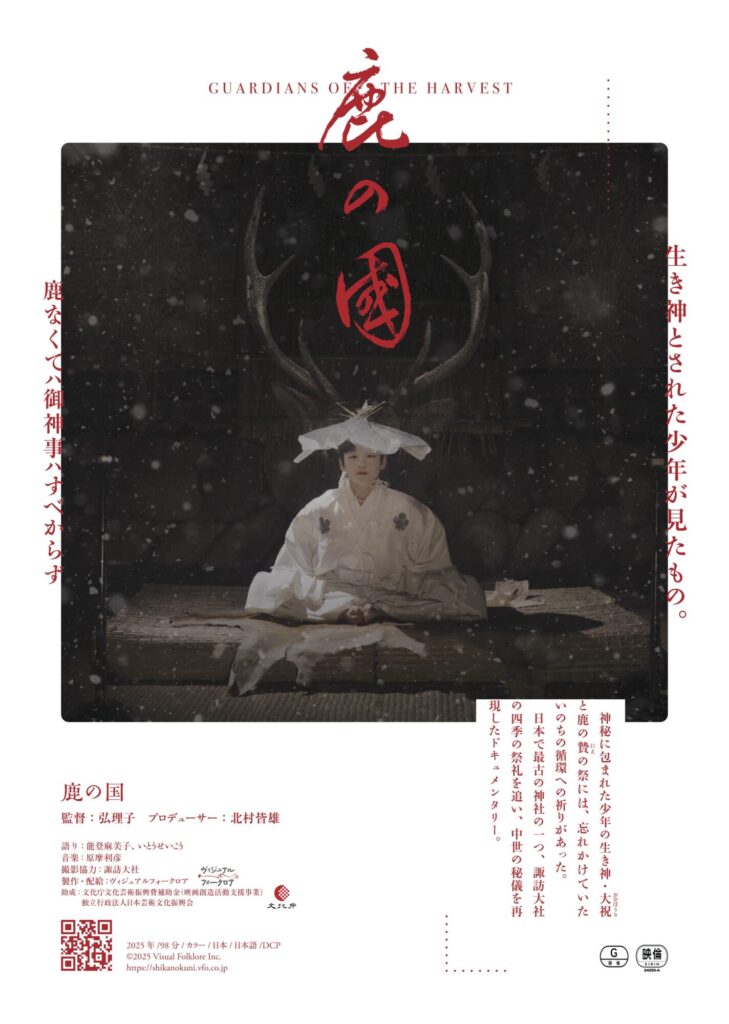

古の大社の神事を記録したドキュメンタリー映画が話題を呼んでいる。ヒットの要因は、再現された幻の神事、謎めく古代信仰、そして「映画館」ならではの特徴にあった?

目次

いま、巷でひそかな話題を集めている映画がある。長野県の諏訪大社でおこなわれるさまざまな神事や、諏訪に暮らす人々の四季折々の日常を記録したドキュメンタリー映画『鹿の国』だ。

東京と長野の計3館での上映からスタートした本作は、公開1ヶ月をまたずに上映館を30館(予定含む)にまで拡大し、北海道から沖縄まで全国規模の展開になっている。単館上映系の、しかも神社、祭祀という必ずしもメジャーとはいえないテーマのドキュメンタリーとしては怒涛のペースといっていいだろう。いったい、何がそこまで多くの人を惹きつけているのか? 撮影された映像が貴重なものであることなど要因はさまざまあるだろうが、「ムー」的な観点から考察すると、そこには大きくふたつのキーワードが浮かび上がってくる。

ひとつは「暗闇の神事」、そしてもうひとつが「ミシャグジ」だ。

あらためて紹介すると、『鹿の国』は諏訪大社でおこなわれる神事、そして諏訪に暮らす人たちの「神とともにある」ともいえる日々の生活が記録された貴重なドキュメンタリー映画だ。

諏訪大社は全国に1万社以上もあるという諏訪社の総本社で、御柱祭(おんばしらさい)や神前に鹿の首を供える御頭祭(おんとうさい)など、他の神社にはみられない独特な神事を現在まで伝えていることでも知られる。

いっぽうで、諏訪大社にはその長い歴史のなかで、途絶え、失われてしまった神事も存在する。この映画では、そうした失われた神事のなかでも特に重要だったと考えられる「御室神事(みむろしんじ)」の再現が試みられているのだ。もっとも、神事そのものは神社でなければおこなえないので、正確には神事で奉納された民俗芸能の再現ということになるが、この再現シーンが非常に話題を呼んでいるのだ。

その詳細はぜひ映画で確認してほしいが、御室神事について現在解明されている範囲のことを簡単にまとめると、この神事は冬場、縄文遺跡のような竪穴(たてあな)式の半地下建築「御室」をつくり、そこに諏訪信仰の頂点であった現人神・大祝(おおほうり)をはじめとする25人以上もの人々が籠って3ヶ月にもわたりおこなわれたものだ。

神事では諏訪湖のほうからやってくる蛇の神とされるソソウ神と、天から降ろすミシャグジというふたつの神が招かれ、交感する。その結果として、ソソウ神は諏訪の地の一年の豊穣を約束する巨大な蛇へと姿を変える、と考えられた。

ソソウ神は非常に謎めいた存在で、蛇神だろうという以外はほとんどのことがわかっていない。ソソウという名前の意味さえもはや不明で、どんな字を書けばいいのかもわからないので「ソソウ」とカナで表記されるというくらいに謎だらけの神なのだ。

そして、もうひとつのミシャグジもまた、同じくらいに謎だらけの神だ。

御左口神、御社宮神などと表記もさまざまで、ソソウ神同様こちらも名前の本来の意味すら忘れられいまだに解明されていない。民俗学者の柳田國男は『石神問答』のなかで石神(しゃくじん)とミシャグジの類似性について言及しているが、これも定説とまでは至っていない。そもそも、ミシャグジは「神」と呼ぶ存在なのかどうかというレベルで議論があるのだ。確実なのは、もはやなんだかわからないほどとにかく古い信仰だということだ。

しかし同時に、ミシャグジは今でも諏訪地域で広く信仰される存在でもある。いわば、「現代まで信仰され続ける謎の古代神」なのだ。

諏訪では今でも「謎の古代神」ミシャグジがリアルな信仰対象として存在している。諏訪大社では毎年、一年間の神事を担当する御頭郷(おんとうごう)という集落が決められるのだが、御頭郷となった地区では「御社宮司降祭(みしゃぐじおろしさい)」という神事が執り行われるのだ。

ざっくりといえば、これは御頭郷にミシャグジを降ろし、一年の間その地に鎮まってもらうための神事だ。ミシャグジは神社などに定住している“神”ではなく、求めるごとに天から招き降ろされる。そして降ろしたミシャグジは、場所、人、あるいはモノなど何かに「つける」ことで定着し、その力を発動させると考えられている。

地上に降りたミシャグジは、「境締め」という神事をおこなうことによって御頭郷の結界的な作用を発する。天から降ろしたミシャグジを笹につけて地区の境まで運び、そこに立てることで地区の清浄が保たれる、と考えられるのだ。聖火リレーで火をトーチからトーチへと移すように、ミシャグジは笹を媒介としてさまざまな場所、モノにつけられていく。まるで神話の世界をそのまま残したようなマツリが、諏訪では日常に深く根付いているのである。

「御室神事」でもミシャグジが降ろされていたことを考えれば、ミシャグジ信仰ははるか古代までさかのぼることがわかる。

さらにいえば、ソソウ神が一晩で豊穣の大蛇となるのも、ミシャグジの力によるものなのだ。ミシャグジは、ついたものに働きかけ作用する「なにかを促す力」がその本質だと考えられている。このミシャグジの「促す力」をうけて、小さな蛇だったソソウ神が大蛇へと変化を遂げるのだ。

諏訪信仰を研究する人たちのあいだでは、この「何かを促す力」というミシャグジにとてもよく似たものがあると指摘されている。それは諏訪をはるか離れたメラネシア諸島で信仰される精霊「マナ」だ。

マナは、メラネシア諸島で広く信じられている超常的な存在。「精霊」ともいわれるが、それ自体では具体的なかたちを持たないエネルギーのようなものであるとされる。

メラネシアでは、命を発動させるのも、モノに何らかの強い力を付与するのもマナだと信じられる。つまりマナは「何かを促すエネルギー」なのだ。

しかも、マナも基本的にはどこか特定の場所に定まるものではなく、ついたり、離れたりするもので、さらに求めるときには基本的には天から降ろすという。ここまで類似点が多いと、マナはミシャグジそのものなのではないか……とも考えたくなってくる。

ミシャグジ、マナとは、かつて人類が普遍的に感じとっていた、自然界に偏在する原初的な何らかのエネルギーだと考えることもできるだろう。それはいわば、人格化された「神」があらわれる以前の、人智を超えたエネルギーのようなものへの畏怖、畏敬であるともいえるのではないか。

じつは、御室神事でミシャグジがつけられたのはソソウ神だけではない。

神事には大祝のほか、その代理である6人の神使(オコウさまと呼ばれる)と、集落から選ばれた神主役である14人の村代神主(むらしろこうぬし)が参加した。特にハードな役割を担ったのが神使で、彼らはまだ少年と呼ばれるような年齢の男児から選ばれ、1ヶ月ちかい厳粛な精進潔斎ののち、3ヶ月もの間完全に御室に籠りきりで神事を続けることを求められた。その「籠り」は、一度御室に入ったら神事を終えて外に出るまでは一筋の日光も浴びてはならないというほどの徹底ぶりだったとされる。

そんな神使と村代神主の全員、つまり大祝を除くすべての御室神事参加者にミシャグジがつけられたのだ。ソソウ神が大蛇となったように、彼らもミシャグジの「促すエネルギー」の影響をうけて神事に望むことで、なんらかの作用を与えられていたのだろう。

もちろん映画ではミシャグジおろしはおこなわれていない。しかし『鹿の国』の弘理子監督は、映画で神事の再現に臨んだ演者たちから、まるでミシャグジに突き動かされているような力を感じたという。

じつは今回映画で御室神事の参加者を演じた人の多くは、諏訪の郷土史や信仰史を調査する地元研究会のメンバーだった。諏訪はもともと郷土研究の文化が非常に強く根付いている土地で、映画でもさまざまなかたちでそうした在野研究者が協力しているのだが、監督は、ある意味割に合わないような労力をかけて地元を研究し、地域に貢献するそのバイタリティに、ミシャグジに突き動かされているとしか思えないようなエネルギーを感じるというのだ。

さらにいえば、映画で「御室」の舞台として使われたのは、これも地元の茅野市にあった、穴倉とよばれる伝統的な農業用倉庫だった。再現場所も諏訪、演者も諏訪。いわば600年ぶりに「プロパー」によって復活された諏訪の神事に、ミシャグジも自然と影響を与えてしまっていたのではないか……。

ここで少しイメージしてみてほしい。御室神事は半地下の建物で、日光を浴びることも許されないというほどの暗闇でおこなわれた。このシチュエーションにとてもよく似た場所が、どこか思い浮かばないだろうか。

映画館だ!

たとえばこんなことは考えられないだろうか。映画館で、巨大なスクリーンに神事の再現が映し出される。その瞬間、閉ざされた映画館は擬似的な「御室」の一部になっている。つまり、スクーンに映った神事芸能をみている側も、その瞬間擬似的な神事の参加者になっているのだ、と!

もし神事再現にミシャグジが影響を与えていたとするなら、映画館で「神事の参加者」となった鑑賞者もまた同じく影響を受けることになる。そして、まるで何かに促され、突き動かれるように、無性にこの映画を勧めずにはいられなくなる。映画『鹿の国』は次から次へとレコメンドされ、公開館は拡大していくーー。

検証のしようもないはなしだが、しかし、かくいうこの記事のをまとめている筆者自身も、映画を観てから、無性に誰かに勧めずにはいられない衝動に駆られているのだ。

もしもこの記事の読者のなかに、『鹿の国』を観にいかなきゃという気持ちになってくれた人がいるとするならば、画面を通じて何らかの「促す力」があなたのもとにも伝播したということなのかもしれない。

なぜ『鹿の国』はヒットしているのか。そこにミシャグジの影響はあるのか、ないのか。ぜひ自身の目で確かめてみてほしい。

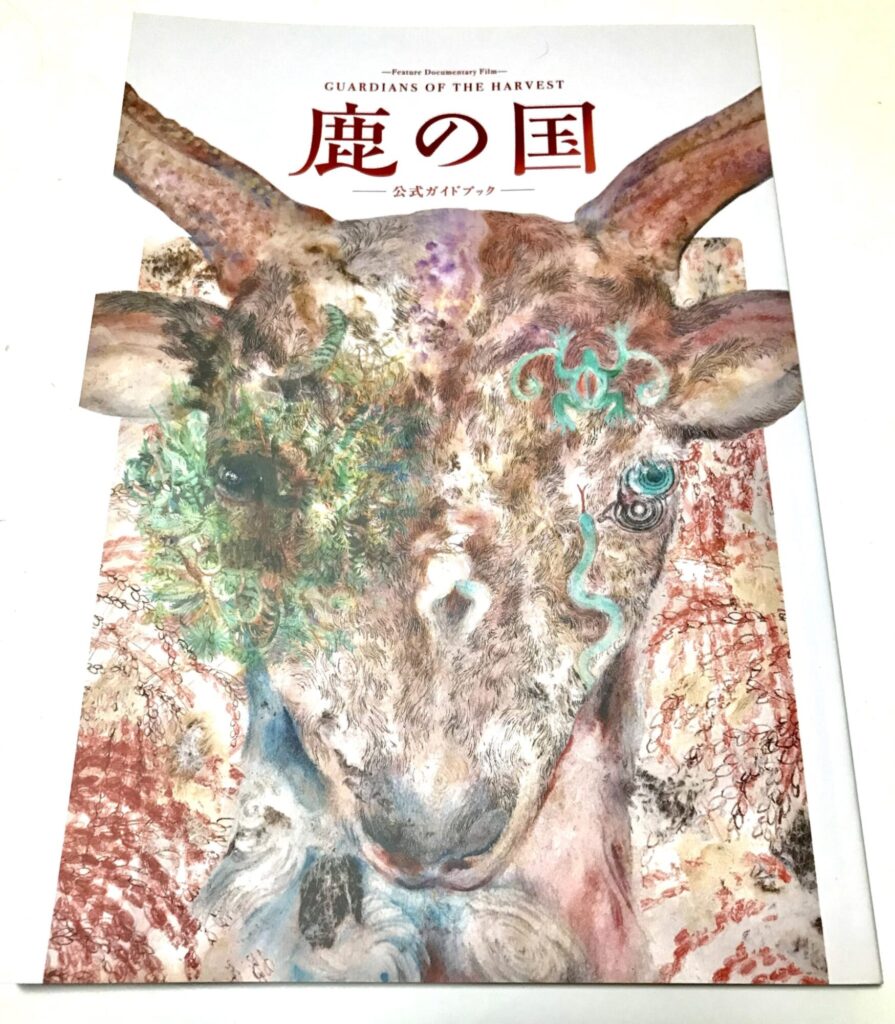

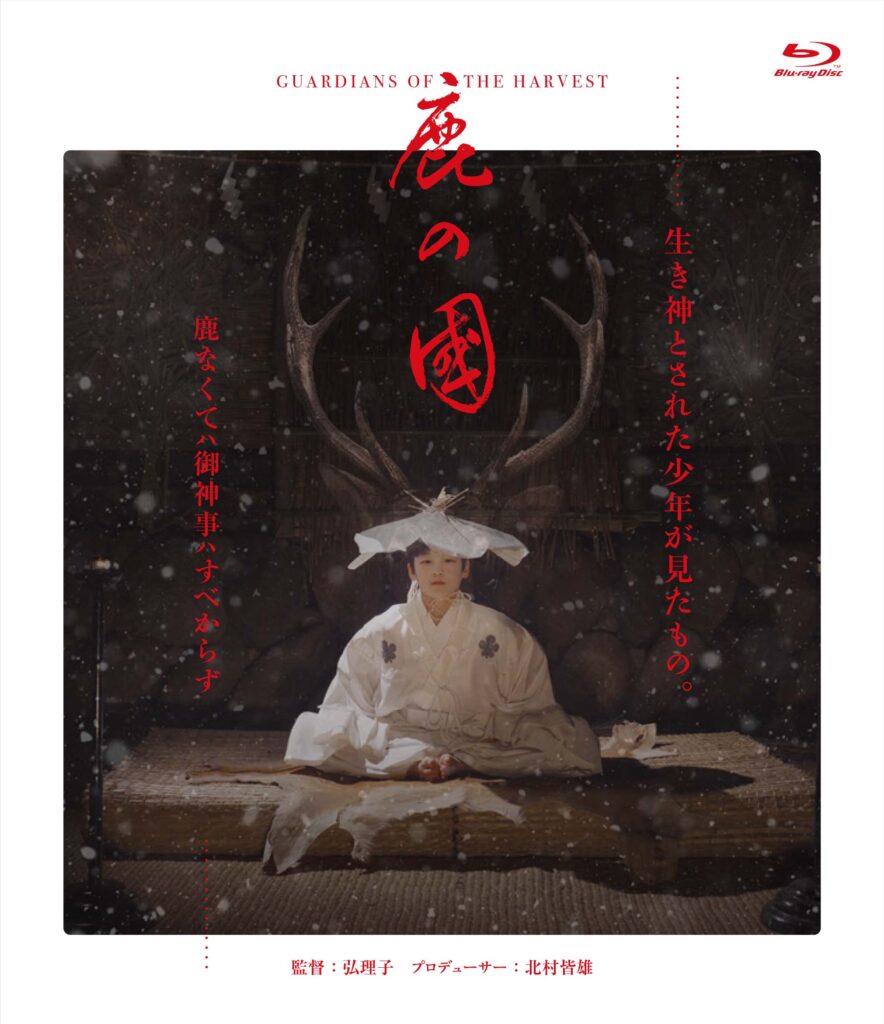

『鹿の国』

ポレポレ東中野(東京都)、岡谷スカラ座(長野県)ほかにて公開中。

監督:弘理子/プロデューサー:北村皆雄

語り:能登麻美子・いとうせいこう

製作・配給:ヴィジュアルフォークロア

https://shikanokuni.vfo.co.jp

*ブルーレイが2025年11月28日に発売! https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP2M2CC6

鹿角崇彦

古文献リサーチ系ライター。天皇陵からローカルな皇族伝説、天皇が登場するマンガ作品まで天皇にまつわることを全方位的に探求する「ミサンザイ」代表。

関連記事

山梨県韮崎の「お腰掛」はミシャグジ信仰の現場か? 4本柱の祭祀施設の謎/山梨奇譚

4本柱をつないだ謎の祭祀施設「お腰掛」。山梨県韮崎の周辺にしかない特異な社は、諏訪のミシャグジにもつながる古代信仰の現場だった!

記事を読む

守矢&ミザグジきっかけで「清の妖怪」に遭遇!/松原タニシ超人化計画・諏訪編

松原タニシの超人化計画、最終回!最後に訪れたのは、古代から続いた神を操る超人一族にまつわる聖域だ!

記事を読む

長野県上高井郡綿内村に特有の”河童”の様相/黒史郎・妖怪補遺々々

今回は、水辺で遊ぶ機会の多い夏にぴったりのメジャー妖怪、河童について。しかし、今回発掘されたその姿は、われわれのイメージとは異質なものだった! 亜種か? これが真の姿なのか? ホラー小説家にして屈指の

記事を読む

250年未解決の幽霊船「オクタビウス号」の謎! 瞬間冷凍されたまま海を彷徨う船員たち/仲田しんじ

船員もろとも“瞬間冷凍”された幽霊船が大海原を漂っていた――。時間が止まったキャビンのデスクには、航海日誌を広げペンを握ったまま凍りついた船長が座っていたのだ。

記事を読む

おすすめ記事