竹田恒泰が見えない世界を語る!「神と怨霊」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

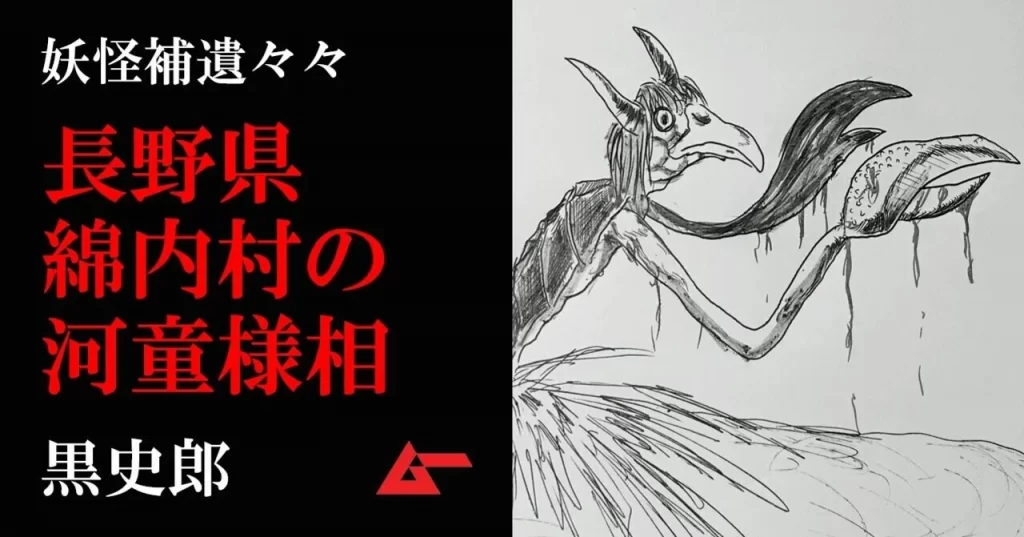

今回は、水辺で遊ぶ機会の多い夏にぴったりのメジャー妖怪、河童について。しかし、今回発掘されたその姿は、われわれのイメージとは異質なものだった! 亜種か? これが真の姿なのか? ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」!

皆さんのもつ「河童」の姿のイメージは、どのようなものでしょうか。

頭に皿、緑っぽい肌の色、手足には水掻きがあるでしょうか。それとも、青っぽい肌の色で、ぬらぬらといやらしい光沢がありますか。背中に甲羅はありますか。嘴のように尖った口をしていますか。豆粒のように小さいですか。

では、「河童」とは、出会うと何をする妖怪でしょうか。

子供と相撲をとる、馬を水に引き込む、人のお尻から手を入れて「尻子玉」を抜く。もしかしたら、魚に化けますか。人に憑いたり、祟りをなしたりはしますか。

ひとことに「河童」といっても、そのイメージをひとつに固定することはできません。

水に人や獣を引きこみ、肝を抜きとって殺す水辺の恐怖なのか。酒や相撲や悪戯好きの憎めないキャラクターなのか。どういう形で、どういうきっかけで「河童」を知ったかで、そのイメージも変わってくるのではないかと思います。

ここで紹介するのは、昭和五年発行『郷土』第一巻・第一号に大月松二が寄稿した興味深い記録です。

長野県上高井郡綿内村の子供たちから「河童」について聞いたものを、そのまま記したものだそうです。

【河童の頭】

・皿のようなものがある。

・擂り鉢のようなものがあり、長い毛が生えている。

・擂り鉢をかぶっている。

・どんぶりのようなものがあり、その中には水がある。

・頭は皿に似て、凹んでいる。

・盃があり、これを潰すと死ぬ。頭を叩いて中の水をこぼせばいい。

・藁みたいなものがある。

・頭に穴があり、頭髪がもじゃもじゃと生えている。

(五、六歳の子供に似る)

・角があり、角と角のあいだに穴があって、その中に水がある。

【河童の口】

・尖っている

・鶏の嘴のようである

【河童の手】

・爪が長い。

・指先に蕀(多年草のクサスギカズラのことか)のような爪がある。

・水掻きがある。

・カマキリのような手。

・腕が長く、指は3本で、人間の指よりも長い。

・細長く、ハサミがある。

【河童の全体】

・円い。

・背中は硬くて平ら。

・海老の〝ひらっつぶれた〟ようなもの。

・きりぎりすに似る。

・人間に似る。

・五、六歳の子供に似る(頭に穴があり、頭髪がもじゃもじゃ)。

・大根の形に似る。

・川のなかにいて赤い着物を着る。

・赤い顔で赤い着物を着る。

・猿のようである。

・幽霊のようである。

【河童の行動】

・川から顔を出したり、引っ込んだりする。

・水中にうずくまっている。

・人の「尻くだま」を抜く。

・ケダモノの「尻くだま」を抜く。

・人が死ぬと「尻くだま」をとる。

・「尻くだま」をとって逃げる。

・「尻くだま」を食って逃げる。

・子供を騙して川に入れる。

・人の血を吸って皮と骨にする。

・いろいろ姿を化けて尻を抜く。

・人が水にはいると、はさみではさむ。

・「尻くだま」の抜き方は、人の尻の中に指を入れ、するとむず痒いので、人はけらりと笑う。笑っている間に抜く。

・「尻くだま」をとったら「乙姫様」の所へ持っていく。持っていかねば叱られる。

【その他】

・うるめのような魚を食べている。

・「河童」に人が引かれた時、助けに行った人は「河童」になる。

いかがでしょうか。

潰れた海老に似ているという特徴や、手に「はさみ」があり、それを使って人をはさむなど、「河童」の俗信ではあまり見られない表現が見られます。この「はさみ」がどういう「はさみ」を指しているのか、それこそ蟹・海老・ザリガニのような甲殻類的なはさみなのか、鋭利な刃物のようなものなのか、また違った意味の「はさみ」なのか、調査不足ゆえ明示できる情報は今のところ多くはありませんが――この村の子供たちの中には、私たちのもつ「河童」のヴィジュアルイメージとは、また少し違ったものを想像していた子もいたのではないでしょうか。

今は「河童」といえば頭に「皿」があるキャラクターとされることがほとんどですが、この聞き取り資料では、頭にあるものを「擂り鉢」「どんぶり」、角のあいだに「穴」が開いているという表現も見られます。頭に皿があるよりも、子供たちには擂り鉢やどんぶりのほうがイメージしやすかったのかもしれません。いずれも「皿」よりも窪みが深いイメージです。

また大月松二は、長野県の上伊那郡里村で明治10年ごろにあったことだとして、昭和5年7月に宮下忠道から、このような話を聞いたそうです。

川の近くに馬を飼っている家があり、いつも川のそばに生える木に馬を繋いでいたところ、いつのまにか、この馬と河童が通じており、馬が河童のような仔を生んだといいます。

その仔馬の頭は窪んで、擂り鉢のようであったそうです。

参考資料

大月松二「河童について」『郷土』第一巻・第一号

(2021年7月7日記事を再掲載)

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

竹田恒泰が見えない世界を語る!「神と怨霊」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

あちらの世界からのメッセージを伝えるために「口を貸す」!/死者と語る人々-File03:小原田弘美

20代後半までは銀行員だった小原田弘美さん。交通事故に遭ってむち打ち症になり、どこへ行っても治らなかったのが、気功のビデオを見ただけで治ったという体験をしてから、この世ならぬ存在がキャッチできるように

記事を読む

人々の苦難を引き受ける地蔵を火炙りにする奇祭! 茨城・高野ロウソク地蔵尊のハードすぎる光景/小嶋独観

珍スポ巡って25年の古参マニアによる全国屈指の“珍寺”紹介! 今回は「高野ロウソク地蔵尊」の奇祭をレポート! お地蔵さんに火を放つ壮絶すぎる光景とは――!?

記事を読む

エスパー・小林が語る霊能界の裏話「プロフェッショナル霊能者」/ムー民のためのブック

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

おすすめ記事