ノストラダムス研究家・五島勉 追悼特集 大予言ブームを巻き起こした稀代の著述家/羽仁礼

『ノストラダムスの大予言』—— 。累計250万部を超える大ベストセラーであり、日本におけるノストラダムス研究書の代表である。その著者、五島勉氏が亡くなられた。はたして五島氏とは、どのような人物だったの

記事を読む

「空から恐怖の大王が降ってくる」――。あの衝撃的な予言が「外れた」とされた日から20年。だが、ノストラダムスの予言はまだ生きていた。 稀代の大予言者は、後世に何を伝えたかったのか? 数々の「予言詩」から、その真意を徹底的に検証する。 さらに、ノストラダムス・ブームの火付け役となった、あの五島勉氏の特別寄稿も掲載!

目次

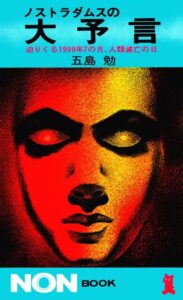

1973年11月。たった一冊の本が、日本中を恐怖と絶望のどん底へと叩きこんだ。五島勉氏による『ノストラダムスの大予言 迫り来る1999年7の月、人類滅亡の日』である。

「人類の進歩と調和」を脳天気に掲げる万国博覧会(EXPO’70)を以て幕を開けたこの国の70年代は、73年を契機とする石油ショックや公害問題、小松左京のSF小説『日本沈没』などにより、すっかり終末モードに突入していた。そんな世相に止めを刺した、いわば「真打ち」こそ、1999年人類滅亡説をひっさげて登場した、ノストラダムスの『予言集』=『諸世紀』(以下、本記事では『百詩篇』とする)だったのである。

同書はノストラダムスの『百詩篇』第10巻72番(以下、「X-72」と表記)を、次のように紹介している――。

*

1999の年、7の月、

空から恐怖の大王が降ってくる。

アンゴルモアの大王を復活させるために、

その前後の期間、マルスは幸福の名のもとに支配に乗り出すだろう。

*

そしてここに登場する「恐怖の大王」を大量殺戮兵器による飽和絨毯攻撃、もしくは上空に溜りに溜った超汚染物質の降下と解釈し、これが1999年に人々の頭上に「降ってくる」ことで、人類は滅亡すると説いたのだ。

当然ながら、予言の年である1999年からすでに20年を経た令和の時代を生きるわれわれは、1999年に人類は滅亡などしなかったということを知っている。

まずはひと安心である。だが、これははたして、ノストラダムスの予言が外れたということなのだろうか?

否、そうではない。

実は外れたように見えるのはあくまでも予言の「解釈」であって、彼の予言自体が外れたわけではないのだ。

そもそもノストラダムス自身は、1999年7月に人類が滅亡する、などということはひと言もいっていなかった。

そう主張したのは、あくまでも後世の「研究家」(の一部)にすぎなかったのだ。

ノストラダムスといえば、もっぱら取り沙汰されるのは先の「X-72」に代表される「予言詩」である。だが、予言好きな人の間では常識だが、『百詩篇』には詩のほかに2通の「書簡」が含まれている。1通は息子セザールに宛てたものであり、もう1通はノストラダムスが『百詩篇』を献本したフランス王アンリ2世に宛てたものだ。

この2通の書簡はきわめて重要である。まず何といっても「書簡」であるから、難解な韻文である「詩」と違って、明快でわかりやすい「散文」で書かれている。象徴的な「予言詩」はあれこれと解釈が必要になるが、散文である「書簡」なら、彼のいわんとすることも一目瞭然である。

その2通の書簡のうち、ノストラダムスの父親としての愛情あふれる「セザールへの手紙」には、次のようにはっきりと記されている。

「私はこれらの予言詩を少々曖昧な形で仕上げることを望んだが、それは現在から3797年までの絶えざる予言なのである」

この一節をごくごく素直に読むならば、ノストラダムスは「西暦3797年までの未来を予言詩として記した」としか解釈のしようがない。厳密には「3797年」という数字をどのように解釈するかという問題は残るが、1999年で人類が終わるというようなことはあり得ないとわかる。

また、彼の「予言詩」には通常、内容の時期を示す具体的な年代はまったく含まれておらず、このことが彼の予言をさらに難解なものにしている(ノストラダムス自身、それを意図的に行っていると書簡に記している)。

だが一方で、「アンリ2世への書簡」(日付は1558年6月27日)には、次のような一節があるのだ。

「この年の初めには、かつてアフリカで成された以上に大規模なキリスト教会に対する迫害があり、1792年まで続きますが、そのとき、時代を一新するようなことが起こるはずです」

あまりにもさらりと書かれているので、この一文が書かれたのが1558年だという事実をうっかり失念しそうになる。

だが、ノストラダムスはこの散文で、「大規模なキリスト教会に対する迫害」「時代を一新するようなこと」が1792年まで続く、とあっさり洩らしているのである。

これが「フランス革命」の正確な予言でなくて何であろう(1792年は王政廃止とフランス第一共和政樹立が宣言された年)。

ノストラダムスは自らの祖国を襲うこの災厄(彼にとって「革命」は災厄にほかならなかった)にことさら懸念と関心を抱き、多くの「予言詩」をそれに充て、細部に至るまで的中させている。彼の予知能力の正確さは、これひとつだけで十分証明できていよう。

そんなことから、かの分析心理学の泰斗であるカール・グスタフ・ユングはノストラダムスを大いに評価し、彼を黙示録のヨハネの衣鉢を継いでこの世に現れるべくして現れた本物の予言者と定義している。

「X‐72」が外れた(ように見える)という一事をもって、あたかもノストラダムスを「偽予言者」であるかのごとく断罪するのはあまりにも軽率にすぎる。1999年7の月から20年目を迎えた今こそ、われわれは再度、ノストラダムスに注目すべきなのだ。

ノストラダムスは、1999年の人類滅亡を唱えてはいない。それを唱えたのは後世の「研究家」の一部だったと、先に述べた。

そこで本章では、従前から1999年滅亡説に与していなかったふたりの代表的なノストラダムス研究家を取りあげ、「X‐72」の予言詩に関する解釈を検証していくことにしよう。

数あるノストラダムス研究者のなかで、「最も学識深い」と称されるのが、イタリア生まれの秘教研究家デイヴィッド・オーヴァソンである。彼はもともと占星術や神秘思想を総合的・実践的に研究する学究の徒であったが、そうした方面の研究を進めるうちに自然とノストラダムスに興味を抱くようになり、1950年代末ごろからノストラダムスの研究にのめりこんだという。

オーヴァソンの主張によれば、ノストラダムスの予言詩は通常の言語ではなく、「緑の言葉」と呼ばれる隠秘学的言語で記されている。ゆえに、これを通常の詩のように字句通りに解釈する試みは無意味であり、まったくの徒労に終わる。

では、「緑の言葉」とは何か?

それは秘儀参入者たちが駆使した言語であり、一名「鳥の言葉」とも呼ばれる。その言語とは「それを知らなくても基本的に意味が通じる文の裏に、さらにまた別の意味を持つ単語や構文を潜ませ、情報を幾重にも詰めこんだ文学の表現様式」である。

オーヴァソンによれば多くの秘儀参入者、たとえばパラケルススを初めとする錬金術師たちの文献はたいていこの言語で書かれている。現代ではこの隠語を読み解くことのできる人間がほとんどいないので、これらの文献は意味不明となっているというのだ。

そして彼によれば、ノストラダムスの予言詩もまたこの「緑の言葉」で書かれている。しかもオーヴァソンは現代では数少ないこの言葉のエキスパートなのだという。彼はこう記す。

「ノストラダムスの4行詩のような形で〈緑の言葉〉を使う目的は、観念や予言を婉曲(えんきょく)にいい表し、そういう表現に通じた者には意味が一目瞭然でも、知らない相手には真意を摑ませないようにすることにある」

そのオーヴァソンが「X-72」の解読にあたって最初に注目するのが、3行目の「アンゴルモア Angoulmois」である。彼によれば、これこそ「緑の言葉」の法則に従って作られた単語であり、その語義が正しく摑めれば、詩全体の意味が見えてくるのだ。

「緑の言葉」から見れば、Angoulmois は「ANG」「OUL」「MOIS」 の3つに分割できる。「ANG」はフランス語で「天使」を意味する「Ange」。「OUL」は「オル」もしくは「ウェルキエル」として知られる特定の天使の名前。そして「MOIS」はフランス語の「月」だ。

したがって「アンゴルモア」とは、「天使オルの月」を意味している。中世の占星術の伝承では、これは「7月」を意味する。

だとすれば「アンゴルモアの大王」とは「7月の主」、すなわち獅子宮を支配する太陽の主ということで、「大天使ミカエル」を意味しているというのである。

さて、ノストラダムスはその予言詩の記述において、大隠秘学者トリテミウスが公にした年代推算法を用いている、という説がある(トリテミウスのほか、後述するリシャール・ルーサの周期という説もある。両者はほぼ同じものだが、数年のズレがある。いずれにせよ、オーヴァソンはトリテミウス説を取っている)。

それによると、ノストラダムスが予言詩を出版した1555年は、月を司る大天使ガブリエルの時代にあたっている(ゆえに書簡でも彼は「現在は月に支配されている」と述べている)。この月の時代の次に来るのが太陽の主であるミカエルの時代である。

トリテミウスの周期の1時代は354年と4か月から成っているので、ミカエルの時代は西暦1881年ごろに始まり、2235年ごろに終わることになる。この一時代を1年に見立てると、1月(12分の1)は約29年半。ゆえにその「7の月」は1881+29・5×7で、西暦2087年と解くことができるというのだ。すなわちこの詩の冒頭で述べられた「1999年」とは、ノストラダムスと同時代の人間に向けて書かれた「表の意味」であり、「緑の言葉」で読み解けば2087年の事象だということになる、とオーヴァソンはいう。

16世紀当時、1999年に反キリストが出現するという俗信が広く信じられていた。これは、西暦2000年という切りのよい数字が大いに畏怖されていたという事実に基づく。当時の観念によれば、世界の創造は紀元前5000年ごろのことであり、それから世界は安息日の数である7000年間にわたって続いていく、と考えられていた。

つまりノストラダムスが生きた16世紀人の感覚では、西暦2000年以降は世界が終わる時期であり、その直前の1999年を特別視するのはある意味で当然だったのである。

ノストラダムスのこの詩は、そんな当時の世の期待に応えるためにここで年数を明記したのだが、秘儀参入者の目にはこの詩が2087年を指していることは明らかだったのだ。

そしてオーヴァソンはこの詩の結論として、示された年代にふたつの「大いなる霊体」が降りてくる、と解く。ひとつは「アンゴルモアの大王」すなわち大天使ミカエルであり、もうひとつは「恐怖の大王」である。この両者が対立し、その結果、文明は物質次元と霊的次元とに「二極化」する。

すなわちオーヴァソンの神秘主義的解釈によれば、この詩は1999年から2087年ごろまでの間に、霊的次元に関する「救世主」が出現し、人間の精神活動が強力に変容していくことということを意味しているのだ。

ノストラダムスの予言詩解読において、オーヴァソンと並び称される天才が、次にご紹介するルーマニアの研究家ヴライク・イオネスク博士である。

イオネスク博士は1976年に紆余曲折の末に出版された畢生の大著『ノストラダムス・メッセージ』において、ノストラダムス予言の解読に基づき、「ソヴィエト連邦は1991年6月に崩壊する」と予告した。

ソヴィエトの崩壊などだれも夢想だにしていなかった当時の博士の予言は、その年月までもが寸分の違いもなく的中していたと判明するに及んで、まさに世界を震撼させた。以来、博士のノストラダムス予言解読の的中精度は90パーセントに及ぶともいわれている。

このイオネスク博士もまた、当然ながら「1999年」の予言詩すなわち「X-72」を独自に解釈している。

彼によれば、「X-72」は単独で読むべきものではない。この詩はもうひとつの予言詩「V-41」と対を成しており、両者相まって意味を完成する仕組みになっているというのである。「V-41」というのは、次のような詩である。

*

(その人は)日の影と夜陰の1日のもとに生まれ、

王侯に相応しい善意をもって君臨するであろう。

遠つ世の骨壺より尚き血筋を甦らせ、

青銅の世紀の代わりに黄金の世紀をもって時代革新するであろう。

*

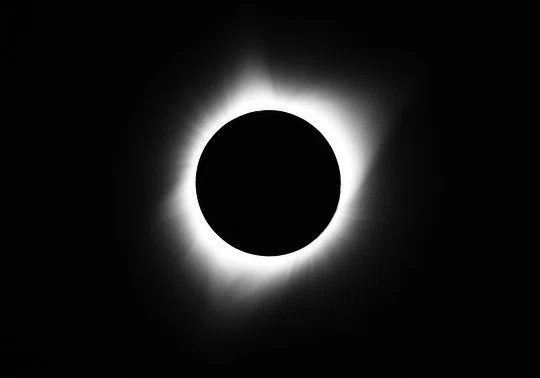

この詩の1行目「日の影と夜陰の1日」は読んで字のごとく、皆既日食を意味している。皆既日食は比較的ありふれた現象だが、それがいつの日蝕であるかを示しているのが「X‐72」だ。すなわちこの両詩をあわせて読めば、それは「1999年7月」の皆既日食を示す、ということになる。

ここで注意が必要なのは、イオネスクによるとこの「7月」は暦の「しちがつ」ではなく「sept mois」すなわち「7か月がすぎた状態」を意味しているということだ。つまり実際には暦でいうところの8月初めごろである。したがってこの両詩によってノストラダムスがいわんとしているのは、1999年8月11日にフランスで観測された皆既日食ということになる。

イオネスクは、この日食の日時、すなわち1999年8月11日11時9分のフランスにおけるホロスコープを作成してみた。すると驚くべきことに、そこでは諸惑星が十字形と四角形の座相に完璧に配置され、きわめて強力な影響力を放つものであることが判明したのだ。

イオネスクはいう。

「この日この時刻に生まれる人は、だれであろうと、まったく尋常の域を超えた運命を辿ることになろう」

そしてイオネスクは、「X-72」を次のように訳した。

*

紀元1999年/7月(ななつき)に

天からひとりの恐怖の大王が到来するであろう。

しかして、アンゴルモアの大王を甦らせ、

(その到来の)前後に火星は幸いの時を君臨するであろう。

*

イオネスクは五島氏と同じく「アンゴルモア(ANGOLMOIS)」を「蒙古系/MONGOLAIS」のアナグラムと解し、次のように説く。

「この皆既日食中に生まれる大君侯は、かつて〈アンゴルモア〉を撃破した往古の大王にも比すべき存在であり、フン帝国のアッティラにも似た未来の侵略者たちにとって〈恐怖〉そのものとならずにはいないであろう……〈恐怖の大王〉の正体はこれにほかならない。それは〈天来の救済者〉であって〈空から降ってくる物質〉ではないのだ」

そして痛烈にこう断ずる。

「世紀末ということで、地震や洪水が起こって人類がどうこうなるといった終末論を振りかざす類いは、ナンセンスとしかいいようがない」

イオネスクによれば1999年8月とは、「恐怖の大王」がこの世に生を受ける時期の予告であり、この人物が長じて「大君侯」となり、アンゴルモアの枢軸軍と戦うのはそこからかなり先の話である、ということになる。

以上、予言詩「X-72」に関するふたりの研究者の解釈をざっとご紹介したが、これだけを見ても、この詩の表面的な記述だけを取りあげて「外れた、外れた」とノストラダムスの予言詩全体を否定し去るのは、それこそ「ナンセンスとしかいいようがない」ということがおわかりいただけるだろう。

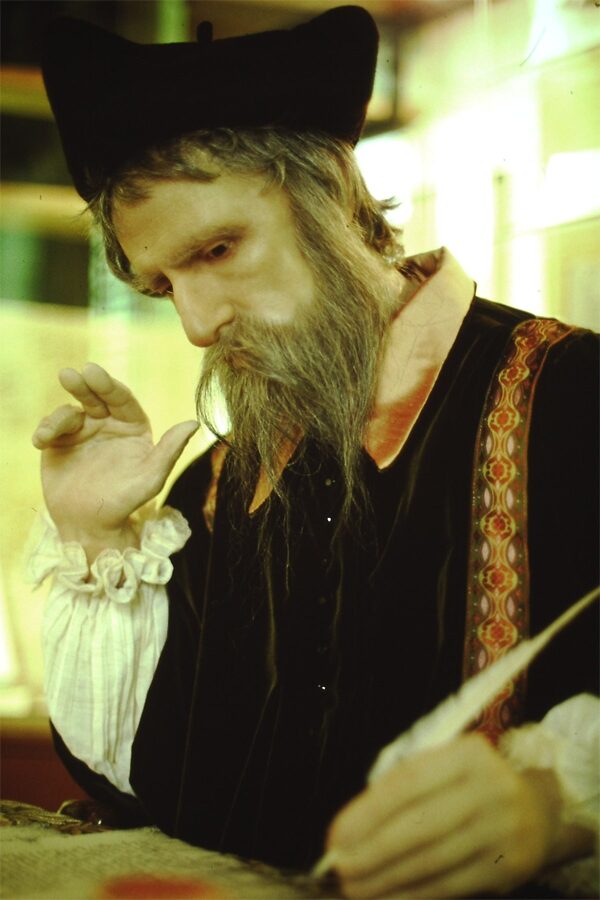

予言者ミカエル・ノストラダムス、本名ミシェル・ド・ノートルダムは1503年、南フランスはサン・レミ・ド・プロヴァンスに生まれた。

家系としては元来はユダヤ人だったが、祖父ピエールの代にカトリックに改宗し、ミシェル自身も熱心なカトリック信者だったとされている。

幼いころから学問好きで、13歳でアヴィニヨン大学に入学した早熟の天才。その後、当時の慣習に従って流浪の旅に出、名門モンペリエ大学で医学を学んだ。26歳にして医学博士の資格を得ると、彼はまず有能な医師としてそのキャリアを開始した。各地を巡回して医療を施し、特に当時猖獗をきわめていたペストの治療に大いに腕を揮ったといわれている。

この間、30歳のころに1度結婚し、ふたりの子供をもうけるが、まもなく妻子ともに、あろうことかほかならぬペストで失ってしまう。失意のノストラダムスは以後10年以上、あてどない放浪を重ねることとなる。

1547年、生まれ故郷にほど近い南仏サロン・ド・プロヴァンスに戻った彼は、この地に居を定め、ふたりめの妻を娶る。その後彼は終生、医師としてここに留まることになった。

1550年以降、医業の傍ら『暦書(アルマナ)』の出版を手がけるようになった。これは一種の暦であり、この地方の祝祭日や行事、天体事象のほか、社会現象に対する簡単な予言が収録されていた。これが評判となり、毎年版を重ねるようになって、ノストラダムスの名は徐徐に巷間知られるようになっていった。またこのころ彼は、『化粧品とジャムについて』という実用書も出版して好評を得ている。

だが、何といっても彼の名が今日に至るまで鳴り響いているのは、1555年5月にリヨンで出版された『ミシェル・ノストラダムス師の予言集』によるものである。

この書物は別名を『百詩篇[サンテュリ](centuries)』という標題で呼ばれることもあるため、日本では『諸世紀』とも訳されてきた。だが、実際にはフランス語の「centuries」が「世紀」という意味で用いられることはほとんどないので、この訳語は厳密には誤訳ということになる。

よく知られているように『百詩篇』は抽象的な4行詩を集めたもので、100編の詩がひとまとめにされて1巻を構成している。出版されるやいなや、この謎めいた詩集は各界の名士たちの注目を集めることになり、ついにその令名はフランス王妃カトリーヌ・ド・メディシスにまで届いた。

彼の予言詩にいたく感動した彼女は、初版刊行後まもなく、ノストラダムスをパリ、ついでブロワに呼び寄せて親しく助言を聞いたのみならず、1564年には「王付医師」の称号まで与えている。

むろん、このときにカトリーヌが求めたのは、ノストラダムスの医師としての診断や治療よりも、彼の予言者・占星学者としての助言であった。

というのも、彼女の夫であるフランス王アンリ2世は1559年、よく知られた野試合での事故で悲劇的な最期を遂げていたからである(しかも『百詩篇』には、その事故を寸分違わず予言した詩まで収録されていた)。

王亡き後、陰謀渦巻く宮中をひとりで生き抜かねばならなかった彼女が、そうした超自然な力にすがりたいと思うのは当然であっただろう。だがノストラダムスは王付医師に任命されてから2年後の1566年、サロンの自宅で病のため息を引き取ってしまう。

以上が公式に知られるノストラダムスの生涯であるが、ここであまり知られていないと思われるノストラダムスの「裏の顔」について触れておこう。

実はノストラダムスはあの「シオン修道会」と深く関係しており、一時は総長まで務めた、といわれているのだ。シオン修道会とは、かのテンプル騎士団の瓦解後も存続した同団内部の高位結社で、錬金術師ニコラ・フラメルやレオナルド・ダ・ヴィンチ、アイザック・ニュートンら、錚々たる面々が歴代総長を務めたとされている。そして一説によれば、ノストラダムスもまた総長のひとりだというのである。

1099年、ゴドフロワ・ド・ブイヨン率いる第1回十字軍は、エルサレムの奪還に成功。ブイヨンはこの地に「エルサレム王国」を建国し、初代王の座に就いた。そしてブイヨンはシオンの山に僧院を建立すると、「シオン宗団」を結成したのだ。1118年、この「シオン宗団」の後援により、テンプル騎士団が創設された。同騎士団はエルサレムの「神殿の丘」に本拠地を置き、その地下――すなわちソロモン神殿跡――を発掘して、古代世界の叡智を発見したとされている。一方、シオン宗団は1188年に、テンプル騎士団の内部結社である「シオン修道会」として再編成された。

その後、テンプル騎士団は1307年に瓦解するが、シオン修道会はそれ以前から、莫大な富と権力を得て傲慢に振舞うようになったテンプル騎士団を見限り、袂を分かっていたらしい。

話によれば、「シオン修道会」の目的はフランク王国の最初の王朝であるメロヴィング朝の子孫をフランス王位に就けることであり、実はこのメロヴィング朝はイエス・キリストの血を引く神聖王朝であるともいわれている。

ノストラダムスの予知能力は、生まれ持っての才能や幼いころから徹底して受けたカバラ教育の賜物でもあっただろうが、このような古代の叡智を受け継ぐ秘密結社における修行もまた、重要な役割を果たしていたに違いない。

だが、そもそも未来を予知するなどということは、どのようにすれば可能になるのだろうか。

そのひとつのモデルとして、理論物理学者デイヴィッド・ボームが提唱した「暗在系」と呼ばれる宇宙秩序がある。そこにおいては、時間と空間と意識は完全に統合されている。つまり、人間の精神の内面の「意識」と物理的事象、すなわち時空が「ひとつのもの」となっているのだ。いや、というよりも、実際にはその「暗在系」こそが真のリアリティであり、われわれの知る宇宙はその「暗在系」の情報が顕在化したものにすぎないのである。

人間はある種の精神操作によって、「変性意識状態」と呼ばれる意識状態に入ることで、この「暗在系」を直接体験することができる。「至高体験」とも呼ばれるこの状態においては、自己と認識の対象は完全に一体化してしまう。意識は時空の外に置かれ、時空を超越したり宇宙の始まりから終わりまでの膨大な時間を一瞬で体験するといった、常識では捉えがたい圧倒的な体験が得られるというのだ。

ノストラダムスもまた、この状態に入る秘法を心得ていたのだろう。なぜなら古来、このような体験をする者はさほど珍しくはないからだ。

ただ、ほとんどの場合、その体験は言語を超越しており、内実を言葉でいい表すことができないというのが普通だ。これに対してノストラダムスは、「変性意識状態」で見たものを「予言詩」という形で具現化する稀有な能力に加え、さらに占星術を駆使してその年代までをも特定するという、空前絶後の技術まで有していたのだ。

そもそも、ノストラダムスの予言は、読者や研究者が、まるで未来年表でも見るかのように、「いついつの時点にこれこれの事件が起こる」と予想できるようなものではない。そのような書き方はあえてなされておらず、ただ、何らかの事件が起こった後で初めて、「この詩はこれこれの事件を指していたのだ」ということが判明する、という仕組みになっているのだ。そしてそれが判明した時点で、われわれはその予言の無気味なまでの精密さに舌を巻くことになる。そのことは、彼自身がフランス国王のアンリ2世に宛てて書いた書簡にもはっきりと記されている。

「いずれ時がたてば、あらゆる地域でここに記された通りの出来事がまったくそのままに起きるのを見ることとなりましょう。

私の算定はすべて天体の運行や、わが先祖から祈りにふれてもたらされる感情の組み合わせに基づいて計算したものであり、あらゆる民族に通用する正しいものですが、このような秘められた事柄は謎めかした文で表現せざるを得ないことを陛下におわかりいただきたいのです。意味するところはたったひとつでも、どうしても曖昧な両義的算定が入りこんでしまいます」

ノストラダムスの予言詩が、曖昧でどのようにでも取れると思われがちなのは、実際には予言された事件が実際に起こるまでわからないように、意図的に曖昧化されているからなのである。

「わが4行予言詩の大半はきわめて厄介で、解釈の方法を見出しがたいものであります」

まさに、当の本人が述べている通りである。では、このようなノストラダムスの予言詩の特性を念頭に置きながら、以下の章では実際の予言詩の解読に取り組むことにしよう。

いまさらいうまでもないが、ノストラダムスは16世紀フランスの人間である。地理的にもまた時代的にも、現代の日本とはほとんど何の接点もない。にもかかわらず、彼は20世紀から21世紀にかけての日本に対して、意外なまでの深い関心と念慮を寄せていたと、イオネスク博士はいう。

ノストラダムスが初めて日本に言及するのは、アメリカの建国を予言した次の「I‐50」の詩である)。

*

三重の水より、ひとつの国が生まれ、

「木曜日」をその祝日とさだめるであろう。

この国の名声、籍々として、かつ勢力増大、

陸に、海にひろがって、東洋に嵐を呼ぶであろう。

*

「三重の水」とは、巨蟹宮に太陽、金星、木星が合をなすときを意味する。

これは1776年7月4日――すなわちアメリカ独立の日付である。かくして誕生したアメリカの権勢は陸にも海にも広がり、最終的には「東洋(日本)」と激突して、「嵐(原爆投下)」に至る、というのである。超大国アメリカの誕生から、日本との運命的な衝突までをひとつの詩で予言する、凄まじいまでの予知力の面目躍如だ。

そしてノストラダムスは、その後の日本とアメリカの戦争の様相も、いくつかの詩で克明に描きだしている。まずは「Ⅳ‐23」だ。

*

海の牙城を誇る大艦隊が、

石炭、マグネシウム、硫黄、石油ピッチで燃え上がるであろう。

難攻不落の場、長き熟睡を破って、

「真珠の湾」を、ヘラクレスの火が焼尽せしめよう。

*

4行目の「真珠の湾」だが、この原文は「Port Selyn」。直訳すれば「セレネの湾」だが、セレネとはギリシア語で月および真珠を意味する。となれば、この詩はまさしく真珠湾で大艦隊を燃え上がらせた日本海軍の快挙、太平洋戦争の発端となった「真珠湾攻撃」の予言であることがわかる。

かくして開かれた戦端はどうなるのか。その答えが「Ⅰ-37」だ。

*

「日」の没するまで、しばし、

痛打を食らって、大国は狼狽しよう。

すなわち、海港を撃たれて、反撃し得ざるも、

異国に橋を架け、ふたつの場を奇怪な墓場たらしめよう。

*

1行目の「日(SOLEIL)」はわざわざ大文字で記されているから、固有名詞――すなわち「日本」を暗示する。4行目の「異国に橋を架け」の「橋(ポン)」は「ニッポン」の掛詞だ。つまりこの詩は、「海港(真珠湾)」を日本に撃たれた「大国(アメリカ)」が、当初は劣勢に置かれるも、やがて太平洋を島伝いに「橋」を掛けるように侵攻し、ふたつの「奇怪な墓場」(広島と長崎)を作りだす、ということ。まさに史実そのものの要約である。

なかでも「原爆投下」はノストラダムスの幻視に強い印象を与えたと見えて、彼はいくつかの詩でその惨状を克明に描いている。

*

大いなる悪臭がローザンヌより発せられ、

そのことの起源を、人は知らないであろう。

遠方の種族すべてを戦列より引き離し、

空中の閃光を以て、この異人種を壊滅させるであろう。

*

これは「Ⅷ-10」の予言詩だが、1行目「ローザンヌ(LAUSANNE)」とは、「USA LANDE」のアナグラムで、すなわち「アメリカ合衆国」。そこから発せられる「大いなる悪臭」が原爆のことだとわかれば、この詩はまさに原爆投下の情景を鮮やかに描きだしたものだと理解できる。そしてその結果が、次の「Ⅵ-32」だ。

*

人跡途絶え、荒寥の地を、

大祭司の孫は、彷徨うに至るであろう。

7層の重芯によって打倒され、

聖杯の秘密は、勝者の握るところとなろう。

*

2行目に「大祭司の孫(nepveu du grand Pontife)」とあるが、ここでは本来「孫」を表す「neveu」の語にわざわざ余計な「p」を挿入して「ニップ」と発音させている。さらに大文字にして固有名詞を表す「Pontife」の「pon」を合わせ、「nep-pon」――すなわち「ニッポン」という国名を引きだしているのだ。となれば「大祭司」は天皇を暗示しており、「孫」という表現は「天孫降臨の民族」とも関係している。

さらに「聖杯」を「原子核」と解けば、勝者(アメリカ)が天孫民族を打倒する核兵器(7層の重芯)を独占する、と読める。そしてその攻撃を受けた天孫の民は、「人跡途絶え、荒寥の地を彷徨う」ことになるのだ。

それだけではない。ノストラダムスには、原爆投下の場所を特定した詩まである。

*

人が船を作る土地 HIERONに、

あまりにも大災害が、あまりにも素速く広がるため、

人は、身を隠す寸土尺地もなく、

放射波動は、オリュムポスの高みにまで立ち上るであろう。

*

予言詩「Ⅷ‐16」だが、1行目のすべてが大文字で書かれた「HIERON」とはなにか、それは「Hieronymos」の省略形である。これをアナグラムとして解読すると、「HIROSHIMA ON 」となる。すなわち一行目は「造船所のある都市、広島」と訳せる。4行目の「放射波動」は原文では 「L’onde Fesulan」で、これはギリシア語の「放射(phaetho)」とフランス語の「波動(onde)」の合成語だ。明らかに放射能を含んだキノコ雲を意味している。

その結果ノストラダムスは、人間が同じ人間に対して行ったこの非道な大虐殺を、「Ⅱ-92」でこう糾弾する。

*

空中から地上へと、目眩く黄金色の閃光が走り、

高き生まれの民は斃れ、世界はこれに驚倒しよう。

この人間の一大殺戮を前にして大祭司の子孫は敗北し、

死屍累々の中、矜恃の人、虎口を脱す。

*

「高き生まれの民」「大祭司の子孫」はいずれも先の「Ⅵ-82」と同様、日本民族を指す。恐るべき核攻撃の惨さん禍か、を前に、日本はなすすべなく敗北する。だがその死屍累々のなかで、「矜恃の人」は窮地を脱するというのだ。これはまさしく、辛くも戦争責任を免れた天皇を意味している。

予言詩のみならず、ノストラダムスは『アンリ2世への書簡』においても、日本に対する核攻撃に触れている。この事件が、いかに予言者の関心の的となっていたかがわかるだろう。

――

「東方の町はきわめて強力な軍隊に包囲されて全面攻撃にさらされるでしょう。彼らの海軍力は西洋人によって無力化されるでありましょう。

この王国に加えられる業苦たるや絶大でありまして、ふたつの大都市には人がいなくなり、その惨状たるや、そこに足を踏み入れた人々が、神の怒りの復讐に巻きこまれるほどのものとなるでありましょう」

――

「人がいなくなるふたつの大都市」とは、説明するまでもなく広島と長崎だ。「神の怒り」は原文では「l’ire de Dieu」だが、ラテン語では「IRA DEI」。これをアナグラムとして解くと、フランス語で「被曝した」を意味する「irradie」となる。

すなわち、「神の怒りの復讐」は、その場に足を踏み入れるだけで被曝するほどのものだ、とノストラダムスは述べているのだ。

これらの詩や書簡を読んでひしひしと感じるのは、ノストラダムスがまったくの異民族である日本人に対して、中世の西洋人らしからぬある種の共感、もっといえば尊敬の念のようなものを抱いていたということだ。そのことは、彼が日本人を「高き生まれの民」と呼び、わざわざアナグラムや掛詞を駆使してまで正確な地名を織り込んでいることからも明らかだろう。

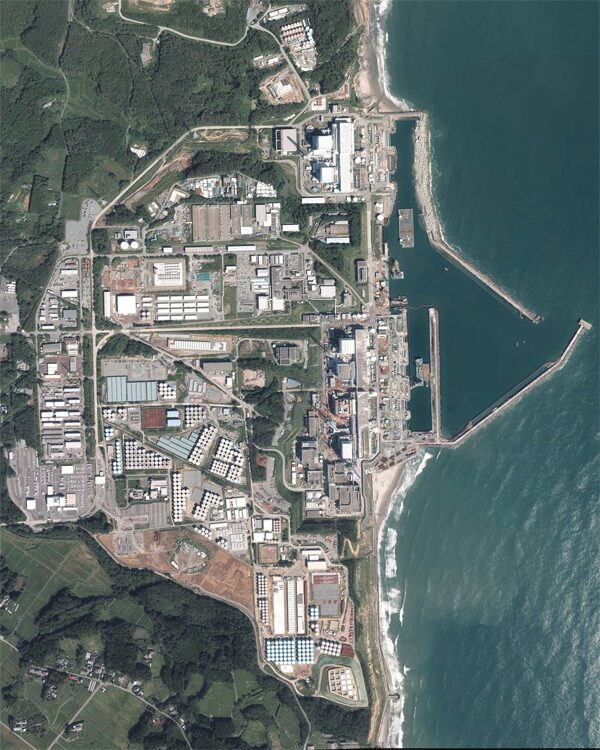

さらに、イオネスク博士の翻訳者で共同研究者でもある竹本忠雄氏によれば、ノストラダムスは、日本に対して「Ⅸ-14」の予言詩で次のような警告まで発している。

*

汚染の大釜は平地に置き並べられる。

酒と蜜と油、そして炉から作られるもの。

悪人どもは悪を告げず、水に没するであろう。

爆発の煙を、7門の大砲よりも広大に噴き上げて。

*

現代の日本人がこの詩の1行目を読めば、ほぼ全員が福島原発の圧力容器を思い浮かべるのではないだろうか。2行目の「酒と蜜と油」は高エネルギーの暗示で、「炉から作られるもの」とは、まさに放射能だ。すなわちこの詩の前半は、福島の放射能漏れ事故と環境汚染を告げている。3行目は原発事故の真相を巡る隠いん蔽ぺい工作と津波。4行目はまさしく、爆発して白煙を吹く「建屋」の情景だ。

いかがだろう。21世紀の今日においてもなお、ノストラダムスの予言は的中しつづけていることがご理解いただけただろうか。

ノストラダムスの予言詩は、ある出来事が起こった後で初めて、それを予言したものだったと理解することができる。このことからすれば、予言詩に基づいて未来を予想するのはそもそも無謀ということになる。

だが困難は承知のうえで、あえてノストラダムスに基づき、21世紀の世界情勢を俯瞰(ふかん)してみたいと思う。

まずは「Ⅸ-51」の詩からだ。

*

赤色勢力に抗して諸国家は結束し、

火に、水に、鉄に、平和は爆破されるであろう。

陰謀者たちは、滅亡に追いやられる。

ただ1国のみ生き残りて、全世界を崩壊させるであろう。

*

「赤色勢力」とは、いうまでもなく共産国家のことだが、そのなかで「ただ1国のみ生き残り」「全世界を崩壊」させるほどの悪影響をもたらすとなれば、それはいまもなお膨張拡大を続ける中国以外にあり得ない。

ノストラダムスは「Ⅸ-47」において1989年の「天安門事件」を予言しており、そこでは兵士は「鉄籠車に押し犇ひしめいて人々相対峙する」と述べている。まさにわれわれがよく知るあの天安門事件の映像そのものだ。予言者にとってこの国は、相当の懸念の対象であることが見受けられる。

そのことを念頭に置いて、『アンリ2世への書簡』を見ると、そこでは中国は明確に「反キリストの王国」と呼ばれている。そして同書簡は、「7000年紀」に次のようなことが起こると明言しているのだ。どうやら「7000年紀」とは、ノストラダムスの用法では21世紀以後を指しているらしい。

―――

「反キリストの大帝国がアッティラとクセルクセスの地域で始まり、雲霞の如き大群となって下るでありましょう。

よって、48度より起こる聖霊が移り来て、権化となって、反キリスト崇拝を払いのけるに至ります」

―――

イオネスク博士によれば、「アッティラとクセルクセス」とは近未来における中国とイラン(もしくはその他のイスラム圏の国)との同盟を指すという。近未来において、この同盟がヨーロッパに侵攻し、ヨーロッパ同盟軍と衝突することになるというのだ。

そしてこのとき、中国・イスラム連合を迎え撃つのが、「48度より起こる聖霊」、すなわち1999年8月に生を受けた「恐怖の大王」である、とイオネスクは解く。

ではその時期はいつか?

「Ⅳ-86」から、この大王の即位の時期を読み取ることができる。曰く「土星が水中にあって、太陽と合の位置にある年に/強大なるフランスの王が/大君の座に就く」――ここに示された年にはいくつか候補があり、直近ならば2022年〜25年、最も遅い場合で2052年が考えられるという。

このいずれかの年に「恐怖の大王」が王位に就き、その後、中国・イスラム連合と衝突するというのだ。そしてイオネスクは、この「恐怖の大王」こそ「メロヴィング朝の血を引く人物」であるという。なるほど、ノストラダムスがシオン修道会の総長であったなら、彼がこの人物に寄せる期待のほども理解できよう。

だがこの衝突以前に、ヨーロッパはすでに、次の予言詩「Ⅵ-20」のような状況になっている。

*

偽りのヨーロッパ連合は短命に終わり、

ある者は入れ替わり、大部分は変節するであろう。

けだし、同舟のなかで人々の苦難は極まり、

ローマは、ついに、新しき1匹の豹を持つであろう。

*

ここにはまさに、イギリスの離脱を含めて揉めに揉めている現在のEUの状況が活写されている。

ちなみにイオネスクは第4行を「イタリアに新たなムッソリーニが出現する」と解いている。いずれにせよ、こうした昏迷の時代を経た後に、ついに中国・イスラム連合とヨーロッパが激突することになるわけだ。

そこで日本人として気になるのは、この中国・イスラム連合軍に日本も組みこまれるのか否かということだろう。

筆者としては現在の東アジア情勢から見る限り、中国軍に組みこまれるのは朝鮮半島の2国までで、日本は免れると信じたい。だが、いずれにせよ第2次世界大戦中や原発事故の際の日本にあれほど心を砕いていたノストラダムスが、近未来の日本に関してほとんど何もいっていないことからして、おそらくこの戦争に関しては日本は「蚊帳の外」に置かれるのだろう。

最後に、ノストラダムスは21世紀世界に関して、次のような謎のメッセージを残している。予言詩「Ⅲ-94」だ。

*

500年後に、人はさらに瞠目するであろう、

かつてその時代の金華たりし人に。

ついで、突如として予言詩は大解明され、

その世紀の時人に大満足を与えるであろう。

*

「その時代の金華たりし人」とは、ノストラダムス自身のことだ。

前述の竹本氏によれば、「金華」の原文は「飾り(l’ornement)」で、これは「黄金は偽らず(l’or ne ment)」の掛詞だ。つまり、「自分の予言は偽らず、真実のみを告げる」というノストラダムスの自負が込められている。

詩全体の意味は、ノストラダムスの時代から500年後、すなわち2057年に、彼の予言詩はすべて解明され、人々は彼になお一層の尊敬の念を抱く、とでも読めようか。

そう、近未来の戦争もこのころにはおそらく終結し、人々は予言の真実を知ることになるのである……。

ノストラダムスには、自らの予言の終わりを記したもうひとつの有名な詩がある。それが次の「Ⅰ-48」だ。

*

月の支配の20年が過ぎた。

7000年を越えて、その王国を維持する。

太陽が、その日々に倦み果てるとき、

わが予言は成就され、かつ終了する。

*

実に難解な詩であるが、ともかく4行目から察するに、ノストラダムスの全予言体系の終了、終結が告げられていることは間違いない。

まず、1行目の「月の支配の20年が過ぎた」――はっきりいって意味不明である。一説によれば、ノストラダムスが採用していた暦法計算法のひとつであるリシャール・ルーサの『諸時代の状態と変転の書』に基づいているともいう。ルーサはノストラダムスと同時代の医師だ。

ルーサの計算では、月が時間を支配下に置くのは西暦1533年以降ということになるので(前述のトリテミウスでは1525年以降)、ノストラダムスがこの詩を書いた時期(1555年以前)はちょうど、月が支配を開始してから20年が過ぎた時期にあたっていることになる。

ルーサによるひとつの惑星の支配周期はトリテミウス同様354年と4か月であるから、ノストラダムスの時代の月の周期は1887年まで続くことになる。そしてルーサの計算によれば、この時点で天地創造からはちょうど7086年が経過している。

つまり2行目は、月の周期が終了した時点で天地創造から7000年を少し過ぎている、という意味だ。この時点でも「王国」は維持されている。

月の次は太陽の周期であり、これまた354年と4か月続くので、「太陽が、その日々に倦み果てるとき」とは、太陽の周期の終わり、2242年を指すということになる。

つまり、前章の解釈と綜合すると、ノストラダムスの予言は2057年に完全解明され、そして2242年をもって「成就され、かつ終了する」とでもなろうか。

ここで思い起こされるのは、ノストラダムスが書簡で述べていた「3797年」である。『セザールへの手紙』のなかで、彼は確かに「それは現在から3797年までの絶えざる予言なのである」と述べていた。

はたして予言が終了するのは、2242年なのか、それとも3792年なのか? 現時点ではこの問題に明確な答えは出てない。だが研究家ピーター・ラメジャラーは、予言書出版の年が1555年で、それに2242年を足すとちょうど「3792」年になることから、この「3792」という数字自体、実際には「2242年」を表す暗号であると見ている。

実際のところ、2242年であれ3792年であれ、現在を生きるわれわれにはどちらでもよいと思われる。問題は「なぜ、その年で予言が『成就され終了される』のか」ということだ。

素直に考えれば、その時点でもはや、予言というものが意味を成さなくなっている、ということだろう。

ここで気になるのは、2行目の「7000年を越えて」である。これは最近のブランダムールの校訂(Sept mil ans outre)に従ったものだが、それ以前の版ではこの「outre」という語は、「autre」と記されていた。この場合、2行目の詩の意味は「7000年、別のものが王国を築く(あるいは維持する)」となる。となれば、この詩全体は、「(人間ではない)何か別のものが王国を築くので、もはやノストラダムスの予言は無意味となる」と解釈できる。

では、その場合、現在の人間に代わって「王国を築く」別のものとは何か。昨今話題の「トランスヒューマニズム」という思想では、最先端の科学テクノロジーを駆使した身体能力や認知能力の強化・拡張が大真面目に論じられている。

たとえば超最先端医療の利用によって老化を「治療」し、余命を無限に伸ばす「不死化」であるとか、脳内の情報を抽出してソフトウェア化し、仮想世界での無限の生存を可能とする「マインドアップロード」であるとかいった、ほんの少し前までSFの世界でしかなかった技術が、次次と実現の目途が立ちつつあるというのだ。

こうした技術を応用すれば、人間が宇宙へ進出していくことも夢物語ではなくなるだろう。そのときに、たとえば外宇宙航行機などに精神をインストールした人間が宇宙探査に出かけたとしたら、はたしてそれは「人間」といえるのだろうか? まさに「別のもの」であり、そうなればもはやノストラダムスの予言の範疇を楽に超えているといえるだろう。

だが筆者の予想はそうではない。ノストラダムスの予言を終了させる「別のもの」とは、「変性意識状態の普遍化」ではないかと想像している。

何らかのテクノロジーや行法の発達により、だれもが簡単に変性意識状態に到達し、「宇宙と一体化」できるような時代が来れば、もはやノストラダムスの予言は無用の長物となる、という意味ではないかと思うのだ。

なぜならそうなったときには、すべての人がノストラダムスと同じ能力を手に入れることができるようになるのだから――。

恐怖の大王は9・11事件だった!!

ノストラダムスは、フランス16世紀のすぐれた医者で予言者でした。50歳代の半ばごろまでに、世界の未来を約1000篇の予言詩にまとめた『諸世紀』という本を書いて出版しました。

その第10巻72番の詩には、「1999年7の月、恐怖の大王が空から来る/アンゴルモワの大王を甦らせるために/その前後、マルスは幸福の名のもとに支配するだろう」という謎の詩が記されていました。

当時の人々はだれもこれを解けません。しかし彼の死から400年後。時代が20世紀に入って核兵器が発達するようになると、「この予言の〝空から現れる恐怖の大王〟とは、おそらく第3次世界大戦で降りそそぐ核ミサイルのことだ。とすればその惨火やそれによる天変地異で、人類は1999年7の月に滅ぼされちゃうんでは……」という恐ろしい解釈がささやかれるようになりました。

私(五島)もそう考えた解釈者のひとりで、その危機も訴えた自分の本を私は1973年に出しました。それは当時の反核・反戦のため少しは役立った点もあったかもしれませんが、半面、当時の米ソ緊迫などと重なって、国の内外に大きな不安を巻きおこしました。

ではその後、実際に1999年7の月(この原句「sept mois」は9月とも読めます)が来たとき、予言されたような破滅は起こったか、というと、何も起こりませんでした。恐怖の大王なんてどこにも来なかったし、第3次世界大戦も人類滅亡も起きなかった。そのため私はデタラメ解釈者として激しく指弾され、故ノストラダムスもインチキ予言者だったということで、こっぴどくたたかれました。

ところが、それから2年後の2001年9月11日に、いわゆる「9・11同時多発テロ事件」がアメリカで起こりました。乗っ取られた2機の大型航空機が、それまで不可侵だったニューヨーク、米国の経済基地、世界貿易センターへ突っ込み、巨大な超高層ビル2棟が崩壊全滅しました。他の1機はペンタゴン本部に突っ込み、多くの秘密書類や超兵器情報が灰になりました。

アメリカはこれに激怒、2000台の戦車と3000機の巡航ミサイルを中東に急派し、イラク戦争、アフガニスタン紛争が起こりました。ロシアや中国もこれに反応し、世界はまさに第3次世界大戦の寸前まで緊迫しました。

ノストラダムスが残した極秘予言

そこで私たち予言解説者が、戦慄とともに思いだしたのは、この「2001・9・11」の28年前に英国の主婦作家エリカ・チータムが著していた『ノストラダムス予言集』という本のことでした。

その本のなかでエリカは、ノストラダムスの「1999年、恐怖の大王」という詩を、もうひとつの目だたない詩(『諸世紀』第1巻87番)と併せて解き、「恐怖の大王」の原文(旧いフランス語)が、現代アメリカ語に訳したときだけ「テロの大王」と解釈できる、という重大な秘密をつかんでいたのでした。

ほか、「1999年7の月」という表現は、世紀末を強調するための詩語で、だから実質的には2000年12月までが範囲に入るんじゃないか、ということ。また「恐怖の大王が空から来る」であろう場所は。『諸世紀』第1巻87番にある「新しいシテ」→欧米の中心としてのパリのシティ島を継ぐニューヨークのマンハッタン島の意味ではないのか、そこに「テロの大王」が2000年9月に突っこんで、そのセンターと呼ばれる場所の複数の超高層ビルを崩壊させ、それがへたすると人類破滅のひきがねになるんじゃないか、ということも。

ですから、こうしたエリカの解釈は(期限が2年ズレた点を除けば)、あとは細部までほとんど当たったのでした。ということは、彼女をここまで正解にみちびいた16世紀のノストラダムスの予言原文も、ふたつの詩を併せて解いたときだけ、ほとんど完璧に500年後の「9・11」を当てていたということです。

古い予言というものは、大半は漠然として不正確ですが、すぐれた予知能力者の脳が深く未来に食いこんで予知した場合にだけ、このように衝撃的に的中することがあるのです。

それでは、そこから考えて、これから日本や世界は本当はどうなっていくのか? ノストラダムスやエリカはここをどう見ていたのか?

残念ながらふたりとも、それをいいきり書き遺してはいません。彼の予言詩集全体からは、人類が1999年以降のいろんな危機を乗りこえた場合でも、さらに以後より多くの戦禍や災害が続くことが強く暗示されています。それで人類の大半はみじめな状態になるけれども、一部の国と一部の人々だけは繁栄と幸福を勝ちとって生きぬくだろうと。

とくに日本人の一部は、ノストラダムスとヨハネの黙示録の予言を重ねて解いた場合、「日の出の天使」になるという使命を授かることが示されています。「日の出の天使」とは、新しい知能や新しい技術を駆使して、危機や悲惨や災害に引きずりこもうとする悪の勢力を、阻止し無力化するむずかしい使命です。それで救われる人々のひたいに、見えない印を押して救う仕事を、これから日本はやることになる、そして日本人はそれをやると予言では定められているのです。

私は長い予言研究の最後に、そうした未来への極秘予言を書き遺します。若い方にはこれを記憶し、そこに各個人の輝かしい未来も国・民族の輝かしい未来もあるんだということを悟って、明るくそして強く進まれることを願ってやみません。

(ムー 2019年8月号 総力特集より)

松田アフラ

オカルト、魔術、神秘思想などに詳しいライター。

関連記事

ノストラダムス研究家・五島勉 追悼特集 大予言ブームを巻き起こした稀代の著述家/羽仁礼

『ノストラダムスの大予言』—— 。累計250万部を超える大ベストセラーであり、日本におけるノストラダムス研究書の代表である。その著者、五島勉氏が亡くなられた。はたして五島氏とは、どのような人物だったの

記事を読む

大予言者ノストラダムスの素顔と、残された未来予言/世界ミステリー入門

難解かつ謎めいた四行詩によって、数多くの歴史的大事件を予言したノストラダムス。特に、「1999年7の月」ではじまる内容の詩は、「終末予言」として現代のわれわれにも衝撃を与えた。しかし、その生涯や予言

記事を読む

五島勉が仕掛けたもうひとつの「大予言」! 『ファティマの秘密』の低温ブーム/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

あの五島勉がノストラダムスに続く新たな大予言として打ち出した『ファティマ・第三の秘密』。しかし、当時のこどもにはいまいちピンとこなかった?

記事を読む

インドの叙事詩に描かれた超兵器が先史文明を滅ぼした!! 「古代核戦争」の基礎知識

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、インドの叙事詩に記された超兵器と、世界各地に残る謎のガラス化現象が物語る古代核戦争を取り

記事を読む

おすすめ記事