聖地リシケシでガンジス川に祈る儀式「ガンガー・アールティ」に参加! 混沌のインドに住まう神々の偉大な存在感/ムー旅インド

ムー旅インドで訪れたのはヨーガの街リシケシ。雄大なガンジス川で体験した礼拝の儀式と沐浴体験をレポート!

記事を読む

難解かつ謎めいた四行詩によって、数多くの歴史的大事件を予言したノストラダムス。特に、「1999年7の月」ではじまる内容の詩は、「終末予言」として現代のわれわれにも衝撃を与えた。しかし、その生涯や予言の解釈には多くの疑問が残る。謎のベールに包まれた「大予言者」の真の姿とは?

目次

ノストラダムスといえば、本誌読者には説明の必要もないほど知られた人物だろう。

それぞれがわずか4行で記された数々の未来予言詩のなかでも、「1999年7の月……」ではじまるものは1999年の地球滅亡を記したものとされ、当時、世界中で大騒ぎになった。

だが――。

この予言詩だけがあまりにも有名になりすぎて、ノストラダムスの実態はよくわからなくなっているという面も否定はできない。ましてやこの予言が結果として「外れた」ことで、彼の業績や予言のすべてが否定されてしまった観さえある。その結果、真の姿はますます霧の彼方にかすんでしまったのだ。

はたして真のノストラダムスとは、どんな人物だったのか。

まずは再確認の意味を込めて、これまで伝えられてきた彼の人生を紹介してみよう。

ミッシェル・ド・ノストラダムスは、1503年12月14日にフランスのプロヴァンス地方サン・レミで生まれた。両親ともユダヤの家系であり、知識の根には、父方と母方それぞれから伝えられた古代ユダヤの叡智があったといわれている。

なかでもノストラダムスに強い影響を与えたのは、母方の曾祖父だった。

彼は幼いノストラダムスに、医学、占星術、数学、哲学、さらにはユダヤの秘儀カバラまで叩き込んだとされる。

かくしてノストラダムスは、12歳にしてラテン語、ヘブライ語、ギリシア語をマスターしただけでなく、古典文学、数学、医学、占星術、錬金術、さらにはカバラの奥義にまで精通するようになった。

15歳のころにはアヴィニョン大学に入学し、文法学、修辞学、論理学、算術、幾何学、天文学、音楽などを学んだ。その後、一時的な放浪生活を経て、1529年にはモンペリエ大学医学部に入学。ここで医学博士号を取得する。ちなみにこのころ、ノストラダムスは最初の結婚をしている(妻子とはのちに死別したとされる)。

ノストラダムスはこの時代、大流行していた黒死病(ペスト)の治療と撲滅に専念。当時としては「ありえない」とされた、アルコール消毒や高熱消毒といった現代医学に通じるような治療方法を行った。

だが、これが原因で伝統を重んじる大学当局と対立し、再度、放浪の旅に出る。そしてこの旅の間に、彼の未来予知能力は著しく顕在化したらしい。

こんな話がある。

旅行中、修道士の一行と出会ったノストラダムスは、そのなかのひとりの若い修道士を目にすると歩み寄って跪き、挨拶をはじめた。

「なぜ、そんなことをするのですか?」

驚いて理由を尋ねると、ノストラダムスはこう答えた。

「聖下(教皇の尊称)の御前です。膝を折ってご挨拶しないわけにはいきません」

一行は肩をすくめ、ノストラダムスの行為をあざ笑った。

だが――。

ノストラダムスが跪いた若い修道士こそ、1585年にシクストゥス5世としてローマ教皇になるフェリーチェ・ペレッティだったのである。

ノストラダムスはその後、プロヴァンス地方のサロンという町で再婚し、44歳にして終の棲家を定める。以来、公共の碑銘を起草するなど、街の名士として暮らしはじめたとされる。

同時にそれは、予言者ノストラダムスの本格的なデビューでもあった。この町でノストラダムスは、翌年1年間について予言した「暦」――毎年の運勢暦――を発光する。

それが抜群の的中率を示したことで大評判を呼び、毎年のように版を重ねていくのだ。こうして予言者・占星術師としての名声が定着すると、いよいよ彼は長期的な未来を記した大作、『ミシェル・ノストラダムス師の予言集』を執筆しはじめる。

この時代、ノストラダムスは深夜になると書斎にこもり、精神統一をはかりながら未来予知に熱中するようになった。

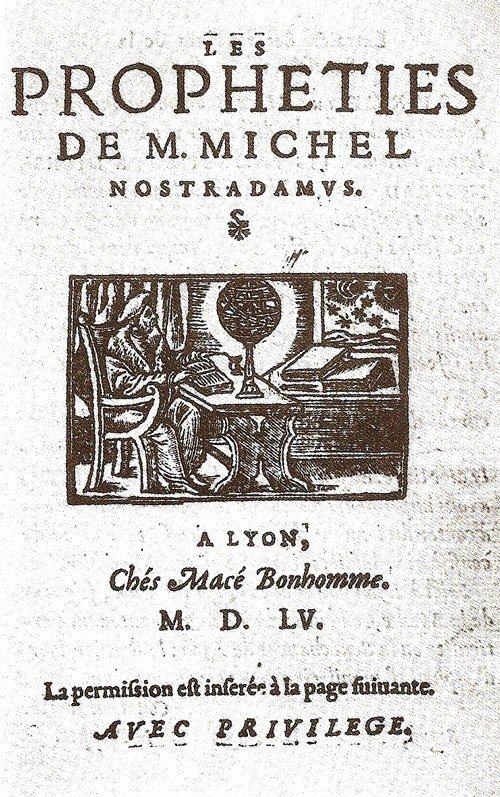

そして1555年7月、ついにその初版を刊行。当時は全10巻という膨大な量になる予定だったが、実際に出版されたのは、第4巻の途中までだった。

本書は、散文による序文と、『百詩篇集』という四行詩から成っていた。と書けば、勘のいい読者にはもうおわかりだろう。

のちに『百詩篇集(諸世紀)』と呼ばれた、いわゆる「ノストラダムスの大予言集」の誕生である(以下、本稿では『百詩篇集』と呼ぶ)。

ノストラダムスの名はますます高まり、『百詩篇集』刊行からわずか2か月後には、フランス王国アンリ2世とカトリーヌ・ド・メディシスによって王宮に招かれることになる。

カトリーヌはその後も、個人的にノストラダムスを呼びよせ、子供たち、つまり王子たちの未来まで占わせたという。

このときノストラダムスが、「4人の子息から4人の王が生まれる」と語った話はよく知られている。実際には4男が早世したことで予言は外れたかに見えたが、3男はポーランドとフランスの2か国の王になったので、見事に的中したという解釈もある。

だが、なんといっても、予言が的中したケースとしてもっとも多く語られているのが、アンリ2世の死についてだ。

1556年、ノストラダムスはカトリーヌに、夫のアンリ2世は数年後に事故で死ぬと予言していたのである。

しかも――。

それはすでに『百詩篇集』に四行詩として掲載されていたというのだ。

「若い獅子が老いたる獅子を打ち負かす

野試合の一騎打ちの果てに

金のかごの中で『目』を突きさされ

ふたつの傷はひとつになり痛ましい死が来る」

(第1巻35番/千葉茂隆訳)

1559年6月30日、アンリ2世の妹と娘のそれぞれの結婚を祝して、乗馬による槍試合が行われた。このときアンリ2世は、スコットランド国軍のモンゴメリー伯と対戦したのだが、そこで重大なアクシデントが起こる。

モンゴメリー伯の槍が折れ、その破片がアンリ2世の右目に突きささったのだ。アンリ2世はこの傷がもとで、7月10日に絶命している。この四行詩は、それを告げたものだというのである。

たとえば詩のなかの「金のかご」は、アンリ2世がかぶった兜を意味しているとされる。しかもモンゴメリー伯の所属するスコットランド国軍の紋章は獅子なのである。

かくして人々は、改めてノストラダムスの予言の正確さに感嘆した。

ノストラダムスはこのように数多くの予言を残した。また、多くの王侯貴族などを相手に、占星術師として未来の相談にも乗っていたとされる。

アンリ2世の息子、シャルル9世と会見したときには、一緒にいた少年に対し、いずれフランス国王になると予言。少年がのちにアンリ4世として即位したことで、ここでもずばりと未来を透視してみせた。

また、シャルル9世もノストラダムスに「常任侍医兼顧問」の称号を与え、厚遇している。

だが――。

その一方でノストラダムス自身には、そろそろ老いが襲いかかっていた。どうやらリウマチに罹っていたようで、1565年の12月には、そのせいで21日間も眠れないと嘆いている。

翌1566年6月になると自分の死期を予知。公証人を呼んで遺言書を作成している。そして亡くなる前夜の7月1日夜には、「夜明けにきている私を見ることはないだろう」といい残してベッドに入ったのだ。

その言葉どおり、翌朝の2日、亡くなっている彼の姿が発見された。62歳だった。

ちなみにノストラダムスは、詩のなかで、自分がベッドと長椅子の間で死ぬことまで予言していたといわれるが、その真偽は明らかではない。

遺体は遺言書に基づき、サロン市にあるフランシスコ会修道院付属聖堂の壁面に葬られたといわれている。

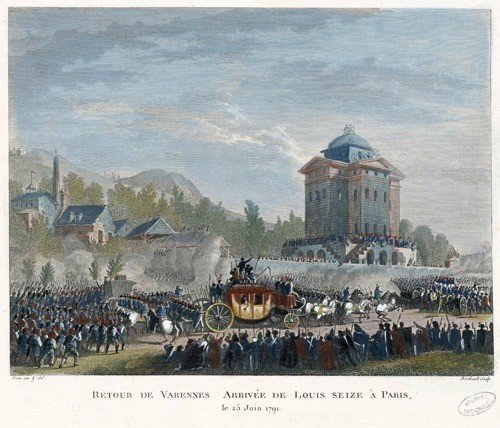

断頭台にける国王夫妻の末路

夜 ランスの森を通ってくるだろう

周り道の二人組が 王妃 白い石

灰色の僧侶がヴァレンヌで

選ばれしカベ 嵐 火 切断の因をなす

(『百詩篇集』第9巻20番)

1791年6月、フランス革命のまっただ中で起こった国王ルイ16世一家の逃亡劇「ヴァレンヌ事件」を予言したとされる一篇。「切断」という文言は、その後、国王と王妃マリー・アントワネットがギロチン刑に処されたことまで表しているという。

皇帝ナポレオンの台頭

皇帝がイタリア近くで誕生するだろう

帝国に多くの犠牲を払わせるだろう

人々は彼が手を結ぶ連中を見ているだろう

あいつは君主というよりも処刑人だと。

(『百詩篇集』第1巻60番)

イタリア近くのコルシカ島で生まれたナポレオンは、革命後のフランスを統括し、皇帝としてヨーロッパ世界に君臨した。この予言詩は、彼がヨーロッパ全土で戦争を起こし、多数の犠牲者を出すことを表しているという。

以上が、一般に知られているノストラダムスの生涯だ。

だが、最近の研究では、これは本当の姿を表してはいないのではないか、という指摘がなされている。

たとえば、ノストラダムスは「ユダヤ人」だったという説がある。

しかし、彼の祖父母は父方・母方ともに。15世紀にはすでにキリスト教に改宗していたことがわかっている。そもそも「ユダヤ人」というのは「ユダヤ教徒」とイコールだから、その意味ではノストラダムスは「ユダヤ人」ではない。

では、古代ユダヤ神秘思想の影響についてはどうなのか。

実はノストラダムスの著作を見る限り、むしろ『新約聖書』――すなわちキリスト教の影響のほうが濃いのである。

また、ノストラダムスの秘書だったジャン=エルメ・ド・ジャヴィニーは、「敬虔なるキリスト教徒たる歴代の国王アンリ2世、フランソワ2世、シャルル9世の常任侍医にして顧問であったミシェル・ド・ノストラダムス師の生涯に関する論文」のなかで、ノストラダムスの祖父についてこう書いている。

「その父方と母方の祖父たち(一方の名はピエール・ド・ノストラダム、もう一方はジャン・ド・サン=レミ)は占星術と医学に非常に長けた人物であり、医師として、一方はエルサレムとシチリアの王であったプロヴァンス伯ルネの侍医を、もう一方はルネ王の息子に当たるカラブリア公ジャンの侍医を、それぞれ務めていた」

まさにこれは、ノストラダムスの生涯において、博識のルーツを担う重要なポイントである。だが、彼らが王の侍医を務めていたという記録は、今のところはどこにも確認できていない。

さらにだめ押しとして、彼の教育係とされる母方の曾祖父は、ノストラダムスが生まれて間もなく亡くなっている。ここからも、「ユダヤの秘義」が伝授されたという可能性はきわめて低いのだ。

では、ノストラダムスは膨大な知識をどこで手に入れたのか? 残念ながら、いまだはっきりとしたことはわかっていない。

ノストラダムスの生涯のうち、今日まで伝えられている実績や予言解釈の多くについては、後世の書物で語られたものがほとんどだ。しかも日本では、そうした彼の伝記的資料が本格的に入ってくるまえに、あまりにも名前が大きくなりすぎてしまったこともあり、余計に話が混乱してしまっている。

その代表例が、五島勉氏の大ベストセラー『ノストラダムスの大予言』シリーズだ。

1973年11月25日に刊行されたこの本では、ノストラダムスの生涯がいかに神秘的なものであるか、そして彼の予言がいかに正確であるかを、実例を挙げながらことこまかに解説していた。その衝撃的な内容にショックを受けたわれわれは、彼の予言からは決して逃れることはできない、というイメージを焼きつけられてしまったのだ。

そしてそれが、「1999年7の月……」という終末予言へと向かっていったのである。

だが――。

のちの検証によれば、五島氏による予言詩の解釈はもちろん、ノストラダムスが起こした奇跡についても。かなり創作が加えられているという指摘がある。念のために書いておくが、もちろんこれは五島氏だけの問題ではない。

ノストラダムスの生涯については、現地フランスにおいても後世になって書かれたものがほとんどで、数多くの装飾をまとっている。ましてや難解な四行詩の解釈においては、フランス語を母国語とするフランス人でさえ困難なのだ(『百詩篇集』はフランス語で書かれている)。

さらに、執筆当時の五島氏の手元には、ノストラダムスに関する資料がほとんどなかったとさえいわれている。

かくしてノストラダムスの生涯とその予言は、「神仏化」と「創造」によって今日の姿になったといえるだろう。

ノストラダムスの「終末予言」

1999年7の月

天から恐怖の大王がやってきて

アンゴルモアの大王を甦らせる

その前後、火星が幸せのうちに統治するだろう

(『百詩篇集』第10巻72番)

ノストラダムスの予言が、世界に与えた影響にはきわめて大きいものがあった。

もちろんだれもが、心の底から1999年における世界の終わりを信じたのかといえば、答えはノーだ。しかし、心のどこかにぼんやりと、世界の終わりというタイムリミットのような意識が刻まれたことは間違いないだろう。

それだけに、何ごともなく1999年がすぎたときの失望感と喪失感、そして安心感は、また特別なものであった。

以来、少なくとも日本では、ノストラダムスの予言に関する話題はウソのように消えた。それはあたかもノストラダムスの予言が、そこで終わったかのようでさえある。

だが――果たして1999年の予言詩は、本当に「外れた」のだろうか。

そもそもノストラダムスの四行詩は難解なうえに、明確な年代が書かれた内容はほとんどない。また、時系列によって詩が並んでいるわけでもないのだ。

だから、この四行詩にもさまざまな解釈が存在する。たとえば、詩のなかに登場する「恐怖の大王」について、2011年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件において、国際貿易センタービルに突入した航空機のことではないか、という指摘も登場した。

もちろんこれは1999年以降のことだが、そもそもノストラダムス自身は、1999年に世界の終わりが来るなどとは、ひとこともいっていない。

しかも、ノストラダムスは自らの詩について、「現在から3797年までの永続的な予言」と書き残しているのである。

では、3797年の予言とはどんなものなのか。

たとえば、『百詩篇集』第1巻48番にはこんな四行詩がある。

「月の支配の20年が過ぎた

7000年、別のものがその体制を保つだろう

太陽が残された日々を受け取るであろうときに

私の予言は成就し、終わる」

いかがだろうか。いかにも世界の終わり、予言の終わりを示唆するような詩だ。

しかに、これは3797年についての予言ではないという。キリスト教の天地創造をベースにした、惑星による時代支配について語ったものであり、月の支配に続いて太陽の支配が終わるとき(西暦2242年)に、自身の予言も終わるという意味だというのだ。

一方で、前述したノストラダムス本人の言葉を根拠に、本当の世界の終わりは西暦3797年だと主張する人もいる。

ノストラダムスがこの予言に込めたメッセージはなんなのだろうか――唯一はっきりしていることは、「そのとき」が訪れるまで、何か起こるのかはだれにもわからない、ということだ。

逆説的にいえば、ノストラダムスがいう3797年まで(それが西暦を意味するものであるならば、だが)、すべての四行詩はどのような解釈であっても受けいれられうる。

ノストラダムスの四行詩は、まさに"予言の迷宮"なのである。

数々の予言を的中させ、人々を驚かせたノストラダムス。彼は3797年までの予言を残しているという。われわれには、果たしてどんな未来が待ち受けているのだろうか……?

(月刊ムー2018年1月号掲載)

関連記事

聖地リシケシでガンジス川に祈る儀式「ガンガー・アールティ」に参加! 混沌のインドに住まう神々の偉大な存在感/ムー旅インド

ムー旅インドで訪れたのはヨーガの街リシケシ。雄大なガンジス川で体験した礼拝の儀式と沐浴体験をレポート!

記事を読む

宙を舞い、天変地異を呼ぶ!D・D・ヒューム/世界の霊媒師

近代以降、霊と交信する方法を確立、または会得した霊媒たちが世間を賑わせるようになる。彼らは霊界の存在から超常の力を借りて、この世に具現化させてみせた。 今回は、近代以前に霊の力をわがものとした「D

記事を読む

一粒万倍日やボイド時間をチェック! 2024年12月の開運カレンダー

2024年12月のラッキーデーがわかる! 大安などの吉日のほか、宝くじ購入によいとされる一粒万倍日や天赦日、金運にツキのある寅の日などをご案内。12月は26日にご注目を。天赦日で甲子日で一粒万倍日です

記事を読む

魔術の準備と光のバリアーの張り方/LUAの「ブラックオニキス−開運と魔除けの呪術」(2)

本誌11月号の特別付録「ブラックオニキス・クリスタル」を使った魔術をLUA氏が指南! 今回は、魔術の準備と自分を守る光のバリアーの張り方について。

記事を読む

おすすめ記事