イギリスの幽霊博物館に眠る呪物人形「スケアリー・メアリー」がポルターガイスト現象を引き起こす!

イギリスのストーク・オン・トレント幽霊博物館にある、さまざまな怪異を引き起こすという呪われた人形「スケアリー・メアリー」。カメラが捉えた怪現象と、幽霊博物館に眠る“いわくつき”のアイテムをレポート!!

記事を読む

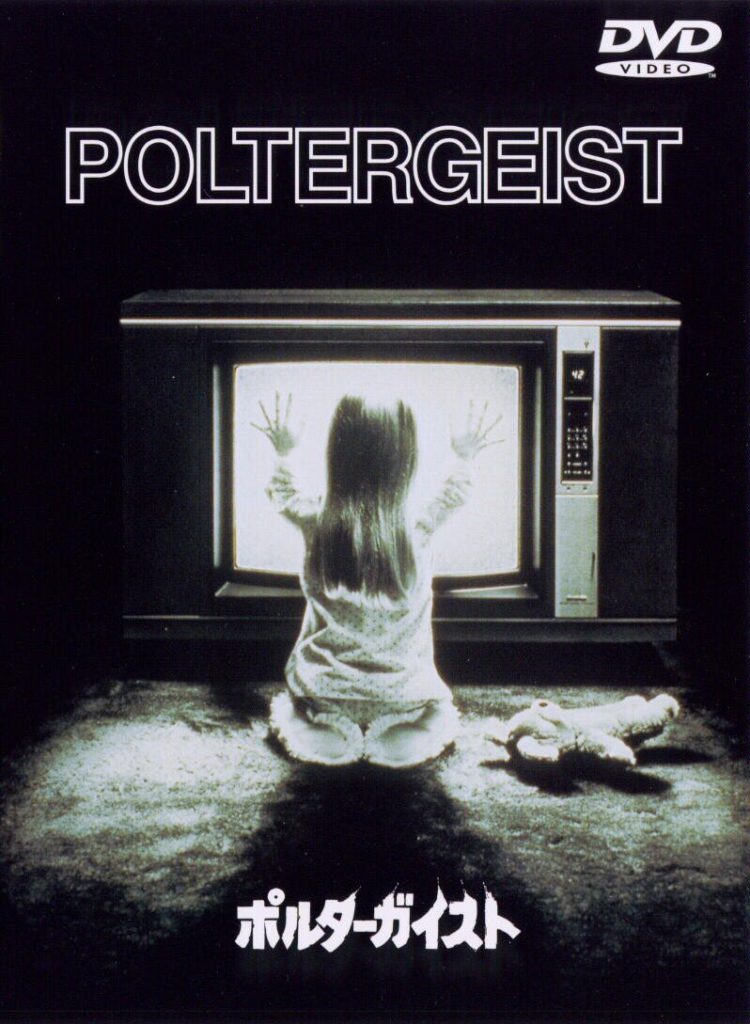

ポルターガイストを知ったのは、82年の映画から? 70年代に通底した「モノの心霊」ネタを振り返る。

目次

今回のお題はちょっとややこしいのだが、要するにスピルバーグ制作の映画『ポルターガイスト』が1982年に公開される以前、「ポルターガイスト」という現象はオカルト児童書などの子ども文化において、どう捉えられていたんだっけ?……ということを思い出してみたいのである。

わざわざ思い出してみるまでもなく、僕と同世代の人ならこともなげにこう言うだろう。

「いや、あの映画が公開される前は、ポルターガイストなんて言葉は誰も知らなかったよ」

これはほぼその通り。一般的には、あの映画が大々的に公開されたことによって多くの子どもたちが「ポルターガイスト」という奇妙な響きを持つ言葉を初めて耳にし、以降は知らない人がいないほどに広く流通するようになった。

僕自身もまさにそうで、当時中学生だった僕はさまざまなメディアに掲載された映画の紹介記事で「ポルターガイストとは『騒がしい霊』のことである」といった解説を読み、「へぇ~」と思ったのを覚えている。そして、よくわかないまま「とにかく今までにないホラー映画らしいゾ」と期待に胸をふくらませて公開直後に観にいき、なんとも煮え切らない気持ちになったのだった……という話は後述するが、まずは「ポルターガイストなんて言葉は誰も知らなかったよ」という説について、もう少し細かく検証してみよう。

前言と少々矛盾するが、当時の子どもたちのなかには、特に1967年生まれの僕より少しだけ年上の子たちのなかには、「映画公開の10年も前から『ポルターガイスト』という言葉を知ってたよ」という人も相当数いるはずなのだ。

つのだじろうの代表作、『週刊少年チャンピオン』に連載された『恐怖新聞』に登場していたからである。読むたびに寿命が100日縮まる奇怪な新聞を主人公のもとに運び続ける新聞配達員(の霊体)の呼び名(?)が、ズバリ「ポルターガイスト」だった。

1973年の連載開始時点で、つのだ先生はちゃんと「ポルターガイスト」の概念も作中で解説しており、『うしろの百太郎』などとともに単行本の後追いで本作を読んだ僕ら世代も、少なくとも70年代後半には「ポルターガイスト」という言葉を目にしていたことになる。

しかし、映画の公開時、僕はそのことをすっかり忘れていたらしい。というか、本稿を書くために確認してみるまで、このことはまったく記憶から抜け落ちていた。当時、クラスの友達と映画『ポルターガイスト』の話になったときも、『恐怖新聞』の話題が出たことはなかった気がする。「新聞配達員の幽霊の呼び名」という非常に奇妙な形で使われた「ポルターガイスト」という言葉は、当時の子どもたちにさほど強い印象を残さなかったのかも知れない。

そもそも「poltergeist」という言葉は16世紀のドイツで生まれたとされ、宗教改革で知られるかのマルティン・ルターの著作中にも見られるそうだ。これがいつ日本に入ってきたかは定かではないが、我が国の心霊主義運動の祖である浅野和三郎が「騒々しい霊」と和訳したことが知られているので、少なくとも研究家や好事家の間では大正~昭和初期からそれなりに流通していたらしい。

ぐっと時代を下ってみると、例えば1964年には、作家・書誌学研究家として大量の奇譚を紹介した庄司浅水が著書『世界の怪談』で取りあげているし、さらに1968年に刊行された黒沼健の『怪奇と謎の世界』は「ポルターガイスト」の解説に一章を割いている。この本は毎日新聞社から刊行された「毎日新聞少年少女シリーズ」という子ども向けオカルト本であり、60年代にはすでに児童書の世界でも一応はコンテンツ化されていたわけだ。

1976年になると学研からまるまる一冊「ポルターガイスト」を扱った『幽霊とポルターガイスト』(超常世界の挑戦シリーズ)が刊行されており、1982年以前の子ども文化においても「ポルターガイスト」は決してノーマークだったわけではない。

ところで「ムー」はどうだったのかな?……と調べてみると、なんと1979年11月の創刊号ですでに「怪奇実話 恐怖の怪現象! ポルターガイストの家」なる記事を掲載している! そしてもちろん、映画『ポルターガイスト』公開直前の1982年7月号では「ポルターガイストの謎」という記事を「カラースペシャル」として掲載。やはり当時から押さえるべきところはきっちり押さえる企画力を誇る媒体だったのである。

とはいえ、「ポルターガイスト」という言葉を老若男女に広く知らしめたのはやはりスピルバーグの映画だったわけで、この作品の公開当時のことについても少し触れておこう。

今、不用意に「スピルバーグの映画」と書いてしまったが、もちろん本作の監督は数々の凶悪作品で知られるトビー・フーパー。スピルバーグは同時進行で撮影されていた『E.T.』に注力していたため、製作総指揮にまわっていた。ところが当時、『ポルターガイスト』はあくまでも「あのスピルバーグの新作!」として喧伝され、多くの子どもたちはそのつもりで観にいったのではないかと思う。少なくとも当時の僕はトビー・フーパーについてはなにも知らず、かの『悪魔のいけにえ』すらまだ観ていなかった。まして彼の作品の中で僕が最も好きな『悪魔の沼』を観て、その異常な世界に心底驚愕してしまうのはもっともっと後のことだ。

大人になって以降、『ポルターガイスト』はわりと好きな作品になったが、初見の際はどうにも物足りない印象を受けた。怪異が起きはじめる序盤は実録心霊モノのようなワクワク感があるのに、クライマックスが近づくにしたがって人畜無害なファミリー映画というか、なにやらディズニー風の絵面が多くなって、ファンタジー調にキレイにまとまっていく。このバランスこそが魅力で、それをトビー・フーパーがやっている、というか、やらされている(撮影中は連日スピルバーグが現場に現れてあれこれと指示を出し、まったく思うように撮れなかったらしい)ところこそが見どころなのだが、中学生の僕にそんな味わい方ができるはずもなく、ただ「なんかヌルいなぁ」と思ってしまった。

一方で『ポルターガイスト』は、人畜無害どころか「呪われた映画」として都市伝説的に語られることも多い作品だ。出演者が次々に怪死(?)を遂げたとされるからなのだが、まず主人公一家の長女を演じたドミニク・ダンが映画公開直後、ボーイフレンドに路上で絞殺されてしまう。さらに『ポルターガイスト1~3』のシリーズ全編で物語の鍵を担う末娘、少女キャロル・アンを演じたヘザー・オルークは、1988年公開の『3』の撮影終盤に緊急入院し、わずか12歳で帰らぬ人になってしまった。消化器に障害が起こる難病、クローン病だったことが後に判明する。

ほかにも「3」公開時までに2人、2000年代に入ってからもさらに2人と、シリーズに出演した役者が計6人も死亡している。その半数は怪死などではなく、50~60歳代での病死なのだが、2009年に67歳で亡くなったルー・ペリーマン(『1』で心霊調査員を演じ、『ブルースブラザース』『悪魔のいけにえ2』にも出演)は、刑務所から出所してきたばかりの見ず知らずの男に理由もなく斧で斬殺されている(犯人は泥酔状態だったらしい)。

こうしたことをどう捉えるかは人それぞれだろうが、僕ら世代の印象に強く残っているのは『3』公開時の騒動だ。日本では『ポルターガイスト3』に、キャロル・アン=ヘザー・オルークの急死をことさら強調した「少女の霊に捧ぐ」というサブタイトルが付加され、「曰くつきの映画」として売る宣伝戦略が取られた。この種の興行は昔から映画界では常套手段ではあるが、さすがに多くの人に不快な印象を与えたのだろう。露悪的な宣伝方針が一部メディアで痛烈に批判されていたのを覚えている。

そういうこともあって敬遠されたのか、結局『3』はさして話題にもならず、僕も公開時は観にいく気にはなれなかった(映画自体は鏡とガラスの効果を全編にわたって多用した奇妙な作品で、決してつまらなくはないんだけど……)。

「ポルターガイスト」という言葉が一般に流通したのは1982年以降だとしても、現象としての「ポルターガイスト」(「騒霊」的なもの)は大昔から日本でもさまざまな怪談で語られており、戦前どころか江戸時代などの文献からもいくらでもサンプルを拾うことができる。

古典的な日本の怪談でよく見られるのが、家財道具が生き物のように動きだすというパターン。「皿や茶わんが暴れまわる」「飯を炊く釜がふわりと宙に浮く」といったケースだ。

怪談作家・田中貢太郎が収集した怪異譚のなかには、「箒が人のようにトコトコ歩き、着物を着た」という珍妙なものもある。これらは現象としては典型的な「ポルターガイスト」だが、日本では「妖怪変化」と捉えられてきた。モノでも動物でも、一定以上の時間が経過すると「妖怪化」するという発想だ。モノはあまりに古くなると命を宿して動きまわるようになり、猫なども年を経れば尋常な生物を超越して「化け猫」になるというわけだ。

また、欧米では「特定の家をめがけて空から小石が降ってくる」というのも「ポルターガイスト」の一種として知られている。この「石降り」も古くから日本で見られる怪現象で、『遠野物語』などにも多くの記録が残されている。

「ポルターガイスト」現象は「思春期の少女」の近辺で起こること多いとされるが、日本でも「少女・乙女・生娘」が怪異のトリガーとなる怪談は無数にあり、若い娘が家にいるときだけ家庭内に「騒霊」的な現象が起こる、逆にいないときだけ起こるといった話もよく耳にする。その年頃の少女たちの不安定な情動が霊的なものと呼応するから、というのが欧米の「ポルターガイスト」の考え方だが、こうしたことも日本における「狐憑き」「犬神憑き」などの対象の多くが若い娘であることの延長にあるのだろう。

70年代オカルトブーム期において、「ポルターガイスト」的な「騒霊現象」がもっとも頻繁に語られたのは、僕の記憶では「コックリさん」ブームのころだったと思う。

70年代の「コックリさん」の流行は大人~若者の間でブレイクしてから子ども文化へ流入してきた。子どもたちの流行となってからは、「コックリさん」が起こす怪異といえばいわゆる「狐憑き=パニック障害」であり、「コックリさん」で遊んでいた子どもの一人がヒステリックな発作に見舞われた、という逸話ばかりになっていく。

ところがブームのごく初期のころ、「コックリさん」がまだ大人たちの「オカルト遊び」だったころは、「狐憑きになった」という話はほとんど耳にしなかったと記憶している。そのころの「コックリさん」絡みの怪談は「騒霊現象」的なものがほとんどで、次のようなものが主流だったはずだ。

「バー(あるいはスナック)でサラリーマンとホステスたちが遊び半分で『コックリさん』をやっていた。ところが召喚した霊が帰らなくなってしまう。困っていると、突然、地震のように店が揺れはじめ、棚のボトルやグラスが次々に砕け散った」

この「ボトルやグラスが砕けた」という話はやたらと耳にした記憶がある。ほとんどの話の舞台は「酒場」で、これは「コックリさん」の戦前における伝播が「港町の酒場」や「女郎屋」を起点に広がっていったことと関係があるのだろう(中岡俊哉は「コックリさん」の普及ルートを「色町から下町へ」と推測していた)。「コックリさん」(スピリットボードなどによる簡易降霊術)が海外の船員を媒介にして日本に上陸した当初は、酒宴の席でホステスや芸子などの気を引くためにオッサンたちがやってみせる密やかな遊びだったわけで、その伝統(?)が70年代のブームの頃までまだ残っていたのではないかと思う。昭和の時代は「バーで披露とすると人気者になれる不思議な手品」みたいなものを集めたネタ本が大量に刊行されていたが、おそらくああいうものと同じノリだ。

先に紹介した「ムー」創刊号の「ポルターガイスト」の事例(スナックを舞台にさまざまな怪現象が続発する)は、まさに僕ら世代が幼少期に耳にした初期の「コックリさん怪談」そっくりで、その独特のタッチが僕にはなんとも懐かしい。この種の「酒場の怪談」は、ほかにも「幽霊が常連客として毎晩スナックにやってくる」とか「死んだ客がキープしていたボトルの酒が徐々に減っていく」とか、かつてはさまざまなものがあったのだが、今ではあまり耳にすることがなくなった。ジャンルとしては非常に括りにくいのだが、「昭和酒場オカルト」とでもいうような、「オッサンとホステスの体験談」として語られる「夜の繁華街の噂話」が、週刊誌などの実話怪談の主流だった時期が確かにあったのだ。

そんな昭和の「ムード歌謡」が聞こえてきそうな高度成長期の場末感(?)あふれる怪談をまとめたらおもしろいんじゃないかという気もするのだが、どう考えてもニーズはあまりないだろう。

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

イギリスの幽霊博物館に眠る呪物人形「スケアリー・メアリー」がポルターガイスト現象を引き起こす!

イギリスのストーク・オン・トレント幽霊博物館にある、さまざまな怪異を引き起こすという呪われた人形「スケアリー・メアリー」。カメラが捉えた怪現象と、幽霊博物館に眠る“いわくつき”のアイテムをレポート!!

記事を読む

空から魚やカエルが降ってくる! ファフロツキーズ現象の謎/ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、魚やカエルから、金属や石、巨大な氷塊まで、ありえないものが空から降ってくる超常現象につい

記事を読む

昭和子ども交霊術ブームと「脱法コックリさん」の進化/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回は、古典的交霊術が小学校カルチャーに適応して育まれた「コックリさん」を振り出しに、その派生

記事を読む

ダライ・ラマ後継者「輪廻転生」制度継続で中国の介入を断固拒否、ほか今週のムー的ミステリーニュース7選!

6月27~7月3日にかけて世界を騒がせたオカルト・考古学・民俗学などの最新不思議ニュースから、超常現象情報研究所と編集部が厳選!

記事を読む

おすすめ記事