イカ型UFOから動物を肉塊に変える凶悪UFOまで! 調査団体MUFON幹部が明かした戦慄のUFO事件

世界最大かつ最古の民間UFO研究団体として知られる「MUFON」。同団体のトップ調査官のひとりが、驚愕のUFO事件の数々を公表した!

記事を読む

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、ヒマラヤ山脈に棲息し、多くの痕跡も確認されている「雪男」型の獣人UMA「イエティ」を取りあげる。

全身が長い毛で覆われ、人間のように2本足で直立歩行するUMAがいる。このタイプは「雪男」と総称されることもあり、呼び名こそ地域によってさまざまであるが、世界中から目撃報告が寄せられている。

だが、数ある「雪男」型UMAの中でももっとも高い知名度を誇るのは、北アメリカ大陸で目撃されるビッグフット(サスカッチ)、そして「ヒマラヤの雪男」イエティであろう。

イエティという呼び名については、チベットの言葉で「岩場」を意味する「イエ」と「動物」を意味する「ティ」というふたつの単語からなるといわれているが、地方によっては「メティ」あるいは「ミティ」という異称もある。

その姿は一般に、大きな毛深いサルのような姿で、2本足で歩き、巨大な足跡を残す。大型のものは身長4・5メートルもあるというが、種類によっては身長1・4〜1・5メートルほどの小型のものもいるという。

こうした大きなサルのような生物については、ヒマラヤ地方の伝説には昔から伝わっているようだ。古いところでは、古代インドの叙事詩『ラーマーヤナ』に、巨大な白い猿の王ハヌマーンが登場するし、この地方に仏教が伝わる以前のボン教の伝説にも、大きな石を武器とするサルのような生物の伝承があるという。

しかし、その存在がヨーロッパに伝わったのは、19世紀になってからのことだ。

まずは1832年、当時ネパールに住んでいたイギリス人ブライアン・ホートン・ホジソンが、彼のネパール人ポーターが尻尾のない、もじゃもじゃの黒い髪の毛をして立って歩く生物を目撃したことを、「ベンガル・アジア協会会報」に掲載した。

57年後の1889年には、イギリス陸軍のローレンス・オースティン・ウォーデル中佐が、インドのシッキム州北部、標高約5200メートルの地点で、ヨーロッパ人として初めて、イエティのものらしき巨大な足跡を目撃している。

20世紀になって、イギリスを中心に、当時だれも制覇していなかったエベレストへの登頂計画が本格化し、遠征隊がヒマラヤ地方を頻繁に訪れるようになると、イエティに関する報告も増大した。

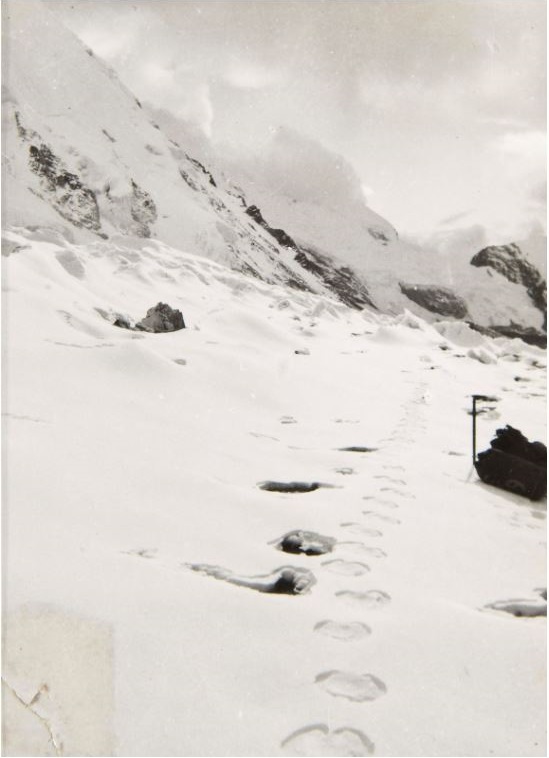

まずは1921年、エベレスト登頂計画策定に先立ち、周辺地域の調査や登頂ルートの確認を目的とした第1次遠征隊が組織された。チャールズ・ケネス・ハワード=ベリー中佐率いるこの遠征隊は、ラクバ・ラの標高約6300メートル地点で大きな足跡を発見した。この報告で、イエティの存在は世界に知られることとなった。

1925年には、ギリシアの有名な写真家で王立地理学協会会員ニコラオス・トムバジが、ネパールとインドの国境にあるカンチェンジュンガのゼム氷河上、標高約4500メートルの地点で、キャンプの東方の谷の中180から270メートルほどのところに、人間のように直立して歩く謎の生物を目撃した。

トムバジによれば、それは人間そっくりで立って歩き、ときどき立ち止まっては、小さなシャクナゲの木を引っぱったり引き抜いたりしていたが、すぐに藪の中に入って見えなくなったという。2時間後、トムバジは下山の途中わざわざ回り道をして、その生物がいたあたりを通ったところ、雪の上にはっきりした足跡が残っていたという。

さらに1951年、イギリスの有名な登山家エリック・シプトンとマイケル・ウォードが、チベット・ネパール間にあるメンルン氷河海抜6000メートルほどのところで、幅32センチ、長さが45センチもある巨大な足跡を発見した。指は5本あり、2本は大きく、他の3本は小さくてくっついていた。

彼らはその足跡を辿っていったが、1・6キロほどのところで雪が浅くなり、足跡は消えてしまった。エベレスト調査隊に何度も参加したことのあるシプトンが撮影したこの写真は、世界的にも大きな反響を呼び、イエティに対する関心も高まった。

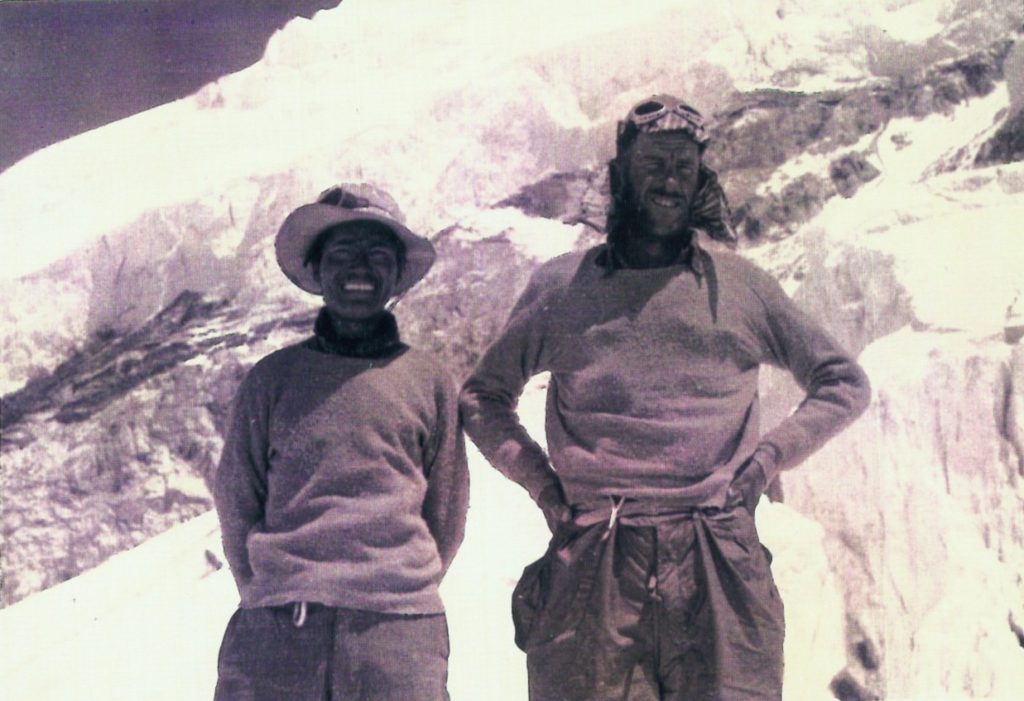

1953年、人類で初めてエベレスト山頂に立ったのは、ニュージーランドの登山家エドモンド・ヒラリーとネパール人シェルパ、テンジン・ノルゲイであったが、このふたりもまた、下山の途中で巨大な足跡を見たと報告している。

1954年になると、イギリスの日刊紙「デイリーメール」が本格的なイエティ探査隊を組織し、探査隊は雪上に残された多くの足跡を撮影した。その大部分は他の動物のものと確認できたが、確認できない大きな足跡もあった。

これを皮切りに何度も探査隊が組織され、日本からも1959年に東京大学医学部で小川鼎三教授を代表とする「日本雪男研究グループ」が結成され、毎日新聞社をスポンサーとして、6名の探検隊がエベレスト山麓を訪れた。

エベレストを制覇したヒラリーもまた、1960年から翌年にかけて自らイエティ探査隊を組織し、再びヒマラヤを訪れて、イエティの毛や糞といわれる遺留品、さらにはクムジュン寺院に保管されていたイエティの頭皮を借り受けている。

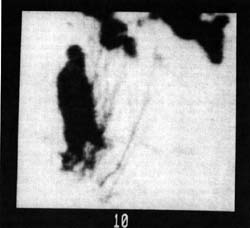

そして1986年3月6日、ヒマラヤ一帯をひとりで踏破していたイギリスのアンソニー・B・ウールドリッジが、初めてイエティの姿を撮影した。

その日ウールドリッジは、早朝宿舎を発ってヘムクンドという地域に向かっていたところ、途中で大きさ24・5センチほどの足跡を見つけた。

ウールドリッジはその後も山歩きを続けたが、12時半ごろ、再び足跡を見つけた。足跡は前方にある小さな茂みで終わっていたが、その茂みの向こうに黒い影のような物体を認めた。それは身長180センチ以上もあって直立し、全身が黒い毛で覆われ、角張った大きな頭部を持つ謎の生物だった。

その後もイエティの目撃は続いており、最近では2019年4月、インド軍がネパールと中国の国境付近で、雪原に巨大な足跡を発見したとして話題になった。

ではこのイエティの正体は何なのだろう。

1954年に「デイリー・メール」紙が組織した探査隊、さらには1960年から翌年にかけてのヒラリーの探査隊などは、イエティの体毛や頭皮などと伝えられる物品をイギリスに持ち帰り、分析を行っている。その結果はどうだったのだろう。

「デイリーメール」紙の探査隊がネパールのパンボチェ寺院の頭皮から採取した体毛は、比較解剖学の権威であるフレデリック・ウッド・ジョーンズ教授によって分析された。教授ははっきりした種までは特定できないとしつつも、クマや霊長類のものではなく、蹄のある動物の一種であると結論した。

1961年、ヒラリーがクムジュン寺院から借り受けて持ち帰った頭皮については、ある種のヒマラヤカモシカの毛皮で作られたものと判明した。さらにヒラリーの探査隊は、イエティの足跡はキツネのものであり、その他の体毛もクマやカモシカ、アカゲザルのものと結論した。

1959年、地元の住民が日本の探検隊に見せたイエティの毛皮はヒグマのものであった。さらに日本の登山家、根深誠も、イエティの別名メティはチベットではティモ(テモ)となり、それはそもそもチベットヒグマのことであるとして、イエティもヒグマであると主張している。

2013年には、オックスフォード大学の遺伝子学の権威ブライアン・サイクスがイエティの体毛といわれるもの3本をDNA分析した。

その結果、1本はスマトラカモシカのものと判明したが、他の2本はホッキョクグマ、それも4万年前のノルウェーから発掘された古代のホッキョクグマと遺伝子が似ていると発表した。

この発表は当時反響を呼んだが、サイクスが比較サンプルとして使用したのは、じつは古代ではなく現代のホッキョクグマであったらしい。しかもホッキョクグマとヒグマとはかなり近縁なので、結局はヒグマの体毛だったのではないかとする説もある。

このように、これまで物理的痕跡を分析した限りでは、イエティの正体はヒグマなど既知の動物の見間違いということになりそうだ。しかし、イエティ目撃報告のほとんどは、イエティは人間のように2本足で直立歩行しているとする。クマもときには2本足で立ちあがることはあるが、長距離を2本足で歩いたりはしない。また、これまで発見されているイエティの足跡も、明らかに2本足の生物の特徴を示している。

とすると、ヒマラヤ山系には、やはり未知の2本足の動物が棲息しているのではないかとも思われる。そこで、その正体として、ギガントピテクスやネアンデルタール人といった化石人類の生き残りという説も提唱されたことがある。ギガントピテクス説は1952年、ベルギーの未知動物学者ベルナール・ユーヴェルマンが唱えた。

ギガントピテクスは、今から約100万年前、新生代第4紀更新世前期後半のころに出現し、30万年前ごろに絶滅したと考えられている。

推定体長は2・7〜3メートルと巨大であるが、その体つきは人間に近く、想像される姿は目撃者たちが語るイエティの姿に近い。しかもギガントピテクスが生存していた地域は、イエティが目撃される地域にも重なるのだ。

他方、ネアンデルタール人説は、1964年に旧ソ連のポリティノフ教授が唱えたものである。だが最近の研究では、ネアンデルタール人はかなり現生人類に近い様相をしていたと判明しており、そうなるとイエティの毛深い外見とは異なってくる。

しかし、世界各地で「雪男」型UMAが目撃されている事実を考えると、いまだ確認されてはいないものの、地球全土に棲息領域を広げて繁栄していた霊長類がかつて存在し、その一部が密かに現代まで生きのびているのではないか、とも考えられる。

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

関連記事

イカ型UFOから動物を肉塊に変える凶悪UFOまで! 調査団体MUFON幹部が明かした戦慄のUFO事件

世界最大かつ最古の民間UFO研究団体として知られる「MUFON」。同団体のトップ調査官のひとりが、驚愕のUFO事件の数々を公表した!

記事を読む

ネッシーの”隠れ家”を特定か!? 8.26〜27「史上最大の探索プロジェクト」直前に相次ぐ新発見

今週末に迫った史上最大のネッシー探索事業。ここに来て、新たな発見も相次いでおり、UMAコミュニティの期待は高まるばかりだ――!

記事を読む

【速報】7月13日、世界最大のUFO研究組織MUFONが「史上最大の発表」実施へ! UFOの材質に関する新事実公表か!?

7月13日、UFOに関する研究が歴史的な転換点を迎えるかもしれない──。世界最大のUFO研究ネットワーク「MUFON」が“団体史上最大の発表”を行うことを宣言した!

記事を読む

【速報】ラスベガスの民家に不時着したUFOから異星人が出現! 警察沙汰に至る接近遭遇事件 ほか不思議ニュースまとめ/web MU HOT PRESS

今週世界を驚かせた最新不思議情報を一挙紹介!

記事を読む

おすすめ記事