UFOのニオイで宇宙人の出身地が判別できる!? UFOと宇宙とニオイの深い関係/オオタケン

宇宙空間にはどんな香りが漂っているのだろうか? また、異星人の体臭とは? 実は宇宙とニオイには意外な関係があったのだ!

記事を読む

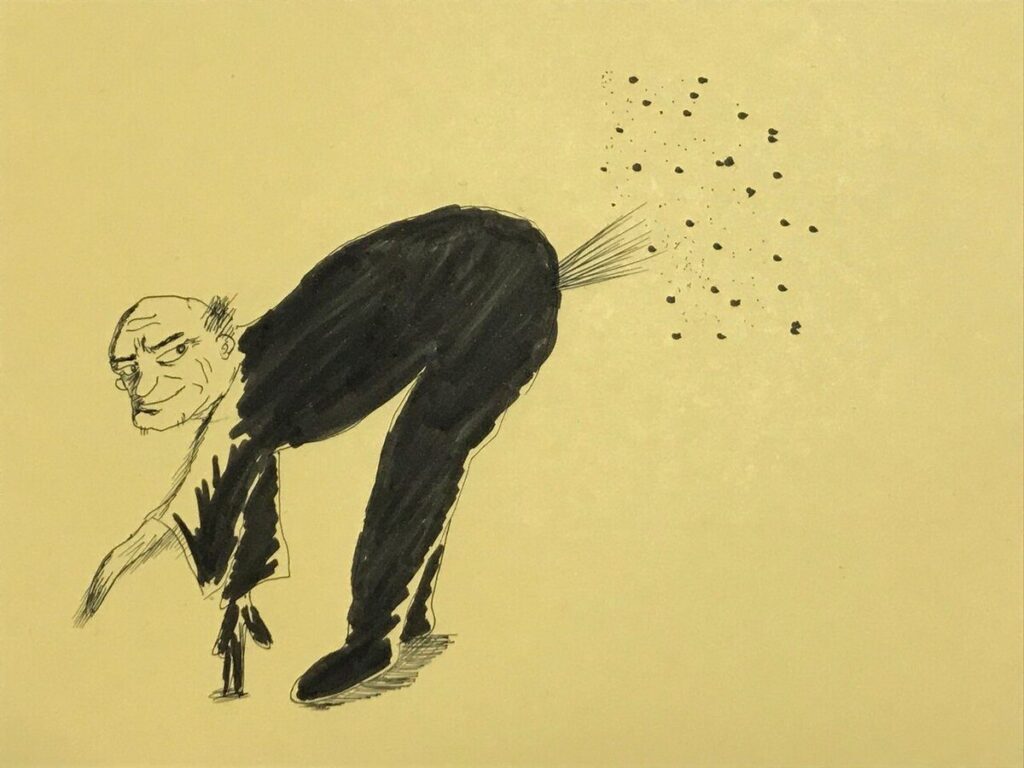

妖怪放屁放屁〟3部作の第2弾! 鳥を呑んだ爺さんと隣の爺さんの物語と、21の類話を怒涛の如く補遺々々します。

どこにでもいるような普通の善良なお爺さんが、ある日、自分の人生を変えることとなる「奇跡の屁」を獲得する――そんな昔話が全国各地に見られます。

「隣の爺」の回でもご紹介しましたが、「爺と屁」の昔話の多くは、ちょっとしたアクシデントで鳥を呑み込んでしまったことから始まります。何がどうなってそうなるのか、まったくわかりませんが、爺さんは奇跡のような放屁スキルを獲得し、その屁術で貧しい生活から一気にセレブへとのし上がるというサクセスストーリーになっています。

この昔話の類話には、先の「隣の爺」が関わる場合も多く、その場合、物語は目をそむけたくなるような惨たらしいエンディングを迎えます。話の後半から、「隣の爺」に死亡フラグ的なものが立ちはじめるのも注目すべき点です。

なぜ、「隣の爺」が入ると血なまぐさい話になるのか。

屁で幸福を得る爺たちは、いったいどのような音を奏でて人々を魅了したのか。

いくら音色が素晴らしかろうと、人前でするのは無礼ではないのか。

これを読めば、皆さんの屁に対する考えも変わるかもしれません。

昔むかし、働き者の爺さんがおりました。

ある日、山の畑で一服していると、鍬の柄に「見なれぬかわいい鳥」がとまって、とても変わった声で鳴きました。爺さんが手を差し出すと、鳥は手の上にのって鳴き、爺さんが舌をペロンと出すと、舌に飛び乗って鳴きます。

これは面白いなと思っていたら、「あっ」……誤って、鳥を呑み込んでしまいました。

お腹のあたりがちくちくするので見てみると……なんということでしょう!

ヘソから、鳥の尻尾が出ているではありませんか。

引っ張ると、爺さんの尻から、

「ちちんぷよぷよ、にしきさらさら、ごよのさかずき、もってまいろか、こやちゅうちゅう」と音が鳴ります。

先ほどのかわいい鳥の鳴き声でした。

この不思議な出来事の噂は人から人へと巡って、やがて、殿様の耳にも入ります。そして、ある日、爺さんの元に殿様の使いが来て、「殿が屁を聞きたいと申しているから城へ来てほしい」と伝えてきました。これには驚きますが、爺さんは謹んで申し出を受けました。

そして、その時がやってきます。

殿様の前で、ヘソから出ている尾を引っ張って、あの鳴き声を尻から鳴らしました。

殿様は子供みたいに手を叩いて笑い転げ、よほど満足したとみえて、たくさんの褒美を爺さんに与えました。

この話を聞いた、隣に住む欲深い婆さんは、「隣の爺は屁こいて殿様から褒美をもらったというのに、うちの爺はクソをたれているばかりで情けない」と自分の旦那をジトリと睨みます。その言葉に焚きつけられた隣の爺さんは、「なんの、わしにだってできる」と、あくる日、城の門番にこのように申し込みました。

「先日の屁こきじいは、私の弟子です。おそれながら、師匠の手本なる屁を殿様に聞いていただきとうございます」

城の門番は「ならば明日に来い」というので、隣の爺さんはすぐに帰ると明日に備えて、麦飯とアカザ(草の一種)をたらふく食べました。

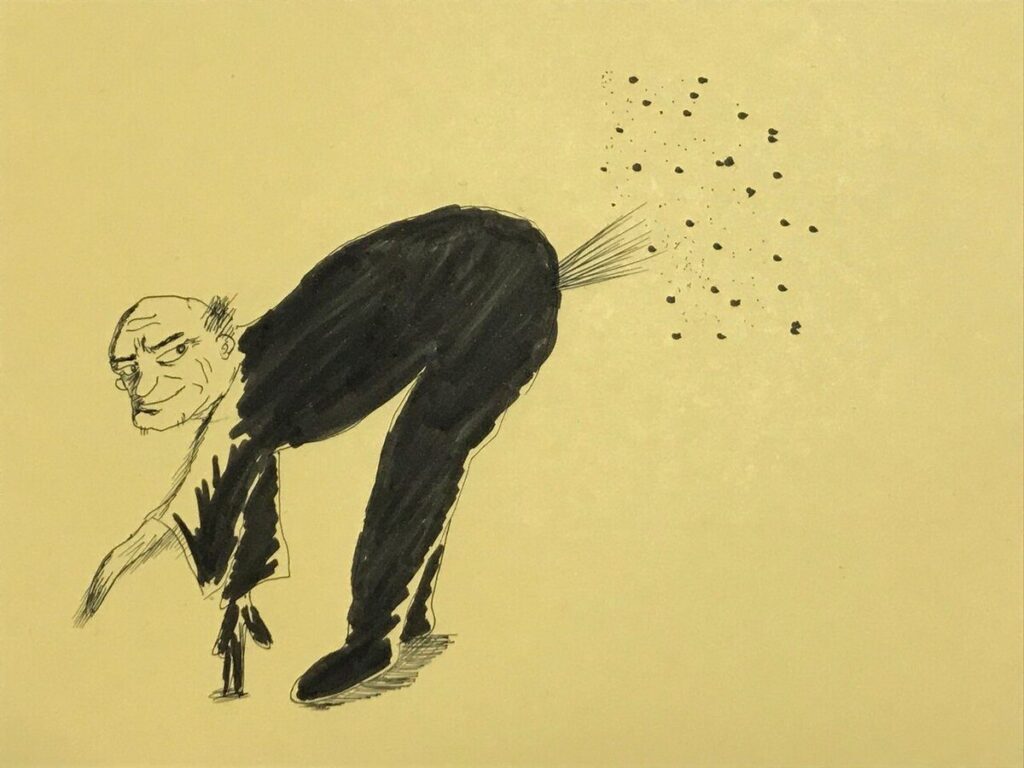

翌日、隣の爺は、殿様の前で屁を披露する場と時間をいただきます。

「われこそ、日本一の屁の名人なーり、いざっ、ウーン……ンンンン……」

おかしい。

きばっても、屁が、出ない。

もう一度、力いっぱいにきばると、

「ブォーッ」

大変なことになりました。

「本物」が出てしまったのです。

しかも、アカザの葉が効いて、とても臭いです。これには殿様も激怒しました……。

夫の帰宅を今か今かと待っていた隣の婆さんは、向こうから赤い着物を着て帰ってくる夫の姿を見て、殿様から褒美をもらえたのだと喜びました。

でもそれは殴られて血だらけになった爺さんの姿だったのです……。

この話は『神奈川県の民話と伝説 下』に収録されている「鳥のみじい」をリライトしたものです。鳥を呑んだがために特異体質となった日本各地の爺さん(たち)は、実に様々な音色をお尻で奏でています。

以下に類話をいろいろ集めてみましたので、どのような屁色があるのか、そして、隣の爺にはどんな結末が待っているのか、見ていきましょう。

【類話1】

良い爺さんと婆さんが住んでいた。爺さんが畑で麦けずりをしていると、木にいた「鳥」が変な鳴き方をする。あまりにいい声なので、「鍬の上で鳴いてくれ」と爺さんが頼むと、鳥はそのとおりにしてくれる。今度は舌の上で鳴いてくれと舌を出すと、鳥は爺さんの舌の上にのってきたが、なにかの拍子にぺろりと鳥を呑んでしまった。

すると腹が痛くなって、いけむ(りきむ)と、「錦落葉松(にしきからまつ)下からひひんー」と尻から鳴る。それは、先ほど飲み込んだ鳥の鳴き声だった。

この噂を聞いた殿に呼びだされ、例の屁を庭で鳴らせといわれるが、爺さんは「冷えるので困る」と答えた。すると「畳敷でやれ」といわれる。「そこでは滑るので困る」と返すと、金の座敷で屁をすることになった。そして、爺さんはたくさんの褒美をもらって帰った。

これを知った隣の悪い爺さん、殿に披露したのは「ただの屁」だと思いこみ、もっとすごい屁をして褒美をたくさんもらおうと、2日間、おからを食べて、屁を我慢しつづけた。そして、良い爺さんのやったように殿様のお屋敷に行って、「冷えるから」「滑るから」と金の座敷へ通してもらい、そこで赤い顔をして、いけんだ(りきんだ)。すると、2日分のおからが「ビチクタクタ」と出てしまった。そのとばっちりは、殿様や家来にかかった。

隣の爺さんは血だらけになって帰宅した。

(「屁ひり爺(じじ)」『静岡県伝説昔話集 下巻』)

【類話2】

山で仕事をしていた爺さんが、「ああ腰が痛い」と腰をそらせていると、「鳩」が鍬頭にとまった。フッと吹くと、鳩は誤って、爺さんの口に入ってしまい、それから爺さんの屁は「ピンピヨドリゴリヨウオントコレ」という音になった。

爺さんは「殿様のところへ、へっぴりじじいに行こう」と考え、屁を披露しにいき、褒美をもらって帰る。それを見た隣の爺も真似をしたが、ただの臭くて大きな屁を「ブウ」とひっただけで、怒った殿様に手討ちにされた。

(「欲の深い話」『静岡県伝説昔話集 下巻』)

【類話3】

鎮守様の春祭りの日。じいさんがお宮へ行く道すがら、笛太鼓の音に混じって「山雀(やまがら)」の面白い鳴き声が聞こえる。あまりに面白いので舌の上で鳴かせたら、誤って飲み込んでしまう。すると、腹を叩いたりさすったりすると、「ちちんぷよぷよ、ごようのおんたから、ちちんぷよぷよ、ごようのおんたから」と、じいさんの尻が鳴る。

この噂を聞いた殿さんが「じいさんの尻の鳴るのをぜひ聞かせてほしい」というので、城へ行って屁を披露し、「あっぱれ」と褒美をもらった。

それ知った隣の欲深いじいさんは、次の日、城へ行くと、「先ほどの者は私の弟子にございます」と嘘をいう。師匠の屁なら殿も喜ぶだろうと、明日に来いといわれたので、すぐに帰ると腹が破れるほど麦飯を食った。食べ終えると帯を解いて前をはだけて腹を出し、そのまま板の間にうつ伏せになって腹を冷やしながら休んだ。ときどき、下腹がごろごろ鳴るのをこらえ、翌日、殿さんの前で「日本一の屁こきの名人!」と声も高々に名乗りあげ、真っ黒い尻を殿さんの顔の間近に寄せると、精いっぱい息張った。

「ぷーッ」

一晩中、溜め込んだ屁は、音もすごいが、臭いも桁外れであった。

怒った殿さんは、隣のじいさんを牢屋にぶちこんだ。

(「ちちんぷよぷよのじいさん」――「神奈川の民話」『日本の民話』未来社)

【類話4】

「きれいな小さな鳥」が、面白い声で鳴いていた。爺さは、もっと近くで聞きたかったので、できれば舌の上で鳴いてくれないかなと思っていたら、鳴いてくれた。が、思わず、鳥を呑み込んでしまう。呑まれた鳥は、爺さの腹の中で鳴きだす。腹をぽんぽんと叩くと「あや、ちょうちょう、こや、ちょうちょう、こがねさらさら、ごよのよざかり、キミラピー」と鳴く。

このことが噂となって、爺さは金持ちの家に招かれ、お金をたっぷりもらって帰る。

金勘定をしている爺さを、隣の爺さが覗き見ていた。自分も真似してやろうと考え、小豆をどっさり煮て、腹いっぱい食べて、金持ちの家に行った。披露しようとしたら、小豆糞をたれてしまい、隣の爺さはその場から逃げ出した。

(「鳥呑爺さ」――「越後の民話」『日本の民話』未來社)

【類話5】

畑仕事をしていると桐の木の梢で「小鳥」が美しい声で鳴く。舌の上で鳴かせたら、誤って小鳥を飲み込んでしまい、腹が痛くなって帰る。すると尻から「にしきからまつ下からびんびん」と、例の鳥の鳴き声が聞こえてくる。それを聞いた婆さんは「おりょりょ、じいさん、風鈴でも転がったずらか」と、じいさんの尻を不思議そうに見つめる。

じいさんが美しい屁をひると聞いた殿さまは、すぐに彼を城に呼びつけ、屁を楽しみ、褒美を与えた。

隣のじいさんは真似して、2日間、おからを食べ、溜めに溜めた屁を殿様の前でひった。すると、「ビチクタクタ」と2日分のおからが四方に飛びちり、「こやつは偽者だ」と刀で斬られた。

(「屁ひり爺」――「遠江・駿河の民話」『日本の民話』未来社)

爺さんの出している屁は、もはや人間のものではありません。

こがねさらさら、ごよのよざかり、キミラピー。

このような奇怪な音を出せる器官は尻にはございません。しかし、それをいうなら、鳥を生きたまま呑みこむのもありえませんし、呑んだ後も鳥が消化されずに鳴きつづけているのも奇妙です。このありえない世界観をもつ物語は、日本ではポピュラーな昔話のひとつとして、各地の昔話・民話集の中に入っており、類話も相当数あると思われます。

登場する鳥や屁の音の内容が違うのは興味深い点です。

例えば、この後の例に出てくる「四十雀(しじゅうから)」ですが、鳴き声のバリエーションが20種ほどあるそうで(名前の「四十」は鳴き声が「シジュー」と聞こえるからだそうです)、それだけあれば、色々な音が出ると考えられたのもわかります。

そしてやはりといいますか、すでに何人かの隣の爺は殿様の目の前で、屁以上のものを出してしまっています。その時点で万死に値する行為ですから、牢屋に入れられたり、斬られたりするのは当然です。屁の披露の前日に、満腹状態にしたうえでその腹を冷やすなど、狂気の沙汰です。そんなこともわからないくらい、金に目が眩んでいたということなのでしょう。

以下、まだまだ類話はあります。

【類話6】

山仕事をしていた爺さんは、昼に食おうと弁当を木に引っ掛けていた。昼になって食べようとすると、「四十雀」が弁当をみんな食べてしまって、糞だけを残していた。空腹なので仕方がなく、鳥の糞をみんな食べてしまう。

するとどうしたことか、おならがしたくなる。出してみると、「シジュウモンガラ、モンガラ、モンガラ、ヌカガラ、スッポンピー」と変わった音になる。

このことは評判となり、爺さんは城に呼びだされ、城主の前で屁を鳴らして褒美をもらう。隣の爺さんも真似をしようと、同じように山で(わざと)鳥に弁当を食われ、残っていた糞を食べた。そして一度も試し屁をせず、そのまま城へと向かった。

ところが、屁がまったく出ない。嘘つきだといわれ、しかも、この爺さんが意地悪で世間体も悪いとのことで、処刑してしまった。

(「鳥飲み爺」『大江のむかしばなし』)

【類話7】

春になって、正直者のじさ(じいさん)は、春木山へ、はるき(薪)をとりにいった。稗(ひえ)の飯と味噌をいっぱい詰めた弁当箱を持っていったが、「雀」がぜんぶ食べてしまう。雀はすぐそばで、食べ過ぎで動けなくなっていた。

じさは腹を立て、雀を捕まえるとその羽根をむしって焼き、味噌をつけて食べてしまった。すると、急に屁がしたくなったので、一発こくと、

「プンプンヒヨドリ恋にこがれて、チンチロリン、チンチロリン」

――と、屁が良い声で歌った。帰って、ばさ(ばあさん)に聞かせると「良い声だ」というので、じさは「屁を売りに町へ行ってくる」といいだす。そして、ばさが止めるのも聞かずに町へ行ってしまった。

「屁はいらんか、屁のご用はないか」と町をまわると、美しい女性が来て、「その売っている屁は、食うほうの稗(へ)か、こくほうの屁か」と問うてくる。じさはニコニコし、「いい声の、こく屁じゃ……」と答える。「なら、ひとつこいてみてよ」「ただではこかん」「なんぼ?」「1両出せば、こく」「高い屁!」といったやり取りがあったが、じさは1両をもらって、屁をこいた。このことが噂となり、殿様にも喜ばれて、じさは長者になった。

(「屁売り長者」――「飛騨の民話」『日本の民話』未來社)

【類話8】

お爺さんが畑を耕していると、「ひとと(四十雀)」が飛んできたので、捕まえてひと口で呑んでしまう。すると尻の穴から鳥の脚が出てきて、引っ張ると「チンチンクリクリ、ポンポンクリクリ、コマサラサラ」と鳴った。お婆さんは、殿様の竹やぶで竹を伐って、それから風呂でも入ったら治るだろうという。その言葉を信じて竹を伐りに殿様の竹やぶへ行くと、たまたまそこを通った殿様が「竹を伐るヤツはだれだ」と聞いてきた。お爺さんはとっさに、「昔々の屁ひり爺だ!」と答え、殿様の前で尻をまくると、鳥の脚を引っ張って鳴らした。

殿様はたいそう感心し、褒美をくれた。

これ見て、隣の欲深い爺さんも同じことをしたが、殿様の前で糞を出してしまい、尻を斬られてしまう。

欲深い婆さんは、向こうから帰って来る爺さんを見て、褒美にもらった「赤い馬」に乗って帰ってきたのだと思った。そんな立派なものをもらったのだから、家にボロなど置いてはおけぬと、みんな焼いてしまう。ふらふらの状態で帰ってきた爺さんは、「ボロはないか」と婆さんに聞いたが、みんな焼かれてしまっていた。

(「屁ひり爺」「奥設楽昔話」『柳田國男未採択昔話聚稿』)

【類話9】

畑仕事に疲れたじいさんは、火を焚いて休んでいた。すると「四十雀(しじゅうがら)」が畑のそばの桑の枝にとまったので小石を投げつけ、見事命中して落ちた四十雀を焚火にくべて、食べてしまった。まもなく、じいさんの尻から、「シジュウガラ、ブッチョイチョイ」という音の屁が出た。帰ってこのことをばあさんに話すと、「屁を売りに行こう」というので、夫婦ふたりで町へ出かけ、「へーや(おなら屋)、へーや、へーや」と大声でふれまわった。人が集まってくるとばあさんは、「じいさんのお得意の屁のはじまり、はじまり」というと、じいさんに目配せした。じいさんが屁をひると、景気のいい音が鳴る。集まった人々はみんな銭をくれた。

それを知った欲ばり婆さんは、自分の旦那にも同じことをさせようとした。旦那は気が進まなかったが、同じように四十雀を焼いて食べた。しかし、あのような美しい屁は出ない。

だが、ばあさんは嫌がるじいさんを連れて町へ行き、屁を売ろうとした。だが、「ブー、スー」という屁らしい屁の音が出ただけであった。これには、町の人たちも大笑い。「ブースーばば、ブースーじじ」とふたりを馬鹿にして、みんなその場から去っていった。

(「おなら売り」――「日向の民話」『日本の民話』未來社)

【類話10】

じいさんが畑で稲まき(種もみをまくこと)をしていると、「きれいな鳥」が来て、「あの爺さんの稲まきは、へたくそちゃんちゃん、へたくそぴんぴん」と鳴く。腹が立ったじいさんは、家から鳥もちを持ってくると、木の枝に擦りつけておいた。こうして、例の鳥を捕まえて持ち帰ると、7人の孫が、その鳥をくれという。だが、「おまえらは7人、鳥は1羽、だれにやるというのはない、わしの口に入れ」と、自分の口の中に鳥を放り込んでしまった。すると、じいさんの腹はたちまち膨れ上がり、

「ぴんぴんぴんぴん、ぷんぷんぷんぷん、ぷんぷんぷんぷん、ぽんぽんぽんぽん、こがねのふとーん、ふとーんよ」と屁が出た。

ばあさんは、腹ごなしに寺山へ行って薪でも伐ってこいというので、そのとおりにすると、和尚が出てきて「木を伐ったのはだれだ!」と声をかけられた。じいさんは「屁っかぶいのぶん助だ」と答える。なら、屁をこいて見ろというので、和尚の前に現れて例の屁をこくと、和尚はいたく感心して、お金をくれた。

これを聞いた隣の欲深い爺が、麦飯をたくさん食べてから同じことをした。すると、尻から麦飯が「ぐわいぐわいぐわいぐわい、ぐわらいぐわらいぐわらいぐわらい」と出て、和尚さんの衣やお堂の柱が汚れた。和尚は「小僧っ、はやくきて、このくそじじいを叩きだせ」と怒った。隣のじいさんは木刀で殴られ、血だらけになって帰った。

(「屁っかぶい」――「屋久島の民話」『日本の民話』未來社)

【類話11】

「小さなきれいな鳥」を誤って飲む。「綾ちゅーちゅー、こやちゅーちゅー、錦さらさら五葉の松、たべて申せばびびらびーん」と屁が出る。殿様に聞かせて褒美が出る。隣の爺が真似をしようとすると「面白い鳥」が来たので、捕まえて無理に飲み込むと、尻から「ふつくらふ、きんたまき」と鳴るので、それを殿さまに聞かせる。変な屁の歌なので、殿様はもう一度やらせるが、隣の爺の腹の中の鳥は「ふふふふ」といったきり鳴かなくなる。こいつは偽者だ、となり、血だらけになるまで殴られる。家の前まで逃げ帰ると隣の爺は、どたーん、と倒れた。婆は褒美にもらった葛籠を置いた音だと思って、急いで2階から降りようとして梯子を踏み外し、転落。脚の骨を折った。

(「鳥呑爺」『日本昔話集成 第二部本格昔話』)

【類話12】

ぢさん(じいさん)と、ばさん(ばあさん)が、山で柴を刈って束にしていると、そこに「雀」が飛んできて、死んでしまった。これはきっと神様が「この雀を食え」と、くださったに違いない。食べてお経でもあげてやろうと雀を持って帰って、吸物にして食べた。

すると、ぢさんの腹の具合が悪くなる。屁をすると、「ぴっぴっ、ぴっぴひよどり五葉のたから松」という音が鳴る。これはきっと、神様が金儲けをさせようと思って雀をくださったのだ、そう信じ、ぢさんは殿様が通る日、道端で土下座をしながら、この不思議な屁をひった。そして、殿様から褒められ、30両を褒美にもらった。

欲深い隣のぢんぢ(じじい)も、おなじように雀を食ったが、「ピッピッ、ブツブツ」という音しかしない。その音を殿様に聞かせると、「ひじょうに臭い。無礼なやつだ。命をふたつにせよ」と怒った。慈悲で、肩だけを斬られた。

(「屁こき爺其一」「雑誌『昔話研究』前後」『柳田國男未採択昔話聚稿』)

【類話13】

「赤い鳥」を誤って呑み込む。木を伐っているとその土地の主に名を聞かれたので、「私は、みなみなの屁っぴり爺」と答え、伐った木をもらう約束で屁を披露する。「あやちゅう、あやちゅう、錦のおん宝、錦のおん宝、助かった助かった」と屁が歌い、褒美をもらう。

その帰り、「鳶(とび)」が飛んできて、「俺あ葛籠から錦こ小袖が見える、ひいろろろ」と鳴いた。その後、隣の爺が真似をするが、失敗する。重い葛籠を持って帰っていると、鳶が飛んできて、「爺んちの葛籠から蛇、蜈蚣(むかで)が見えるでば」と鳴いた。帰って葛を開けると、蛇や蜈蚣や牛の糞が出てくる。

(「鳥呑爺」『日本昔話集成 第二部本格昔話』)

【類話14】

山で「鶯(うぐいす)」をとって、煮て食い、屁をひると「ほーほけきちよ」と鳴く。町で、この屁を売り歩くと、「鶯屁」といわれ、金持ちになる。隣の爺が真似て「鴉(からす)」をとって食ってから、町で屁を鳴らす。「鴉屁」だといわれ、袋叩きにされる。

(「鳥呑爺」『日本昔話集成 第二部本格昔話』)

【類話15】

弁当の中に「雀」が糞をする。知らずに食べると、喉に長い毛が生え、引っ張ると、「ぷうやぷうや、ぷやのかんころ餅、へちやぷちやぷうぷう」と屁が出る。

(「鳥呑爺」『日本昔話集成 第二部本格昔話』)

【類話16】

「鳥」に弁当を食われ、怒ってその鳥を食う。その後、「じんだんぶつくぶー」という音の屁が出るようになる。

(「鳥呑爺」『日本昔話集成 第二部本格昔話』)

【類話17】

「雉」を煮て食うと、夜中にヘソがむずむずし、そこから羽が生える。「ぴぴんぴよどり御世のお宝みな持って参れ」という音の屁が出る。

(「鳥呑爺」『日本昔話集成 第二部本格昔話』)

【類話18】

「日本一の屁こき爺でございます」と、殿様の前で「米ぶん粟ぶん黄金(こがね)のまさかりやつぽんぽん」という音の屁をした。

(「屁こき爺の話」「柳田國男宛(昭和六年四月)」『柳田國男未採択昔話聚稿』)

【類話19】

「ピピン、ピンヤ鳥、おたかにうぐひす。スンガラモンガ、スツペンペン」というおならの音が出た。

(「屁こき爺其三」「雑誌『昔話研究』前後」『柳田國男未採択昔話聚稿』)

【類話20】

「ちんちんかたかたぽいぽい」という屁の音が出る。

(「鳥呑爺」『日本昔話集成 第二部本格昔話』)

【類話21】

馬鹿正直な爺さまが田んぼを見にいくと、「からす」が飛んできて、「爺さま、赤米こくって屁ばひれ」という。なぜだと聞くと、長者になれるからだという。

いうとおりに赤米を食って、「からす、かあかあ」と呟くと、屁がひとりでに「ぶうぶう」と鳴る。「お祭りどんどんどん」と呟くと、「ぶうぶうぶう」と鳴る。

爺さまの思っていることが屁の音になると、人々のあいだで噂になる。

爺さまは殿様の屋敷に呼ばれ、「おらもききたいなや」と頼まれるので、色々聞かせ、褒美をもらう。

これを聞いた隣のウソつき爺さんが自分もやろうと赤米を食って、「猫にゃごにゃご」と呟くと、「ぶうぶう」と鳴る。そこで殿様のお屋敷に行って一生懸命ひったら、びりびりと糞を垂れてしまった。殿様はあまりの臭さに寝てしまった。

(「屁たれ爺さま」――「宮城の民話」『日本の民話』未來社 )

【類話21】

阿波に、日本一の屁ひりばばあが住んでいた。一発ひれば、満開の桜の花を一瞬で散らし、屁で歌うことも朝飯前。夕立ちのような「ゴロゴロバリバリ」という大きな屁も出た。

ある日、竹やぶで竹を伐っていると殿さんが馬で通り、そこで屁を披露することになった。まず、「ぴっひゃらのほっけきょ」と鶯の囀りを軽くかました。その音色は本物の鶯以上の美しさ。もっとすごいのをやれというので、「なら、馬にしっかりつかまっていてください」というと、ばばあは、もう激しいのを一発。すると殿さんは、馬に乗ったまま松の枝に引っかかり、「もうよい、もうよい」「今度はもうちょっと、おっきょい(おおきい)のをやりまひょうかい」「もうよい!」という感じで、たくさん小判をくれた。

それを知った隣の欲張りばばあは次の日、また殿さんが通りかかったので呼び止め、「わしこそ日本一の屁ひりばばあじゃ」と座って尻をまくった。

だが、いきずんでいると、ウンコがでてしまった。ばばあは牢屋にぶちこまれた。

(「屁ひりばばあ」――「阿波の民話」『日本の民話』未來社)

(2021年5月5日記事を再編集)

黒史郎

作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。

関連記事

UFOのニオイで宇宙人の出身地が判別できる!? UFOと宇宙とニオイの深い関係/オオタケン

宇宙空間にはどんな香りが漂っているのだろうか? また、異星人の体臭とは? 実は宇宙とニオイには意外な関係があったのだ!

記事を読む

皿を割って現れ、皿を欲して現れ、皿を投げるために現れる「皿」の怪/妖怪補遺々々

今月のテーマは「皿」にまつわる幽霊たち! なぜそうなったのかは後ほど明らかになることとして、皿の幽霊もよくぞこんなにというほど補遺々々されています。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録に

記事を読む

「人面犬」はいかにメディアに愛され、増殖したか? その噂や原型を辿る/黒史郎・妖怪補遺々々

1990年前後、世間を騒然とさせまくった怪異、人面犬とはいかなる存在だったのか? いま一度、記録を振り返ってみる。

記事を読む

「魔の三角地帯」の超自然的な力で行方不明者相次ぐ…ラストフロンティアの怪奇/アラスカ州ミステリー案内

超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!

記事を読む

おすすめ記事