「米の有人月面着陸は嘘だった」前ロシア宇宙機関トップがついに明言! 有名陰謀論に大きな転機か

アポロ計画の有人月面着陸は「なかった」――ロシアの前宇宙機関トップの発言が世界を駆けめぐっている。有名な陰謀論に転機か――!?

記事を読む

「実話怪談」でも一定のウェイトを占めるのが、なんだかよくわからないけど無気味……という不条理な怪談たち。平安時代の説話集にもみられる不条理怪談の流れを追うと、そこには不条理をこそ求める人間の心の動きが見えてきた。

目次

「不条理怪談」というジャンルがある。怪談とはそもそも不条理な話のはずだが、そのなかでもとくに理屈にそぐわない、謎めいた一群を指すのだろうか。まずは定義をあれこれ考えるより、具体的な事例を見ていこう。

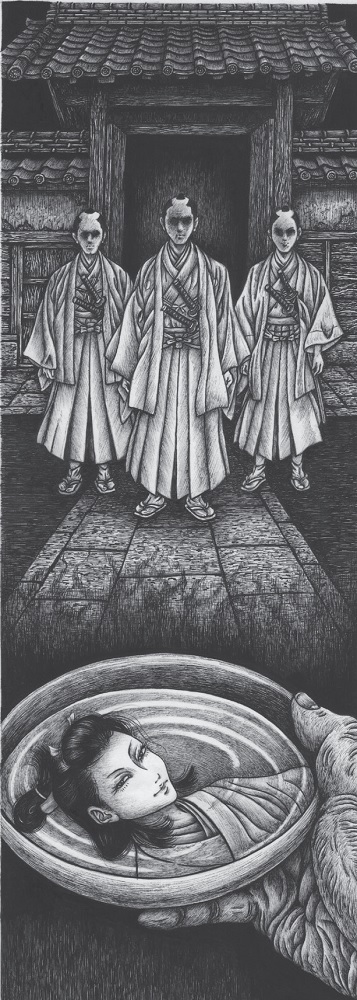

小泉八雲「茶碗の中」は、よく不条理怪談の筆頭に挙げられる。

関内という武士が茶店に立ち寄ったときのこと。口に運ぼうとした茶碗のなかに、見知らぬ美少年の顔が映っていた。不審に思い取り替えさせても、やはり同じ顔が茶碗に浮かぶので、仕方なく飲み干してしまう。

するとその夜、関内の自室に突如として訪問者が現れた。あの茶碗の美少年である。彼は式部平内と名乗り、なにごとかを語ろうとする。しかし関内が耳を貸さず斬りつけると、とたんに平内は消え失せてしまう。

次の夜、今度は3人の男たちが屋敷を訪ねてきた。男たちは関内に「平内は怪我を治しているところだが、来月16日にはきっと復讐に現れよう」と告げる。そこへまた関内が斬りかかると、彼らは壁の上へ飛びあがり……。

そこで話がぷっつり途切れてしまうのだ、と八雲はいう。この日本の古い話を書いた作者は、なにかの事情で物語を中断せざるを得なかったのだろう、と。

八雲が目論んだのは、あるべき構造が崩れてしまった未完成の、まことに居心地悪い物語だ。それが「怪談」としては非常に恐ろしい効果を生む、と感じる人も多い。

似たような話は古典籍にもある。特に『今昔物語集』は、不条理感の強い怪談の宝庫だ。

京都の一条の北には、かつて桃園邸という貴人のための邸宅があった。源高明が住んでいたとき、この屋敷に怪事が起こる。寝殿の南東の母屋の、柱にあいた節穴。そこから小さな子どもの手が出てくるというのだ。人々が寝静まった深夜、幼児の手だけが穴から差し出される。そしてだれかを呼ぶように、ひっそり手招きする。

これを怪しんだ源高明は、穴の上に経文を貼りつけたり、仏の絵で塞いだりしてみた。だが2、3日もたつと、小さい手が紙を突き破って出てきてしまうのである。そうこうするうち、ある人が「ちょっと試しに」と、戦で使う矢を節穴に差し込んでみた。すると今までと違い、何日たっても手が出てこない。とはいえ矢を抜くとまた現れるので、矢じりだけを深くめり込ませたところ。

もう二度と、子どもの手は出てこなくなったそうだ。

なんだかよくわからない話だが、次も『今昔物語集』から。

とある夏の夜。ふたりの若侍が、某家にて宿直をしていた。庭に張り出した部屋から外を眺めているうち、「あれはなんだ」と声が上がる。東の見張り台の上から、一枚の板がにゅうっと突き出ていたのだ。

「あんなところに板があるはずないよな。だれかが放火するため、屋根に上ろうとしてるんじゃないか」

「でも、それなら下から板を立てるはずだろ。上から差し出すって、どういうことだ」

などと話し合っているうち、板はどんどん空中に突き出されていく。遠目ながら、2メートルを超える大きさなのは間違いない。板はそのまま落下するかと思いきや。

いきなり宙に浮いたかと思うと、こちらに向かってひらひら飛んでくるではないか。

「おい、近づいたら斬るぞ!」

ふたりは肌身はなさず携帯している太刀を抜き、空中を睨みつけた。すると板は方向を変え、格子の隙間へ隠れるように入り込んでいく。

「あっちの部屋には馬寮の役人さんが寝ているはずだよな」

「あの人は刀なんて持っていないんじゃないか……?」

やや間をおいて、役人の低い悲鳴が2度、3度と響きわたった。

ふたりは慌てて屋敷内を駆け回り、人々を叩き起こしながら事情を説明した。そして明かりを灯し、皆で例の部屋へと近づいていったのだが。

その役人はまっ平らに潰され、死んでいたのだという。

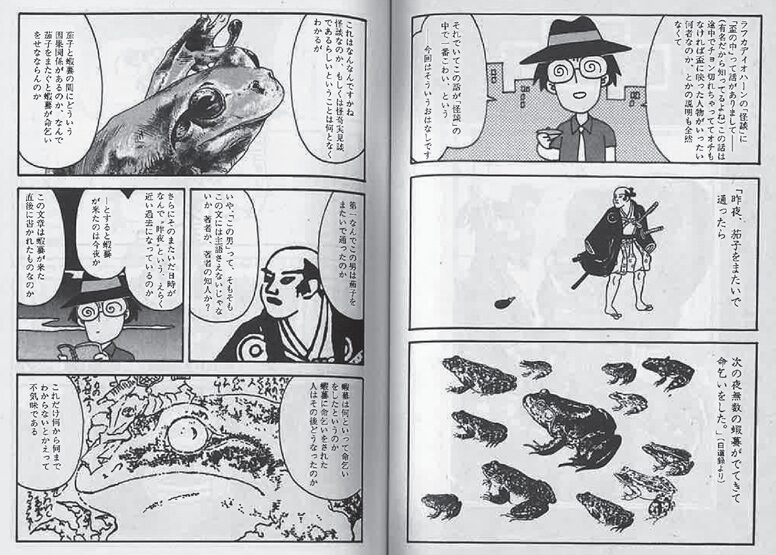

またひとつ、これは私自身が長らく抱えた謎だったのだが。 高校生のころ、なにげなく読んだ唐沢俊一・唐沢なをき『脳天気教養図鑑』(1992、青林堂)に「なんかこわい話」という項があった。そこで八雲「茶碗の中」と並ぶような不条理な話――というか文言として、次の一文が紹介されていたのだ。

「昨夜、茄子をまたいで通ったら 次の夜無数の蝦蟇がでてきて命乞いをした(白道録より)」

これはなんなんですかね、と唐沢俊一は疑問を投げかける。

茄子と蝦蟇にどういう関係があるのか。なぜ茄子をまたぐと蝦蟇が命乞いするのか。なぜこの男は茄子をまたいで通ったのか。いや、そもそも主語がないので男かどうかも、筆者なのか知人なのかも不明だ。

またいだ日時がなぜ「昨夜」という近い過去なのか、蝦蟇が来たのは今夜か、この文章はいつの時点で書かれたのか。蝦蟇はどのように命乞いしたのか、命乞いされた人はその後どうなったのか……。

「これだけ何から何までわからないとかえって不気味である」

確かに、と高校生の私も思った。このどうにも意味不明な一文に触れ、むず痒い気味悪さを覚えた。それから十数年、折に触れてこのことを思い出しては、謎が解けないものかと調べてみたりもした。だが当時はなんの手がかりも得られず、「白道録」なる出典元も見つけられなかった。この小さな謎が、呑み込めない小骨のごとく、心の隅に引っかかりつづけた。私にとってこの一文は、世界で最も短い不条理怪談だったのだ。

不条理怪談を調べていくうち、謎めいた霧が晴れてしまうこともある。

そうした意味でも「茶碗の中」は、なかなか厄介な作品だ。これが「日本の古い話し本」にある「断片」で「なぜ未完に終わったか誰も説明できない」話だという小泉八雲の主張を、そのまま信じるわけにはいかない。原拠となる『新著聞集』「茶店の水椀若年の面を現ず」に対し、八雲は意図的かつ大胆な編集・改変を行なっているからだ。その詳細については新刊『教養としての名作怪談』を参照してもらうとして、他の話を見てみよう。

『今昔物語集』から引いてきた話の、ひとつ目は「桃園柱穴指出児手招人語」。柱の節穴から幼児の小さな手がおいでおいでをする情景が素晴らしい。また仏教色の強い『今昔物語集』ながら、経文も仏像絵も効かない点も、非常にドライな不条理性を感じさせる。

ただ『宇治拾遺物語』「世尊寺に死人堀り出す事」を併せ読むと、どうやら当時の桃園邸は祟り屋敷として認知されていたらしい。源高明はこの後、安和の変により左遷の憂き目に遭う。その翌年、次の入居者の藤原師氏は、家を修復したすぐ後に病死。伝領した藤原伊尹が敷地内に堂を建築しようと塚を壊したところ、若く美しい尼僧の遺体が出土する。その体も服もまさに今埋めたばかりのように見えたが、風が吹いたとたんすべて塵となって消え去ってしまった。伊尹もまたこの直後に病死したため、尼僧の呪いではないかと噂されたとか。

こうした諸々の逸話も興味深いが、背景事情が詳らかになるほど、柱の手の意味不明な恐怖が薄らいでしまうような気もする。

2話目は『鬼現板来人家殺人語』。タイトル通り、作中人物たちはこの怪異を「鬼」によるものと解釈している。ただの大きな板に襲われたという無機質な不条理を、そのまま受け容れられる人はほぼいない。とにかく「鬼」と見ておくのは当時の自然な感覚だったし、現代人ですら似たような解釈をなんとか付与するだろう。ただ『今昔物語集』の筆致はあくまで冷静に、同屋敷でなぜこのような怪異が起きたかはいっさい不明とする。また最後に「男たるもの刀・太刀を携帯すべき」といった教訓が置かれるが、この粗雑な結論が逆に、当話が解釈不能であることの告白のように思えてしまう。

そして「茄子と蝦蟇」の話について。若いころの私は、これをすっかり不条理怪談だと信じていた。しかし怪談の活動を始め、調査の幅を広げるにつれ、だんだんとその正体が明らかになっていったのだ。

まず「茄子を踏んで蛙と思う」という諺があることを知る。疑心暗鬼を意味する慣用句らしいが、そのいい回しから、明らかにもととなる故事がありそうだ。

次に、唐沢俊一が参照しただろう書籍を発見した。辻井亨『金言逸話珍説奇談はなしの庫』(1916)の「迷信」項に、「昨夜茄子を踏飜すれば無数の蝦蟇来つて其命を乞ふ(白道録)」と書かれている。「白道録」とは浄土教系の用語のため、仏教の格言だろうかとは察せられる。ただなんの説明もないので、確かにこの一文だけ見せられても意味不明ではある。

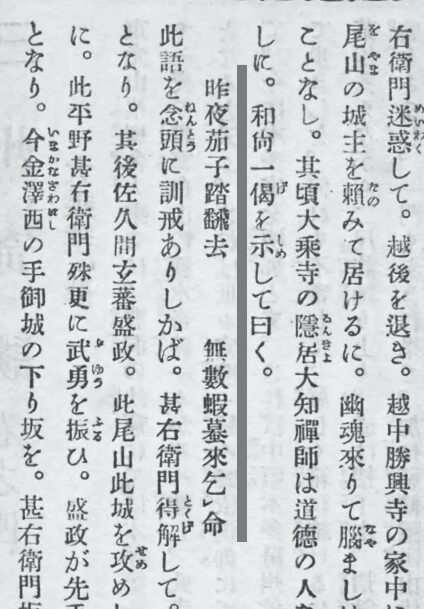

18世紀後半に編まれた北陸の奇談集『三州奇談』にも、同じ文言が記されたエピソードがある。

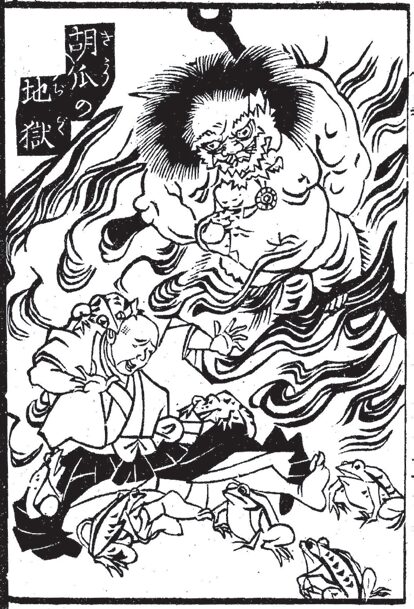

戦での討ち死にを覚悟した男が、妻を同意のもとに刺殺する。しかし直後に和平が結ばれたため男だけが生き残った。すると毎夜のごとく妻の亡霊が現れ、男を悩ますようになったのだが。これを受けた大智禅師が、男にこう一喝する。「昨夜茄子踏飜去 無數蝦蟇來乞命」。男は納得し、その夜から妻の亡霊は出なくなったという。

妻の幽霊は実際に出現していたのではなく、男の罪悪感や精神状態が見せた幻覚ということなのだろう。ただそういった解説は、この話のなかではいっさいなされない。逆にいうなら「茄子と蝦蟇」は当時すでに、常識的な慣用句になっていたということになる。

私が遡れた限りで最も古い文献は、江島為信『身の鏡』(1659)。そこではこの言葉の意味を次のように解説している。

「昔、唐土の人が闇夜を歩くうち、なにかを踏んでしまった。『ぐい』と鳴いたので蛙を踏み殺したかと思っていると、その夜の夢に無数の蛙が現れ、『罪もないのに踏み殺された』と脅かしてきた。翌朝、同じ場所に行くと、踏んでいたのは茄子だったことが判明する」

たとえ事実と相違していても、勘違いした心のせいで蛙の夢を見た。人から呪詛されたと聞いて患うのも、死霊や生き霊に襲われたと感じるのも、すべてこうした心の作用なのである……。

江戸時代前期にして、実に近代的な物いいだ。というよりもすでに近世に入る頃にはもう、こうした認識が語られていたのだろう。怪異を精神的錯覚と見る「茄子と蝦蟇」の逸話は『俳諧類船集』(1677)『元禄太平記』(1702)『鶉衣』(1787)など、江戸期を通じて広く流布していた。また明治8年2月5日の読売新聞には、幽霊を見たり狐狸に化かされたりする体験はただの「神経病」だとする読者投稿が掲載。その説明のなかで「茄子と蝦蟇」が、秩父・影森村で起こった実際の事件として紹介されている。

つまり「茄子と蝦蟇」は不条理怪談どころか、怪異を「条理」に落とすための言説だったのだ。それが真逆の転倒をしてしまったわけだが、私としては唐沢俊一の戸惑いも充分に共感できる。小泉八雲しかり、むしろ「条理」が浸透しきった近現代人のほうが不条理を恐れ、発見し、求めてしまうのではないか。

現代の実話怪談でいえば『新耳袋』第一夜「地下室」が、ネット怪談ならば「くねくね」(「分からない方がいい・・」)が、不条理で不分明であることの恐怖を描いた代表例だ。またいずれもがムーブメント初期に登場して大きなインパクトを与え、後進に影響を及ぼした怪談でもある。われわれは不条理の霧に迷うことを、どこかで渇望してもいるのだ。

(月刊ムー 2025年8月号掲載)

吉田悠軌

怪談・オカルト研究家。1980年、東京都生まれ。怪談サークル「とうもろこしの会」の会長をつとめ、 オカルトや怪談の現場および資料研究をライフワークとする。

関連記事

「米の有人月面着陸は嘘だった」前ロシア宇宙機関トップがついに明言! 有名陰謀論に大きな転機か

アポロ計画の有人月面着陸は「なかった」――ロシアの前宇宙機関トップの発言が世界を駆けめぐっている。有名な陰謀論に転機か――!?

記事を読む

火星で膨大な宝石鉱脈を発見! 水源にもなる「宝の山」が人類移住を現実にする

火星には思わぬ“お宝”が眠っていた――。火星地表のクレーターの溝は宝石で満たされていたのだ。

記事を読む

南極アトランティス超文明と巨人伝説の謎/MUTube&特集紹介

近年、南極大陸で次々と発見される不思議な物体。そして、分厚い氷床下の巨大湖で発生する異変。これらはいったい、何を意味しているのか。最新の衛星画像と古地図が結びついたとき、南極の地底深くに隠されてきた驚

記事を読む

所有者が残した何かが染みついて…「中古品」の怪/朝里樹の都市伝説タイムトリップ

売っても戻るワケアリ品に、死者の影が忍びよる。

記事を読む

おすすめ記事