心霊スポットの帰途で「友だちだよな」と聞かれたら…?/都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。恐怖と友情、強靭な勇気が織りなす物語がここにある。

記事を読む

笑い女の正体は妖怪か、時代を超えたいたずら者か。

「笑い女」と呼ばれる都市伝説がある。

これは2ちゃんねる(現5ちゃんねる)のオカルト板に立てられた「死ぬ程洒落にならない怖い話を集めてみない?204」スレッドにて、2008年12月27日に書き込まれたもので、実際にこの笑い女と呼ばれる存在と遭遇した人物の体験談という形で語られている。

その内容は、語り主の会社の先輩にまつわるものだ。

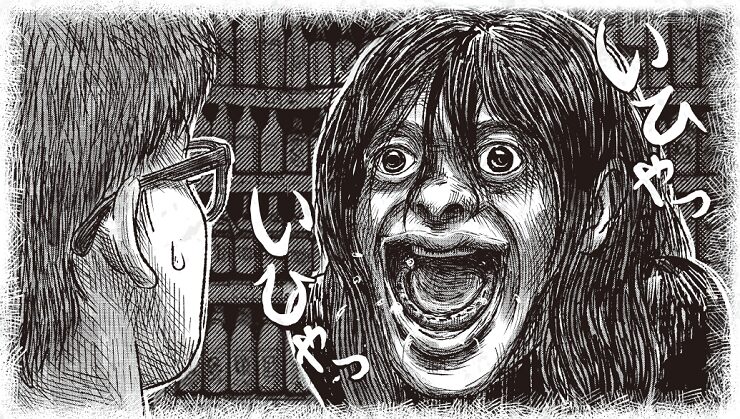

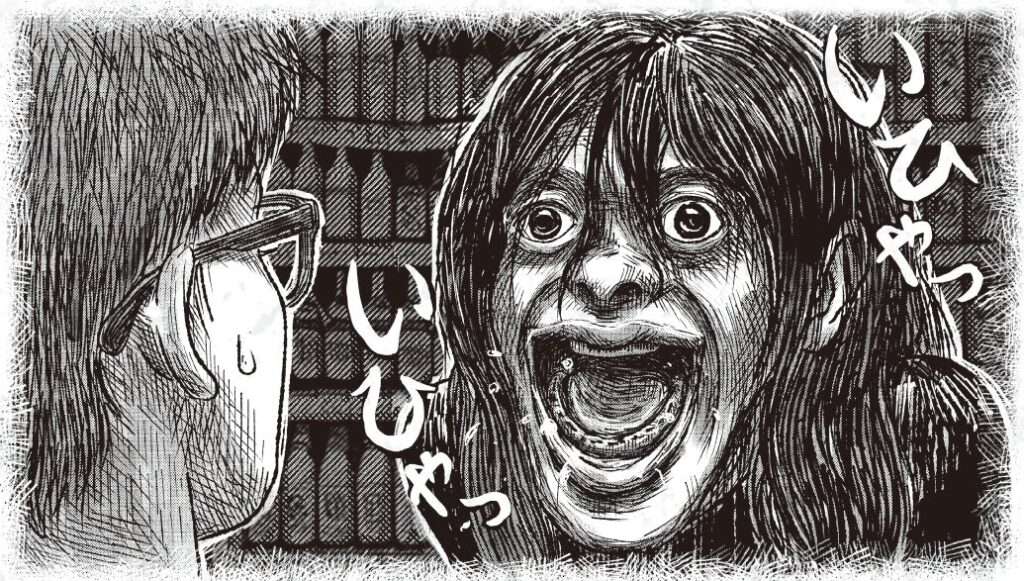

その先輩と仲がよかった語り主の男性は会社帰りに先輩を家に招き、酒を飲んでいたという。そのうちに酒がなくなったため、語り主は先輩とともに近くのスーパーに向かったが、店内に入ると「いひゃっいひゃっいひゃっ」と笑いつづける女性が買い物をしていた。

語り主が説明するところでは、この女性は「笑い女」と呼ばれ、近所でも有名な人物だったという。見た目は普通の若い女性で、ぼさぼさの髪を腰まで伸ばしているが、それ以外外見に奇妙なところはなく、常に「いひゃっいひゃっいひゃっ」という独特な笑い声をあげていることからその名で呼ばれていた。しかし特に迷惑な行動をするわけではないため、周囲の人が積極的にかかわることもなかった。

しかし酒に酔っていた会社の先輩は笑い女に絡みにいった。笑い女は笑っているだけで先輩が何をいっても答えなかったため、先輩はすぐに飽きて語り主の元に戻ったが、その後、酒の棚で商品を選んでいた際、突然笑い女が先輩のもとに出現した。笑い女は至近距離で先輩の顔を見つめながら笑い声を上げ、驚いた先輩は笑い女を突き飛ばしたという。

その後、ふたりはすぐに語り主の家に戻ったが、翌日から先輩の様子が目に見えておかしくなり、常にイヤホンで音楽を大音量で聞くようになった。最終的に仕事中にもイヤホンを外さなくなり、それを注意すると「うるさい」「あああああ」などと大声で叫ぶというありさまだった。

そこで仲のよかった語り主が事情を聞くと、あのスーパーで笑い女と遭遇して以降、ふとした拍子にあの女の笑い声が聞こえるようになったのだという。その声の大きさは日に日に増しはじめ、まるで少しずつ背後から近づいてくるようだったため、その笑い声をかき消そうとイヤホンで音楽を流していたのだと語った。さらに夜になり、電気を消すと暗闇の中で鳴り響くように笑い声が聞こえ、ほとんど眠ることもできなくなっていると話した。

それが妄想に取りつかれているのではないかと考えた語り主は、もう一度先輩を自宅近くのスーパーに連れていき、笑い女はただの人間であることを証明しようとした。しかし、彼らの背後に現れた笑い女の顔を間近で初めて見た語り主は、彼女の目がまったく笑っておらず、その口には歯が一本もないこと、そして笑い女の「いひゃっいひゃっいひゃっ」という笑い声が単なる笑いではなく、「いた、いた、いた」といっていることに気がつき、先輩に笑い女を見せないようにして何とか家に帰った。

しかし、翌日以降、先輩は会社に来なくなった。しばらくして先輩は自宅で死亡している姿で発見されたが、その両耳にはボールペンが突き刺さっていたという。

この話では笑い女は人間なのか、人ならざるものなのか不明であるものの、遭遇した特定の人間の耳で笑い声が聞こえつづけるという怪異を引き起こした。そして、これと同様の怪現象を引き起こす妖怪が近世末期から近代にかけての土佐、つまり高知県で伝えらえている。そしてその妖怪もまた、「笑い女」と呼ばれていた。

幕末から明治初期にかけて書かれた『土佐化物絵本』には、毎月1日、9日、17日に山に入ると笑い女に遭遇するという話がのせられている。

あるとき、樋口関太夫という者がこのいい伝えを無視し、家来たちを引き連れて山に入ったところ、17、18歳ほどの若い女が現れ、関太夫を指差して笑った。その笑い声は次第に高くなっていったため、恐ろしくなった関太夫たちは慌てて逃げ帰った。しかし、関太夫が死ぬまで、あの笑い声は耳に残っていたという。

1943年に発行された『旅と伝説』16巻5号に収録される桂井和雄の『土佐国土佐谷山村の昔話』にも高知県安芸郡和食村(現在の芸西村)にて笑い女と遭遇した山師の話が採取されている。ある日の夕方、山師が自分の小屋で趣味の尺八を吹いていると、30歳ほどの綺麗な女が4、5歳ほどの子どもを連れて現れた。女は尺八の音が面白くて小屋に来たといい、自ら山に棲む「笑い女」と名乗った。

そこでどんな笑い声なのかと山師が興味を持ち、笑い声を聞かせてくれるよう頼むと、笑い女は最初はにこにことしていたが、次第に声を出して笑いはじめ、最後には山から谷へと響くほどとなった。恐ろしくなった山師が「やめてくれ」と大声で怒鳴ったが、無視して笑いつづけたため、山師は大鋸、手斧、鉈、鍬などを手当たり次第に投げつけたが、すべてバリバリと女に食われ、どうすることもできなくなった。

しかしそのとき、どこからか鶏が鳴く声が聞こえてきて、直後に笑い女の声がやみ、どこともなく消えてしまった。その後、調べてみると鶏の声は山師が脇差の柄の中に貼った神様のお守りから聞こえたことがわかり、山師はより信心するようになったという。

このように、土佐には古くから「笑い女」と呼ばれる化物が伝わっていた。現代に現れた笑い女は、この妖怪が山から下りてきたものだったのだろうか。だとすれば、人知れず妖怪が人間の社会に紛れ込んでいるということがあるのかもしれない。気をつけよう。

(月刊ムー 2025年5月号掲載)

朝里樹

1990年北海道生まれ。怪異妖怪愛好家。在野で都市伝説の収集・研究を行う。

関連記事

心霊スポットの帰途で「友だちだよな」と聞かれたら…?/都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。恐怖と友情、強靭な勇気が織りなす物語がここにある。

記事を読む

山で男を待っている…笑う「山女」/妖怪補遺々々

八尺様のように〝山のように大きな女〟を発見してしまった…? ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」だ!

記事を読む

所縁の場所に留まる「地縛霊」の古今/朝里樹の都市伝説タイムトリップ

時を超えて囁かれる、見えざる者たちの記憶。土地に刻まれた声が、今も静かに響いている。

記事を読む

木根緋郷怪談「おじさん」/吉田悠軌・怪談連鎖

ふとしたことがきっかけで、忘れていた凄惨な記憶が呼び起こされることがある。それもひとつの恐怖の「連鎖」のかたち、かもしれない。

記事を読む

おすすめ記事