紫式部は地獄に落ちた! 「源氏物語」執筆は「不妄語戒」か仏の導きか?/鹿角崇彦

今年もっとも注目されている歴史のヒロイン、紫式部。平安屈指のこの大作家は、ある時期「地獄におちた」との噂を立てられていたことがあった!

記事を読む

『源氏物語』執筆を依頼したのは藤原道長だった! 最高権力者は、なぜライバル氏族の“栄花の物語”を描かせたのか?

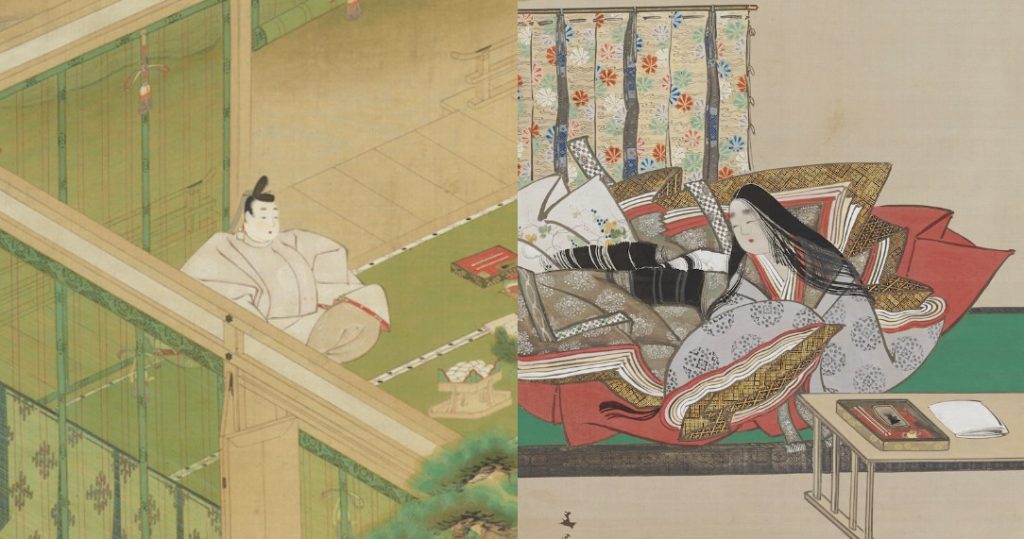

平安時代に書かれた『源氏物語』は「世界最古の長編小説」とも評されるが、しかし、作者の紫式部が『源氏物語』をいつこの作品を書きはじめたのかは、はっきりとはわかっていない。式部自身はこのことについて何らはっきりと書き残していないからだ。

とはいえ、手掛かりはある。

中流貴族・藤原為時の娘であった式部は、寛弘2年(1005)ごろから一条天皇の中宮・藤原彰子(しょうし)に女房として仕えるようになる。彰子は、当時の藤原氏のトップで、内覧という関白に准じる地位にあって政権を掌握していた藤原道長の長女だ。

式部のこの女房時代のうち、寛弘5年から7年にかけての記録は、式部自身の手によって、『紫式部日記』としてまとめられている。そしてこの日記には、『源氏物語』とおぼしき書物のことが何度か言及されているのだ。したがって、寛弘5年以前には式部は『源氏物語』を書きはじめていたと推測できよう。

一方、式部は宮仕え以前の長保3年(1001)に夫の藤原宣孝を亡くしている。

そのため、「式部は夫の死後、寂しさを紛らわせるために筆をとって『源氏物語』を書きはじめ、宮仕え前にはすでにある程度書かれていた」――と考えるのが通説になっている。

そもそも、式部が彰子に仕えるようになったのは、娘・彰子の教育係として教養ある婦人を探していた道長が、書きはじめられていた『源氏物語』の評判を聞きつけて彼女をスカウトしたからではないか、ともいわれているのだ。

また、「式部は宮仕え後も、道長のバックアップも受けてさらに『源氏物語』を書き進めていったのだろう」というのもよくいわれてきたことだ。

『紫式部日記』にはこのことを裏づけるような記述もある。寛弘5年11月、彰子の発案により、一条天皇に献上するために、式部が中心となって「物語の冊子」の書写・製本が行われているのだが、このとき道長は高級な用紙や筆、墨などを提供してこれに嬉々として協力している。ここに出てくる「物語」とは、『源氏物語』(ただし未完結状態)のことだろうといわれている。

こうした情景からすると、道長は、式部が彰子のもとで『源氏物語』を書きつづけることをたんに許容するだけでなく、積極的に後押ししていたようにすら思えてくる。

だがしかし、道長が『源氏物語』制作を支援したとなると、矛盾も生じる。

『源氏物語』は桐壺帝の皇子として生まれた光源氏を主人公とした物語だが、「光源氏」というのはあくまでニックネームであって、正式には「源(みなもとの)○×」と称した(ただし、○×にあたる本名は物語中では明らかにされていない)。つまり、光源氏とは、源氏一族の人間であった。

では、源氏とはどういう氏族かというと、臣籍降下した天皇の皇子たちによって構成される特殊な氏族で、「源」という姓には「一族の源は天皇にある」というニュアンスがある。つまり、源氏とは准皇族に位置づけられる別格的な氏族であり、藤原氏と並ぶ、中央政界の有力派閥でもあった。

だが、そんな源氏の勢いも、10世紀後半にはかげりはじめていた。藤原氏が娘を天皇家に嫁がせてその外戚になるという戦略を駆使して摂政・関白の地位を独占し、どんどん勢力を伸ばしていったからだ。

そして安和2年(969)、藤原氏の有力者は「安和の変」と呼ばれる謀略事件を仕掛けて、当時の源氏の最有力者だった左大臣・源高明(たかあきら)を失脚させ、源氏凋落を決定的なものとしている。

紫式部が『源氏物語』を書きはじめた時期とは、源氏が衰退し、藤原氏(とくに北家嫡流の藤原摂関家)が躍進をつづける、そんな時代のことであった。

じつは『源氏物語』は、源氏のリーダー格である光源氏が藤原氏を打ち負かして栄華を築き上げてゆく、というストーリーを骨格に据えている。

裏を返せば、『源氏物語』とは、藤原氏が敗北するというストーリーでもあるのだ。物語中に、光源氏のライバルとして左大臣家の嫡男・頭中将(とうのちゅうじょう)という人物がしばしば登場するのだが、固有の氏名は示されてはいないものの、左大臣家は明らかに藤原氏の中核である藤原摂関家がイメージされている。

光源氏と頭中将はライバル関係に徹していたわけではなく、ときにはよき友人同士でもあるのだが、ともに同年代で、しかも一方は源氏のトップ、他方は藤原氏のトップ。どうしても、地位や権力をめぐって張り合うことになる。そして、勝ったり負けたりを繰り返してゆくのだが、最終的には光源氏は太政大臣をへて准太上天皇にまで昇り、ひとり娘の明石の姫君は入内して皇后となる。

一方の頭中将は太政大臣で引退し、娘を幾人ももちながら皇后に立てることができなかった。したがって、政治的には光源氏が勝者、藤原氏の頭中将が敗者ということになる。おまけに、桐壺帝の2代後の冷泉帝(れいぜいのみかど)は表向きは光源氏の異母弟なのだが、じつは源氏が藤壺と密通して生まれた子。つまり、源氏の子供は皇位にのぼっているのだ。

要するに、『源氏物語』とは、源氏が藤原氏に打ち克つ物語なのである。そんな藤原氏にとっては破廉恥な物語の執筆を、なぜ藤原氏のトップである道長はあえて支援したのか。

以下は筆者の仮説である。

「その時々の天皇が皇子を臣籍に降すことによって生じる源氏は、どう策謀をこらしても排斥しつくせるものではない」――勢いはすでにかげっているとはいえ、名門氏族・源氏の動向に神経をとがらせていた道長がそう腹をくくったとき、当時評判になっていた、「源氏を主人公とした物語」のことが耳に入る。そこで道長は一計を案じた。

「その物語の続きを作者に書かせ、〈光り輝く源氏の貴公子〉の物語の存在を宮廷社会に喧伝しよう。そうすれば、現実世界の源氏を、敵にまわすのではなく、味方に引き入れることがきるのではないか」

つまり道長は、フィクションの中で活躍させることで現実の源氏を懐柔するという戦略をとったのだ。そう考えれば、道長が「源氏の物語」にいたく寛容だったことも納得がゆく。彼からすれば、『源氏物語』へのバックアップは、源氏を含む他氏を懐柔して自家の権力基盤を固めるための、絶妙な戦略だったのだ。

道長は、藤原氏の陰謀によって失脚して政界を去った源高明の娘・明子(めいし)を妻のひとりに迎えている。これもまた、道長一流の源氏懐柔策だったのではないだろうか。

【関連書籍案内】

『紫式部と源氏物語の謎55』(PHP文庫)、絶賛発売中!

https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-90377-4

古川順弘

宗教・歴史系に強い「ムー」常連ライター。おもな著書に『仏像破壊の日本史』『紫式部と源氏物語の謎55』、近刊に『京都古社に隠された歴史の謎』など。

関連記事

紫式部は地獄に落ちた! 「源氏物語」執筆は「不妄語戒」か仏の導きか?/鹿角崇彦

今年もっとも注目されている歴史のヒロイン、紫式部。平安屈指のこの大作家は、ある時期「地獄におちた」との噂を立てられていたことがあった!

記事を読む

平将門・首塚伝説 京都から関東へ飛んだ怨霊・英雄の史跡を辿る

非命にたおれた猛将・平将門。その首は京都に運ばれて晒されるも、故郷を目指して飛んでいった──と伝えられている。この伝説を裏づけるかのように、京都と関東の間には将門伝説を伴う首塚が点在している。 怪異と

記事を読む

大河ドラマをムー的に楽しむ副読本「紫式部と源氏物語の謎55」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします

記事を読む

「鵺(ぬえ)」を射抜いた二本の矢が眠る愛媛「赤蔵ヶ池」探訪! 源頼政の母の執念が伝わる妖怪現場の謎

我が子の立身出世を切願した果てに鵺(ぬえ)となり、自らを討ち取らせた母の悲願。四国・愛媛 久万高原町 二箆(ふたつの)地区に伝わる「赤蔵ヶ池(あぞがいけ)の鵺伝説」に迫る!

記事を読む

おすすめ記事