サンタクロースの正体はUFOで地球にやってきた異星人か!? クリスマスの“真実”を有名研究家が分析

トナカイが引くソリで空を飛んで世界各地にやって来る――考えてみれば異様としか言いようのないサンタクロース。その正体について識者の見解は?

記事を読む

道院・紅卍字会が日本の新宗教界と心霊研究に及ぼした影響は多大なものだった。前回の岡本天明とはまったく異なるルートから扶乩(フーチ)にたどりつき、心霊問題研究グループ「千鳥会」の中心メンバーとして活動したのが、萩原真(まこと)である。荻原の足跡を追いながら、改めて道院・紅卍字会の思想と霊術に迫ってみたい。

目次

前回の連載では、出口王仁三郎の大本教を介して道院・紅卍字会の降神による自動書記(扶乩[フーチ])を修得した岡本天明らについて記したが、それとはまったく別のルートで扶乩を駆使したのが千鳥会の萩原真(まこと)だ。

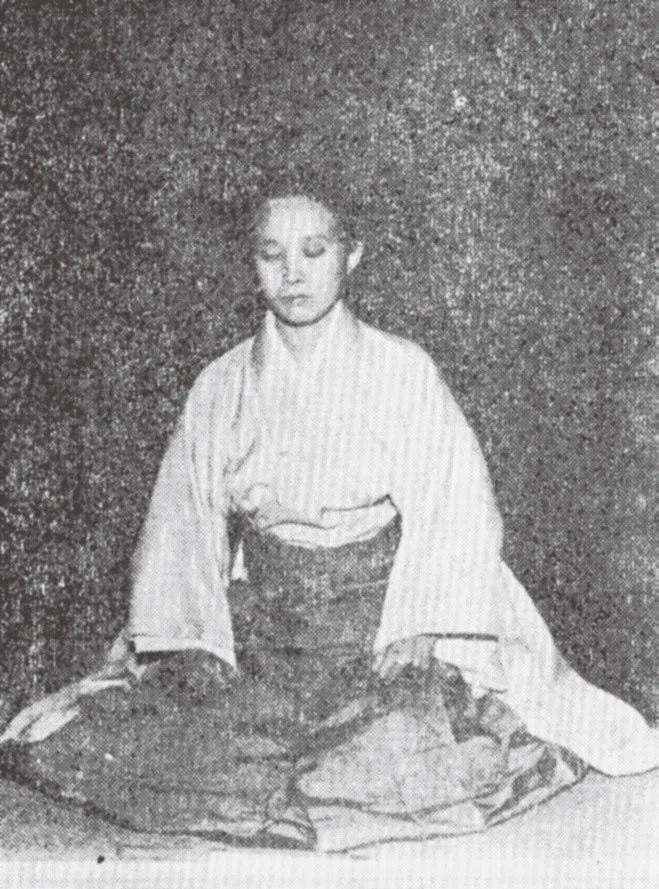

千鳥会は、当初は心霊問題研究のグループとして、戦後の昭和23年6月に発足した。中心となったのは、降霊や自動書記、物理的心霊現象などで傑出した霊能を発揮していた霊媒の萩原真と、医師の塩谷信男だ。

塩谷は大正15年に東大医学部を卒業し、その後は朝鮮の京城帝大、東大の物理療法内科医局で働いたれっきとした医学者だが、在学中から藤田式息心調和法に取り組み、昭和6年に自身の内科医院(東京・渋谷美竹町)を開業して以後は、患部に手をあてて治療する「生命線療法」を実践するなど、心霊方面に強い関心を抱いていた。

九州熊本の神人としてその名が鳴り響いていた松下松蔵の門を叩き、病気治し(松下は「おてかず」といった)の霊能を直に譲られて医療現場で活用していた異能の人でもある。

その塩谷が、戦後、萩原を霊媒として自宅で開催した交霊会が千鳥会の始まりで、牧師の平竹辰、旧陸軍大佐の大久保弘一、2・26事件青年将校の精神的支柱だった大岸頼好、内田良平の大日本生産党幹部だった右翼の八幡博堂なども合流し、のちに「天皇の国師」を称することとなる京都の三上照夫も、八幡の導きで参加した。塩谷信男の娘の皆川博子も、少女時代に千鳥会の霊媒として扶乩を行っている。

千鳥会は、降霊した神霊の求めによって結成された。神霊は「人類世界永遠の平和という神の御意志を受けた同志が、相集まってここに千鳥会を組織する」と宣言し、千鳥が夜明けに啼くように、同志会員は「明けの浜辺に群れ啼きて明け初そむる夜の長啼き鳥の役目」(『千鳥神相[しんじょう]』)を負っているとされたが、その背景には、人心の荒廃からくる一種の終末論があった。

第2次世界大戦で世界は破滅と混沌のただ中に投げ出された。けれどもそれは、まだ序の口に過ぎない。後に萩原を通して告げられた神示は、「万華(世界)の姿、照り曇りなしつつ、最後の審判の時に至るは必定」だと説き、戦後の時代は「荒魂のラリルレロ(略してラルロ)の時代」だと訴えた。言霊ラルロによって表される時代とは、「破壊と動乱」の時代のことであり、人類のカルマが生み出す「ラルロの嵐」は、「世界が荒魂期から和魂期に移る前にさけられぬ嵐であり、現実具体的に云えば戦争、天変地異など混乱の状態」だと警告を発していたのである(『真の道 神示』、以下『神示』と略称)。

このラインより上のエリアが無料で表示されます。

萩原は、当初は霊媒として参加していた。けれども神霊は、会がたんなる見世物的な物理的心霊現象の実験会や、扶乩による神意の取り次ぎレベルに留まることをよしとせず、実際に人の心と世界を変えていく生きた運動体へと発展していくことを求めた。

その結果、昭和27年に千鳥会は真(まこと)の道へと改称され、昭和29年には萩原を単独教祖とする宗教法人へと生まれ変わった。それまで審神者(さにわ)を務めていた塩谷信男は会から離脱し、扶乩および直接談話(霊媒のエクトプラズムを使って仮の声帯を作り、直にメッセージを受けとるとされる物理的神霊現象)からもたらされる神示と、万人にそなわっている手掌療法(真の道では「真手(まなで)」と呼ぶ)による身心・世界変革運動へと進んでいったのである。

萩原は、どういう経緯でこの道に入っていったのか。その足跡をたどっていくことにしよう。

萩原は明治43年4月6日、千葉県長生郡南白亀村に生まれた。斉藤義暢(よしまさ)が本名で、萩原真は後に自動書記で神霊から授けられた名である。

若いころから一種の放浪癖があった萩原は、馬賊になることを夢みて17歳で満州に渡り、各地を放浪しながら無銭旅行を続けて19歳で帰国した。その後、八幡製鉄での寮生活を経て、農業による満蒙移民の育成を推進していた茨城の日本国民高等学校に講習生として入学。翌昭和5年、学校からの紹介状を手に、ふたたび満州の地を踏んで、関子の日高見農場に入った。ここから、萩原の霊能が開花する。

日高見農場は若林不比等(ふひと)と妻の初枝によって経営されていたが、ふたりはたんなる農場経営者ではなかった。初枝は「芸術的」と称えられたほどの傑出した美貌の霊媒であり、「宮司さん」と呼ばれる神霊から神示を受けるとともに、道院の女性信者組織である女道徳社(女社)の支部である関東州女道徳社で指導的役割を果たしていた(笹目秀和『神仙の寵児』6)。

さらに彼女には、関東軍の工作員としての裏の顔があった。大陸と満州を股にかけて活動していたが、その目的は日本を盟主とする大東亜宗教圏の樹立にあったらしく、日本および満州・朝鮮の政界や軍部と連携して動いていた。三村三郎(三浦一郎)は、初枝についてこう書いている。

「あらゆる民族の解放と各宗教の結合をはかることを以て自らの終生の使命とし、この大望を果すためには世間的毀誉褒貶などにかかわっていられないという態度だった。実に真剣そのものであり、何ものかにせき立てられ、させられているという感じだった」(『ユダヤ問題と裏返して見た日本歴史』)

夫の不比等も道院・紅卍字会に深く関与しており、稀代の女傑(初枝は「大連のジャンヌ・ダルク」と呼ばれていた)を側面からフォローしていた。また、日高見農場をはじめ、満州で数々の事業を興して成功し、川上夫妻に日高見農場を譲った初枝の父の川上賢三も、熱心な神祇信仰者だった。佐賀県唐津神社宮司の三男として生まれ、大陸で人生を拓いた賢三は、東京心霊科学協会の満州支部長でもあった。

萩原が身を寄せたのは、このような特殊な農場だった。初枝と初めて対面したときの印象を、萩原はこう記している。

「青白く透き通るような顔色と、澄んだ深い泉のような大きな目がどこか神秘的な雰囲気を漂わせていた」(『真を求めて 萩原真自伝』以下『自伝』)

労働者として農場に入った萩原を見て、初枝はこういった。

「あなたの持っている雰囲気は、リンゴ作りの百姓にふさわしくありません。しかしあなたがここに導かれたのは農場の仕事とは別に、私たちの協力者になるためでしょう。だんだん本当の使命が現れてきます」

初枝の導きで、渡満した昭和5年から萩原の霊能が現れはじめた。彼には物理的心霊現象を起こす力が眠っていた。その霊能が、初枝の天の数歌の祝詞に誘導されて発現し、徐々に、しかも確実に磨かれていった。

萩原を道院・紅卍字会に導いたのは、初枝の夫の不比等だった。満州事変が勃発した昭和6年、もしくはその翌年、不比等に誘われて、萩原は初めて大連の道院に詣でた。

といっても、道院の至高神・先天老祖との結縁は、このときではない。萩原は若林夫妻の活動拠点のひとつだった関東州大連の能楽堂に仲間とともに住み込み、そこから農場に通っていた。初枝によって「大陸の巴章呂(はしょうろ)」(巴章呂は初枝一党の日本における拠点=後述)と位置づけられていた能楽堂は、正面に彼女の信仰する八幡神、右に道院の先天老祖を祀っており、萩原は先天老祖とは毎日接していた。

不比等の案内で大連の道院に詣でた萩原は、先天老祖を祀る聖殿祭壇の前に呼ばれ、扶乩による神示を授けられた。その様子を『自伝』はこう記す。

「私は中国風の三拝九拝の礼を行った。右手で扶乩が行われていたが、勢いよく棒が動くたびに砂が飛び、大きな声で一字一字読みあげられていった。速記された紙がシメされたが、私には難解であった。後で若林さんが訳してくれたが、大意はこうである。

『若い日本人を呼べ』との文から始まっていた。

『瑞道と名を賜う』

『瑞道よ、汝は未だ心幼くして、天の意を知り得ざるも、時を経て感を磨き、心を澄ませて、天の意を自らの心となし、老祖の意を体として、道を行い、道を顕すべし』」

このとき萩原は「瑞道」という道名とともに「維持統掌」という賛助会員の資格も授かった。その場にいた紅卍字会副会長の劉某は、「珍しいことだ。あなたは老祖様からかわいがられていますね」と感嘆した。

扶乩の神示は全国の道院に伝達され、周知される。そのため中国のどこに旅しても、道院組織からの便宜が得られるようになる。中国の秘密結社(幇[ばん])と同じシステムで、実際、後に萩原が漢方企業の依頼を受けて薬草調査のために蒙古入りし、張家口、綏遠、包頭と回った際、「そのつど各地の紅卍字会のお世話になって目的を果たすことができた」と述懐している。

このときの縁で、萩原は劉の家で心霊実験会を行った。メガホンによる空中談話現象が現れ、以下の神示があった。

「満州から始まった戦火が中国全土に広がり、混乱の中から燃え始めた赤い火が次々に燃え移り、黄色い大地を赤く塗りかえていく。紅卍字の卍も次々に大きな火に焼かれて姿を消していく日がくる――」(『自伝』)

赤い火が黄色い大地を赤く塗りかえるとは、共産党による中国の支配を表している。のちに中華人民共和国を樹立した共産党は、中国本土における道院・紅卍字会を解散させた。そのため道院は活動の舞台を香港・台湾などに移した。神示はその通りに実現したのである。

初枝が語ったとおり、萩原は、以後「協力者」として初枝と行動をともにするようになる。昭和7年、初枝が満州神社創建運動のために渡日すると、萩原もともに日本に渡り、東京・成城学園町のアジトに腰を落ち着けた。

アジトは巴章呂と名づけられた。巴は、初枝が八幡大神として信仰する宗像三女神を表す。三女神の象徴である巴を徽章とする呂(お宮)という意味で、○○呂という表現は戦後の千鳥会にも受け継がれた。たとえば萩原の家は、扶乩によって白舟呂(ほうしゅうろ)と名づけられている。

帰国した初枝は軍部の要人や宗教関係者などと接触していたと思われるが、具体的な動きは不明だ。ひとつだけはっきりしているのは、心霊研究家として知られていた小田秀人の菊花会と提携したことだ。

菊花会は大本の出口日出麿、岡本天明、岡田健文、中野貞四郎(出口三千麿)、笹目恒雄(秀和)、亀井三郎などが同人として名を連ねる日本における心霊研究のメッカのひとつであり、初枝は亀井や笹目に傾倒していた。また、多くの関係者が参加している大本とは、父・賢三以来の縁で結ばれていた。そうした関係から、初枝は菊花会と提携したのである。

菊花会自体は資金難から2年ともたずに休会したが、小田は心霊研究を継続し、大本系の道院・紅卍字会が官憲によって解散させられると(前回連載参照)、囲碁の呉清源や後の東洋大学総長・大嶋豊らと語らって「世界紅卍字会後援会」の設立に動き(昭和13年)、政治家の遠藤柳作を理事長、南満州鉄道理事から貴族院議員に転じた大蔵公望や元陸軍中将の松井七夫(陸軍大将・松井石根の弟)ら有力者を理事に迎え、自らは事務万端を掌る主事として後援会を発足させている。

話を昭和8年にもどそう。同年暮れの12月、小田は初枝からの電報を受けとった。一大事があるから三重県津市船頭町の松本吉晴方に「スグオイデコウ」というのである。

松本吉晴は伊勢新聞社長で、光教という法華系の新興宗教を創始した皇道主義者だ。ただちに駆けつけた小田に、初枝はこう告げた。

「昭和8年12月20日の夕刻、月と金星と土星が次々に重なる2万年に一度の天象が現れ、この時を期して、神様が非常時突破の神言をお授けになるという自動書記が下されました。場所は巴章呂、拝受の神主(霊媒)は私、審神者は小田さん、補助役は松本さんという御神命です」

津市で初枝および松本と合流した小田は、神命のまま琵琶湖、京都、伊勢神宮などを回り、東京にもどった。京都では梅田寛一( 伊和麿[いわまろ])と合流している。梅田はのちに筑波山梅田学筵を開いた宗教家で、数学者の岡潔や、湯川秀樹・川端康成らと親交を結んだ当時の大知識人・胡蘭成らに大きな影響を与えた神道家として知られる(胡蘭成は肥田春充や植芝盛平とも交流があったが、直神影流の梅田の武道は肥田や植芝より「さらに上」だったとして、戦後は親炙(しんしゃ)する梅田の学筵近くに転居している)。

これら錚々たるメンバーが、昭和8年12月18日、巴章呂に集まった。夫の不比等や萩原ら満州の初枝の一党も顔をそろえた。

神示によれば、「非常時突破の神言」は、まず18日に扶乩によって漢語で下され、三星が重なる20日には「やまと言葉」(言霊)が下ろされることになっていた。神示に従って役割が決められ、まず18日の扶乩で、「顕彰大神通力」の6文字が下ろされ、ついで20日を迎えた。

当日の様子を、審神者として現場に立ち会った小田の『四次元の不思議』をもとに書いていく。

午後4時、西の空に新月がかかり、

「その少し左方に宵の明星、金星が輝き始めた。さらにその左方一直線上に、土星とおぼしき星が見えてきた。/『見えたぞおっ』私(小田)は思わず叫んだ。……そのうちに金星が月の陰った方の左側面にまるで命中したかのように見えた。というのは、金星が月に追いついてその背後に入りかけた瞬間、さっと四方八方に鋭い光芒を放ったからであった。/そしてこのとき、白衣の内山女史(川上初枝の別名)は入神状態となり、厳かな音声で、かつて聞いたことないのりとを奏上しはじめた。……内容は古事記の神代の巻を略述するようなものであった」

やがて祝詞は素盞嗚尊が高天原に昇る段となり、暴風雨が吹きすさび、天地が暗闇となるくだりとなった。「すると驚いたことに、今まで日本晴れであった空は、一天にわかにかきくもり、星も月も黒雲のために蔽いかくされ」た。一同が驚愕して顔を見合わせていると、神霊から「とぼそを閉めよ」と指示があった。命じられるままに雨戸を閉めたが、その間も祝詞は続き、岩戸開きの段になった。

ここで再び神霊から「とぼそを開けよ」と指示があった。いわれるままに雨戸を開けた。すると黒雲に蔽われていた空はもとの日本晴れに戻っており、金星が月の向こう側を通り抜けて弓張り月の端から離れ、土星が月の背後に入ろうとしている瞬間が目撃された。一同が呆然として天象をながめたまさにそのとき、初枝の口から「非常時突破の神言」が発せられた。

「みちから ちはえて あめつち ゆりませ」

この「みちから」16音の言霊と、扶乩が下した「顕彰大神通力」6字の神言が、以後、萩原常用の唱え詞となり、千鳥会でも、その後の真の道でも、ことあるごとに唱えられることとなるのである。

この年を境に、萩原の運命は再び激動の渦に投げ込まれる。結婚、3度目の渡満、蒙古での成吉思汗の末裔とされる徳王との面会および守護霊ノノムリ(義経とともに蒙古に渡ったと称する武士・佐々次郎源良之の霊)と義経関連の情報収集、朝鮮・京城への移転、小田秀人に招かれての帰国(このとき小田のもとで撮影されたノノムリの物質化現象の写真が前傾のもの)、通訳官としての日中戦争従軍、帰国後、検察による心霊科学協会弾圧事件に連座して逮捕・未決勾留、獄中での数々の壮絶な拷問、再びの蒙古入り、太平洋戦争末期の現地召集——と、その足跡は波瀾に満ちている。

この間、萩原は初枝と離れて別行動をとり、神霊の導きのまにまに宗教家として脱皮するための過酷な経験を積み重ねていくのである。

戦時中から、萩原は日本の暗い先行きを示す自動書記を下ろしており、その中には原爆の投下を示す予言もふくまれていた。

敗戦後の昭和21年、大陸からようやく復員した萩原は、とりあえず妻・美能里の実家のある千葉に入り、その後、東京に転居した。その間、心霊科学協会の吉田正一(弁護士)や、戦前から提携関係にあった小田秀人などの交霊会に霊媒として参加し、竹内満朋や津田江山ら当代屈指の霊媒たちとともに数々の実験を成功させ、冒頭で記したように、昭和23年には塩谷信男らと千鳥会を結成した。

けれども萩原は、霊媒を「モルモット」のように扱う心霊研究家に対し、戦中から強い違和感や疑問を覚えていた。この思いと、萩原を指導する神霊の導きにより、千鳥会は萩原を教祖とする真の道へと脱皮した。

彼に最も多くの神示を下ろしていたのは、通称を「大峯さん」という大峯山の水畔老仙で、役小角の弟子ということだったが、この老仙よりはるかに高級な神霊は「真(まこと)大神」といい、その神示は道院・紅卍字会の先天老祖を彷彿とさせるものだった。

神儒仏道回の五教はひとつの根源から出ているという思想(前号参照)や、真の世界平和実現のためには「内修外慈」が不可欠だとする萩原の思想は、道院の思想そのものだった。

内修とは道院における修行、外慈とは紅卍字会が行ってきたあらゆる方面にわたる慈善事業や社会事業の実践を意味し、道院では「内外兼修」「内修外功」などと呼ばれてきた。

萩原はこれを引き継ぎ、指導霊も「内修、外慈こそ真行なり」という扶乩を下ろして組手[くみて](信者をこう呼ぶ)を導いた。紅卍字会のテキストのひとつである『道慈問答』(曹承虔)は、「院(道院)は静(内修)を主とし、会(紅卍字会)は動(外慈)を主とする。院は道の体である。会は慈の用である」と述べているが、これこそが、戦後、真の道を立ちあげた萩原の宗教家としての信念だったのである。

道院が扶乩によって成り立っていたように、真の道も同じ方法で神霊からのメッセージを受けとった。

萩原は扶乩を「砂庭(さにわ)」および「天杖(てんじょう)」の名で呼んでいる。砂庭の作法は扶乩とほぼ同じで、正副の簒方(さんかた)が二股の棒(乩木)をもって砂盤(砂庭)に神示を自動書記し、審神者が文字を判読する。

「砂庭神示は公的な問題に対する神示受けで、教義の根幹を示す神示、高い神の視点から見られた世界観・社会的展望などのように公共的な神示が主体である。……個人の私的な問題についての神示受けは全く含まれない」(『神示』)

もうひとつの「天杖」は、筆をつけた乩木を用い、文字(絵の場合もある)を白紙上に自動書記する法で、やはり扶乩の一種である。こちらは個人の私的な問題に対する答えや指示が下される。この天杖が、千鳥会の初期には日本各地で行われ、盲信者を出したり詐欺視されるなど、さまざまな問題を引き起こした。それについては、元2・26将校だった末松太平の『私の昭和史』や皆川博子の小説集『巫女』などに詳しい。

このように、道院・紅卍字会の思想と霊術は、昭和以降の日本の新宗教界および神霊研究に大きな足跡を残した。ともすれば偏狭に陥りがちだった明治生まれの古神道に吹き込む、清新な気吹となったのである。

関連記事

サンタクロースの正体はUFOで地球にやってきた異星人か!? クリスマスの“真実”を有名研究家が分析

トナカイが引くソリで空を飛んで世界各地にやって来る――考えてみれば異様としか言いようのないサンタクロース。その正体について識者の見解は?

記事を読む

古代インカ黄金都市パイパティの場所を求めて/遠野そら・MYSTERYPRESS

数多くの〝黄金伝説〟が語られる南米……なかでも伝説ともいえるインカ帝国の黄金都市パイパティの存在は、今なおわれわれを魅了してやまない。はたして、それはどこに!?

記事を読む

千貫森は巨大古墳だった! 福島の古代皇族ミステリーを追う!

福島県のミステリースポット、千貫森。UFO頻出地帯として有名だが、ここには「ひと山まるごと天皇陵古墳である」との驚くべき伝説があった。

記事を読む

作られた怪異が実体化するーー「架空の女」の受肉/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。もしも空想上の女房がリアル世界にあらわれたら……。

記事を読む

おすすめ記事