トランスヒューマニズムとヌートロピックで完全な存在に! 人類が目指す次なる進化/ヒストリーチャンネル・レビュー

古代の宇宙飛行士説を、歴史学や考古学の視点から読み解いていく『古代の宇宙人』シリーズ。 今回は、ヌートロピックなどの科学技術による人類の進化の可能性を探る。

記事を読む

戦前から戦後の初期、日本の秘教的宗教団体に大きな影響を与えた結社―—それが、道院紅卍字(こうまんじ)会であった。 この結社はさまざまな霊的巨人たちを引き寄せ、結果、日本における霊界の革命が起こったともいえる。その巨人のひとりが岡本天明(てんめい)である。本稿では、道院紅卍字会(こうまんじかい)と天明の軌跡をたどりながら、『日月神示』誕生の秘密をひも解いてみたい。

戦前から戦後初期にかけて、日本の秘教的宗教団体に大きな影響を及ぼした中国の宗教結社に、道院および関連組織の紅卍字会(こうまんじかい)がある(以下、道院紅卍字会)。この結社は「扶乩(フーチ)」と呼ばれる自動書記法によって神霊神仏と通交し、神霊からもたらされるメッセージ(壇訓)にもとづいて一切を運営するところに、際だった特徴がある。

日本では、まず出口王仁三郎が深く共鳴して提携した。ほかにも『日月(ひつく)神示』の岡本天明(てんめい)、菊花会の小田秀人、戦後、道院東京総院の責任副統掌や多摩道院統掌を務めた笹目秀和(ささめしゅうわ)、千鳥会の萩原真(まこと)、不世出の物理霊媒・亀井三郎(関連記事)、亀井亡きあとの数少ない本格霊媒・竹内満朋(みつとも)などが道院紅卍字会と直接・間接の関係をもち、全員が自ら扶乩を行っている。

道院は民国5年から6年(大正5、6年)にかけて、山東省濱縣知事だった呉福林と駐防衛長の劉紹基が、至聖先天老祖(老祖)の神託を受けたことに始まる。組織としての道院が設立されたのは民国10年。世界紅卍字会は翌11年で、以後中国内に猛烈な勢いで広まっていき、道院誕生からわずか2年後の大正12年には、日本に世界初の支院が開設されるのである。

道院紅卍字会と日本を結びつける契機となったのは、大正12年9月1日の関東大震災だ。一般には、震災を知った道院が救援物資(米と銀)を送ってきたとされているが、そうではない。大震災4か月前の5月に、早くも全道院を統括する北京総院の扶乩壇に「米を集めよ」という指示が出て、救援の動きが始まっているのだ。

笹目秀和によれば、集める理由の説明は何もなかったが、紅卍字会は神命に従って中支の穀倉地帯で米をかき集め、8月には4000石に達した。そこでこの米をどうすればよいか扶乩によって伺いを立てたところ、今度は「日本に送れ」との指示が出た。やはり理由の説明はなかった。

当時、中国には防穀令が敷かれており、米を勝手に国外に送ることはできない。そこで集めた米4000石と銀2万両を南京日本領事館の林出賢次郎領事に譲渡し、林出が日本に送るという迂回案で処理することとなった。

林出がチャーターした輸送船は、8月26日に神戸港に着いた。この時点でも、物資の処置は不明だった。輸送船に同乗してきた使節団が北京総院に指示を仰いだところ、「東京に送れ」という壇訓が出た。そこで船を東京に回送し、9月1日朝、東京湾に着いた。

ところがまさにその日の11時58分、関東大震災が勃発した。物資は東京市に寄贈され、焦土と化した東京の救援に充てられた。ここで初めて、北京総院における扶乩の意味が明らかになったのである(笹目秀和「尋賢 林出先生を想う」)。

世界紅卍字会は、人種・国籍・主義主張など一切を問わず、ただ神命に従って慈善活動に徹することを組織の使命としている。

日本に対する活動も、関東大震災を皮切りに、昭和2年の北丹震災、8年の昭和三陸地震、9年の函館大火、同年の室戸台風による関西風水害、10年の新竹・台中地震、同年の静岡地震に多額の救援見舞金を送ったほか、満州事変や日中戦争では各所で救援隊を組織して、日中を問わず戦傷者の救護や遺体の埋葬などを献身的に行っている。

関東大震災では道院から3名の慰問使が送られた。ふたりは先に帰国したが、素爽という者は日本に残り、綾部の大本を訪ねた。これも事前に「日本に行けば道院と合同すべき教団がある」という扶乩の指示によっている。「合同すべき教団」が何かは不明だったが、林出領事のアドバイスがあったようで、素爽は林出からもらった大本への紹介状を手に、参綾したのである。

素爽は王仁三郎と面談し、両者はすぐに意気投合した。

道院が奉じる「道(タオ)」の教えは、一国一宗を絶対視して他を否定する偏狭なナショナリズムとは対極に立つ。王仁三郎は、たぶんここに最も深く共鳴した。彼にとっては、神道も仏教もキリスト教も絶対的なものではない。宗教に関する王仁三郎の窮極の理想は、宗教それ自体の消滅だからである。

王仁三郎は素爽に道院の日本支部創設を提言し、素爽帰国の際、弟子の北村隆光らを派遣した。北村らは王仁三郎の意を体して先天老祖の神位を日本で祀ることの許可を請い、扶乩壇による神許を得た。そこで翌13年3月6日(旧暦2月1日)、晴れて神戸道院を開設した。このとき日本で最初の扶乩が行われた。これを日本における開沙という。

この日の開院式では、老祖が以下の謎に満ちた壇訓を下している。

「予は妙山の妙風に乗じ、神島(日本)を漫遊し来る。諸神も亦会す。今日を何日云者(いかなるひとおもう)や。十二万年前の神国紀念日なり。昔北洋も神国あり、南氷も神国あり。皆善を好む。今迄遂に滄桑(そうそう)二次の変遷あり(原漢文、以下略)」

この壇訓で老祖は、12万年前の旧暦2月1日、地上各所に「神国」が立てられたこと、および過去2回、地球規模の大変動があったこと(滄桑とは桑畑が大海と変じ、大海が干あがって桑畑となるような激変のこと)を告げている。日本人は自分たちの国を「神国」と誇っているが、神国は日本にかぎるものではない。かつては世界の各地に神国があった。それが地球規模の大変動で、今日の姿となったというのである。

神戸道院の創設後、各地の大本施設に次々道院が開かれ、またたく間に全国に広まった。その間、昭和4年と5年の2度にわたり、中国から東瀛佈道(とうえいふどう)団が日本に派遣されている。東瀛とは東の大海すなわち日本を指し、佈道の佈は布と同じで布教を意味する。

とくに重要なのは4年の佈道だ。このとき日本の道院に祀るべき「神位」の様式が、老祖によって定められている。幅2寸7分、長さ4寸7厘の長方形の材(木板か)の表に「炁胞(きほう)」(一切の母胎である先天・根源の気を包んだ嚢[ふくろ])を描き、胞内に先天老祖と世界五大宗祖の名を記すのである。

五大宗祖とは、道教の太上老君(人間老子のことで、先天老祖ではない)、仏教の釈迦如来、基督教の基督耶蘇[キリストヤソ](聖母マリアを充てることもある)、回教の穆罕黙徳(マホメット)、儒教の項(こう)先師(孔子の師)をいう。

神位の裏面には、表面の註釈にあたる文章を記すよう壇訓が指示しているが、冒頭、非常に興味深い文章が出ている。

「太乙老祖、即ち一炁孕育の万霊の大主宰また即ち天御中主大神なり。下に耶釈道回儒五教の教主を列す」

ここで「先天老祖すなわち天御中主大神」といっているのは、世界各地で宇宙の根源である独一真神と位置づけられている絶対神は、すべて「道」の異名にほかならないという意味だ。キリスト教文化圏でいうヤハウエ、イスラム文化圏でいうアッラーも、先天老祖すなわち「道」の名なのである。

東瀛佈道団の派遣により、昭和4年から6年の間に431か所の道院が設けられた。けれども、そのほとんどが大本の教会組織をそのまま利用したものだったため、昭和10年の第2次大本大弾圧で「大本の潰滅と共に完全に消尽した」(『世界紅卍字会道院の実態』興亞宗教協会編)。

その後、扶乩は、秘教家らの密かな営みへと移行していく。そうした秘教家のひとりに、岡本天明がいる。

明治30年、岡本天明(本名・信之)は岡山県浅口郡玉島七島島地の岡本藤太郎・弥栄の次男として誕生した。藤太郎の破産により一家は神戸に移り、その後天明は明治大学の夜間部に通ったが、中退して画家を志した。

天明と大本との出会いは大正8年。翌9年には浅野和三郎が社長を務める「大正日日新聞」の記者となり、鎮魂帰神の修行を通じて神霊との交流経験を積んだ。同新聞は第1次大本弾圧事件の翌11年に身売りされ、12年9月には先に書いた関東大震災が勃発、大本と道院との提携が行われた。

大本には、王仁三郎が教団に導入した看板霊術の鎮魂帰神法があったが、道院は大本に扶乩という新たな霊術をもたらした。天明もただちに神戸道院への入修申し込みを行ったというから、最も早い時点でその技術を習得したひとりだったと思われる。

道院の扶乩と大本流の扶乩には、注目すべき違いがあった。先に道院における方法から書いていこう。

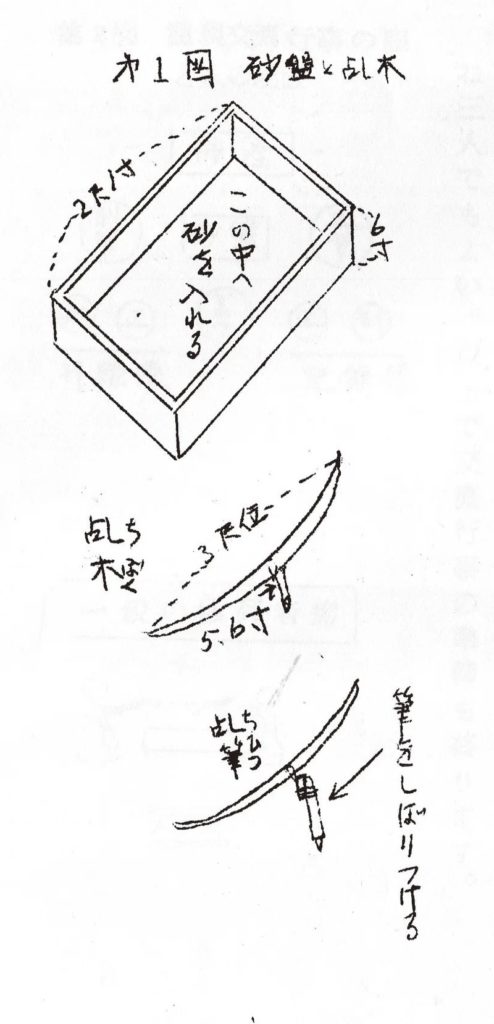

扶乩は乩木(ちぼく)と砂盤を用いる自動書記法の一種だ。乩木は長さ3尺ほどの棒で、その中央に先の尖った5、6寸ほどの木筆が取り付けられている。この乩木の両端を霊媒役のふたりが軽く持ち、その場に降臨した神仏に身心をゆだねると、木筆が勝手に動いて砂盤の砂の上に文字を書くのである。

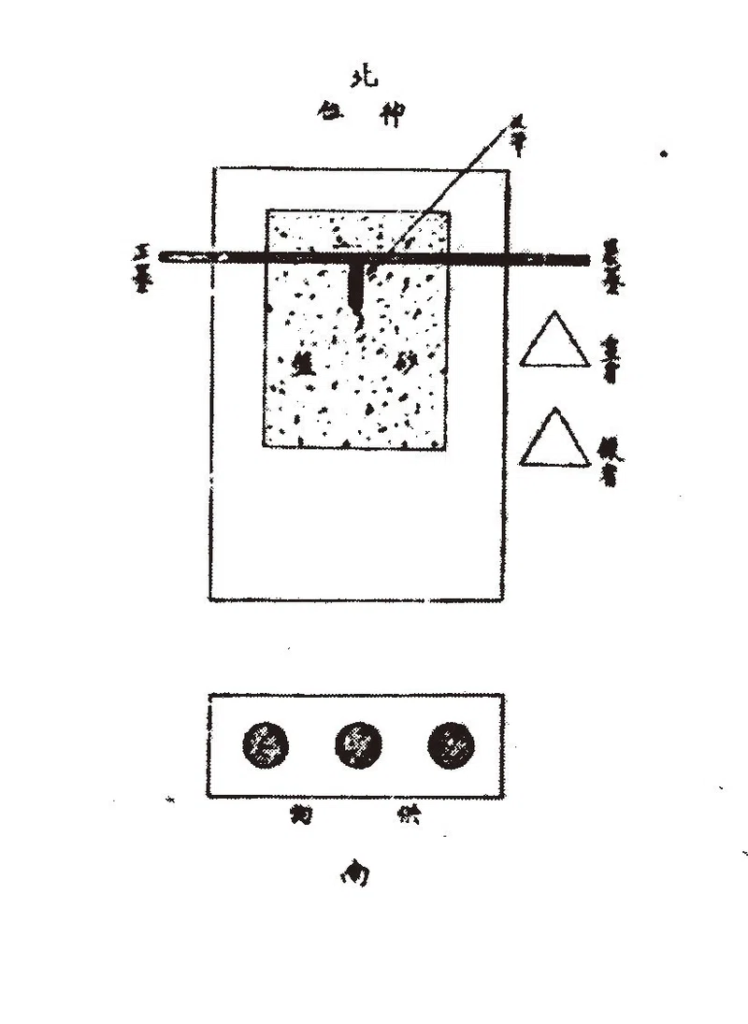

自動書記を行うふたりの霊媒のうち、北方の神座に向かって左側が神感者の正纂(せいさん)、向かって右が補助役の襄纂(じょうさん)だ。

襄は「たすける」という意味、纂は「あつめる・あむ」の意で、神のメッセージを砂盤に集める働きを表している。この正纂・襄纂に加え、砂盤上の文字を読み上げる宣方、文字を記録する録方の四者が、扶乩に直接携わる役方だ。録方が記録した乩文は、会場に用意された台上に並べられ、神事を見守る修方(道院信者)に示される。

日本でも、構成は道院と変わらない。天明は正纂を正筆、襄纂を副筆、宣方を拝読係、録方を記録係と書いている(『霊現交流と審神者秘伝』)。ただし日本式では、もうひとり、「最も重大」な役職者が加えられる。神憑りの場に不可欠のサニワ(審神者)がそれなのである。

祓い清めを行った後、サニワは祈願の言葉を神に奏上し、「ひふみゆらゆら、ひふみゆらゆらひふみゆらゆら、ひふみゆらゆらひふみゆらゆらひふみゆらゆら」と唱える。ついで柏手を拍ち、天の数歌を3回くりかえす。1回目と2回目は「一二三四五六七八九十(ひよふたみよいつむゆななやここのたり)」と唱え、3回目は「百千万(ももちよろず)」を加えて奏上する。

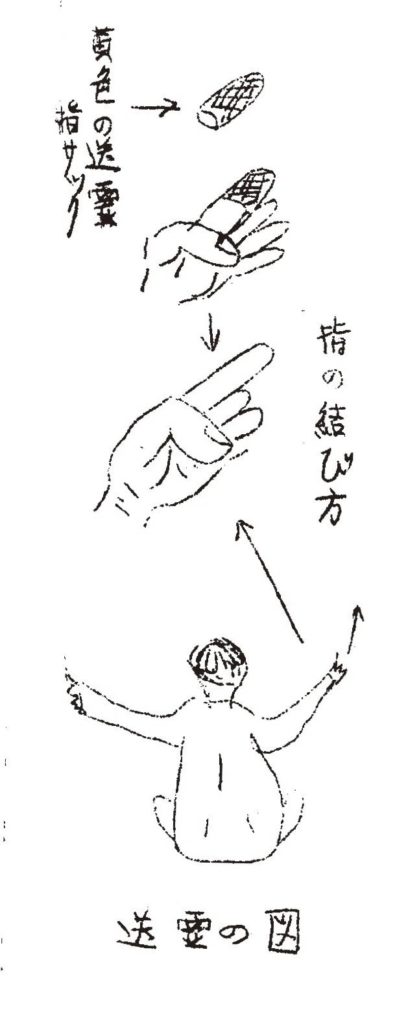

次に、乩木を手にした霊媒に向かい、自分の腕を左右に開いて送霊を行う。その際、人差し指に黄色の指サックか黄色の布を装着して行うと「霊流が強くなって効果的」であるという。

神霊の善悪正邪を見分け、神事の進行をコントロールするサニワは、帰神の場に欠かすことのできない要かなめであり、扶乩でもそれは変わらない。よほどしっかりとした心霊修練を積んだ者でなければ、自らが霊媒と審神者を兼ねる神憑りは、邪霊の恰好の標的となると考えられているからだ。

天明は、大本で学んだ鎮魂帰神に道院の扶乩を組み合わせた「霊現交流」を身につけていた。彼に『日月神示』が降りたのは、実にこの扶乩を契機としているのである。

第2次大本事件により、王仁三郎をはじめとする大本幹部の大半が逮捕され、教団は壊滅的な打撃を受けた。各地の道院紅卍字会も同時に潰滅し、当時、天明が奉職していた「人類愛善新聞」は廃刊となった。

大本の主だった関係者が根こそぎ逮捕される中、ひとり逮捕を免れたため、大本の一部からスパイ視され、天明は教団と疎遠になった。極貧の中、俳画や片歌[かたうた](五・七・七を基調とする上代歌謡の一形式)の教授などでかろうじて口に糊していたが、たまたま出征で神主が不在となっていた千駄ヶ谷の鳩森八幡宮の留守神主の斡旋を受け、月給80円の職にありついた。

この留守神主を天明に依頼したのが、鳩森八幡宮の氏子総代だった友人の高井是空で、高井が主宰していた修史協翼会に天明が参加したことが、『日月神示』の口開けとなったのである。

それは昭和19年4月のことだ。修史協翼会で、天明が「神代でわからないことは直接神霊に聞けばよい」と口にした。どうすればそんなことができるのかを尋ねられたので、扶乩という方法があると答えた。ならば実験しようではないかということになり、日を改めて開沙されたのである。

実験会では、天明がサニワを務め、参会者がかわるがわる乩木を手に降神に臨んだ。初めての扶乩であるにもかかわらず、驚いたことに霊媒役の手が激しく震える霊動が起き、文字が砂盤上に現れた。

この日、出た文字は「天」「ひつく」「日月のかみ」「天之日月神」などだったが、いかなる神かは不明だった。何を尋ねてもいっさい答えがなかったので、天明は下級霊のいたずらだろうと考えた。

それから2か月後の旧暦5月5日、天明は18歳年上の友人・高田集蔵と一緒に印旛郡公津村の知人宅を訪ねた。そのときふと、公津村の麻賀多神社の境内末社に天之日津久神社があるという知らせを、先の扶乩の参加者から受け取っていたことを思い出した。天之日津久神とは、扶乩に出た天之日月神のことかもしれないと考えた天明は、ひとり参拝に出かけ、扶乩に出ていただいたお礼と、下級霊と見なしたお詫びを申し上げた。

それから社務所の縁に腰をかけて休んでいると、突然、激烈な神憑りの発作が起こった。天明の妻の三典(みのり)が、そのときの様子をこう記している。

「憑られないようにと、この十数年血の汗を流す思いで身を粉にして仕事に没頭してきたのに、何たることかと抵抗しました。今回は以前(の神憑り)と様子が違って、右手の血管が怒張し、焼火箸を突込んだような激痛がどうにも止まらないのです」(『日月神示はなぜ岡本天明に降りたか』)

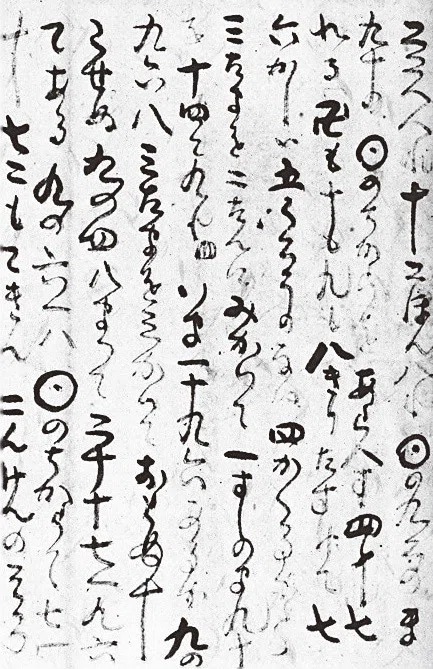

やむなく天明は写生用に持参していた画仙紙を広げ、矢立の筆を手にした。するといきなり自動書記現象が始まり、「二二八八れ十二ほん八れ……」という意味不明の文字が、ずらずらと紙上に現れた。これが「富士は晴れたり日本晴れ。神の国のまことの神の力をあらはす代となれる」から始まる『日月神示』の口開けであった。

当初、天明はまったく読むことができず、さして重要なものとも考えていなかった。研究者の黒川柚月によれば、「富士は晴れたり」も最初は「夫婦割れたり」と読んでいたという。

解読を行ったのは高田集蔵だ。明治30年に洗礼を受けたキリスト者で、博覧強記の神秘思想家でもあった高田は、欧米や中国などの語学にも堪能で、世界の諸宗教に通じ、驚異的な知識の幅と深さをもっていたが、世間的な名利からは断じて遠ざかる世捨て人を終生貫き、ある交霊会では玉造という名の天狗霊から「貧乏神の親分」とまで呼ばれていた。

高田の年譜を見ると、天明の自動書記が始まった昭和19年6月から『日月神示』の読解が始まっており、23年に「日津久神示霊解」をまとめたのちは、他に関心が移っていったらしい。道院紅卍字会も戦前から研究していたようで、『日月神示』が出る前年、高田は紅卍字会(どの会場かは不明)で『北極真経』(道院根本経典の『太乙北極経髄天集』ないし『太乙北極経髄人集』)の講義も行っている。

『日月神示』が出て以降、天明の生活はすべて神示を軸に展開されることとなるのだが、本稿では道院紅卍字会との関係に焦点をあてて話を続ける。

戦後の昭和22年、天明は宗教法人「ひかり教会」(のちに「至恩郷」)を設立した。教祖は「ふで」で、人間の教祖はおらず、十柱の神を「みひかりの大神」として祭祀した。道院の世界五大教祖に準じた釈迦・キリスト・孔子・老子・マホメットの五教祖に、日本の天理・金光・黒住・大本・一二(ひつぎ)の五神を加えた十神で、ここにも道院の影響が見て取れる。

最も興味深いのは、扶乩の独修法を「自己サニワ」と規定し、自動書記法の一種としたことである。

自己サニワには乩木を用いず、上から紐を下げ、手首を紐の輪に通して鉛筆を軽く持つ。その際、「自分の心と自分の肉体をふたつに分けること。自分の肉体はそのままにしておいて自分の心は一歩外に出る。そして、じっと肉体を見ていると云った形」をとることと注意している。

こうして霊の感応を待ち、感応があれば心によって霊に応対する。肉体は扶乩における霊媒(正筆)に相当し、心がサニワを務めるのである。

感応霊は、最初はうまく肉体を動かすことができず、線を引いたり円を描いたりと、同じ動作を繰りかえす。これが長く続くようなら、「どうぞご遠慮なくこの肉体をお使いください」と内心で語りかけ、それでも文字とならないときは、意識的に肉体を動かしてアとかイとかいった簡単な文字を書き、霊を誘導するというのだ。これに練達すると、紐などの補助具は不用になる。以後は神霊と同調するごとに自動書記が得られるというのである(この自己サニワはあまりに無防備であり、邪霊などの感応による危険を伴うので我流による実践は避けるべきだ)。

麻賀多神社の社務所で始まり、以後延々と続くこととなる自動書記は、まさしく天明が扶乩の独修法とした自己サニワにほかならなかった。大本の鎮魂帰神と道院の扶乩が組み合わされた新しい霊術が、こうして敗戦間際から敗戦直後の日本に、次々と神示をもたらすこととなる。『日月神示』はそのひとつに過ぎなかった。別の機会に、それについて記していく。

関連記事

トランスヒューマニズムとヌートロピックで完全な存在に! 人類が目指す次なる進化/ヒストリーチャンネル・レビュー

古代の宇宙飛行士説を、歴史学や考古学の視点から読み解いていく『古代の宇宙人』シリーズ。 今回は、ヌートロピックなどの科学技術による人類の進化の可能性を探る。

記事を読む

世界神話を横断する超歴史観! 「縄文の世界を旅した初代スサノオ」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

ペルーの岩山に掘られた神の門「アラム・ムル」の謎! “金の円盤”をはめると異次元ポータルが開く?

ペルー・チチカカ湖近くの岩山の壁に刻まれた謎の窪みは、異世界へと通じるポータルなのか――? 「神の門」と呼ばれる構造はいつ、誰が、何の目的で作成したのかまったくわかっていない。

記事を読む

古代マヤのオーパーツ「クリスタル・スカル」に見るアトランティス文明の存在/並木伸一郎・神秘の古代遺産

「ムー認定 神秘の古代遺産」より、オーパーツ「水晶ドクロ(クリスタルスカル)」をアーカイブ。その発見経緯と高度な技術の謎とは…?

記事を読む

おすすめ記事