巨人と洪水の伝説は「事実」だった!? 禁断のエノク書が示す堕天使と人間のハイブリッド神話

外典としてタブー視される「エノク書」には、神々と人類の禁断の関係が記されている!

記事を読む

世界の創造と生物の進化は、聖書の「創世記」に基づいて考えるべきだーー。創造論という信仰を追うシリーズ第2回!

1回目はこちら

アメリカ中東部、ケンタッキー州ピーターズバーグの郊外。市内を流れるオハイオ川のすぐ近く、州高速275号線沿いに、75000平方フィート(約23000平方メートル)という広大な敷地を誇る『クリエイション・ミュージアム』(創造博物館)という施設がある。その名の通り、創造論という大きなテーマに沿って作られた壮麗なアトラクションだ。ウェブサイトには、以下のような紹介文が示されていた。

Creation, Science, Bible History, & DinosaursThe state-of-the-art 75,000-square-foot Creation Museum bringcreationmuseum.org

“人間による過ちだらけの推測を排除し、神の完全無欠な御言葉を余すところなく尊ぶ創造博物館は、本当の意味でのこの世の成り立ちを理解するのにふさわしい場所です”

マイルドな響きの文章だ。それと同時に、有無を言わさぬ絶対的な響きを感じる。それもそのはず、この施設は主流派科学で言うすべての進化論を否定し、聖書に記されていることだけが真実であるという立ち位置から地球と生物の歴史を説明することを目的としている。原理主義という形容が一番ふさわしいだろうが、テーマパーク感覚で家族が1日楽しめる場所というとらえ方をしている人たちがいるのも事実だ。何よりも聖書の教えに重きを置き、生き方の規範とするライフスタイルが尊重されるバイブルベルトという地理的特質も無関係ではないだろう。

ケンタッキー州には、印象的な施設がもうひとつある。クリエイション・ミュージアムから南に70キロほど走ったところにある“実物大”のノアの箱舟『アーク・エンカウンター』だ。長さ155メートル、幅26メートル、高さ16メートルという規模で箱舟が再現されている。

アメリカ国内(少なくともバイブルベルト圏内)では、こうした施設が肯定的な姿勢で受け入れられている。

その背景にあるのは、聖書の内容を基に構築されたいわゆる“創造論”だ。この世のすべては、聖書に書かれている言葉の一字一句のとおり現実化していると信じる人たち。もっと言うなら、聖書の言葉通りにものごとが現実化している世界を望む人たち。その数は決して少なくない。

前回でも示した通り、ID(インテリジェント・デザイン)理論においても神の存在が完全に否定されることはない。神が“知性ある何か”の可能性のひとつであることは間違いないからだ。ただ、とらえ方はキリスト教とまったく同じではない。聖書は神の存在、そして人間との関係について書かれたものであるため、ID理論における“知性ある何か”が聖書でいう神と完全にイコールでつながることはない。こうした背景から、たとえID理論が宗教的なニュアンスでとらえられることがあっても、聖書と同じ意味合いにはならないだろう。

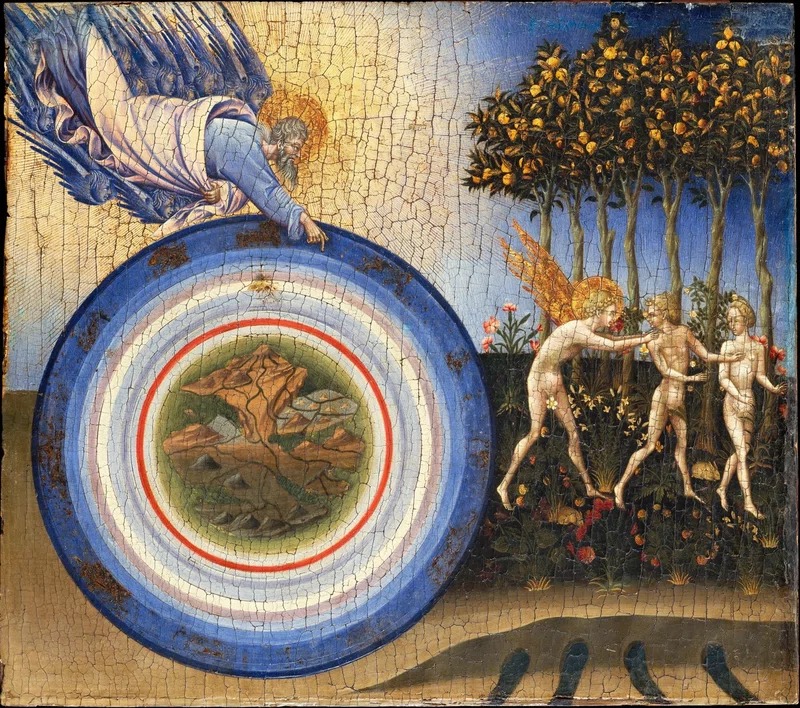

聖書を貫くのは、神が森羅万象のすべてを創り出し、自然の営みのすべてを司っているという考え方だ。「家畜のためには牧草を茂らせ」(『詩篇』104章14節)、「若獅子は餌食を求めてほえ、神に食べ物を求める」(同12節)、「誰が烏のために餌を置いてやるのか。その雛が神に向かって鳴き、食べ物を求めて迷い出るとき」(『ヨブ記』第38章41節)といった言い方からもわかるように、人間だけではなく、動物も植物もすべて含めたバイオスフィア全体の隅々まで神の力が関与している。

『クリエイション・ミュージアム』も『アーク・エンカウンター』も、すべてにあまねく作用をもたらす神の力をわかりやすい形で知らしめるものとして存在している。そしてその背景には、神の概念と聖書の言葉を単なる概念としてではなく、自らの存在の成り立ちの基盤として信頼しきっている人々がいるという事実が歴然としてある。そういうあり方に、善悪とか正誤という単純な二極論では表現しきれないものを感じる。

どの文章の表現にも、統一された考え方が見え隠れする。自然の力を神の全能性に置き換えて受け容れていく姿勢だ。

「万物は言(ことば)によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった」(『ヨハネの黙示録』第1章3節)という文章がある。神の意志が活かされずに生まれたものは何一つ存在しない。そして、自然の摂理や法則も神の言によって成ったものであるとされる。『箴言』の第16章33節には、次のような言葉が記されている。

「くじは膝の上に投げるが、ふさわしい定めはすべて主から与えられる」

くじを投げるのは人間で、投げる強さや高さを決めることはできるが、そこから先は神の意思のみが反映されるということだ。偶然や確率という概念は、予測できないことに対して人間が考えた方便であって、神はどこにでもいて何でも見ていて、そしてすべてを決める。

ローマから25キロほど南に行ったカステル・ガンデルフォに、バチカン観測所という天文台がある。キリスト教会機構の中核であるローマ法王庁が管轄する施設だ。この施設の元所長であるジョージ・コイン神父が、2006年1月にフロリダ州のパームビーチ・アトランティック大学で講演を行った。ID理論とカトリックの関係について、コイン神父は次のように語った。

「あらゆる科学は完全に中立的でなければならない。科学によって導き出された結果を有神論あるいは無神論という立場から討議することは避けられるべきであり、中立かつ宗教から分離されているものとして考えるのが正しい」

キリスト教思想とその教義は、当然のことながら創造論の上に成り立っている。しかしそれは、“未熟”な創造論ではない。『クリエイション・ミュージアム』や『アーク・エンカウンター』の展示をひと通り見ただけで確認できるような、そんな浅薄なものではない。神は、言ってみれば親のように、森羅万象の世話をしているのだ。愛情を込めて育みながら、すべてのものの日々の営みを助けている。

コイン神父が講演を行ったことには理由がある。当時、バチカンの内部でもID理論を巡る立場の違いが生まれていた。ウィーン大司教という要職にあったクリストフ・シェーンボルン枢機卿が、こともあろうに公の場でID理論擁護をにおわすような物言いをして騒ぎになったこともあった。2005年7月7日付の『ニューヨーク・タイムズ』紙に掲載された記事の中で、シェーンボルム枢機卿は次のようなコメントを残している。

「カトリック教会機構と科学の関係は、決して理想的なものだったとは言えない。ダーウィン進化論、それに雑種形成や倍数化といった新しい要素を盛り込みながらから派生した新ダーウィン進化論はカトリックの教義とは相容れないが、ID理論とカトリックの教義に限って言うなら、明らかに背反する部分は少ないかもしれない」

シェーンボルン枢機卿のラジカルな発言に刺激されたのか、科学の中立性を強調していた前出のコイン神父は、ダーウィン進化論が無神論的であるという解釈はきわめて表面的であるとした。真実はむしろ、その逆だ。進化論全体が神の意志、そして聖なる御業を雄弁に物語るものになりえるとさえ語った。

「アメリカにおいて、創造論が『創世記』原理主義と呼ぶべき考え方と同一視されている現状はただ嘆かわしい。そもそも創造論とは、神がすべてを創ったということを押し付けるのではなく、森羅万象は神からの贈りものであり、神はそれを支える存在であるという考え方にほかならない。森羅万象が神そのものというわけではないが、森羅万象が神なしで存在することはない」

神とは、科学的な意味合いでいう生命の起源をキリスト教の教義の文脈に乗せて説明するための存在なのかもしれない。ダーウィン進化論との相性の悪さから一時的には歩みよりに近い状態を見せたID理論とキリスト教機構だったが、結局相容れることはなかった。逆にID理論の枠組みの中で神を論じようとすると、聖なるものではなくエンジニアというニュアンスに近い存在になり、キリスト教から見れば神を矮小化することにつながってしまうからだ。

キリスト教において、創造論と進化論を分けて考えるという方法論が取られることは稀だ。創造と進化はシームレスな形で進む一体型の過程であり、切れ目なく起き、続いていく現象としてとらえられている。

ただし、創造論はこれだけではない。この項目では、創造論=クリエイショニズムの系譜について見ていきたい。

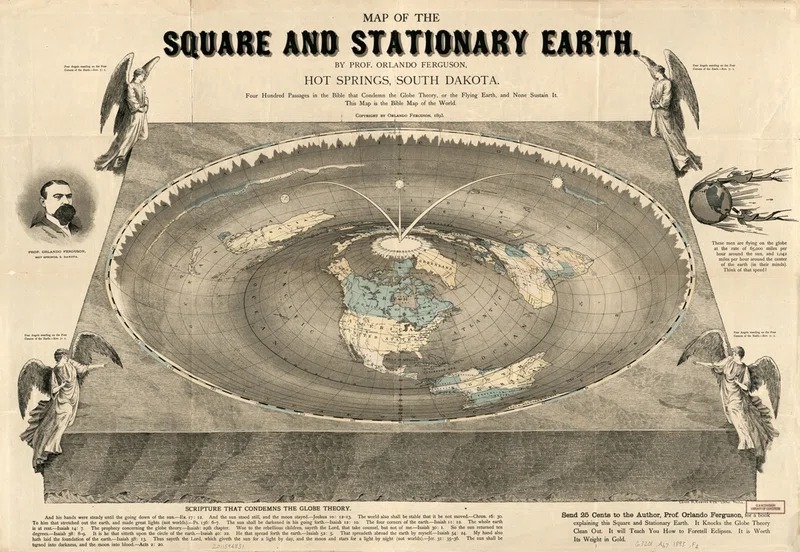

地球は平面であると主張する“フラット・アーサー”と呼ばれる人たちがいる。地球が巨大な天蓋に覆われた平野であると信じる彼らは、ノアの大洪水が起きた原因が天蓋の上にあった大量の水が地上に落ちてきたからだったと考えた。こうした世界観は、聖書にある「世界の隅々」(four corners of the earth)とか「地の円」(the circle of the earth)といった記述を視覚化したのかもしれない。

The Flat Earth SocietyThis is the home of the world-famous Flat Earth Society, a plwww.tfes.org

聖書の記述を文字通り受け容れるのは、フラット・アーサーだけではない。「Young Earth Creationism」(YEC=若い地球の創造論)という考え方がある。YECのパラダイムの中では地球は誕生してから6000年から1万年しか経過しておらず、聖書に記されているとおりに森羅万象は6日間で創造された。人間の肉体が滅びて堕落するのは、アダムとイブが誘惑に負けたことに起因する。地質学の存在意義とその歴史は認めるが、基点とするのは、こちらも“事実”であるノアの大洪水だ。これだけ原理主義的な思想であるにもかかわらず、YECでは地球が球体であること、そして太陽系宇宙の存在を認め、しかもその中心は太陽であることも受け容れている。

創造論陣営はカラフルだ。

カリフォルニア州エル・カヨンの「Institute for Creation Research」(創造論研究所)、ケンタッキー州フローレンスの「Answers in Genesis」(創世記の答え)、ミズーリ州セント・ジョゼフの「Creation Research Society」(創造論研究協会)、そしてテキサス州グレン・ローズの「Creation Evidences Museum」(創造論物証博物館)。この記事の冒頭で紹介した『クリエイション・ミュージアム』と『アーク・エンカウンター』をはじめ、さまざまな施設がある。

「オムファロス仮説」についても触れておくほうがいいだろう。神学における創世論の一部として提唱されたもので、目指していたのは自然科学と聖書の間で生まれる地球の“実年齢”に関する矛盾を解決し、天地創造の物語と地質学によって蓄積された科学的データの融合だ。地球はできてから間もないが、“最初から”ある程度年代を経た状態で生み出されたというのが立脚点だ。地球の年齢を正確に導き出すためには地層の年代を調べるのが有効だが、その地層も、そもそも古く見えるよう“意図的”に創られているというのだ。創ったのは、もちろん神である。

さらには、YECの対抗神話的に生まれた「オールド・アース・クリエイショニズム」(OEC)という説がある。OECでは太古の地球の姿を物語る科学的・学術的物証を認め、受け容れるが、すべての生命を創造して支えているのは神であるという方向性だ。

現代科学陣営ではダーウィン進化論とID理論の反駁が起きているが、創造論という枠組みの中での論争はさらに複雑になっている。宗教というより大きなスコープで考えると、イスラム教やユダヤ教、そして仏教それぞれの創造論的思想や地球史観がある。さらには、“知性ある何か”あるいは“デザイナー”というニュアンスを通して、ID理論の一部とリンクする創造論もある。

さまざまある創造論の中でも、科学的根拠と宗教的要素を組み合わせれば真実により近づけるのではないかというアプローチもある。クリエイション・サイエンスと呼ばれるこうした方向性が生まれた頃から、創造論と進化論、そしてID理論という言葉が入り混じりながらさらなるカオスな状況が生まれることになった。

きわめてカオスな創造論の枠組みの中で、ある意味ID理論と似ていると言えるのが創造科学論=クリエイション・サイエンスだ。その類似性から、歴史的な流れの中でID理論が“新創造科学論”という呼ばれ方をされた時期もあった。クリエイション・サイエンティストは、デザイナーとしての神の存在を前提とする。ただし創造という行為は、創世記で説明されている6日間の出来事に限られる。

クリエイション・サイエンスのアプローチの特徴は科学的要素を多分に盛り込む姿勢にあるが、その一方で絶対的なバックボーンとなっているのは創世記の最初の11章を事実として受け容れることだ。ここまで出てきた言葉で全体的な構造を形容するなら、創造論の聖書原理主義に化石などの物証への信頼をはじめとする科学的知識を盛り込んだもの、ということになるだろうか。科学的物証を通して神の存在を証明し、それを論拠に、森羅万象のすべてが神によって創造されたという結論へ導こうとするもの、ということもできる。ただし外部から見れば、その盛り込み方はかなり偏っていると言わざるを得ない。

クリエイション・サイエンスには、わかりやすい目的がある。標的であるダーウィン進化論の脆弱性を明らかにすることだ。人間がここまで進化したプロセスはひとつしかない。ダーウィン進化論ですべてを説明することが不可能なら、残されるのは創造論だけだ。長い時間をかけてサルから二本足で立ち、歩くまでに至ったのではなく、今の人類と何ら変わらない姿をした男女のペアが我々の祖先なのだ。

クリエイション・サイエンスの現在の姿を端的に示すものとして、『Institute for Creation Research』という団体の代表を務めるジョン・D・モリス博士は、「創造科学こそが真実の科学」というキャッチフレーズで活動を続けてきた人物だ。Home | The Institute for Creation Researchwww.icr.org

モリス博士は、とある記事で次のように書いている。

“科学は、神の概念やキリスト教とは相容れないという定説がある。マスコミにおいても根強い風潮であり、実例も枚挙にいとまがない。ならば、それが真実なのだろうか。ただ、こういう見方はできないか。科学者は神の対極に位置する存在かもしれないが、科学そのものは必ずしもそうとは言い切れないのではないか”

科学と呼ばれているものの基礎を創ったのは神であるので、神と科学の間にはある程度の関連性がある。しかし、神が創った科学について語るだけの科学者と神の間に相容れるところはまったくない。そういう意味なのだろう。さらに文章は続く。

“真の意味で科学と呼べるものは、クリエイション・サイエンスである。数多く存在する文献を見ても明らかなように、科学の基礎を支えたのはほとんどが偉大なクリスチャンであり、真摯な態度でクリエイション・サイエンス的な思考をとらえた人々だった”

科学に宗教的バイアスをかけるべきではない。そんな甘い理想主義を完全に無視しているあたりは、逆にすがすがしくさえ感じる。

クリエイション・サイエンスは聖書(少なくとも第11章までの部分)の記述を大前提とするところから始まるので、当然のことながら、事象に対する姿勢に教義的な色合いが強く出る。自分たちの思想の基盤にあるのは神の言葉を記した聖書なのだから、間違っているはずがない。よって、自分たちの世界観や科学観、そしてさまざまな事象に関する解釈も間違ってはいないはずだ。

彼らのアプローチに科学的な手法があるとするなら、自分たちの理論に対して向けられた反論を証明するためでしかない。さらに言うなら、自分たちの理論はいかなる方法をもってしても検証される必要はないと考えている。すべてが神によって明らかにされているからだ。ローマン・カトリックにおける無謬性を科学の領域にまで押し広げて考える。クリエイション・サイエンスと名乗っているにも関わらず、その実態は少しもサイエンティフィックではないように感じられる。

本稿では、ダーウィン進化論と対立軸を形成する大きな要素としての創造論について見てきた。その実態は、決して一枚岩という状態ではない。ID理論とオーバーラップする部分が多いかと思えば、そうとも言い切れない。ID理論と創造論は、ダーウィン進化論を間に挟みながらお互いを「敵の敵は味方」という程度の感覚でとらえているはずだ。ID理論を信奉する者、そして細分化したそれぞれの創造論を信奉する者に共通しているのは、正しいのは自説だけであるという決して揺らぐことのない強固な信念だけだろう。自説以外は認める必要などないし、存在価値さえないのだ。

(2020年7月27日記事を再編集)

宇佐和通

翻訳家、作家、都市伝説研究家。海外情報に通じ、並木伸一郎氏のバディとしてロズウェルをはじめ現地取材にも参加している。

関連記事

巨人と洪水の伝説は「事実」だった!? 禁断のエノク書が示す堕天使と人間のハイブリッド神話

外典としてタブー視される「エノク書」には、神々と人類の禁断の関係が記されている!

記事を読む

翼竜の生き残りか空飛ぶ悪魔か? パプアニューギニアの怪鳥UMA「ローペン」の謎/羽仁礼・ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、パプアニューギニアで昔から目撃が多発し、先住民たちに恐れられている飛行UMAについて取り

記事を読む

『君たちはどう生きるか』のアオサギから古代エジプト神「ベンヌ」を読む! その正体は冥界への案内人だ!/羽仁礼

話題の映画『君たちはどう生きるか』に登場する重要キャラクターは、なぜアオサギだったのか? 背景にある深い意味と歴史について徹底考察!

記事を読む

狐狸が化けたか呪物の祟りか? 「土瓶が下がる」怪/妖怪補遺々々

ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」! 今回は、藪や枝に〝下がる〟土瓶の怪異を補遺々々します。

記事を読む

おすすめ記事