縄文土偶を読む! 正体は「植物の精霊」だった!/権藤正勝

土偶のモデルは人ではなく、植物の精霊だという新しい説が登場した。その根拠は何なのか、そして、縄文人が〈植物〉の精霊としての土偶に込めた思いとは何なのだろう。

記事を読む

前衛科学評論家を自称し、UFOから超古代文明まで視野を広げていた故・斎藤守弘氏は、晩年に縄文時代に信仰されていた「極孔神」についての研究を重ねていた。遺稿をもとに、原始日本の精神文明を解き明かす。

目次

よく晴れた日を選んで、北の夜空を見上げてみよう。しばらく星空を眺めていると、満天の星々が天の北極を中心として、東から西へ、つまり北を向いて立つと反時計回りに弧を描いて移動していくのがわかるだろう。

この周回運動は、カメラのシャッターを一晩開放しておくと一層はっきり確認できる。フィルムには、暗い夜空を背景に、無数の同心円が刻まれていることだろう。

同時に、中心部にほとんど星のない領域が存在することも明らかになる。天の北極を中心とするある程度の範囲には、二等星の北極星の他には四等星が二個ほど見えるのみである。

地球の歳差(さいさ)運動により、天の北極の位置は約2万5700年の周期で移動していくから、数千年前には極周辺の円環領域にまったく星が存在しない時代もあった。その頃夜空を眺めていた古代人が、星々の周回運動と円形の暗黒宙域に気付いたとしたら、どう考えていただろうか。

斎藤守弘(さいとうもりひろ)は、彼らはこの円形の領域を神格化し、人類最古ともいうべき信仰体系を作り上げたのではないかと考えた。そしてその神格化された存在を「極孔神(きょくこうしん)」と命名したのだ。

斎藤守弘といえば、日本最初のUFO研究団体である「日本空飛ぶ円盤研究会」の初期からの会員でもあり、後にプロの作家を輩出することになったSF同人誌『宇宙塵』の創設会員の1人でもある。

1960年代から70年代にかけては、「前衛科学評論家」を名乗って多くの著作を著すとともにテレビやラジオにも何度となく出演し、日本の超常現象シーンに大きな足跡を残した人物である。「がしゃどくろ」という妖怪は斎藤の創作であるし、「サンジェルマン伯爵タイムトラベラー説」も斎藤が最初に唱えた。さらに徳川家康が出遭ったという「肉人」や江戸期に舎利浜へ漂着した「虚舟」の記録を発掘したのも斎藤である。

斎藤守弘は2017年に亡くなったが、晩年の斎藤が、他のあらゆる超常研究を中断して取り組んでいたのが、自ら提唱した「極孔神」仮説の立証である。

斎藤が、「極孔神」という存在にたどり着いた背景には、盃状穴(はいじょうけつ)と、神社仏閣の「聖方位」の発見がある。

斎藤は以前から、各地の古墳や神社、寺院を訪れる際には常に方位磁石を持参し、社寺であれば参拝者が拝礼する方向、つまり拝殿が向いているのと真反対の方向を調べ、古墳であれば主軸が走る方向がどの方角になるかを計測して歩いた。

その結果、古墳についてはばらばらだったが、由緒ある社寺については、参拝者が真北より10度ほど東にずれて拝礼している場合が多いことを発見した。時には西に10度ずれている場合もあったが、この「10度のずれ」というものがずっと斎藤の頭を悩ませていた。斎藤はこの方角を、とりあえず「聖方位」と名付けた。

もうひとつ、この10度のずれを持つ社寺を訪れると、盃状穴を見る確率が高いことにも気付いた。

盃状穴とは、石の表面に人工的に刻まれた真円の小さなくぼみのことである。日本だけでなく世界中で確認されており、海外では「カップ・マーク」と呼ばれている。大きさは様々だが、形状は常に真円で、円の内側は浅く彫り込ま諏訪大社下社春宮参道に存在する盃状穴が多数掘られた敷石れている。そしてこれを刻んだ目的については、いまだに定説がないという謎の遺物だ。

円形の盃状穴と10度のずれという組み合わせに長いこと頭を悩ませた末に、斎藤守弘は北の空、真北から10度ほどの半径を持つ円形の領域に何らかの意味があるのではないか、と考えたのだ。

円は洋の東西を問わず女性的なシンボルであるから、円形領域を神格化するなら女神であろう。女性神であれば、生命を生み出す役割を担うはずだ。そう考えて斎藤は、この女神を「極孔神」と命名したのだ。極孔とは天の北極に暗い穴のように見える領域を言い表した言葉で、それを神格化したから「極孔神」ということになる。

しばらくの間、この「極孔神」は斎藤にとっても単なる仮説に過ぎず、「極孔神」信仰が実在したという具体的な証拠は見つからなかった。しかしあるとき、斎藤はその存在を明確に示す縄文時代の遺物を発見した。その遺物こそ平成7年(1995年)に国宝に指定された「茅野(ちの)市棚畑(たなばたけ)遺跡出土土偶」、通称「縄文のビーナス像」である。

「縄文のビーナス像」が出土したのは1986年9月8日で、正式名称のとおり長野県茅野市米沢に位置する棚畑遺跡から発掘された。当初は出土場所にちなんで「棚畑姫」とも呼ばれていた。

像の高さは27センチ。製作年代は今から約4000年から5000年前の縄文中期前半と推定されている。形状はというと、頭頂がなぜか平らになっており、その側面には様々な模様が刻まれている。顔はハート形のお面を被ったような形。切れ長のつり上がった目を持ち、尖った鼻に針で刺したような小さな穴があり、小さなおちょぼ口などが特徴だ。胸は申し訳程度の小さな突起があるのみだが腹部とお尻は大きく張り出しており、妊娠した女性を表しているとされる。両腕は省略されている。そして、これと似たような形の土偶は今のところ別の場所では出土していない。

斎藤守弘はこの縄文のビーナスを自分なりに研究し、これこそ彼の唱える「極孔神」を具象化したものであり、縄文時代に「極孔神」信仰が存在した動かぬ証拠と結論した。

斎藤がそう結論した根拠はどこにあるのだろう。

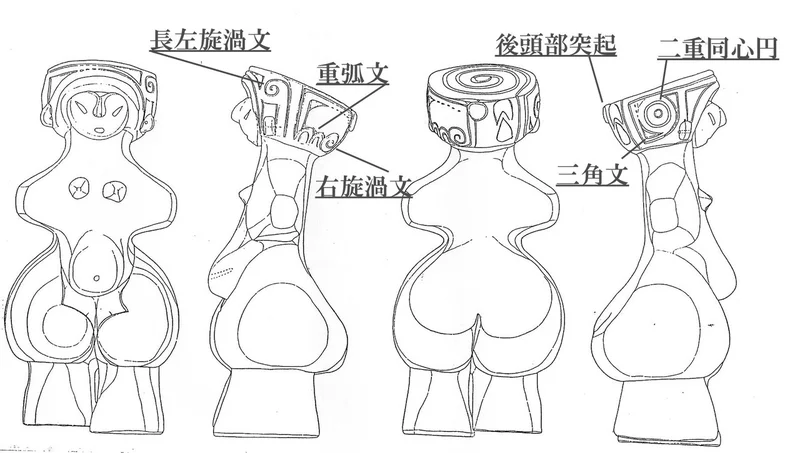

まず決定的なものが、テーブルのように平らになった頭部の文様である。

カッパの頭のように平らになった頭部の中心部に、盃状穴を思わせる丸いくぼみがあり、外側からこのくぼみに向け、左回り(反時計回り)の渦巻きが描かれているのだ。

左回りといえば、北天の天体の周回方向である。そしてそれが、まるで暗黒宙域を象徴するような中央のくぼみに向かって描かれているのだ。そこで斎藤は、この文様こそ「極孔神」を表すものであり、縄文ビーナスは「極孔神」そのものを具象化したものではないかと考えたのだ。

この土偶が斎藤のいう「極孔神」を表したものだとすれば、その頭部周辺にある様々な文様も、「極孔神」信仰に関わるシンボルということになる。

この前提でこれらの文様の「解読」を試みた斎藤は、縄文時代の他の遺物も参考に、C字文様やS字文様、逆S字文様、Y字文様など、彼が「縄文記号」と名付けた文字発明以前のシンボルをいくつか発見した。

こうして斎藤は、「縄文記号」を手掛かりに「極孔神」神学の再構成を試みた。それによると、縄文時代のこの信仰体系には、主神たる「極孔神」だけでなく、それとほぼ同格の男性月神、そして、魂の出入口である極孔に死者の魂を運ぶ「翼のあるヘビ」の三神の存在が特定されるという。

この前提に立って『古事記』『日本書紀』(まとめて記紀という)を読み返すと、一層驚くべき発見があった。なんと「極孔神」神学の中心となる三神が、『古事記』と『日本書紀』にはっきり記されていたのだ!

『古事記』上巻の冒頭にはこうある。

天地(あめつち)始めて發(ひら)けし時、高天(たかま)の原に成れる神の名は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)。次に高御産巣日神(たかみむすひのかみ)。次に神産巣日神(かみむすすひのかみ)。此の三柱の神は、並濁神(みなひとりがみ)と成り坐(ま)して、身を隠したまひき。

まずは最初に登場する天之御中主神(『日本書紀』では天御中主尊)に注目してもらいたい。この名の意味するところが「天の中心に所在する神」であることは特に解説を要しないであろう。「天の中心に所在する神」という描写は、まさしく「極孔神」の特性に一致する。

続く高御産巣日神(『日本書紀』では高皇産靈尊)が斎藤の言う男性月神に相当し、さらに神産巣日神(『日本書紀』では神皇産靈尊)が翼のあるヘビということになる。

翼のあるヘビといえば、古代中南米に栄えたマヤやインカ、アステカの伝説にも共通するものとなる。斎藤によれば、彼のいう「縄文記号」の多くが、日本だけでなく古代の北半球全域に見られるという。さらに2002年にドイツで発見されたネブラ・ディスクも、斎藤の唱える三神を表現したものだという。

つまり「極孔神」は、古代世界で共通して信仰された、世界的な広がりを持つ宗教であった可能性があるというのだ。

そればかりではない。この仮説を軸に記紀を解釈した斎藤は、日本の神話は古代の日本で実際に展開した事件をもとにしたものであること、天照大神は本来、極孔神に仕える巫女であり、現在の天皇家は男性月神である高御産巣日神の系統になること、さらに天岩戸事件の真相などを、様々な傍証を用いて検証している。

もちろん斎藤が引用する数々の傍証については反論もあるだろうし、なお一層の検証を要する部分があることも確かだ。他方、「極孔神」信仰が実在したとすれば、これまでの古代史の定説を根本から覆すことになることは間違いない。

その意味でも、今後様々な方面からの研究が望まれるところである。

ここまでで、故・斎藤守弘が唱えた「極孔神」仮説と、国宝に指定された縄文時代の土偶、通称「縄文のビーナス像」がそれを「極孔神」を具象化したものではないかという説を紹介した。

しかし斎藤によれば、古代縄文時代の信仰体系で崇拝されていたのは、「極孔神」だけではない。他にもふたつの神がおり、計3つの最高神が崇拝されていたという。斎藤はそれを「縄文三大至高神」と名付けている。斎藤はどのようにしてこのような考えに至ったのであろうか。

まず、「極孔神」は女性神である。そこで斎藤はまず、対になる男性神の存在を想定した。「極孔神」は夜空の中心に位置するから、男性神となるべき存在も夜の空に存在するはずだ。斎藤は、夜空でもっとも目立つ存在である月に注目し、パートナーとなるべき男性月神が第二の神格だと想定した。

確かに、日本神話の月神(げっしん)は月読命月読命(ツクヨミノミコト)という男性神である。しかし、ギリシャ神話で月神とされるのは、女神であるアルテミスやセレネである。西洋占星術でも月は女性惑星となっている。

そこでこの点に関し、筆者は、生前の斎藤に確認したことがある。その時、彼は、「古い時代には、月神は男性だった。それが後になって女性になったのだ」とはっきり言い切った。いわば月神の性転換が世界的規模で起きたのだという。

そこで今回あらためて世界の神話を調べてみた。すると、かなりの神話体系で月神は男性とされていることが判明した。もちろん月神を女性とする神話体系も多い。両者を比べるとほぼ半々くらいになる。しかし古代エジプトのトートやコンス、古代メソポタミアのシン、ヒンドゥー神話のチャンドラ、マヤのイシュバランケーと、歴史の古い文明はおしなべて月を男性神としているのだ。その意味で日本では、古い形の神話形態がそのままひき継がれているということになる。

エジプトやメソポタミアと並ぶくらい古い文明が発祥した中国ではどうか。中国では、月の神は嫦娥(じょうが)という女性とされている。しかし嫦娥の神話では、もともと月というものが存在し、その上で、嫦娥という女性が仙薬を飲んで月に登ったという内容である。つまり嫦娥は、月本来の神ではなく、月に移り住んだ女仙ということであり、すでに道教思想に染まった神話の主人公なのである。

そうした道教や陰陽思想の影響を受けない、中国で文明が発祥したばかりの頃の神話は、今や失われているようだ。

さらに古代エジプトでは、月の神は当初男性神だったのだが、後代になるとハトホルという女神になっている。斎藤の言う通り、歴史の流れの中で月神が男性から女性に変化しているのだ。

この男性月神から女性神への転換については、斎藤は社会が次第に男性中心社会となり、太陽崇拝が広まった結果であるとする独自の文明論を唱えている。

古代、月が男性と考えられていたとすれば、女性神である極孔神と男性月神が天上で対になっているという構造はかなり納得できるものとなる。

では三番目の至高神とは何だろう。斎藤守弘はこれを、空飛ぶヘビと考えた。

その根拠は、縄文のビーナスの頭に描かれた渦巻き模様である。

左回りに描かれた頭頂の渦巻きは、一面で星辰(星座)の周回を表している。一方その渦巻きが外縁に接する、右頭部後方辺りから、まるで渦巻きの続きであるように下に降りていく二本線が刻まれている。その先は首のあたりで消えるが、その少し左、後頭部あたりで再び現れて上に向かい、円形の突起部に接続する(図を参照)。

斎藤はこの突起はヘビの頭であり、そこから下に降り、いったん首のあたりで消えて少し離れた場所から上に登り、頭頂の渦巻きに連なる形で、古代人はとぐろを巻くヘビの胴体を表したのだと解釈した。つまり頭頂の渦巻きは、夜空の星の動きを示すと同時に、渦を巻くヘビをも表していたことになる。

極孔(天の北極に暗い穴のように見える領域/斎藤の造語)は、人間の魂がこの世に生まれる際の出口であるとともに、死後魂が戻っていく入口でもある。そこに魂を運ぶ存在が「翼あるヘビ」だとするわけだ。

斎藤はこうした想定の上で日本の神話を再度検証してみた。そして『古事記』や『日本書紀』の冒頭に登場する造化(ぞうか)の三神、すなわち天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)(『日本書紀』では天御中主尊)、高御産巣日(タカミムスヒ)神(『日本書紀』では高皇産靈尊)、神産巣日(カミムスヒ)神(『日本書紀』では神皇産靈)が、「極孔神」を中心とする「縄文三大至高神」に一致することに気付いたのだ。

どうしてそうなるのか。

これらの三神の正体を解明する上で斎藤は、その名前に使用された漢字の意味も考慮した。『古事記』も『日本書紀』も、中国から伝来したばかりの漢字の音を拝借して日本語を書き表したという理解が一般的だが、斎藤はそれに異を唱える。いやしくも偉大な神々の名前であるから、単なる音だけで漢字を選んだはずがない。使用する漢字の意味まで考慮して、神々の本質を表す文字を選んだに違いない。斎藤はそう考えたのだ。

では、斎藤のいう三神の意味はどうなるだろう。

まず天之御中主神とは「天の中心に所在する神」という意味である。この描写はそのまま天の北極の中心にいる「極孔神」に相当する。

では、残る高御産巣日(タカミムスヒ)神と神産巣日(カミムスヒ)神の名前の意味はどう解釈されるのだろう。

斎藤は、白川静(漢文学者・東洋学者)の『字統』を頼りに、神名に使用されたそれぞれの漢字の本来の意味を考慮しつつ、タカミムスヒとは高い場所(天)で輝く結び目(円形)と読み解いた。すなわち女性極孔神と肩を並べる、いまひとつの至高神、男性月神と解釈できることを発見したのだ。

これに対し、カムミムスヒは「下位結」と解釈でき、低い場所(地上)の結び目(トグロ)、すなわち男性の竜蛇神となる。

つまり「縄文三大至高神」の痕跡が、『古事記』や『日本書紀』が書かれた時代まで伝わっていたということなのだ。

いずれの神名にも「産」と「巣」という字が使用されている。「産」は両神が出産に関係することを意味し、「巣」は丸い形を表すと斎藤は解釈する。

しかし、ここでひとつ疑問が生じる。

「ヒ」の音を表す漢字が『古事記』では「日」だが、『日本書紀』では「靈」であることだ。「日」の字は『字統』でも太陽を表すとされるが、『日本書紀』の作者はなぜ「日」という字に代えて「靈」を使用したのだろう。

もしかしたらこの時代の日本では「日」と「靈」とが同じ意味に用いられ、相互に置き換えうるとされていたのかもしれない。もしそうだとすれば、一般に太陽神とされる天照大神の本質にも関わる問題である。斎藤はこの点についても考察しているが、詳しい解説はあとの回に譲りたい。

ともあれ斎藤は、造化の三神が「縄文三大至高神」に対応すると結論した。さらに斎藤はこの仮説をもとに縄文時代の遺跡に残る各種の記号に意味を見出した。

土器をはじめとする縄文時代の器物には、渦巻きや同心円模様、C字模様やS字模様、X字、格子模様などさまざまな文様が刻まれている。斎藤守弘はこれらを、「縄文記号」と名付けた。斎藤の言う「縄文記号」とは、単なる装飾ではない。その表示する意味については社会的了解が得られている一種の記号であり、単独で独自の意味を表示できるものだというのだ。その意味で文字に似てはいるが、まだそこまで簡略化されていないものであるという。

全部で何種類の「縄文記号」が存在するのか。斎藤本人も明らかではないというが、彼は35種類ほどの意味を解読したと述べている。

例を挙げると、C字や、C字をふたつひっくりかえして重ねた逆S字、X字、同心円や逆三角形などは女性たる「極孔神」を示す。同様に逆C字やS字、三角形などは男性月神を示す、といった具合である。そしてこれら「縄文記号」は、日本を含むユーラシア大陸のみならず、アフリカや北米、インドやニューギニア、さらには南米まで、地球上の各地で発見できるというのだ。

また、世界各地の神話を調べてみると、「極孔神」あるいはその痕跡を残す女性神の存在が発見できる。第三の至高神である翼あるヘビについては、マヤやアステカ、インカといった中南米の古代文明にそのまま伝わっているし、中国の龍はそれが後世形を変えたものとも考えられる。

つまり斎藤仮説が正しいとすれば、「極孔神」をはじめとする「三大至高神」信仰を持ち、共通の「縄文記号」を用いるグローバルな文化体系が世界レベルで存在したことになる。

斎藤のいう「縄文記号」は、もちろん縄文のビーナス像にもいくつか刻まれている。

ヘビの頭を表す後頭部の突起やその下方に伸びる直線の他、左側頭部の長左旋渦文、その後ろの右旋渦文とそれに接するふたつの重弧文、頭部右にある二重同心円や三角文などである(ふたたび図を参照)。

斎藤はこうした文様やビーナス像の形態、さらには発掘された際の状況などから、この土偶は何を意味するのか、また何のために用いられたのかまで読み解こうと試みている。

(続く)

*2020年2月4日、3月3日の記事を再編集

*参考

斎藤守弘『神々の発見』講談社文庫

斎藤守弘『極孔神(きょくこうしん)仮説で神話や遺跡の謎が解ける』

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

関連記事

縄文土偶を読む! 正体は「植物の精霊」だった!/権藤正勝

土偶のモデルは人ではなく、植物の精霊だという新しい説が登場した。その根拠は何なのか、そして、縄文人が〈植物〉の精霊としての土偶に込めた思いとは何なのだろう。

記事を読む

日本最古の巨人伝説記録を物語る巨人像を目撃! 茨城県・大串貝塚のダイダラボウの威容

日本各地に残る超大型巨人の伝説。そんな伝説を体感できる場所が茨城県にあった。

記事を読む

歴史が語る最凶の「呪物」3選! 入手数日後に死ぬ宝石、座ると必ず死ぬ椅子…の真相は?/羽仁礼

世界を見渡せば所有者に凄まじい不幸をもたらす最恐の「呪物」を紹介。その脅威は……意外にも?

記事を読む

「イルミナティカード」は予言書なのか? カードゲームとしての実像から読む陰謀論ネタの来歴

オカルト界隈を賑わせる「イルミナティカード」。その実態はアメリカ発の“バカゲー”だった? 謎多き「予言カード」の真相に迫る!

記事を読む

おすすめ記事