CIAは日本でも情報操作を行っている! ニセ情報やトレンド操作で形成するリアルな世論/宇佐和通

米国の内外にかかわらず世論を操作し、世界を自らの望む形に変えようと活動するCIA。いったいこれまで日本はどのように操られてきたのか――?

記事を読む

『旧約聖書』に登場する契約の箱。モーセが与えられた十戒の石板を収めた聖なる遺物だが、聖書の記述を細かく検証すると思いもかけない正体が浮かびあがってきた!

目次

『旧約聖書』を読むと、不思議なことに気づく。そこには数多くの人知を超えた現象や、とうてい人間が作りだしたとは思えないような道具や街の存在が記録されているのである。

ところが近年、そうした記述の多くについて、実際に歴史上の出来事だったことを証明するような物証が次々と出てきた。きっかけとなったのは、シュリーマンによるトロイの遺跡発見だった。それまで伝説の類いにすぎないと思われていた都市が、本当に土の中に眠っていたのである。

以来、『旧約聖書』はもちろん、その他の伝承で語られるもののなかには――たとえそれが現代人からは、そのようなことが本当にあったとは思えないようなものであっても――実際に考古学的な発見が行われるケースも少なくなくなった。

たとえば、インド亜大陸西部のカンベイ湾がそれだ。この地はかつてエデンの園があったとされるだけでなく、世界最古の文明であるシュメール人来訪の地ともされている。さらにインドの古代叙事詩『マハーバーラタ』にも、ここに古代の王国があったと記録されていた。とはいえ、いずれも伝承・伝説の域を出るものではなかった。

ところが21世紀になって、この湾には水没した9500年前の古代遺跡が眠っていることが判明したのである。これはまた、シュメールの古代叙事詩『ギルガメシュ叙事詩』や『旧約聖書』に記された洪水伝承が、実際に過去の世界で起こっていたということの証明でもあった。

そこで――。

今回筆者が取りあげたいのが、『旧約聖書』に記された聖遺物の代表である契約の箱、いわゆる失われた聖櫃(アーク)だ。

読者もご存じのようにアークとは、預言者モーセがシナイ山より持ち帰った、神との契約の証である十戒の石板を収めた箱のことである。

その際、神はモーセに次のように命じている。

「あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。

またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。

そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。

さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。

そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない」

(『旧約聖書』「出エジプト記」第25章11〜16節)/日本聖書協会訳)

サイズなどの詳細については後述するが、これが契約の箱、アークである。

以来、アークは常に古代イスラエルの民とともにあった。

ソロモン王(紀元前925年没)の時代には、アークはエルサレム神殿の至聖所に安置されていたとされる。ところがいつしかその存在が、『旧約聖書』から消えてしまうのだ。奇妙なことに、失われた経緯についてもまったく触れられていない。

これほど重要な「宝」であるにもかかわらず、いかにも不自然というしかない。

しかも――。

詳しくは本稿で説明していくことになるが、アークにまつわる具体的な出来事を見ると、とても「聖遺物」とは思えないような不思議なことが書かれている。はっきりいえば、きわめてSF的な記述が目立つのである。

だが歴史的な資料を見れば、アークが実在していたことは間違いない。それがいつ、どこにあったかについて、複数の文献から追うことができるからだ。そのためアークについては、多くの聖遺物のなかでも実在性の高さは群を抜いている。

だとすれば、アークが起こしたとされる奇跡や、天罰によって与えられた「罰」についても、実際の出来事だったと考えるのが妥当だろう。

問題はそう考えたとき、必然的にアークが現代科学でさえ説明困難なものになるという矛盾を抱えてしまうということだ。

はたしてこれは、どのように解釈すればいいのか。それが本稿のテーマである。

次章では、失われたアークにまつわる奇跡から、今一度、整理してみることにしよう。

ヨルダン川西岸に、約1万年前から続くエリコという街がある。

モーセの後継者であるヨシュアをリーダーとする古代イスラエルの民が、このエリコを占領しようとした。ところが街は高い城壁に囲まれていて、攻略することができない。そこで奇跡が起こる。

「ヨシュア記」によれば、古代イスラエルの民がアークを担いで城壁の周りを6日間歩き、7日目にショハールという笛を鳴らしながら行進をすると、城壁は簡単に崩れてしまったというのだ。

信じがたい話ではあるが、これは歴史的証拠から事実であったとされている。ならばそのとき、いったい何が起こったのか?

合理的に解釈するなら、アークには堅牢な城壁を破壊する物理的な「力」があったということになるだろう。

また、アークを担いだ祭司たちが先頭に立ち、ヨルダン川に足を踏み入れたときには、川の水がせき止められ、歩いて川を渡ることができたともいう。

アークは、ノアの箱舟と同じように、古代イスラエルの民にとって大切なものを運ぶための「いれもの」だった。だがその「いれもの」には、驚異的な力が秘められていたというわけだ。

もうひとつアークにまつわる話として、人々に厳しい天罰を与えたという記述も『旧約聖書』には多く見られる。

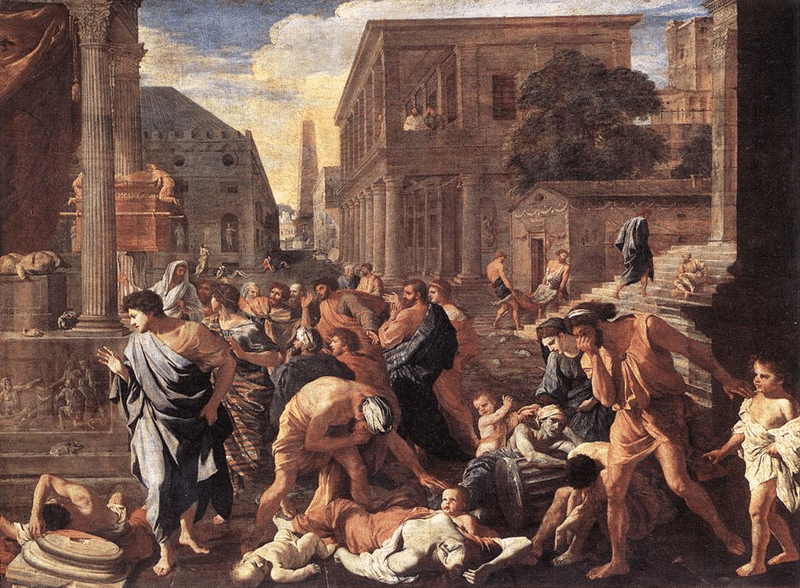

「サムエル記」によれば、ペリシテ人はアークを古代イスラエルの民から奪ったあと、彼らの神ダゴン像を祀る宮殿に置いた。するとダゴンの像はわずか数日で頭と両手が切り離され、胴体だけになってしまった。恐怖した彼らは、アークを古代イスラエルの民のもとに返還することにする。ところがそこでもまた、神による災いが起こるのだ。

「彼らがそれを移すと、主の手がその町に臨み、非常な騒ぎが起った。そして老若を問わず町の人々を撃たれたので、彼らの身に腫はれ物ができた」

(『旧約聖書』「サムエル記上」第5章9節/日本聖書協会訳)

「ペリシテの人々で主の箱の中を見たものがあったので、主はこれを撃たれた。すなわち民のうち七十人を撃たれた。主が民を撃って多くの者を殺されたので、民はなげき悲しんだ」

(『旧約聖書』「サムエル記上」第6章19節/日本聖書協会訳)

ほかにもアークに捧げものをしようとしただけで死んだり、日時を間違えて近寄ったために命を落とすなど、こうした事例はきりがない。少しでも取り扱いを間違えると、アークは警告を飛び越し、容赦なく人々に死を与えるのだ。

そのせいだろうか、『旧約聖書』には、何をすればよく、何をしてはダメなのかという、アークにまつわる具体的な記述が多く記されている。それはまるで、アークの取り扱いマニュアルのようだ。

そこで改めて、『旧約聖書』におけるアークの記述を見てみることにしよう。

全体の作りについてはプロローグで述べたが、具体的なサイズは以下の通り。

「彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半」

(『旧約聖書』「出エジプト記」第25章10節/日本聖書協会訳)

キュビト、あるいはアンマ、クアドといった古代の単位については、厳密にいうと時期や地域によって長さが異なっている。そのためこれはあくまでも目安の数字となるが、高さは60センチ強から100センチ弱、奥行きも60センチ強から100センチ弱、縦は110センチから130センチ強の間で製作されたものと思われる。

アークの比率は3対3対5――じつはここに、大きな意味がある。少なくとも『旧約聖書』の時代、分数によって部品の比率を決めるという、高度な設計解釈が存在したという証拠になるからだ。

これもプロローグで触れたが、アークは内外を純金で覆い、周囲も黄金で飾らなければならない、とされていた。

また、アーク本体だけではなく、付属物に関しても細かな規定がある。祭司が着るローブ、裁きの胸当てなどの素材や染料、アークにささげるための香料の製造方法、幕屋の設置方法に至るまで、じつにこと細かに規定されているのである。

しかも、それを守らなければ死が待ち受けている。キリスト教やユダヤ教において、神の命令に背いた者に死が与えられるというのは、決して珍しい話ではない。だがアークに関しては、異様なほど簡単に人の命が奪われてしまうのだ。

筆者はそこから、あるひとつのイメージを思いうかべる。

神の存在や思想を信じて仕える者にも容赦なく死を与える一方で、信じない者にもたやすく持ち去られる。ただしその管理はきわめて困難で、マニュアルに厳密に従わなければならない。そうでない場合には、人々に死をもたらす――。

おわかりだろうか。

現代のわれわれの感覚でいえばそれは一種のテクノロジー、ある目的をもって作られた取り扱いの危険な「装置」のイメージそのものなのだ!

一般的な聖書解釈によれば、アークはモーセがシナイ山から十戒の石板を持ち帰ったのちに作られたとされる。

だが筆者は、これに対して疑問を抱いている。素材が純金だったにせよ、あるいは金の板を木材に貼ったものだったにせよ、製作には費用も時間もかかりすぎてしまうからだ。

「出エジプト記」には、モーセらが、追っ手のエジプト軍に水際まで追いつめられるシーンがある。そこで起こったのが有名な「モーセの海割り」だ。

この段階ではまだ、モーセら一行はエジプトを脱出したばかりであり、十戒の石板もアークも手にしてはいない。だがこのときも、のちのヨルダン川の奇跡とまったく同じことが起こっている。

「モーセが手を海の上にさし伸べたので、主は夜もすがら強い東風をもって海を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。

イスラエルの人々は海の中のかわいた地を行ったが、水は彼らの右と左に、かきとなった」

(『旧約聖書』「出エジプト記」第14章21〜22節/日本聖書協会訳)

モーセにつき従う者たちは割れた海底を歩き、一団が通ったあとで追いかけてきたエジプト軍は海水に流されてしまったというのである。

アテネ博物館に飾られている壁画とその破片を組み合わせると、まるで四コマ漫画のようなストーリーが見えてくる。そして奇跡的にほぼ無傷で残っている壁画には、まさにエジプト軍が水の壁を通ろうとし、濁流(だくりゅう)に飲みこまれる寸前の姿が描写されている。

壁画は紀元前1550年ごろのものと推定されており、戦車の形状も古代エジプトで使われていたチャリオットの形状が正確に描かれている。したがって、古代エジプトにまつわる貴重な資料とされてきた。それゆえ、まさにモーセの海割りが事実であったことを証明する根拠となっているのだ。

もしかするとアークは、出エジプト以前から存在していたのではないか。

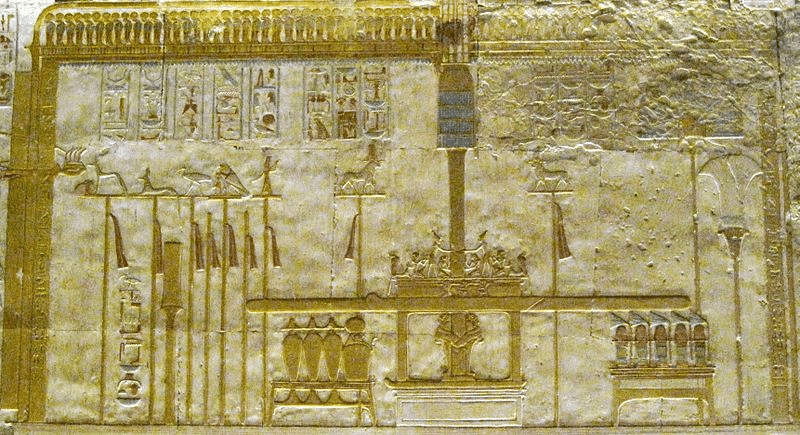

たとえば――エジプトのハトホル神殿に、半分破壊されてしまった壁画がある。

この壁画には、棒が通され、金の装飾が施され、内部に構造体があるという奇妙な物体が描かれている。棒の形状は明らかに複数で担ぐことを前提としている。まさにアークそのものなのである。

だが、こう思う人もいるだろう。

なぜ物体は正方形なのか、と。

答えは簡単だ。現代人の感覚では、長方形のものを運ぶ際には表面積が少ないほうを前面にする。そのほうが楽だからだ。しかしアークは、十戒の石板を収めた箱であるだけでなく、贖いの座という神が降り立つ場所でもある。そうなれば前後左右は自ずから決まっていたはずだ。すなわち、運ぶときにも正面を向けなければならない。だから、横方向に担ぎ棒が通されていたのだ。

またアークの機能は、ミイラ作りにとっても重要だったのではないかと思える節がある。ハトホル神殿の天井壁画には、ミイラ作りの過程が描かれているが、かなり高い位置であるにもかかわらず、なぜか台座の下部分が綺麗に削り取られている。そしてそこには、長方形の何かが描かれていた形跡が見られるのだ。

すなわち、それこそがアークであり、羽を広げたケルビムが一対になって囲んでいる場所、つまり、贖いの座だったと筆者は推測するのである。

そして上部にはオシリス・ピラーを囲むケルビムが描かれている。アークとは、もともとエジプト創生神オシリスの力が宿るもの、あるいはその魂の一部と解釈されていた遺物だったのである。

整理してみよう。

まずその取り扱いは厳密であり、保管にあたっては何重もの金糸を使用した布で覆い隠さなければならず、近づく者は裁きの胸当てなど重い衣服を身につけなければならなかった。

古代エジプト由来の「装置」で、ミイラ作りにも使用された可能性がある。

その力は古代エジプトでは創生神オシリスの不滅の力として青い光で描かれ、取り扱いを間違った者には容赦なく死を与える。が、一方では限りない恵みや繁栄を与える存在でもある。

じつはわれわれ現代人は、この記述とまったく同じものを知っている。

そう、放射性物質である。

この物質がきわめて取り扱いが難しいものであることは、とくにわれわれ日本人はよく理解している。だがその一方で、厳格なルールに則って活用することができれば、どれほどの恩恵を人類に与えてくれるのかということも、だ。

これらはすべて、『旧約聖書』におけるアークの取り扱いと一致しているのである。

実際、古代エジプトでは、その力を平和的かつ有効に使っていた。

アークを覆う金や、古代エジプト時代に用いられていた青い顔料は、放射線を防ぐのに有効であり、祭司の衣服として最適であるといえる。とくに金は、現代では宇宙服のバイザーや、人工衛星の精密部品を宇宙線から守るという目的で使用されているものなのだ。

青い光を放つというのも放射性物質の特性で、光子が飛びだしてきた瞬間、3次元世界では光の速さ以上のものは存在できないため、速度は極端に減衰する。その瞬間、現れるのがチェレンコフ光で、その色味と質感はまさにオシリス・ピラーで描かれたそのものなのである。

ミイラ作りではその力は、遺体を腐敗させないために用いられたようだ。さらにアイソトープファームに代表されるように、特定の動植物は放射線によって成長が促進されることが知られている。

このようにアークとは、放射線を発生するだけでなく、その放射線を当てる方向を定める装置だったということだ。

それを利用するときには、厳重な扱いとコントロールが要求された。

だからこそ『旧約聖書』には、周囲の付属物や定期的なメンテナンスの方法と、材料の記述に厳密性を持たせて書かれていたのである。

(月刊ムー2021年4月号より)

嵩夜ゆう

投資家。オカルティズム研究家。イルミナティカード予言研究にも詳しい。

関連記事

CIAは日本でも情報操作を行っている! ニセ情報やトレンド操作で形成するリアルな世論/宇佐和通

米国の内外にかかわらず世論を操作し、世界を自らの望む形に変えようと活動するCIA。いったいこれまで日本はどのように操られてきたのか――?

記事を読む

道院紅卍字会の扶乩と岡本天明ーー「日月神示」誕生の謎/不二龍彦

戦前から戦後の初期、日本の秘教的宗教団体に大きな影響を与えた結社―—それが、道院紅卍字(こうまんじ)会であった。 この結社はさまざまな霊的巨人たちを引き寄せ、結果、日本における霊界の革命が起こったとも

記事を読む

ギザのピラミッド上空では「プラズマバブル」が出現しやすいと判明! 古代エジプトの新たな謎

エジプト・ギザのピラミッド上空で何が起こっているのか。最新鋭のレーダーが、ピラミッド上空に発生した「プラズマバブル」を観測していた――。

記事を読む

インカ帝国を築いたのは日本人!? 元駐日大使が語る創始者マンコ・カパックの正体/権藤正勝

アステカ文明、マヤ文明と並び、古代アメリカ文明を代表するインカ帝国。 世界遺産のマチュピチュはその遺跡として知られるが、このインカ帝国を築いたのはなんと日本人だったという説がある。 ペルーの元駐日大使

記事を読む

おすすめ記事