「失われた古代文明 歴史に消えた40の民族」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

地鎮祭とは実際に何を祈り、どんなことを行うのか? これまでに数々の地鎮祭を執り行ってきた鶴見神社・花谷幸比古宮司にお話をうかがった。 土地神にご挨拶し、栄えを祈願する次第とは?

大阪市鶴見区の鶴見神社は、後白河院の時代(1158〜1179年)に創建されたという。神社の近辺には、そのころから代々この地域に住みつづけている家が少なくないそうだ。それもあって「地縁を大事にする土地柄です」と、第42代・花谷幸比古(はなたにゆきひこ)宮司は語る。850年以上にわたって地域の地鎮祭を執り行ってきた鶴見神社は、人々の祈りの拠りどころでもある。

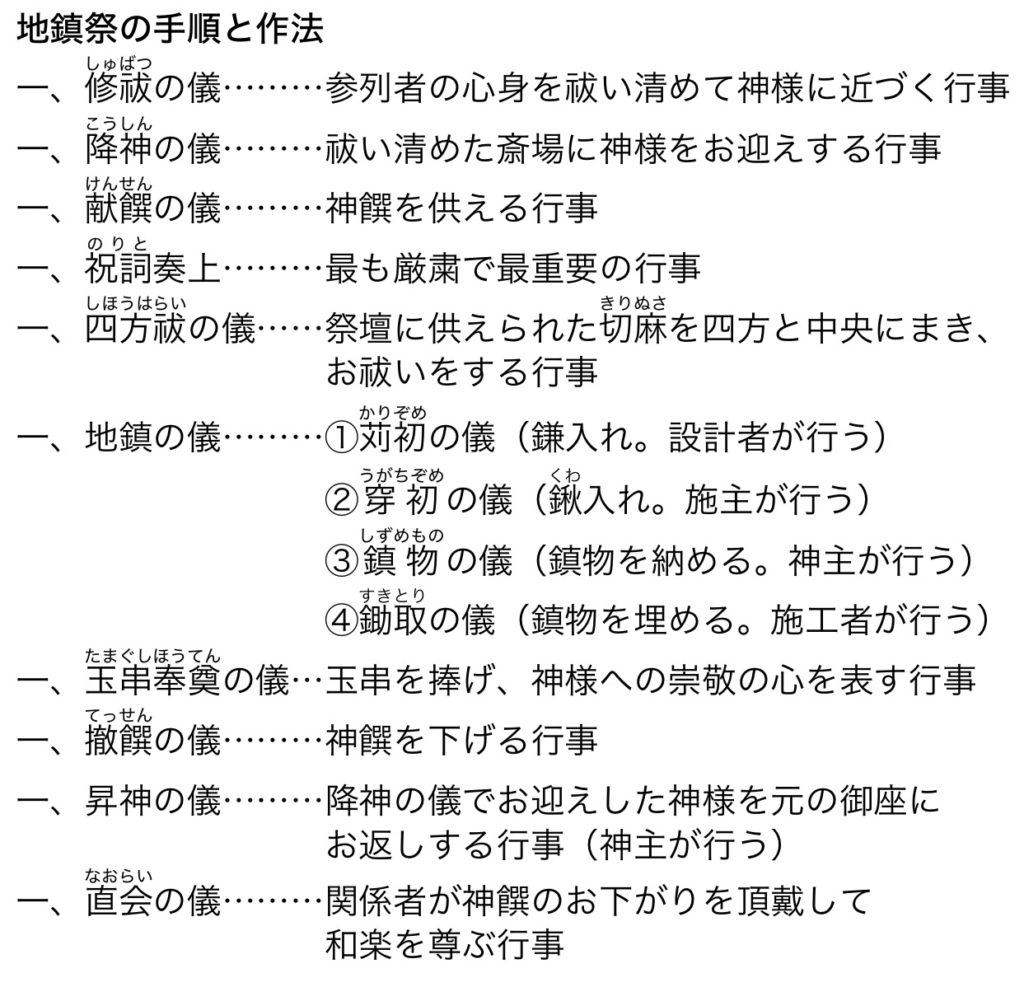

そもそも地鎮祭とは、どういうものなのだろうか。 「日本には古来、土地には土地の神様がいらっしゃるという考え方が根づいています。国土の守護神である大地主神(おおとこぬしのかみ)と、その地域の神である産土神(うぶすなのかみ)。こうした神様の住まいである土地に家を建てさせてもらうわけですから、事前にきちんとご挨拶をして、家を建てることをお知らせすると同時に、家が栄えますようにと祈願するための祭りが地鎮祭です」 以下は、鶴見神社が斎行する地鎮祭の式次第だ。

「祝詞奏上の次に行う四方祓は、四方の神様に挨拶するという意味があります。このとき、切麻(きりぬさ)や米、塩を混ぜたものを東西南北にまきます。これは、お供え物として受け取っていただくということです。 地鎮の儀では、まず苅初(かりぞめ)の儀といって、盛砂(もりずな)に立ててある草を設計者が鎌で刈る仕草をします。次の穿初(うがちぞめ)の儀では、施主さんが盛砂に鋤(くわ)を入れて穴を開けます。そこに神職が鎮物(しずめもの)を置くのが鎮物の儀。鎮物とは土地の神様へのプレゼントで、『これを差し上げますから、どうぞ家を建てさせてください』という意味があります。つづく鋤取(すきとり)の儀では、施工者が鋤を使って、鎮物に盛砂をかけます」 鎮物の内容は神社によって異なるそうだが、鶴見神社の場合は、五色の御幣と、『古事記』の一節を書き記した和紙が箱の中に入っている。

「苅初の儀、穿初の儀、鋤取の儀は、いってみれば建設工事のデモンストレーションです。『家を建てるためにこのようなことをさせてもらいます』と、神様にあらかじめお断りするわけです」 これ以外に、鶴見神社独特の作法もある。 「地鎮祭の最中は、東西南北と中央に盛砂をして、それぞれに対応する色の御幣を立てておきます」

地鎮祭の依頼主が「鬼門」を気にすることもあるそうだ。 「その場合は、丑寅(北東)の表鬼門と未申(南西)の裏鬼門に御神矢を立てて地鎮祭を執り行います。これも昔から行われている方法です」

ちなみに表鬼門と裏鬼門を調べるには、家やマンションを建設する土地の中央で、方位磁石を使って確認するのが正しいやり方とのこと。 これについては、多くの人が誤解していることがあると、花谷宮司はいう。 「マンションなどの集合住宅の場合は、敷地全体の中央から見て丑寅が表鬼門、未申が裏鬼門で、各戸それぞれに鬼門があるわけではありません。また、建設する前にきちんと地鎮祭が執り行われているはずですから、各家庭では鬼門がどうこうという心配をする必要はないのです。そもそも地鎮祭とは、家に対する儀式ではなく、土地の神様に対する儀式です。そこを理解していただくとよいかもしれません」 地鎮祭の対象となる「土地」の広さは、どの程度なのだろう。 「個人宅や集合住宅のほか、たとえば大地主さんが自分の土地に商店街やショッピングモールをつくりたいという場合は、敷地の中央で地鎮祭を行います。地鎮祭が終わって、店子さんがそれぞれに店をつくる段階になったら、重ねて行う必要はありません」

不思議ななりゆきで、同じ土地で3回、地鎮祭をしたこともあるという。 「最初は、ある名家が住まいを建てるというので地鎮祭をしたのですが、何年後かに、また地鎮祭の依頼を受けました。聞けば、前に住んでいた人がさらに裕福になり、もっと広い土地を買って引っ越したと。その何年後かに、また同じことが起きました。やはり、もっと広い土地を買って引っ越したというのです。もしかしたら、その土地自体に、住む人を栄えさせるような生気があるのかもしれません」 そうした「生気」は、一般人にも感じられるのだろうか。 「雑草が豊かに茂っている土地はいいですよ。それだけ生気があるということです。それと、地鎮祭をしているときにカラスが鳴いたり、虹が出たりすることもあります。それも神様からのお知らせですね」 1990年に鶴見緑地で「国際花と緑の博覧会」が開催されたときは、全パビリオンの地鎮祭を一手に担ったそうだ。 「1日に5件、地鎮祭を行った日もありました。サントリー館では日本酒ではなくウイスキーが奉納されて、御神酒はワインでした。あれは印象的でしたね」 また、地鎮祭から意外なことがわかるとのこと。 「地鎮祭の件数で経済がわかります。多いときは景気がいい」 なるほど。景気低迷に悩む日本だが、易学に通じ、経済にも明るい花谷宮司の見立てでは、2023年の後半から日本の経済は回復に向かうという。日本が元気になり、地鎮祭の件数が増えることを祈りたい。

文月ゆう

ムー的ライター。とくにスピリチュアリズム方面が好物。物心つくかつかないかという年齢のころから「死」への恐怖があり、それを克服しようとあれこれ調べているうちにオカルトの沼にはまって現在に至る。

関連記事

「失われた古代文明 歴史に消えた40の民族」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

誰にも霊能力は、ある!「霊視ができるようになる本」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

イヤシロチで住環境を整える「磁場がまるごと解決してくれる」/ムー民のためのブックガイド

「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。

記事を読む

日本屈指の巫女・中井シゲノの足跡を追う!(1)/松原タニシ超人化計画

事故物件住みます芸人の松原タニシが「超人」を目指す新シリーズ開始。 初回は「中井シゲノ」の足跡をたどる!

記事を読む

おすすめ記事