本物の呪物になるかも…? Jホラーの“美術の裏側”が見える「ホラーにふれる展」開催中

日本映画界の美術監督が手がけた、“恐怖をつくる技術”に迫る体験型展示会。東京ソラマチで11月9日まで開催中。

記事を読む

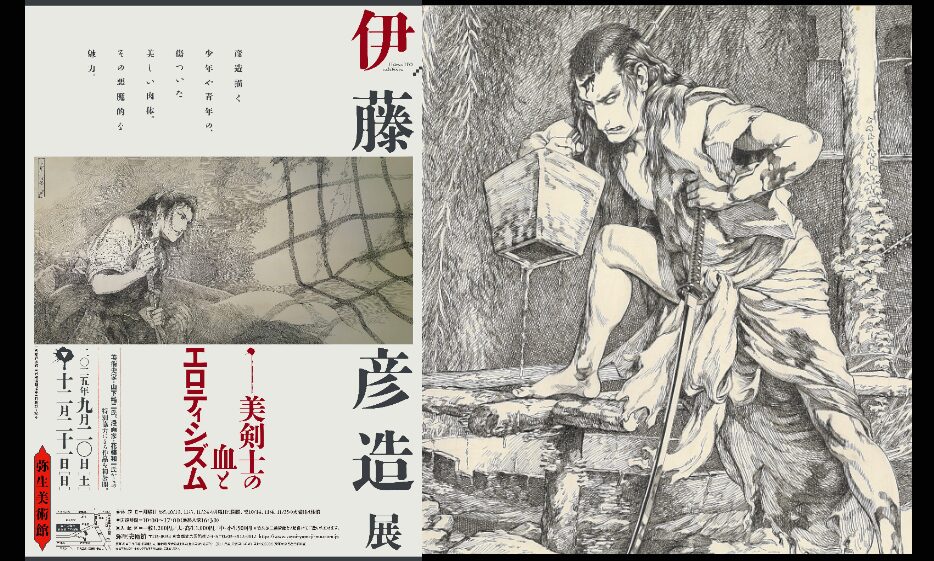

戦前から昭和中期にかけ、少年少女の心を虜にした「神業絵師」の特集展が開催中。浮世絵と現代マンガ文化を結びつけた存在でもあるという、挿絵画家・伊藤彦造の知られざる功績が明らかに!

目次

AIが一瞬でイラストを生成することにもすっかり慣れてしまった昨今。そんな今だからこそ観ておきたいものすごい展示が、東京都文京区の弥生美術館で開催中だ。

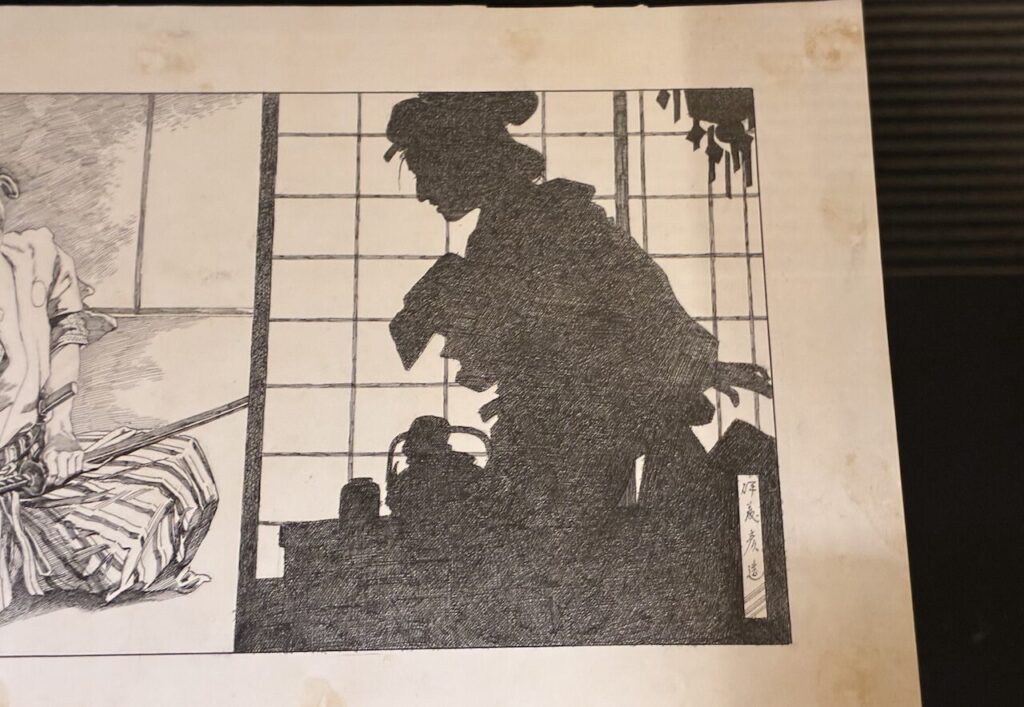

まずは、この一枚の絵をみていただきたい。障子に透ける日本髪の女性を描いた、影絵のような作品。だが細部をよくみると……

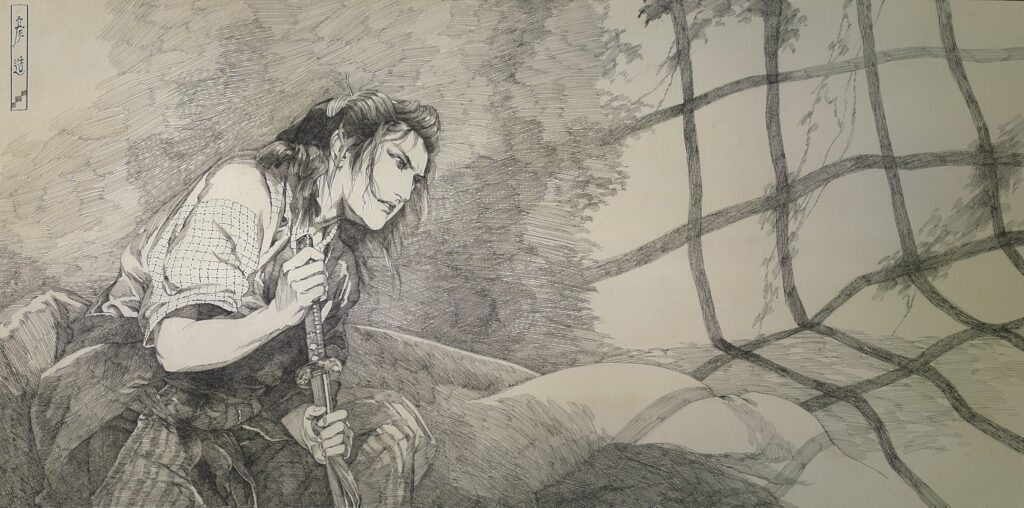

影は黒のベタぬり、いわゆるスミベタではなく、すべて細かな線を重ねて描かれているのだ。想像するだけで、ものすごい時間と集中力、そして画力が必要なことがわかる。

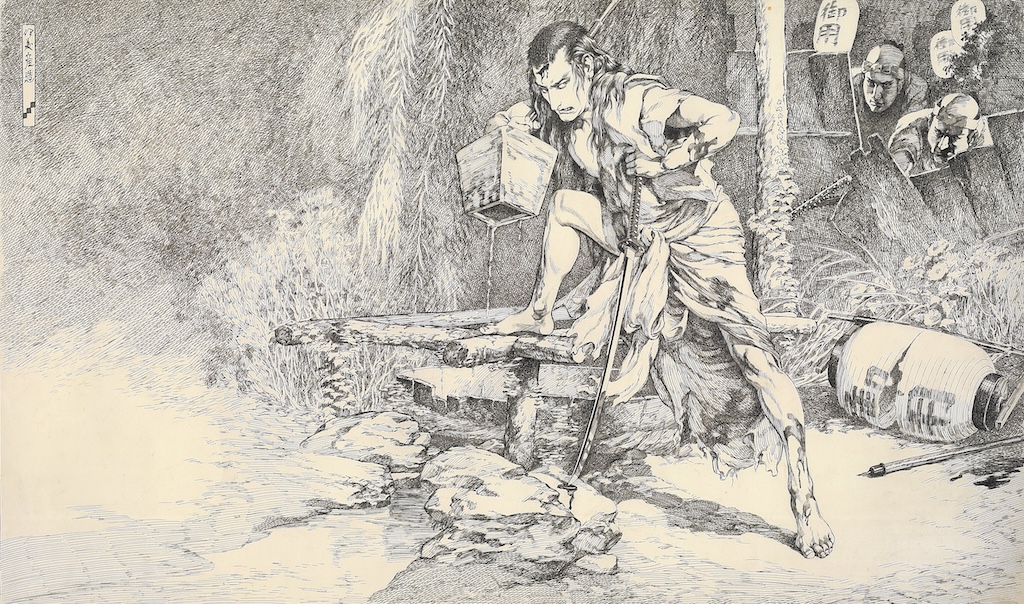

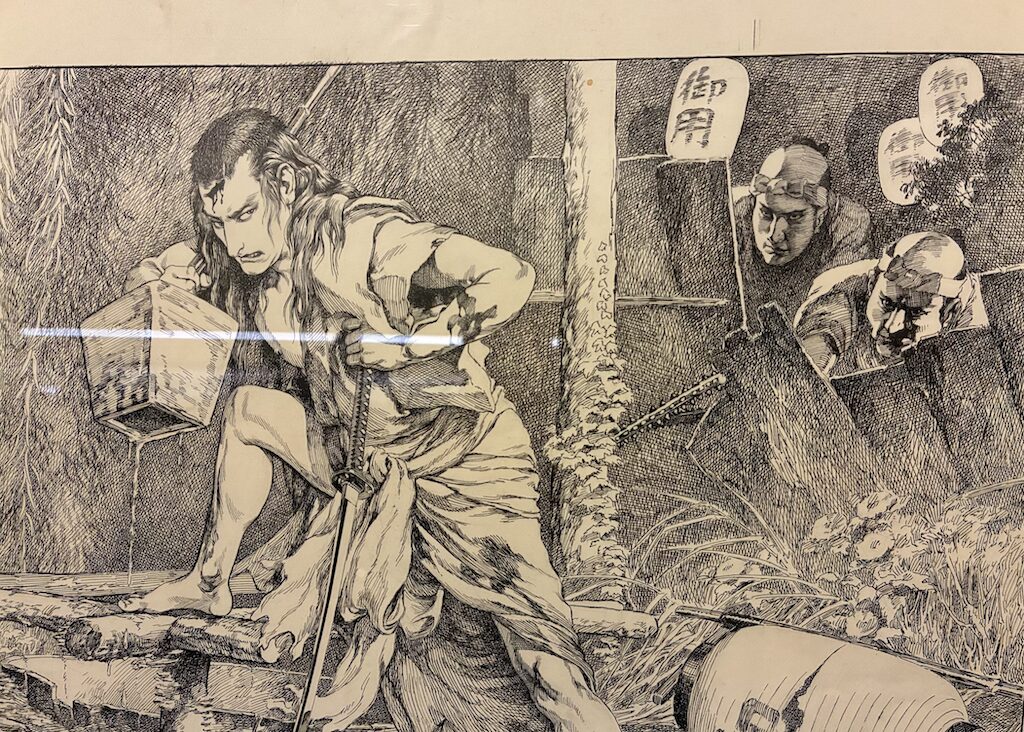

こちらの絵では、背景の柳の葉もちょうちんの「御用」の文字にも輪郭線がなく、線の重なりと濃淡だけで描き出されている。ただただ驚嘆するばかりの、超絶技巧。

こんなとてつもない絵の作者は、挿絵画家・伊藤彦造。戦前から昭和40年代を中心に活躍した挿絵画家で、「鬼才の絵師」として多くのファンをひきつけた、時代を代表するアーティストでもある。

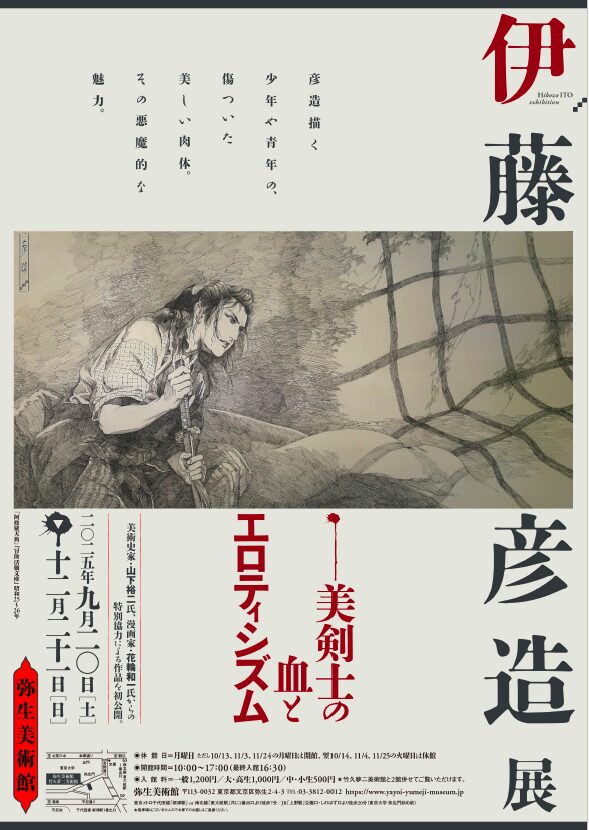

弥生美術館は彦造をはじめ大正昭和期の挿絵画家の作品などを多く収集する美術館だが、同館で現在、11年ぶりとなる彦造の特集展「伊藤彦造展 ~美剣士の血とエロティシズム~」が開催中だ。鬼才の絵師による神業的原画を間近にみることができるレアなチャンスが訪れている。

今回の企画展のポイントは、伊藤彦造の超絶技巧の数々と、謎の多い前半生、そして意外に知られていない日本画家としての才能に注目しているところ。そしてもうひとつ、彦造が残した現代のマンガ文化につながる功績が深掘りされている点だ。

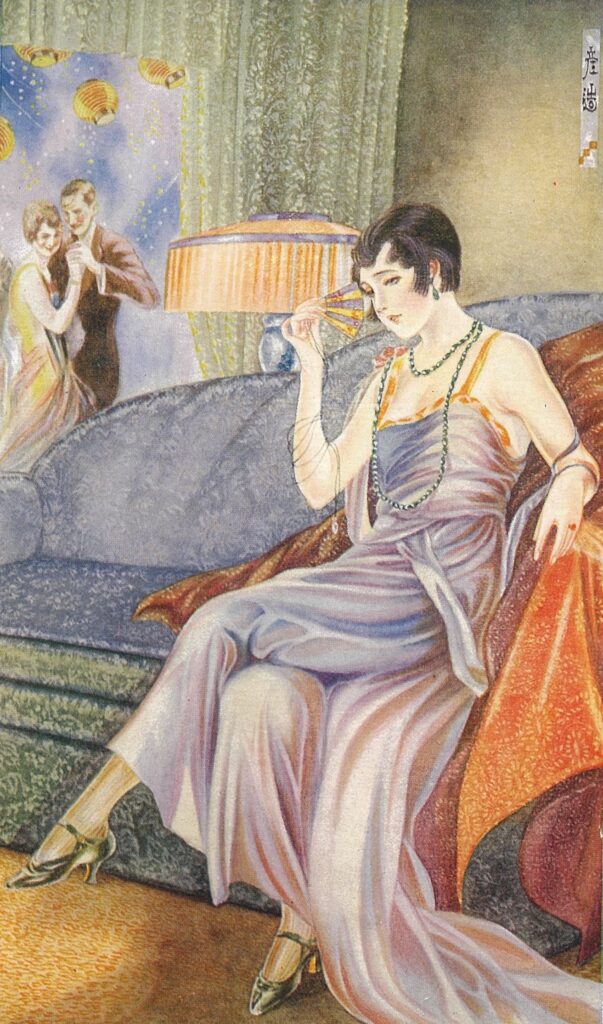

超絶技巧については原画をみればもう一目瞭然なのだが、画題に注目すると、戦前に多く描かれた歴史を題材にした作品の他、占領時代に描かれた海外コミック風のポップなタッチの作品など、その多彩さに驚かされる。

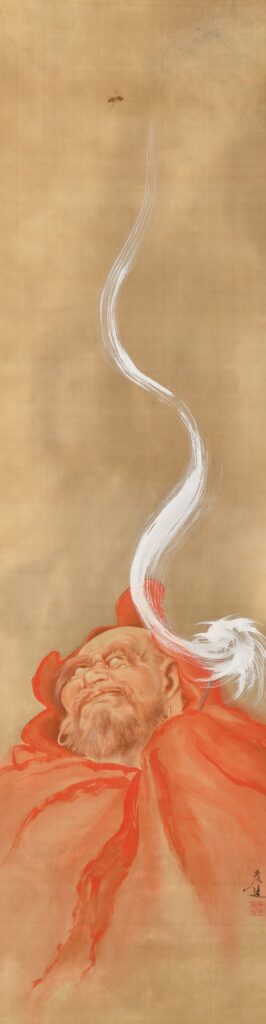

また、この展示で初公開となる作品のひとつが、美術史家・山下裕二氏が収集した「達磨」だが、山下氏も再評価しているように、これらの絵をみると彦造が挿絵画家というフレームだけにはおさまりきらない傑出した才能をもっていたことがわかる。

今回の展示で特に注目したい資料のひとつが、漫画家・花輪和一氏が秘蔵していたという彦造の原画イラスト。

花輪氏は自身の作風にも影響を受けたことがあるというほどの大の彦造ファンで、長年この原画を大切に保管していたという。しかもこの原画、花輪氏の手にわたる前に、何人もの漫画家に愛蔵されてきた歴史をもっているというのだ。

長年伊藤彦造研究を続けてきた弥生美術館学芸員の中村圭子さんによると、戦後に活躍した漫画家には彦造ファンが多かったそう。

というのも、彦造は「少年画報」など戦後の少年雑誌のなかで多くの挿絵を手掛けたが、それらの雑誌には小松崎茂をはじめ当時の流行画家も多くの作品を寄稿していた。そのため小松崎のアトリエで働いていた弟子たちはリアルタイムで彦造の挿絵に触れ、その表現の虜になっていったのだという。同業者だからこそ、より彦造のすごさに引き込まれたところもあるのだろう。

やがて、小松崎らのアシスタントだった世代からは、マンガ家として活躍する作家が輩出される。そうして彦造の作品は戦後マンガに少なからぬ影響を与えていったのだ。

伊藤彦造は10代で記者見習いとして新聞社で働きはじめるのだが、この時期に挿絵画家の右田年英に絵を習うようになる。

その後大病を患い記者の道を諦めるなど紆余曲折あり、本格的に挿絵画家を目指した頃に橋本関雪に師事して日本画の技法も身につけていく。右田年英は浮世絵師・月岡芳年の弟子でもあり、彦造は浮世絵と日本画のふたつの“遺伝子”を受け継ぎながら、そこから得たものをペン画というジャンルに流し込んでいったのだ。

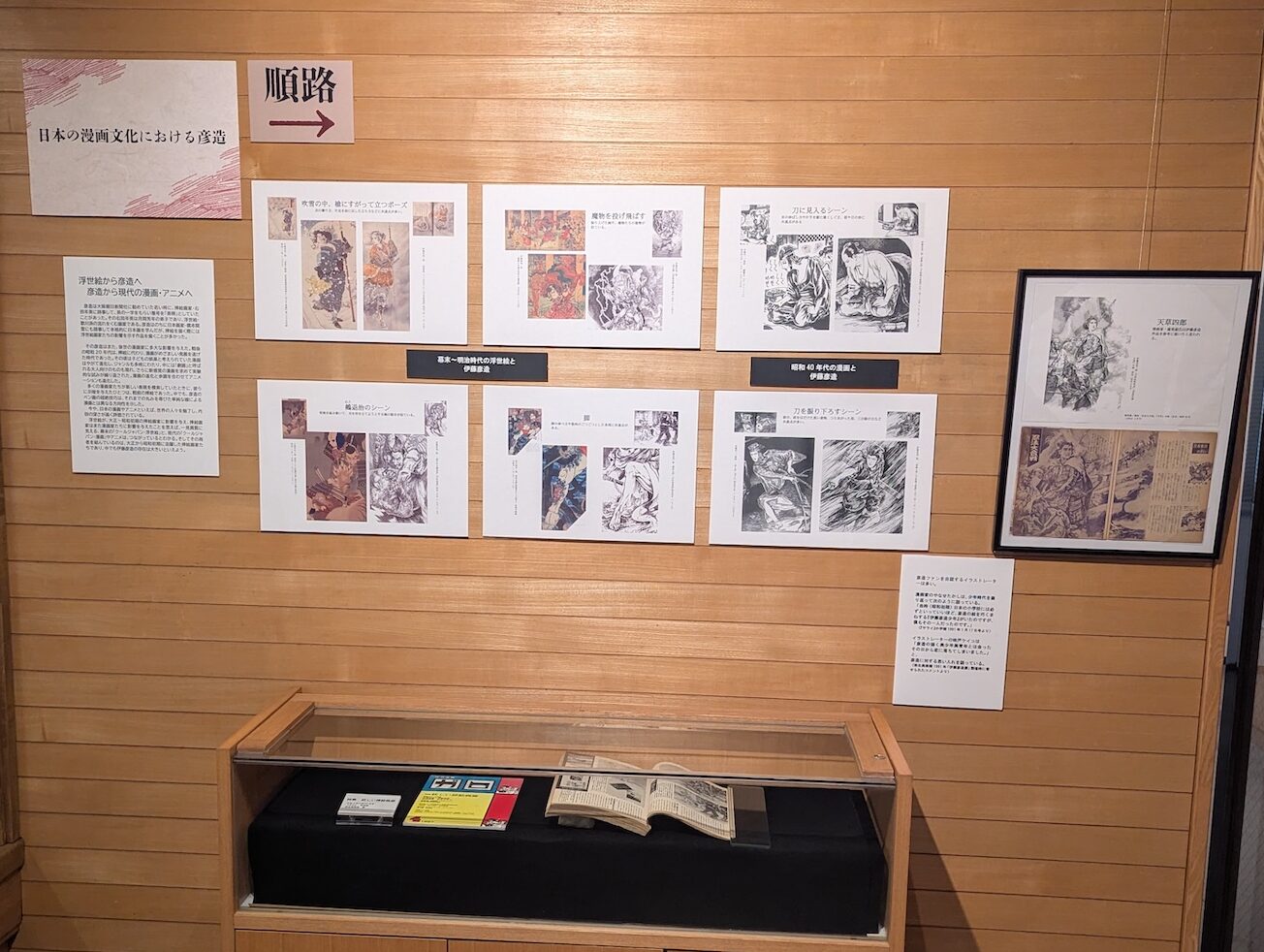

そんな経歴やキャリアから、中村さんは彦造の功績を「浮世絵とマンガをつないだ人物」と表現する。

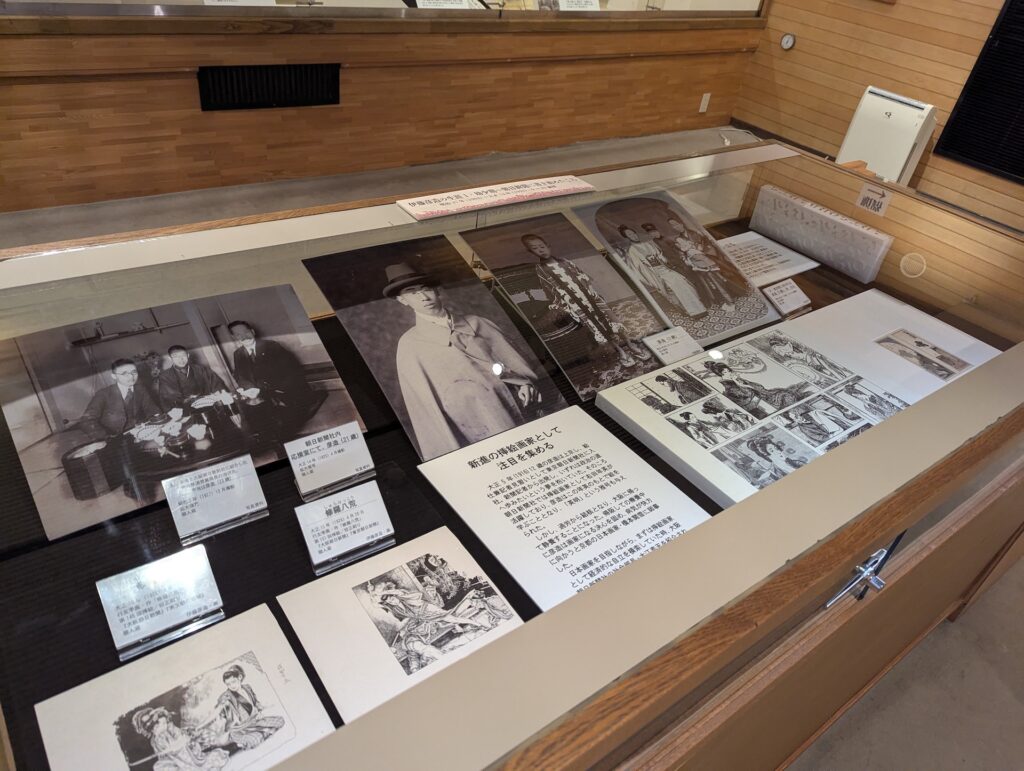

今回の展示では、彦造が影響をうけたと思われる浮世絵や、逆に彦造の影響をうけて描かれたと考えられるマンガ作品を比較展示するコーナーが設けられている。コンパクトながら、江戸の文化と現代マンガ文化をつないた「ハブ」としての伊藤彦造という側面に、ぐっと興味がわく内容になっている。

記者個人としては、展示のなかでもっとも目から鱗がおちる必見コーナーとしてぜひおすすめしたい。

ところで伊藤彦造といえば、超人的な画才とあわせて、超常的なふしぎな力をもった人だったことも知る人ぞ知る話。

たとえば新聞社時代には、どこかで火事がおきている映像がパっと頭にうかび、同僚の記者に「あのあたりで火事があるから行ってみろ」と伝えて特ダネをものにした……というような話がいくつもあったという。

また、二・二六事件の当日には、朝、手にした茶碗が真っ二つに割れたことから国に大変事が起きていることを悟ったとも語っている。

彦造は若くして片目を不自由にしたのだが、その隻眼の眼力がまた尋常でなかったともいう。当時の記者仲間からは「彦造の眼が光る」と恐れられていて、ある時には仕事場に入り込んできたネズミを睨みつけたら、眼の光に射抜かれてそのネズミが気絶して棚から転がり落ちた、ということもあったとか。

そうでなくても、あれだけの作品を片目で描いていたという事実だけでも驚くべきことだろう。

生前、本人にインタビュー調査をおこなったこともある中村さんは、彦造には「まるで自分が挿絵を描いている物語の世界を生きているようなところがあった」という。

並の人間では浮かばないような強烈なイマジネーションがあったからこそ、あれだけの作品を残すことができたのかもしれない。

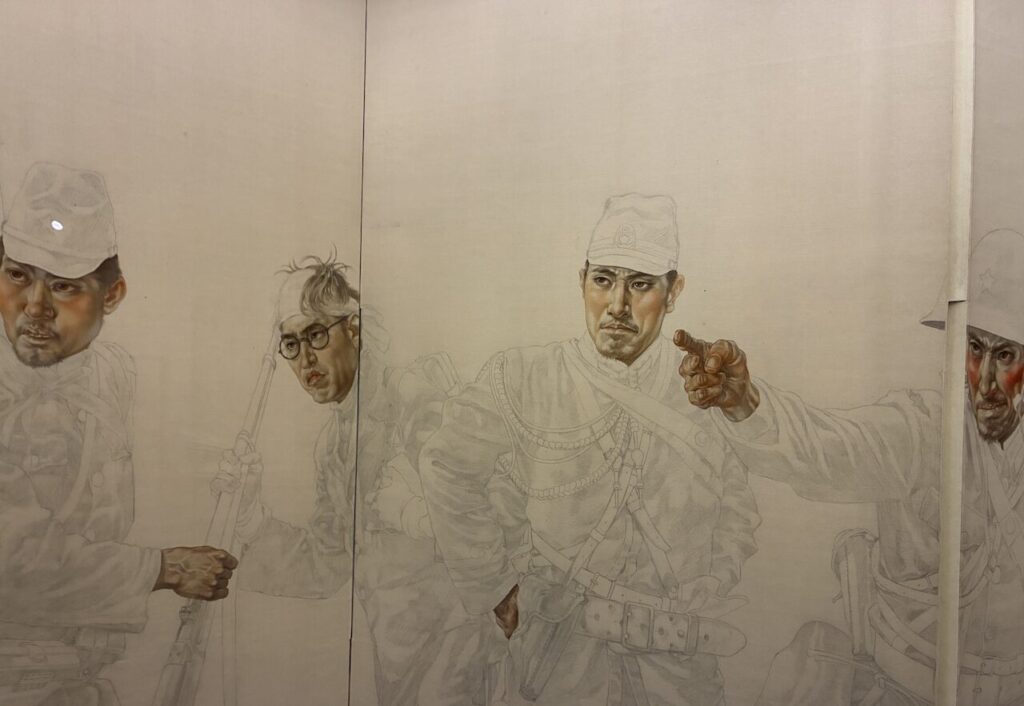

いくつもの超常的体験をしたと語っている彦造だが、今回の展示品のなかにもふしぎな逸話をもつ作品がある。展示室内でも一、二のインパクトを放っている「アッツ島山崎部隊長」の屏風絵だ。

彦造は戦時中、軍属として中国大陸で従軍画家的な仕事をしていて、昭和18年には大日本帝国占領地の最北端・アッツ島の視察にも赴いている。

ところが彦造が視察を終え帰国の途についた直後、アッツ島の守備隊は米軍との激戦の末に全滅してしまう。このとき初めて「玉砕」ということばが使われたのは有名な話だが、この報に触れた彦造は、彼らの姿を世に残すため六曲一双という大作の制作にとりかかる。

だが、作品に着手してから、彦造は毎晩のように悪夢にうなされるようになる。それは死にかけた兵士が現れては目の前で倒れ込むという悲惨なものだったといい、恐ろしい夢ではありつつも彦造にとっては制作の原動力のひとつにもなっていたようだ。しかし、作品の完成をみることなく日本は敗戦。未完のこの絵はブリキの缶に入れられ、長らく屋根裏に隠されることになる。

ところが戦後、彦造は毎年ある時期に、あのアッツ島の悪夢にうなされるようになったという。その時期とは、きまって5月。それはまさにアッツ島の守備隊が「玉砕」した月だった。

やがて時を経て、多くの兵士の顔だけが彩色された未完状態のまま公開された作品は、逆にそれが「幽鬼のようで迫るものがある」とも評されている。

繊細な挿絵から日本画、さらにいわゆる「戦争画」まで、さまざまな作品と後世への影響を残した鬼才の絵師、伊藤彦造。この機会にぜひその迫力を体感してもらいたい。

生誕120周年記念 伊藤彦造展 ~美剣士の血とエロティシズム~

会場:弥生美術館(東京都)

会期:12月21日(日)まで

料金:一般1200円/大・高生1000円/中・小生500円

https://www.yayoi-yumeji-museum.jp/

鹿角崇彦

古文献リサーチ系ライター。天皇陵からローカルな皇族伝説、天皇が登場するマンガ作品まで天皇にまつわることを全方位的に探求する「ミサンザイ」代表。

関連記事

本物の呪物になるかも…? Jホラーの“美術の裏側”が見える「ホラーにふれる展」開催中

日本映画界の美術監督が手がけた、“恐怖をつくる技術”に迫る体験型展示会。東京ソラマチで11月9日まで開催中。

記事を読む

四国の鳴門で名画の不思議と神秘を鑑賞体験! 大塚国際美術館は「ムージアム」だった

名画には、謎がある。徳島の大塚国際美術館はムー的視点でも楽しめるスポットだ。

記事を読む

「東京タロット美術館」オープン! 占星術研究家・鏡リュウジが貴重なコレクションを拝見

JR総武線・浅草橋から徒歩3分。閑静な住宅街の一郭に2021年11月、「東京タロット美術館」がオープンした。タロットカードをアートとして展示する美術館は、もちろん日本初。鏡リュウジ氏にガイドをお願いし

記事を読む

新たな恒星間天体、前弧地震帯の恐怖、ほか今週のムー的ミステリーニュース7選!

7月11~17日にかけて世界を騒がせたオカルト・考古学・民俗学などの最新不思議ニュースから、超常現象情報研究所と編集部が厳選!

記事を読む

おすすめ記事