アダムスキー写真の画像解析で「金星人」と「UFO」を発見! コンタクティ伝説の復活と再検証へ/宇佐和通

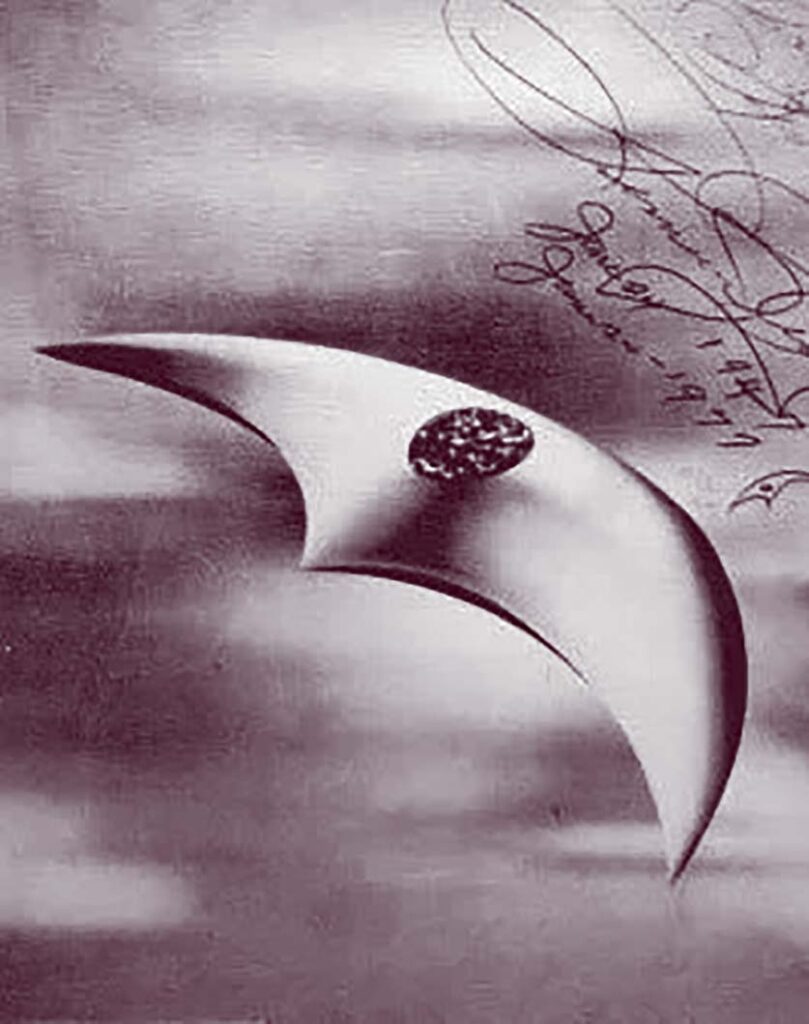

ジョージ・アダムスキーが残したUFO写真は常に、捏造説と背中合わせだった。ところが、近年の解析で、金星人の姿と、空飛ぶ円盤が確認できたという。事件の全貌を改めて検証する。

記事を読む

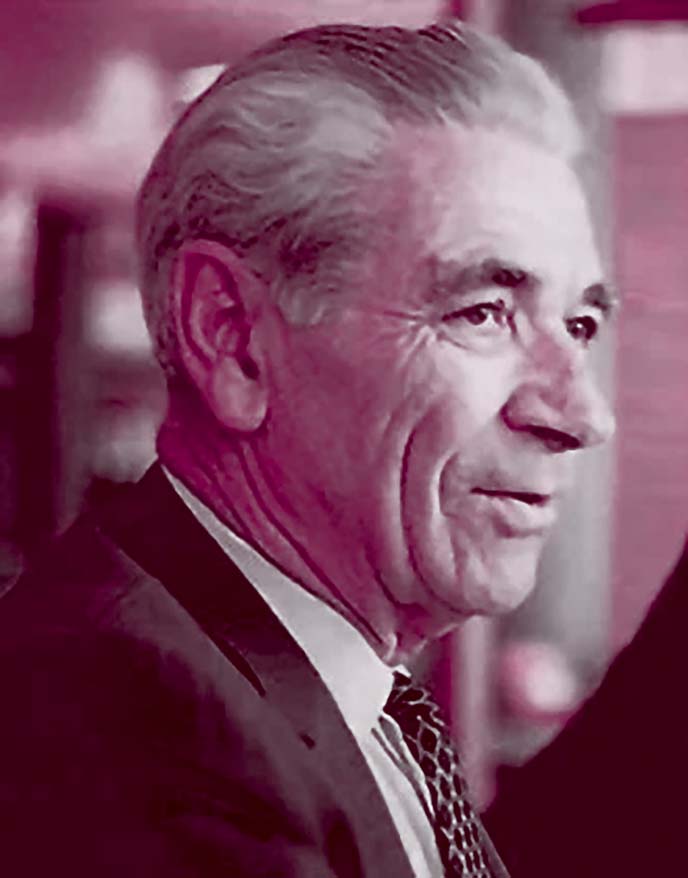

1970年代に巻き起こったオカルトブームのパイオニア、南山宏の肖像に迫る!

「宇宙塵」は、1957年から2013(平成25)年まで発行された、日本最初のSF同人誌である。同人誌とはいっても、星新一や小松左京、筒井康隆など、後に日本を代表するSF作家になる人物も寄稿しており、実際この同人誌を皮切りにプロの作家になった者も大勢いる。

代表である柴野拓美は、後に小隅黎の筆名を用いてSFの翻訳や評論、アニメのSF考証でも活躍した、日本のSF史上無視できない人物である。

雑誌で柴野の連絡先を知った南山氏は、即座に柴野拓美の自宅に電話し、「宇宙塵」の同人となった。

初期の「宇宙塵」は、とにかくSFが好きな人間の集まりで、個人的に海外のSFを読んできた者もいれば、自分で何か書いて発表したいという者もいた。

南山氏本人は、自分で小説を書こうという気はなかったが、「宇宙塵」には海外のショートショートを翻訳して掲載するようになった。それまで本格的に翻訳をしたことはなかったが、見よう見まねで自分のやり方を見出した。この経験が後に、「SFマガジン」をはじめとする各種の媒体に翻訳を載せる際大いに役立ったようだ。

この「宇宙塵」を通じて、新しい出会いがいくつもあった。

まずは前述の野田昌宏との出会いである。そしてSF評論家にして翻訳家である伊藤典夫との出会いも「宇宙塵」を通じたものだった。このふたりは、南山氏が「SFマガジン」の編集長に就任するとブレーンのような役割を果たし、企画を持ち込んだり相談に乗ったりしてくれた。さらに憧れの漫画家・手塚治虫とも、例会で顔をあわせる機会があった。

そして「科学創作クラブ」を通じ、「日本空飛ぶ円盤研究会」の存在も知り、こちらにも入会した。

じつは「科学創作クラブ」を設立した柴野拓美や星新一、斉藤守弘などはいずれも、「日本空飛ぶ円盤研究会」の会員だった。そもそも「科学創作クラブ」は、柴野が1956年10月28日の「日本空飛ぶ円盤研究会」第3回総会で提案したものであり、それに賛同した研究会の会員たちが創設したのだ。「日本空飛ぶ円盤研究会」は、1955(昭和30)年7月1日、荒井欣一を会長に設立された。

会長を務めた荒井は東京の五反田に生まれ、青山学院専門部(現青山学院大学)を卒業すると、第2次大戦中は陸軍航空隊少尉として航空機のレーダー装備を担当、戦後は大蔵省印刷局に勤めていた。

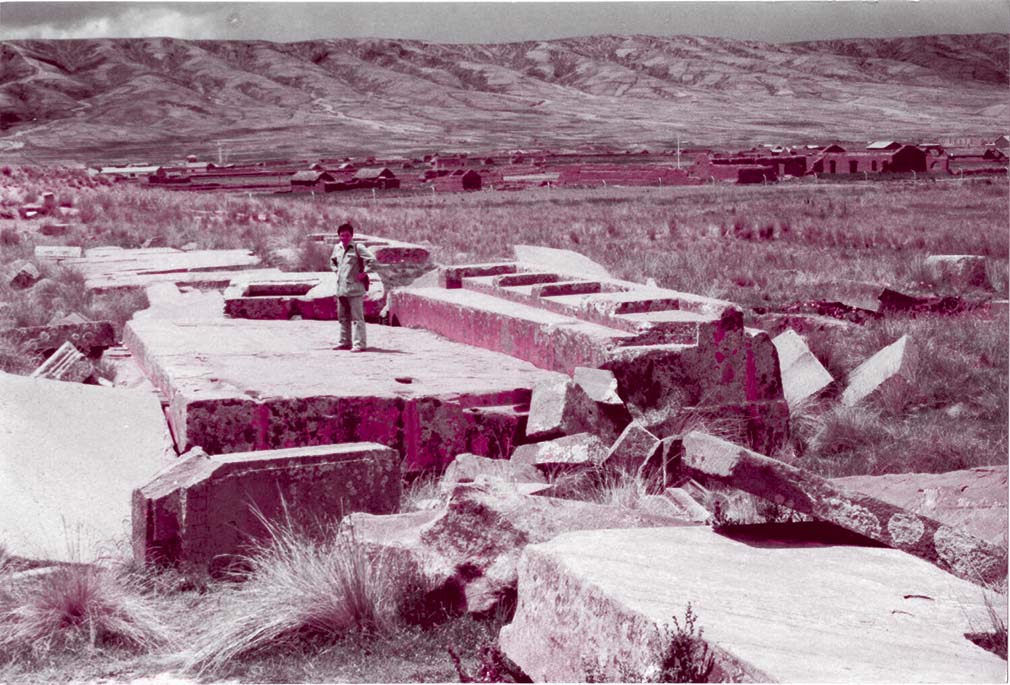

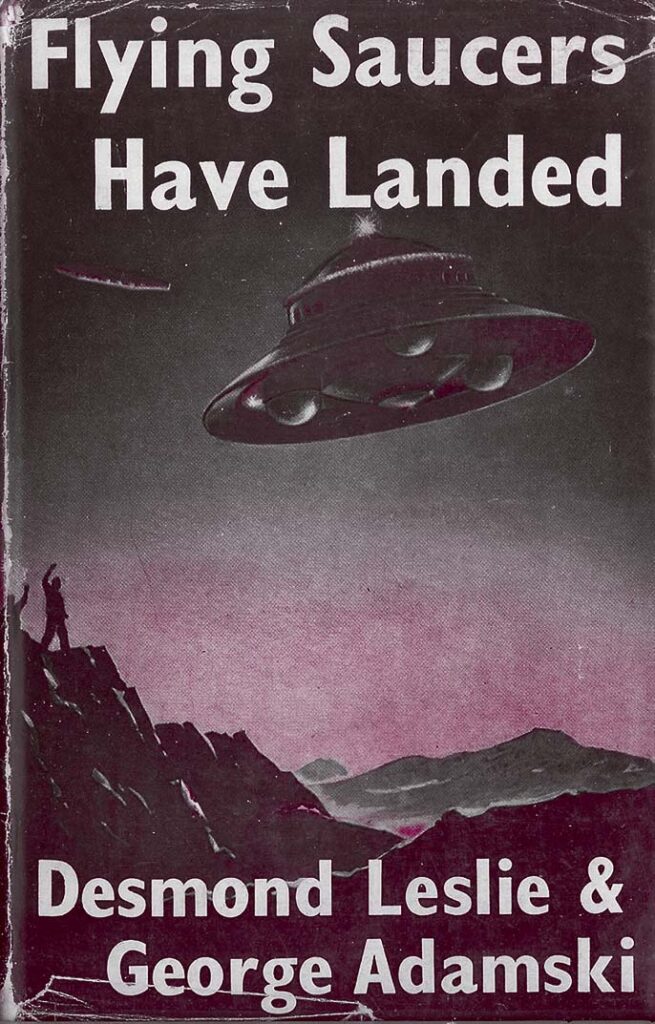

大蔵省に勤めていた1947年6月24日、アメリカで実業家のケネス・アーノルドが9機の謎の飛行物体を目撃するという、「アーノルド事件」が起き、「空飛ぶ円盤」の存在が認知された。もともと天文学にも関心のあった荒井は日本の新聞報道で事件を知ると、「空飛ぶ円盤」、今でいうUFOにも関心をもち、個人的に資料を集めはじめた。荒井はその後大蔵省を退職し、1954年当時は古書店を経営していた。そしてこの年、ジョージ・アダムスキーとデズモンド・レスリーと共著『空飛ぶ円盤実見記』が日本で翻訳出版された。

アダムスキーは、1952年 11月20日、UFOから現れた金星人と会見したと主張した人物である。翌年この体験をイギリスのデズモンド・レスリーとの共著『空飛ぶ円盤実見記』で公表したところ、本書は世界的ベストセラーになった。1954年に高文社から出版された翻訳版も、やはり日本でベストセラーとなって社会現象ともなり、無条件にその内容を信じる者、単なる戯言と否定する意見などが飛び交った。

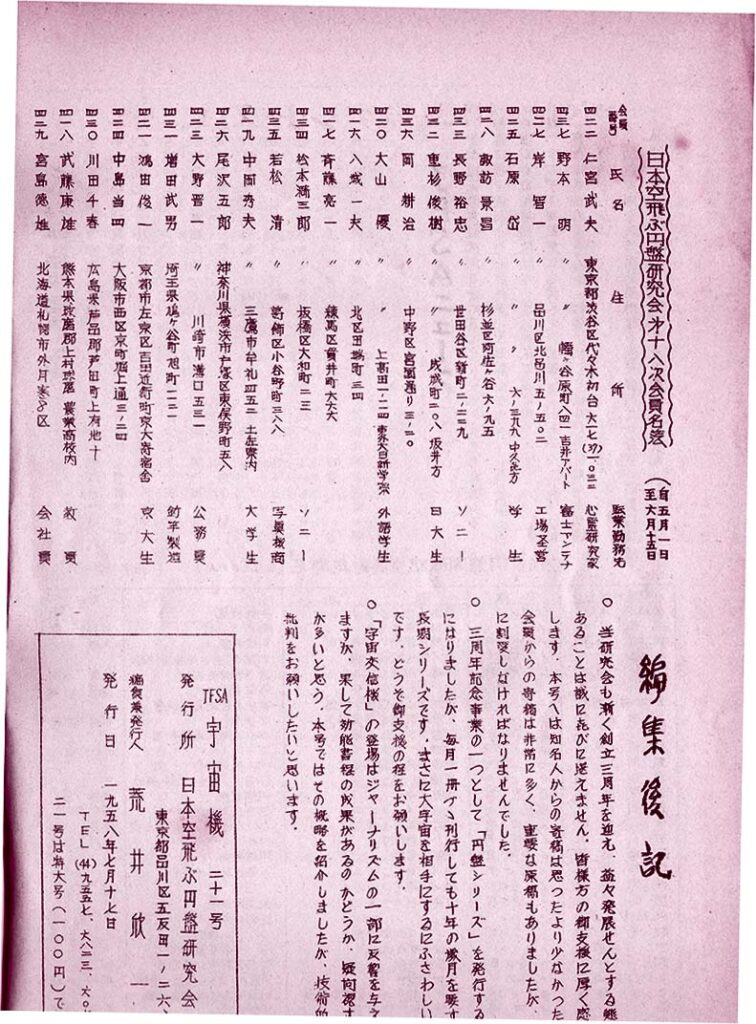

荒井欣一によれば、「この本を買った人や、近所で関心のある人たちが店の中に集まって、ウソかマコトかという議論が続くようになった」とのことで、アダムスキーだけでなくUFO全般について論じあおうということで「日本空飛ぶ円盤研究会」ができた。 設立の翌年、1956年の7月1日には、機関紙「宇宙機」第1号が発刊され、このことが7月9日の朝日新聞に掲載されたことで、多くの会員が入会することになり、三島由紀夫や黛敏郎、石原慎太郎など数多くの名士たちも会員に名を連ねた。「空飛ぶ円盤研究会」とはいっても、会員の中にはSFにも関心をもつ者も多かった。「宇宙機」という会誌の名称それ自体も、他の天体から来た宇宙船を想定しているし、1956年8月に刊行された「宇宙機」第2号末尾には、高文社がシリーズ化して発売した海外のUFO書籍に加え、元々社の「最新科学小説全集」の広告も掲載されている。

柴野自身も、「宇宙機」第3号に「円盤研究に関する私見」を掲載して以来、さまざまな記事を提供している。後になると、曲はつかなかったが「日本空飛ぶ研究会の歌」や「俺は研究者」と題するUFO研究家の歌まで作詞している。ただ本人にとって、これは黒歴史らしい。

南山氏の入会は、1958(昭和33)年5月あるいは6月のことらしく、「宇宙機」第21号にはこの時期に入会した会員として「大山優」の名が掲載されている。住所は「日新学寮」で、会員番号は420であった。

(月刊ムー 2024年11月号)

羽仁 礼

ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。

ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

アダムスキー写真の画像解析で「金星人」と「UFO」を発見! コンタクティ伝説の復活と再検証へ/宇佐和通

ジョージ・アダムスキーが残したUFO写真は常に、捏造説と背中合わせだった。ところが、近年の解析で、金星人の姿と、空飛ぶ円盤が確認できたという。事件の全貌を改めて検証する。

記事を読む

武田崇元、熱談!! 「68年革命」と新左翼系対抗文化から”大陸”的通俗オカルトの勃興へ/ムー前夜譚(1)

70年代の大衆的オカルトブーム最後の花火として1979年に打ち上げられた「ムー」。ではそもそも70年代に日本でオカルトがブームとなった背景は? 近代合理主義への対抗が精神世界という言葉以前の現実問題だ

記事を読む

モナリザが襲撃された話など/南山宏のちょっと不思議な話

「ムー」誌上で最長の連載「ちょっと不思議な話」をウェブでもご紹介。今回は2024年8月号、第484回目の内容です。

記事を読む

マンデラ効果か勘違いか?「ファンタゴールデンアップル」の謎/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

有名人の死亡説や歴史的事件の顛末など、確かに記憶しているつもりでも実際は違ったという「偽記憶」に驚くことはしばしばある。 今回は懐かしの「金色のファンタ」について。それはマンデラ効果(マンデラエフェク

記事を読む

おすすめ記事