異端の超古代文献「古史古伝」の数々/世界ミステリー入門

現存する日本最古の歴史書といわれる『古事記』。ところが、それよりも古いとされる歴史書が存在する。それが「古史古伝」と総称される史書群だ。漢字伝来以前の書といわれ、アカデミズムから「偽書」扱いされている

記事を読む

70年代の大衆的オカルトブーム最後の花火として1979年に打ち上げられた「ムー」。ではそもそも70年代に日本でオカルトがブームとなった背景は? 近代合理主義への対抗が精神世界という言葉以前の現実問題だった当時、世界の変革と理想を「不思議」に託してぶちあげた大人たちがいた——。 ときには政治的にもなりえた熱きムーブメントを振り返るシリーズ最終回! 語り手は、日本オカルト界の大御所・武田崇元氏!

目次

「ムー」の初代編集長は森田静二さんだけど、実質的には副編集長だった太田雅男さんが立ち上げたようなものです。太田さんは「ムー」が成功すると「歴史群像」を立ち上げたり、出版人としてはほんとうに優秀な人だったと思うね。「ムー」という誌名も名付け親は太田さんです。

太田さんと知り合ったのは、彼が「高2コース」などの学年誌のデスクをやっていた頃です。

ユニバース出版社で「UFOと宇宙」の編集長をやっていたわしのところに原稿依頼に来たわけです。それでほとんど毎号、「高2コース」に原稿を書くようになった。テーマはUFOだけではなく超古代文明やら妖精までさまざまだったと思いますが、読者アンケートをとったら評判がいい。

それで太田さんは「オカルトだけで雑誌ができないか」とあらためて相談に来たわけです。その頃、わしはユニバース出版社をやめていたので、いろいろ2人で相談しながら進めた。彼も気心の知れた相談相手はわししかないわけで、社内会議を通すための企画書の腹案まで書きました。

創刊当初は隔月刊でした。まだこの分野のライターもそんなにいないわけです。それで大御所として南山宏さん、斎藤守弘さん、佐藤有文さんあたりは押さえといたほうがええでとアドバイスして、たしか創刊号はそのお三方と若手のわしが企画協力という体裁やったと思う。ただ実際の企画にはフットワークが必要なんで、たしか山梨賢一さんとか阿基米得さんとかに声をかけて、スタートした記憶があります。

最初はわしも執筆、企画立案や原稿書き以外に編集の実務もページなんぼでやってました。だからデザイナーの寺澤彰二さんの事務所にもよく行きました。「ムー」のデザインがまたあれなんやな、寺澤さんは写真の切り抜きをしはるわけや。写真の曲線に文字がぐるーっと回り込んだりする。まだワープロのない時代やから文字調整がたいへんやったんやな。それでしんどいので実務はやめた(笑)。

当時はまだ学研の本社は石川台にあって、企画会議やるのによく通いました。これがまた駅から遠いんやな。途中の住宅街になぜか連れ込み旅館があるわけです。なんでこんな場所にあるんかと首をかしげながら通ったものです。

創刊当初の大判(A4判)のころはけっこう厳しかったようです。2年間は試行錯誤で、1982年1月号から月刊化し、判型を今のB5変形判にしてから徐々に部数が伸びていったと思います。

わしが八幡書店を立ち上げたのは、1979年10月の「ムー」創刊からしばらくたった、1982年ですね。ちょうど「ムー」が月刊化して部数が伸びはじめた頃です。そういう意味ではずっと歩調をあわせてきた感がある。

八幡書店は「復刊地球ロマン」のひとつの柱であった原典主義の理念にもとづいて設立しました。とくに古史古伝や言霊学だとかは原典じゃないとダメというのはずっとあるわけです。水割りじゃあかんだろう、モルトを飲んでほしいということです。そういうモルトは非常にレアでふつうには手には入らないわけですが、「復刊地球ロマン」をやる頃にはかなり収集していて、だからこそあの資料編なんかもできたわけです。だからそれを詳しい解説をつけて復刻すれば、少部数なりに需要があるじゃないかと考えたわけです。

それともうひとつは、ライターという商売はそんなに稼げるものではないし、あわよくばもっと安定した効率のいい収入源はないか、ということもあったんだけどね(笑)。というとすごく先見の明があったように思うかもしれませんが、最初はおっかなびっくりでした。そうすると太田さんはなかなか上手いんだよね。八幡書店で復刻した本のテーマを記事にしたらよろしいがな、最後に本の紹介のコラム入れて宣伝してもいいから、という企画もよくやらせてもらったわけです。

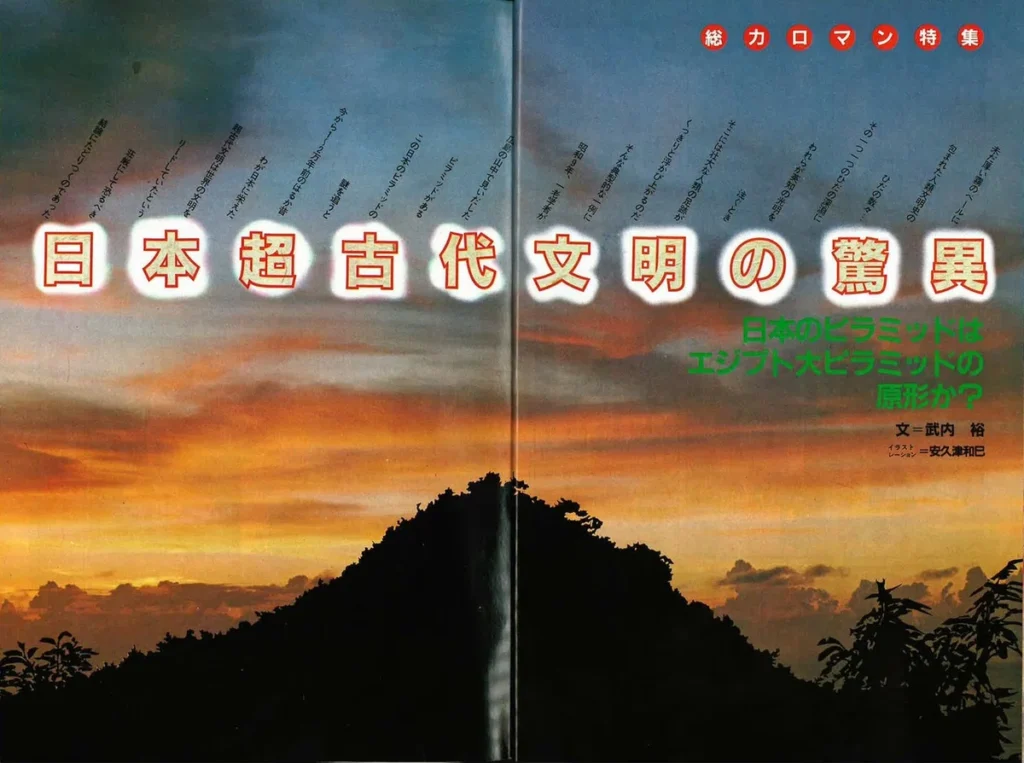

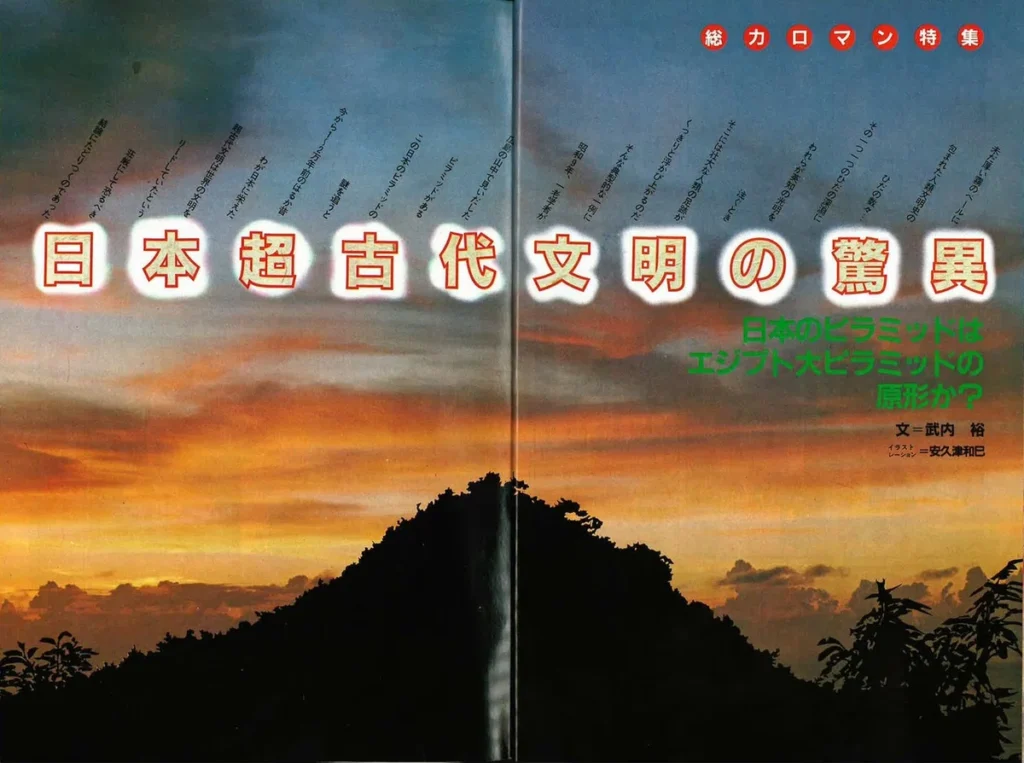

「ムー」が月刊化してからの1982年5月号の総力特集で「日本超古代文明の驚異」というのを書いて、酒井勝軍の『神秘之日本』を宣伝したらけっこう反応があったわけです。

「ムー」では”日本もの”は人気があったんです。「なにか日本ものないですか」と太田さんが言ってくるくらいでした。

”日本もの”の主軸はもちろん超古代史なんですが、それがだんだん範囲が広がっていく。ふつうに考えたら『竹内文献』、『富士宮下文書』、『東日流外三郡誌』とひと通りやればそれで終わりなわけですが、八幡書店で木村鷹太郎の『世界的研究に基づける日本太古史』を復刻したらそれをやる、『川面凡児全集』が出たらそれもよろしいがな、書けまっしゃろということになった。さすがに木村鷹太郎とか川面凡児は総力特集ではなく巻末2色特集とかでしたが、日本ものは安定的に人気があった。それで記事の中に八幡書店の広告を出すようになったわけですが、だいたいはこっちがもらう原稿料よりは高いんだけど、当時はけっこうそれで売れたので、ウィンウィンだったわけです。

なぜ日本ものは人気があったかというと……。

UFOとかはテレビ、矢追さんの番組でがんがんやってる。もちろん矢追さんも「ムー」にも書くんだけど、まあ普通にはテレビで完結しちゃうわけです。ですから、テレビで見れるものだけやってたってダメなんですね。その点で日本ものはテレビではなかなか難しい。もちろんピラミッドとか巨石遺跡とか映像的に見せられるものはあるわけで、わしも何回か出演しましたが、それだけで特番組めるというもんではないわけです。

ましてや、出口王仁三郎は宗教の宣伝になっちゃうからやれないでしょう。川面凡児になると「それ誰?」の世界です。そうするとそういうのを読めるのは「ムー」だけなんですね。”日本もの”がなければ「ムー」はあれほど売れんかったと思います。

今だってそうでしょう。飛鳥昭雄さんはオカルトの全領域をカバーしてるけれど、根底にあるのは日本ものでしょう。秦(はた)氏でしょう。籠(この)神社でしょう。

「ムー」が成功したので、一時は他社もオカルトいけるとなっていくつか競合誌も出ました。

「トワイライトゾーン」が1983年でいちばん早くて、それなりに続いたのかな。編集長の中村省三さんは僕が「UFOと宇宙」の編集長だったときに副編集長だった人で、彼は経験があったし業界的に成長期だったから、まあ6年は続いたわけです。

「ボーダーランド」は荒俣宏を責任編集にもってきたけど、これは荒俣さんの才を発揮するにはフィールド違いでダメだろと思った。そしたら、案の定1年でこけた。そもそも創刊が1996年6月というのが、何を考えていたのかよくわからない。ボーダーランド文庫のほうには何冊か解説を書かせてもらいましたが。

競合でひどいのは、同じ学研の別の事業部が1988年に「マヤ」という雑誌をつくるという”事件”までありました。これはいくら事業部独立制といっても反則だろうと、「ムー」編集長の太田さんが激怒して、わしんとこにも、「他社で書くのはいいけど、『マヤ』だけは執筆依頼があっても断ってくれ」と電話がありました。

結局は「ムー」だけが生き残ったわけですが、それは何度もいうけど、ふつうの雑誌の特集のような複数の記事の羅列をやめて、総力特集で1本、さらに場合によれば巻末2色特集で1本というかたちで、毎号のように物語を提供し続けるそういうシステムを構築できたからなんですね。

毎号のように単行本1冊に匹敵するひとつの物語、世界観を提供してくれるところに、ひとつの爽快感があった。80年代に「大きな物語」が崩壊するなかで、もうひとつの物語を求めようとする人々には気分的に合致するものがあったわけです。

とくに超古代史や沈没大陸はそれ自体ですでに物語なんですね。オカルトとは「隠されたもの」ということですが、それはまさに「隠された歴史」を語るわけですから。

しかも、UFOの世界でも、単純なコンタテクティの時代ではなくなり、「マジェスティック12」が出てきて、アメリカ政府との密約という陰謀論が主流になったので、すべての領域において物語が生成される状況になったわけです。

自分の本でいえば、『出口王仁三郎の霊界からの警告』の成功は80年代のオカルト・シーンをさらに更新しました。

宗教団体の教祖として知られる人物について論じた本が、それも教団外の散臭い若造が書いた本がベストセラーになるというのは、それまでなかったことで、自分で言うのもなんですが、画期的なことでした。しかも当時の「カッパの本」というのはもっとも間口の広い新書なので、その波及力は相当なものでした。

王仁三郎はジャパニーズ・オカルトのいわばポップアイコンになりました。オカルト、精神世界において、出口王仁三郎という固有名は宗教という枠をこえた記号として流通するようになりました。「ムー」でほかの記事を書くときに「あの出口王仁三郎が……」というふうに権威付けに利用できる存在になったわけです。

『出口王仁三郎の霊界からの警告』が単に予言を羅列した本であれば、そんなに売れなかったでしょうし、仮に売れたとしてもそんなにインパクトはなかったでしょう。

最初に王仁三郎が出現した霊的背景を語ることで全体に深みをもたせました。そこでは大石凝真素美(おおいしごりますみ)をフィーチャーしました。大本教も王仁三郎も昭和10年の大弾圧があったので宗教学では知られた存在でしたが、大石凝なんて誰も知りませんでした。八幡書店が1981年に大正時代に出た全集を復刻したのでようやく知られるようになった程度でした。そういうほとんど忘れさられた熱狂を孕んだ秘教的オカルティストまでが語られているというだけでもインパクトがあったわけです。

王仁三郎は非常に複雑な人物で、いろんなことを言っています。王仁三郎というか大本には農本主義的な側面が濃厚にありましたが、その未来予言に関しては不思議なことに通信と交通の進化に集中しています。いわば人間の神経系の延長です。そういう王仁三郎の加速主義的予見と霊的進化論をドッキングさせたのも成功の一因でした。そういう理路を構成して王仁三郎を復権させたわけです。

これはたぶんわしにしか出来なかった。他の人なら別の書き方になったでしょう。わしが王仁三郎を発見したと同時に王仁三郎がわしを発見したという感じでした。

もうひとつは、巻末の付章「霊的革命者・出口王仁三郎」で大本運動のファシズム的側面についてある意味で肯定的に論じたことです。新聞のコラムかなにかでも「新たなファシズム宣言か」などと書かれました。

今でもそうですが、ふつうの宗教学者とかジャーナリストが王仁三郎を叙述しようとすると必ずネックになるのが昭和青年会、昭和神聖会でした。

1921年(大正10年)の弾圧後の大本はリベラルモードでしたが、1931年(昭和6年)の満州事変を契機に極右モードに転換、昭和青年会という行動部隊が組織され、カーキ色の制服、制帽が制定され団体行動の訓練までが行なわれ、擬似軍隊的な性格をおびるようになります。これが母胎となって昭和神聖会へと突き進むわけです。昭和神聖会の統管は王仁三郎、副統管は右翼団体黒竜会の内田良平です。そして参謀が下位春吉(しもいはるきち)。ダヌンツィオのフィウメ占領に際し外部との伝令役をつとめ、ムッソリーニとも親交を結んだいわくつきの人物です。

『大本七十年史』は編集参与に村上重良、上田正昭、小口偉一を迎え、編集委員に安丸良夫が入るといういわば宗学共同で編纂されたもので、一教団の歴史としては非常に充実したものですが、このあたりの話になると奥歯にものがはさまったみたいな叙述になっていて、なんかこれ気持ち悪いやんけというのがずっとあったわけです。

それは村上重良などがいうように「下からのファシズム運動」でした。しかしファシズムというのはムッソリーニにしてもナチにしても下からであって上からのファシズムなんてありえません。左派系の人たちは戦時中の日本の体制をファシズムと安易に規定しますが、権威主義的な反動支配とファシズムはちがいます。そしてファシズム=悪という見立てでいくから、昭和神聖会になると困惑するわけですが、ファシズム上等という観点から王仁三郎の生涯なり大本なりも歴史を叙述すればどうなるかという試みでした。

そもそもファシズムと十把ひとからげにいうけれど、シュトラッサー兄弟のナチ左派やアルゼンチンのペロンはどうなんか、北一輝はどうなんか。ドイツ共産党が壊滅するとその武装部隊の連中は突撃隊にもぐりこんで「ステーキ隊員」とよばれた。外は黒いけど中は真っ赤やないかと。そのあたりをどう見るのか、ひょっとしたら、昭和神聖会は丸ごとレアステーキだったかもしれないわけです。

ナチが出現した背景にはキリスト教に対抗するゲルマン神話復活のビジョンがありました。大本には国家神道体制によって封印された神々の復権というビジョンがありました。異教的な神話イマジネーションの復活つまり霊的革命への志向が、ある状況下ではときにファシズム的な装いで析出される力学というか磁場があるわけです。ですから、最初はよかったけれど途中からファシズム化したのがよくないといった単純な見方ではなく、そういう力学を見据えたうえで王仁三郎を再評価していかなければいけないと、そういうことでああいう新書では例外的に付章を設けて重層的な視点を設定したわけです。

『出口王仁三郎の霊界からの警告』はお筆先とか神示がオカルトの一つの領域として展開できて、料理の仕方によっては「ムー」の特集にもなれば新書で量販できるテーマにもなり得ることを証明しました。

1990年代には日月神示(ひつくしんじ)に関する本だとか大本の裏神業に関する新書が溢れかえることになりますが、それは王仁三郎がポピュラリティを獲得することではじめて可能になったことです。しかしこういうと悪いですが、彼らはエピゴーネンなんだよね。そこに見られるのは農本主義や平板な日本国粋主義への回帰以上でもなければ以下でもないんですね。そうなっちゃうと俗流オカルトではあってもポップオカルトじゃない、そう思うね。

最近になって面白いなあと思うのは、都市伝説ブームとか怪談ブームのなかで、60年代の「不思議な雑誌」の秘境志向のようなものが復活しつつあるんじゃないかと思うんだよね。いや、ニューギニアの現地人じゃなくて、国内の秘境という意味ですが。

2018年には平田篤胤が神仙界を訪れた仙童寅吉(せんどうとらきち)から聞き取った『仙境異聞』(せんきょういぶん)がとつぜんブームになった。江戸後期の本だけど、あれなんか一種の秘境志向だと思うんだよな。いま話題の犬鳴村とかもそうでしょ。現実にはないので「ここから日本国憲法は通じません」という異界みたいなものつくっちゃう。きさらぎ駅とかもそうだよね。考えてみれば、キリストの墓とか『東日流外三郡誌』にしても”秘境感”が面白かったんだよな。和田喜八郎なんか、いかにも田舎ホラーに出てくるようなおっさんだったし。

そうするとわし個人に関していえば、秘境志向は連綿とオカルト志向の底流に流れていたともいえるし、まあ秋吉巒のあのグレイ星人だかネズミだかの呪縛なんかな。

80年代後半や90年代以降に生まれた人たちは、もう二次的な情報にしか接していないし、「大きな物語」が生きていたころを知らない。だからそれに対するオルタナティブだった「ムー」は今の部数を維持するのが精一杯なのかもしれない。そういう意味では、ウェブマガジンのようなもののほうが気軽に受け入れられるような時代になってきたのかもしれません。

ただし、もうひとつ言えるのは、「ムー」が提示したオルタナティブというのはけっして一元的なものではなく、相互に矛盾する多元的なものの集積だったということです。ある号の記事と記事、あるいは1月号の総力特集と3月号のそれが互いに矛盾するなんてことは普通にあって、もともと多様な物語性と可塑性をはらんでいたわけです。

大きな物語の崩壊にともなって相対主義や多元主義ということが叫ばれて久しいですが、実際には一億総風紀委員化というか、堅苦しい枠のようなものが強化され、むしろせせこましい濁った海の中で、強力な引力の存在や背骨がなくなっただけのように思います。

それに対して「ムー」は大きな物語の時代から、それに対するカウンターとして存在し、相互に矛盾する類の怪しい言説、風説を含めて紹介し続けることで、人々の認識の枠を広げ、あるいは揺さぶり続けてきたわけです。

そういう意味では、ウェブマガジンという新たな形態は、「ムー」がもつそのようなポテンシャルをさらに拡充するものだと思う。

このインタビューのような、本誌のスキームからはみでるようなものも含め、さまざまなオカルト情報が配置され、それらが参照しあい乱反射するなかで、外部をも揺るがしていく、本当の意味での多元主義、相対主義の前衛として、時代に風穴を開けていく、そういう試みが「ムー」をまた新しくするのではないでしょうか。

(2020年1月15日、東京・五反田の八幡書店社屋にて)

(2020年6月2日記事を再編集)

武田崇元

古川順弘

宗教・歴史系に強い「ムー」常連ライター。おもな著書に『仏像破壊の日本史』『紫式部と源氏物語の謎55』、近刊に『京都古社に隠された歴史の謎』など。

ランキング

RANKING

おすすめ記事

PICK UP

関連記事

異端の超古代文献「古史古伝」の数々/世界ミステリー入門

現存する日本最古の歴史書といわれる『古事記』。ところが、それよりも古いとされる歴史書が存在する。それが「古史古伝」と総称される史書群だ。漢字伝来以前の書といわれ、アカデミズムから「偽書」扱いされている

記事を読む

超VR! ブレインマシンKASINAで脳内にGoToTrip/石原まこちん・漫画ムーさんぽ

都市伝説ウォッチャーの漫画家・石原まこちんが散歩気分で高みを目指すルポ漫画! 世間が”GoToの是非”に揺れる今、われわれが選んだ行き先は……国内旅行のトラベルでなく、脳内旅行のトリップだ!

記事を読む

頭塔に塚に祟る石……古都のいわくつき建造物! 奈良妖怪新聞・ピラミッド厳選

通算100号を迎えた『奈良妖怪新聞』から、選りすぐりの奈良伝説を紹介する当記事も今回でフィニッシュ。第5回は特に「ムー」的な、古都の不思議な塚&石ミステリー!

記事を読む

映画『犬鳴村』公開! 監督・清水崇とオカルト探偵・吉田悠軌が語る怪奇の現場

「この先、日本国憲法は通用せず」の警告で知られる有名心霊スポット「犬鳴村」をテーマに、Jホラーの第一人者・清水崇監督がオリジナル映画を生み出した。トンネルを抜けた先にある、実在しないはずの村に迷い込ん

記事を読む

おすすめ記事