日本を動かした神秘主義結社「昭和神聖会」と出口王仁三郎/武田崇元

昭和戦前を席巻した新宗教・大本のリーダー王仁三郎は、近代的な右翼団体「昭和青年会」「昭和神聖会」のオルガナイザーでもあった。 大陸覇権を狙う軍部や急進派右翼と手を結んで驚天動地の国家改造と霊的革命をめ

記事を読む

70年代の大衆的オカルトブーム最後の花火として1979年に打ち上げられた「ムー」。ではそもそも70年代に日本でオカルトがブームとなった背景は? 近代合理主義への対抗が精神世界という言葉以前の現実問題だった当時、世界の変革と理想を「不思議」に託してぶちあげた大人たちがいた——。 ときには政治的にもなりえた熱きムーブメントを振り返る。(全4回予定)語り手は、日本オカルト界の大御所・武田崇元氏!

目次

1960年代の日本には、そもそも「オカルト」という概念がまだありませんでした。「オカルト」ではなく「オカルティズム」という言葉はありましたが、それは主に澁澤龍彦や種村季弘などによって西欧の幻想文学や幻想美術が紹介されていく、そういう過程のなかで、その背景にあるヨーロッパの神秘主義、神秘思想に言及する場合の言葉でした。当時は隠秘主義という訳語もしばしば使われました。

ただ神秘主義、神秘思想とはいっても、錬金術だとか黒魔術だとかパラケルススとか、薔薇十字団とかそういう古典的な題材が中心でした。ロシアの神秘主義者ブラヴァツキーやドイツの思想家ルドルフ・シュタイナーなど現代と踵を接する近代神秘学は対象外でした。錬金術にしてもフルカネリや生体内原子転換のケルブランなんてありませんでした。

基調にあるのは幻想文学、耽美主義であり、そういったいわば美学的な趣向のなかでのオカルティズムです。ですから生々しいリアルな話、ガチなものは関心の対象外だったということです。しかし、それでも当時はすごく新鮮でむさぼるように読んだものです。

60年代は、そういった限られた回路を通じてようやくオカルト的なるものの輪郭が見えてきた時代だったわけです。

ですから、テンプル騎士団について知ったのはユイスマンの小説『大伽藍』を通じてです。桃源社という出版社があって1966年に『世界の異端文学』というシリーズが刊行されますがその中の1冊でした。

タロットカードを知ったのも、アンドレ・ブルトンの『秘法十七番』を通じてです。ある日、本屋に行くと妙に惹かれるカバーの本があったのでその場で買いました。原題はArcane 17、つまりタロットの大アルカナの17番(星)という意味です。原書は1945年にニューヨークで刊行されていますから、その落差たるやなんと22年です。日本ではその頃になってようやくシュルレアリスムだとかアンドレ・ブルトンの本格的な紹介がはじまったわけです。

ちなみに『アンドレ・ブルトン集成』が日本で刊行されたのは1970年です。それは澁澤龍彦による幻想文学や「オカルティズム」の紹介と軌を一にするもので、そういう「超現実」「幻想」に対する志向が60年代、70年代の対抗文化の基調でした。

そういう志向は唐十郎とか寺山修司のいわゆるアングラ演劇や、土方巽や大野一雄、笠井叡(あきら)などの暗黒舞踏の勃興とリンクしていました。

笠井叡は舞踏の基層とリアルな神秘学の関係を追究し1972年に『天使論』を著します。彼はおそらく最も早い段階で神秘趣味ではなく、神秘学と真摯に向き合った肉体芸術家です。

幻想文学も最初は主に海外の紹介でしたが、やがて戦前の日本の伝奇小説の再評価へと向かいます。1969年には『夢野久作全集』が三一書房から出ます。三一書房が当時の新左翼系の出版社であったことは象徴的です。ちなみに当時は三一新書なんていうのがあって栗原登一(太田竜)の『世界革命』とか新左翼の本が新書でずらっと本屋に並んでました。

対抗文化的なさまざまな動きは当時の急進的左翼運動の昂揚と気分的にリンクしていました。これは世界的な動きでした。

今、「68年革命」がエポックメイキングな「事件」として語られています。

1968年5月にパリで学生や労働者の叛乱が起きて、日本をふくめ世界的にラディカルな反体制運動が巻き起こります。このなかで象徴的だったのは既存の共産党はそれを抑制し抑圧する側にまわったことです。

それは既存のあらゆる権威の崩壊でした。

パリの68年革命でカルチェラタン(大学街)を学生たちが占拠しますが、そのときの壁だか便所の落書きで有名になったのは「想像力が権力を奪う」という言葉です。

この落書きは、今そこで起こっている事態は、硬直したマルクス主義をふくむあらゆる近代合理主義に対する明確な”ノン”であることを告げていたのです。

ですから、70年代になると近代合理主義のもとで抑圧され、忘れ去られていたもの、周縁に追いやられていたものが次々と噴出していきます。

そういう意味では日本の60年代のインテリの幻想趣味、超現実への志向と、70年代の大衆文化におけるオカルトの浮上は、レイヤーが異なるだけで、ひとつの大きな背景の中では一連の連続的なものだったとも言えるわけです。

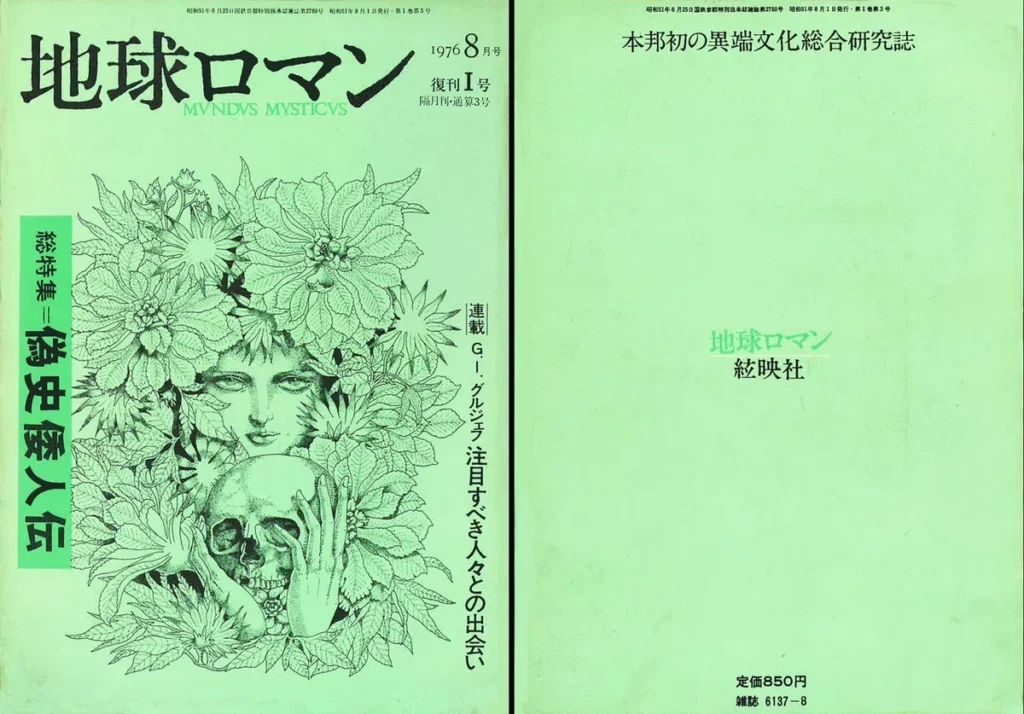

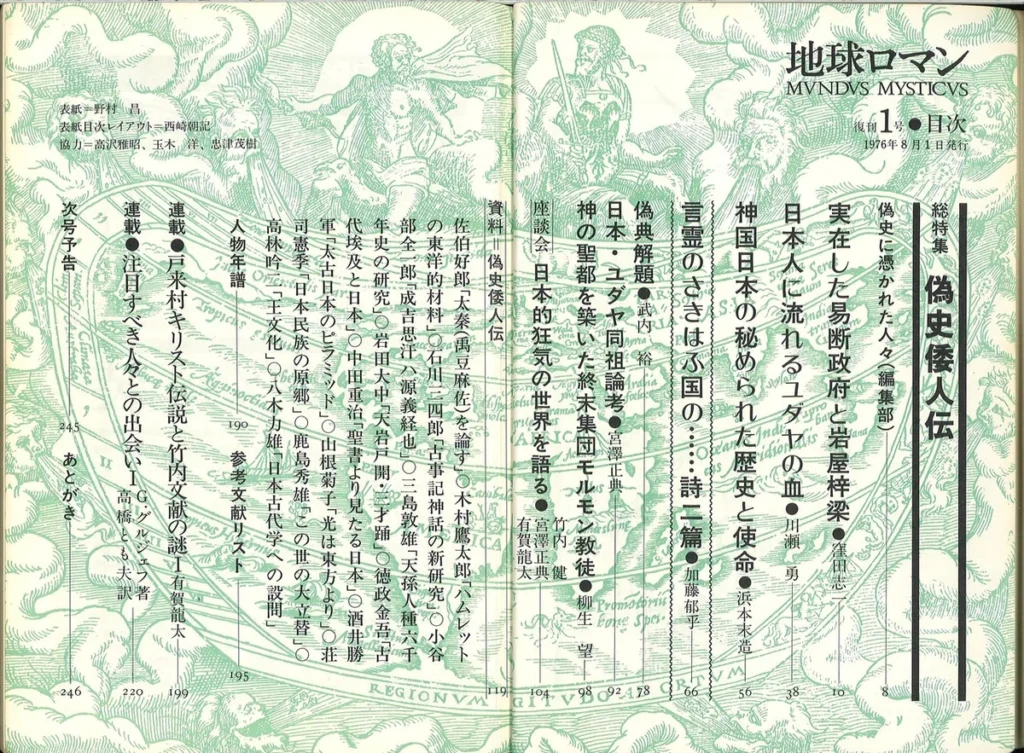

1976年創刊の『復刊地球ロマン』は1970年代の半ばにいわばそのレイヤーの統合を試みたわけです。

60年代にも、インテレクチュアルなレベルでの幻想や超現実的なものへの志向とは別に、大衆的なレイヤーにおいて「オカルト」に相当するものがなかったわけではありません。

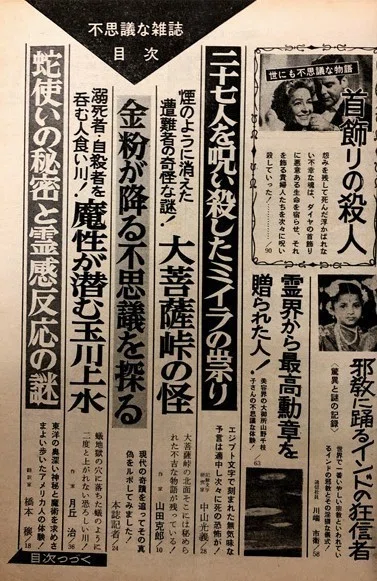

そういう意味での60年代のオカルト・メディアとして『不思議な雑誌』というのがありました。版元は日本文芸社で1963年に創刊され66年まで続きます。この雑誌は60年代の大衆文化におけるオカルトの位置を端的に表しています。

なんともベタなタイトルですね。まあ、『ムー』だって不思議な雑誌といえば不思議な雑誌なんですが、ともかく当時は「不思議」という言葉でしか表せなかったわけです。これが70年代になって「オカルト」という言葉が与えられると後に『オカルト時代』というふうになるわけです。

『不思議な雑誌』の創刊号の表紙が衝撃的でした。当時13歳やったわしは、これを本屋の店頭で見て「ウォー、これなんやねん!」と思ってすぐ買った。まあこの絵のモチーフはネズミの嫁入り行列みたいなんですが、なんだかよくわからない。

この前、飛鳥昭雄さんにこの話をしたら「武田さん、これ、ネズミというより、(宇宙人の)グレイに近いやろ」と言うんですわ。

まあ確かに「ウォー、これなんやねん」というのが最初で、あと知恵でこれはたぶんネズミなんやなと思うようになっただけで、グレイかなんかわからんけど原型的レベルで共振するもんがあったんだと思います。

この絵を描いたのは秋吉巒(あきよしらん)。澁澤龍彦が「通俗的シュルレアリスム画家」と評した特異な画家で、『風俗草紙』とか『裏窓』『奇譚クラブ』などSM雑誌の表紙や挿絵を描いていた人なんです。

要は60年代の大衆オカルトはエロ、それも王道のエロではなく、SMや緊縛などエロの辺境領域と重なってたということです。代表的なSM雑誌が『奇譚クラブ』でしたから。どちらも「奇譚」なんですね。

これは澁澤龍彦とかの対抗文化的な文脈においてもそうでした。そもそも澁澤自身がマルキ・ド・サドの『悪徳の栄え』の翻訳者でサド裁判で有名になった人ですから。

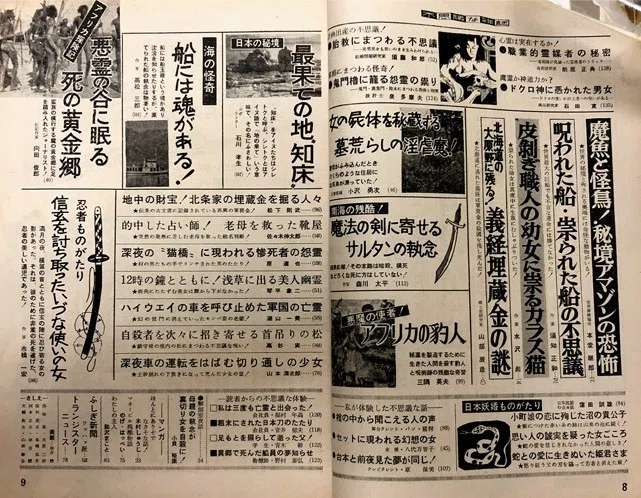

話は戻って、この『不思議な雑誌』の内容なんですが、オカルト、心霊に加え秘境ものがやたらに多いんですね。

たとえば第3号ですが、「三十七人を呪い殺したミイラの祟り」。これはツタンカーメンの呪いの話ですね。それから「大菩薩峠の怪奇」「金粉の降る不思議」とまあこれはネタとしては古いですが、いちおうはオカルトです。「魔性が潜む玉川上水」となるとちょっと矮小ですが、まあ怪談ネタとしては今でも使えるかもしれません。ところが次にいくと「魔魚と怪鳥秘境アマゾンの恐怖」「アフリカの豹人」とくるわけですね。それで巻頭のグラビアが「燃える人間」なんですが、ベトナムのゴジンジェム政権の圧政に焼身自殺で抗議する僧侶なんですね(笑)。いや笑っちゃいけないんだけれど。

これ当時は秘境ブームだったんですね。今でも覚えていますが『世界残酷物語』(1962年)というイタリア映画が日本でもヒットしました。タイトルのわりにはあまりおもろくないなあと思いましたが、まだ世界には秘境があったわけです。それに目をつけた双葉社から『世界の秘境』という雑誌が刊行されて、これは大ヒットしたようです。これについては、なんかそういうのがあったなあという感じで、あまりよく覚えてない。表紙が現地人のグラビアだったんで興味を持たなかったんでしょう。ただ、当時はエロ雑誌でも表紙におっぱい丸出しはノーでしたが、現地の人たちの裸はなんでオッケーなんや、おかしいだろと思った記憶はある(笑)。

まあ、60年代には、大衆文化のレベルではまだオカルトいう言葉はなくて、秘境、SM、エロとないまぜになってイメージされていたということです。

それでいちおう特集があって、「異色世界の怪談集成」「秘境の怪異・残虐特集」「現代に生きる魔法と幻術」「砂漠の呪いと山の妖異集」「呪いと祟りの実録大系」とか表紙にあるわけですが、実際には意味がない。せいぜい2、3本の記事に特集名を冠してあるだけで、毎号ごった煮でいろんな記事が並んでいるわけです。

ただこの特集名を見てもわかるように記事の量からいうと圧倒的に幽霊、心霊現象が多いのは事実。ただそれにも時代が反映されていて、外国は遠かったので秘境ものが受けたわけですが、戦争は遠くなかった。ですから「上官に復讐した〈濡れ少尉の亡霊〉」「サソリ兵長に祟った新兵の幽霊」など旧日本軍のリンチ体質に対する怨念が渦巻いていました。ある意味では反戦雑誌と言ってもいい内容です。

もちろん、いまのオカルトにつながるネタもそれなりにある。

12号の「宇宙人が地球を征服しはじめた」、これはテレビの受像機にエイリアンが何か送信してるというんですね。同じ号の「宇宙人は地球に来ている」では、レバノンにある巨石遺構のバールベックのテラスは地球を定期的に訪問していた宇宙人の飛行艇の発着場所だというソ連の研究家の説や、ツングースカ大爆発は宇宙船の墜落だとか、トゥルーマン・ベサラムというコンタクティーの話などが紹介されています。今の感覚ならそれもっと突っ込めよとなるんでしょうが、そこまでの情報もなかったんだろうね。

13号の「古代大陸を呑んだ魔の太平洋」。これは伊豆諸島南部の海にある海底火山の明神礁だとか太平洋戦争中にピチレヴ島の米軍基地にいたある中尉が発見した無人島がいつのまにか消えた話だとかが紹介され、古代大陸そのものよりも、それを呑み込んだ太平洋が怖いという話なんだな。どこかピントがずれてますね。

15号の「キリストは日本で死んだ」では『竹内文献』だとかキリスト祭りのナニャドヤラについて触れられている。これせめて6ページはやれよと思うんだけど4ページ。

同じ号の「原爆第一号は硫黄島に投下された」はなかなか面白くて、硫黄島で苦戦した米軍が実は小型原爆を落としたという話。アメリカの「一流新聞記者フランク・J・ラッセル」の発表にもとづくと書いてある(笑)。いや、これもっと突っ込んで陰謀論にもっていけよと。「薔薇十字会のインテリ女性」という記事もありますが「薔薇十字会はレズビアンの秘密結社、愉悦にむせぶ女だけのサロン」というのにはずっこけます。

注目されるのは、秘境志向は日本国内も対象になっていたことです。「日本の秘境」と銘打った「マタギ」「十津川」などの探訪記事はまあ普通なんですが、「現代に生きる邪教・魔神の恐怖」(11号)になるとけっこう凄い話で、「飛騨の山中に息づく黒いミサ」という小見出しが踊り、平家の落人の集落で黒ミサやってるというんですね。「伊豆の島に残る怪奇と因習」(9号)とか。こういうのは70年代、80年代にはリアリティを喪失していきますが、最近の都市伝説ブームの中で甦ってきたとも言えるわけで、オカルトの原点の一つとして要注目だと思います。

『不思議な雑誌』にはUFO記事も多少はありましたが、そんなに多くはない。しかしジャンル的にいえば、UFO――当時はまだUFOではなく「空飛ぶ円盤」と呼ばれた時代ですが――、これは早くから日本でもちゃんとありました。

ジョージ・アダムスキー(1891~1965年)の本は50年代から高文社という出版社で翻訳され、小学生のころには普通に本屋の店頭にあって読んでました。1960年には驚いたことにグレイ・バーカー『空飛ぶ円盤ミステリー 三人の黒衣の男』という本まで翻訳されている。これつまりはブラックメンの話なんですね。この本は子ども心に「これはどういうことや」と考えこみましたが、あまり怖いとは思わなかった。そもそもブラックメンが愛用する黒塗りの大型ビュイックなんて見たことなかったのであまりピンとこなかったわけです。

UFOは、アダムスキー系はスピに繋がる要素もありましたが、一方でサイエンス志向でSFと深く重なっていました。そこは『不思議な雑誌』の猟奇趣味とはちょっとちがったわけです。メディア的にはむしろ中学生を対象にした小学館の『ボーイズライフ』(1963~69年)という月刊誌があって、これにはけっこう空飛ぶ円盤関係の記事が掲載されていました。

SFとUFOや超常現象研究はまだ未分化でしたが、斎藤守弘さんはかなり早い段階でSFの領域からオカルトに接近した方です。1963年に早川書房からフランク・エドワーズ『しかもそれは起った――超自然の謎』を翻訳し、1964年には『サイエンス・ノンフィクション―世界の奇現象』という本を書いている。「サイエンス・ノンフィクション」というタイトルはサイエンス・フィクションを意識していたわけです。いっけんSF的な内容だけど、これは事実なんだということを強調したわけです。斎藤守弘さんはけっこう先駆的な人で、今でも話題になる「うつろ船」の話なんかも早くに紹介されていた記憶があります。

その頃、『SFマガジン』の副編集長やっておられたのが創刊以来ずっと『ムー』に執筆されてる南山宏さんなんですね。南山さんはその後、『SFマガジン』の2代目の編集長となって、SFブームの基礎を作りますが、1974年に退社して、UFO、超常現象の専門家になられたわけです。

ざっくり言うと、以上が60年代の「オカルト」をめぐる風景でしたが、60年代も後半になると画期的な事態が生じます。大陸書房というオカルト専門の出版社の誕生です。面白いのは、それが1968年のことなんですね。

この年はさきほども言いましたが、「68年革命」ともいわれるように、文化史・社会史的に非常に大事な年なんです。パリの五月革命をはじめ、世界的に革命的動乱があり、日本でも大学にバリケードが築かれ、街頭で機動隊との衝突がはじまった年です。

大陸書房の大陸というのは、もちろんムー大陸のこと。歴史的にはチャーチワードのムー大陸説は戦前から断片的に紹介されています。チャーチワードが『失われたムー大陸』(The Lost Continent of Mu Motherland of Man)を発表した1926年のことですが、その4年前の1922年(大正11年)に出口王仁三郎は『霊界物語』で太平洋上に黄泉島(よもつじま)という大陸がありそれが沈没したと語っている。それで1932年(昭和7年)に大阪毎日新聞でチャーチワードのムー大陸が紹介されると、これが黄泉島のことや、と当時の大本の機関誌に書いている。

まあ太平洋上にレムリアという古代大陸があったというのはブラヴァツキーが言っていて、明治時代にはブラヴァツキーと一緒に神智学協会を創設したオルコット(1832~1907年)も来日して神智学は入ってきていたので、そんなに不思議ということでもないかもしれませんが、神道家の川面凡児(かわつらぼんじ)(1862~1929年)も1917年(大正4年)の『大祓祝詞(おおはらえのりと)真義』で太平洋上に「建日方別(たてひかたわけ)」、大西洋上には「天之忍許呂別(あめのおしころわけ)」という古代大陸があったと書いています。

チャーチワード『失われたムー大陸』そのものも、戦時下の1942年(昭和17年)には『南洋諸島の古代文化』というタイトルで仲木貞一によって翻訳されています。これは版を重ねたようですが、そんなことは我々だって後で知ったことです。

一般的にはムー大陸説なんてすっかり忘れ去られていたわけですが、60年代になると、黒沼健という作家によってある程度は知られるようになります。黒沼健は『空の大怪獣ラドン』(1956年)、『大怪獣バラン』(1958年)の原作者であると同時にオカルト・ライターの走りみたいな人でした。60年代のオカルトといった場合にこの人は欠かせない。

黒沼健の「異色読み物シリーズ」は新潮社というメジャーな版元から出て、そこらの本屋で普通にありました。たぶん最初に手にとったのは1963年に出た『古代大陸物語』だと思います。これはほとんどチャーチワードのムー大陸説のパクリだったんだけど、当時としては非常に新鮮でした。

その頃は翻訳権については10年留保(編注:原著作物が発行されてから10年以内に日本で翻訳物が発行されなかった場合、その著作物の翻訳権は日本では自由使用となる制度)というのもあったし、海外のものをパクってもノープロブレムという時代でした。

黒沼はムー大陸だけやなしに、いろんなオカルトネタを書いていました。ヒトラー生存説なんかも彼の本ではじめて知りました。黒沼は1976年頃までいろいろ書いてたようですが、大陸書房の時代になると視界からは消えていったという感じです。ほんまもんのチャーチワードのムー大陸だとかがどんどん翻訳されていったわけですから。

ただ大陸書房の本は、いかにもB級ですよという雑な装丁で紙質も悪い。翻訳に関していうと、原著のタイトルもないのもあったり、訳者解説もない。チャーチワードの『失われたムー大陸』に戸来村(へらいむら)のキリストの墓の話があったり、翻訳自体もなんだか怪しいものもまぎれこんでいた。

大陸書房の創業者は双葉社で「世界の秘境」シリーズを手がけた方なんですね。ですからそういう社風なんですね。細かいことにはこだわらない。ちゃっちゃっちゃと凄い勢いであらっぽく量産していく。最初の68年で古代大陸ものだけでも、チャーチワード『失われたムー大陸』、ルイス・スペンス『幻のレムリア大陸 南海に消えた謎の古代王国』、69年になると『アトランチス大陸』(ザイドレル)、『北海のアトランチス』(ユールゲン・シュパヌート)、『沈黙の古代文明』(A.コンドラトフ)と次から次へ出ています。

もちろんラインナップは古代大陸だけではなしに、UFOもあれば宇宙考古学もあり、心霊、超心理学もあればUMAもあり、というふうにオカルト的なるもの全般に及び、70年代になるとそれがどんどん加速されるわけです。

ちなみに、南山宏さんも『超自然の世界』(1970年)、『超現実の世界』(1971年)、斎藤守弘さんも『奇現象の科学』(1971年)、並木伸一郎さんも『UFO入門』(1974年)、『UFO発見法』(1975年)、わしも1975年に『日本のピラミッド』という具合にみんな書いていました。のちに「魔女の家」を立ち上げる木星王さんもみんな大陸書房で書いていたのです。

(2020年3月12日記事を再編集)

武田崇元

古川順弘

宗教・歴史系に強い「ムー」常連ライター。おもな著書に『仏像破壊の日本史』『紫式部と源氏物語の謎55』、近刊に『京都古社に隠された歴史の謎』など。

関連記事

日本を動かした神秘主義結社「昭和神聖会」と出口王仁三郎/武田崇元

昭和戦前を席巻した新宗教・大本のリーダー王仁三郎は、近代的な右翼団体「昭和青年会」「昭和神聖会」のオルガナイザーでもあった。 大陸覇権を狙う軍部や急進派右翼と手を結んで驚天動地の国家改造と霊的革命をめ

記事を読む

筆を投げたら”霊字“が出現!? 知られざる明治の行者・高橋宥明上人/武田崇元

弘法大師から霊力を授かり、数多くの奇跡をなした明治の行者・宥明上人。常に民衆とともにあり、各地を遍歴して病人を癒しつづけたという謎多き「超能力者」の生涯を辿る!

記事を読む

「お化け」は世につれ…怪談の時代性と賞味期限についての回想/昭和こどもオカルト回顧録

怪談といえば落ち武者や生首……というのはもう古い? 怪談の昭和スタイルを回顧する。

記事を読む

時代とともに変わる「宇宙人の姿」/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

エイリアンといえば、グレイ、それともタコのような火星人? 70年代キッズを翻弄したさまざまな「うちゅうじん」の姿を、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する!

記事を読む

おすすめ記事