異星人を弓矢で撃退した「シスコ・グローブ事件」とは!? プロジェクト・ブルーブックも調査した衝撃事例

世界各地で報告されているエイリアン・アブダクション事件だが、その中には狙われた被害者が身柄を確保されまいと必死に抵抗し、攻撃を加えて誘拐を阻止したケースもある。襲ってくるエイリアンたちに立ち向かい弓矢

記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回は、”キョウイク”テキストとなった「狼少女」についての後編。

前回は狼に育てられた少女たち「アマラとカマラ」の物語の概要を紹介したが、読者の皆さんはあれを読んでどう感じただろうか?

鵜呑みにした人も多いかも知れないし、また「こんなことがあるわけないだろ」と思った人もいるのかも知れない。当時の僕はといえば、恥ずかしながら完全に鵜呑みにしてしまったクチである。

これはあんまり言いたくないが、小学生時代にこの話を知って以来、なんとつい5年前まで(!)まったく真偽を疑ったことがなかった。大人になってからはこの話をほとんど思い出すこともせず、真偽について考えたことすらなかったというのもあるのだが、実に30年以上も「アマラとカマラ」の物語を事実だと思っていたのだ。

2015年の11月、東京新聞の「B面科学史」という連載に、この「アマラとカマラ」の話が掲載された。記事は「誰もが知っている超有名なデマ話」という前提で書かれており、「この科学史における大スキャンダルは、すでに皆さんご存知だとは思うが……」といったタッチだったのだが、いたいけな僕は「えぇ? あれって全部ウソだったの?」と本気で驚いていしまったのだ。30年越しの「バカまるだし」である。

「アマラとカマラ」の物語が世界中に知られるようになった当初から、多くの識者はこれに異を唱えており、詐欺であることを告発する本や論文も書かれていたそうだ。

この話がデマであることの生物学的な確証は、主に次の3点に集約されるらしい。

・狼と人間の間では授乳が成立しない

・狼の群れと人間の共同生活は不可能

・一部の証言にある「暗闇で目が光る」「牙がある」などは生物学的にあり得ない

また、育ての親であるシング牧師の記述にも明らかな矛盾が多数あった。

・シングの日記に掲載された「アマラとカマラ」の写真には、明らかに別人と思われる子ども、年齢的にも記録と合致しない子どもが写されている

・「アマラとカマラ」が「狼のようにふるまっていた」という様子を見ている目撃者は存在しない

・彼女たちを発見した「ゴダムリ村」など存在しない

目撃者と村の有無については調査担当者によっていくつか異論もあるのだが、「アマラとカマラ」を撮影したとされる写真については、彼女たちの死後、別の子どもたちをモデルに撮られたことなどの証言が得られている。また、シング牧師は「アマラとカマラ」に見物人たちの前で動物的なふるまいをするように命じ、従わないときは虐待していたらしいことを示す情報も出てきた。

これらのことから、シング牧師は自分が経営する孤児院の運営資金を得るため、周囲の人間と口裏を合わせたりしながら(野生児に関する本を共同執筆したロバート・ジングなど)、「アマラとカマラ」を使って世界中を相手に一世一代の「感動奇譚詐欺」をやってのけた、というのが現在の定説になっている。現実の「アマラとカマラ」は「野生児」などではなく、レット症候群という進行性の神経疾患を患った子どもたちだったことも判明している。親に遺棄されたのか、事情はわからないが、身寄りなく放浪していたところをシング牧師に保護(?)され、結局のところは一種の見世物として利用されたのだろう。「野生児」の物語は、むしろ『エレファントマン』的な悲劇だったわけだ。

皮肉なのは、「アマラとカマラ」の物語のある種の本質、共同体の外側で生きていた子どもが選択の余地なく人間社会へ連行され、そこで強制的に再教育を施されながらも早逝してしまう悲劇の印象は、デマだったことがわかった後もほとんど変わらないことだ。

「野生児」なのか「障害児」なのかの差異はあまりに大きいが、しかし言葉の通じない小さくて弱いものを、善意にせよ悪意にせよ、「保護者」の都合と思惑に強制的に従わせた末の不幸であることに変わりはない。デマの物語にも、実際に起こったことにも、根底には同じ種類の悲劇があったと僕は思う。

世界中でブレイクした「アマラとカマラ」の物語は、文化的にも大きな影響を与えた。

そもそも「野生児」の物語はそれ以前から伝説、神話、各種フィクションで語られており、シング牧師がこの種のデマを思いついたのも、そうした下地があったためなのだろう。

たとえばローマ建国神話に登場する双子の兄弟「ロームルスとレムス」は「狼に育てられた」ということになっているし、かのカスパー・ハウザーなども広義の意味での「野生児」として語られてきた。

主人公が「狼に育てられた子ども」という設定のフィクションの決定版は、もちろんキップリングの小説『ジャングル・ブック』だし、あの『ターザン』もジャングルの類人猿に育てられた「野生児」である。「アマラとカマラ」のはるかに以前から、そして以後も、「野生児」の物語はフィクションのひとつのジャンルのようなものとして無数につくられてきたわけだ。

ここでは日本の子ども文化において、「アマラとカマラ」の物語が定番化した60年代以降、このブームの影響によって作られたと思われる「野生児」ネタのフィクションをいくつか回顧してみたい。

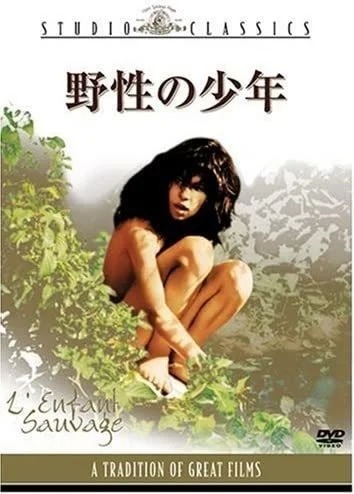

僕ら世代がまっさきに思い浮かべるのは、おそらく『ブラックジャック』のエピソード「山猫少年」だと思う。狼ではなく山猫に育てられた子どもの話だが、これを読んだ当時の子どもたちは誰もが「あ、『アマラとカマラ』だ!」と思ったはずだ。もともとはフランソワ・トリュフォーが、18世紀末に発見された実在の野生児の記録「アヴェロンの野生児」(ジャン・イタール著)を原作として撮った映画がモチーフになっており、手塚治虫は作中に「トリュフォー」という名の人物を登場させている。

もっと荒唐無稽なものとしては、こちらもやはり僕ら世代が夢中になった『仮面ライダーアマゾン』。これも典型的な「野生児モノ」だ。アマゾンのジャングルで育ち、言葉を話せず、動物的なふるまいしかできない主人公をヒーローに設定して、彼が徐々に現代日本の社会に順応していく様を描く、というのは特撮ヒーロー作品としては非常に異色だった。まぁ、脚本制作上いろいろとめんどくさかったのか、ある時期の放送から突然、主人公がペラペラと日本語をしゃべりだしたときには僕らはズッコケたが。「がんばって勉強しました」のひとことで、このあまりにも唐突な軌道修正をサラッと流してしまったのもスゴかった。

これより一昔前の「野生児モノ」では、決定版と言えるのがアニメ『狼少年ケン』だ。タイトル通り、狼に育てられた少年が活躍するストーリーである。ブロントサウルスに育てたれた『怪獣王子』という作品もあるが、これも「野生児モノ」の変化球といったところだろう。そういえば『タイガーマスク』にもゴリラに育てられた野生のレスラーが登場するし、同じ梶原一騎作品の『あしたのジョー』にも、「野生児ハリマオ」なるボクサーが出てきた。

これらは別にすべてが直接「アマラとカマラ」をモチーフにしていたわけではないが、「アマラとカマラ」によって60~70年代の子どもたちの間に「野生児憧れ」というか、「野生児」に対する憧憬と神秘と恐怖のようなものが定着していたからこそ成立したものだと思う。

子ども時代の僕がもっとも夢中になった「野生児もの」はといえば、1975年の『狼少女ラン』からはじまる『紅い牙』シリーズだった。柴田昌弘が描いた少女マンガで、『別冊マーガレット』や『花とゆめ』などに長期にわたって連載された。狼に育てられた超能力少女「ラン」が活躍するSFアクションなのだが、とにかくエグいほどにハードな残虐展開の連続。この時期の少女マンガ誌の自由な編集方針は今見ても本当にブッ飛んでると思う。

「狼少女」の話を発端に、失われた超古代文明、古代超人類、超能力戦争、人体改造、秘密結社、多国籍企業の陰謀論、人類洗脳計画などのオカルティックな定番ネタのあれこれをブチ込み、後半はかなりスピリチュアルなところまで行きかけるのだが、『幻魔大戦』の方向には進まず、あくまでほどよくユルい「昭和の少女マンガ」の領域にギリギリ踏みとどまる感じが、いかにも70年代後半~80年代前半の危ういノリ。この中途半端さによって後に語り継がれる傑作にはなり得なったが、あの時代の空気に触れられる愛すべき作品だと思う。

というわけで、「アマラとカマラ」のお話はこれにておしまいである。なぜ彼女たちを主人公としたホラ話が、これほど世界中に流布し、僕をはじめとして、人々がいともたやすくコロッとだまされてしまったのか……。

やはり「野生児」という主題には、人の心をひきつけるなにかがあるのだと思う。シング牧師の行為はもちろん断罪されるべきだし、フェイクニュースを大真面目に取りあげて、さまざまな主張を試みた教育学者や児童心理学者たちはワキの甘いマヌケとしか言いようがない(僕も人のことは言えないのだけど)。

しかし、シング牧師がでっちあげてしまった物語のなかの「アマラとカマラ」が、多くの人に愛されたことだけは事実だと思う。愛される嘘には、事実とはまた別の、幾分かの奇妙な真実が含まれているものだ。

(2020年5月7日記事を再編集)

初見健一

昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。

関連記事

異星人を弓矢で撃退した「シスコ・グローブ事件」とは!? プロジェクト・ブルーブックも調査した衝撃事例

世界各地で報告されているエイリアン・アブダクション事件だが、その中には狙われた被害者が身柄を確保されまいと必死に抵抗し、攻撃を加えて誘拐を阻止したケースもある。襲ってくるエイリアンたちに立ち向かい弓矢

記事を読む

霊能力もUFO探知も通販で買えた! 素晴らしき昭和オカルトグッズの世界/昭和こどもオカルト回顧録

あのあやしく魅力的な「装置」たちは何だったのか……。“懐かしがり屋”ライターの初見健一が、あらゆる雑誌に掲載されていた通販広告を回想する。

記事を読む

ホラー映画『香港怪奇物語 歪んだ三つの空間』監督が描く“現実に起こり得る恐怖”とは!? 日本での恐怖体験も激白!

今注目のホラー・オムニバス香港映画『香港怪奇物語 歪んだ三つの空間』をどう読み解くか、フルーツ・チャン監督に直撃インタビュー!

記事を読む

おすすめ記事