中米の吸血UMAチュパカブラの正体と「4つの異なるタイプ」考察/仲田しんじ

分類と定義が不可能な謎の生物、UMA(未確認生物)。その中でも家禽を襲いその生き血を吸い尽くす最凶の存在「チュパカブラ」の目撃報告を4つのタイプに分けて考察する。

記事を読む

UMA「チュパカブラ」を題材にした1本の映画が、オカルト愛好家たちの間で衝撃をもって受け止められている。その深い理由とは?

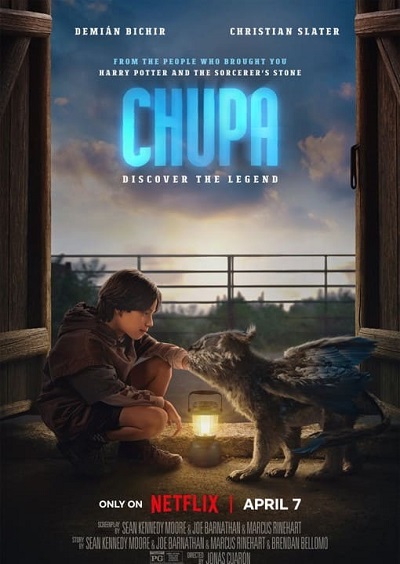

今月7日に配信が始まったNetflixのオリジナル映画『アレックスとチュパ(原題:CHUPA)』が世界のオカルト好きたちの間で波紋を呼んでいる。勘の良い読者ならすでにお気づきだろう、本作では南米起源の凶悪UMA(未確認動物)「チュパカブラ」にまつわるストーリーが展開される。となれば、血飛沫が舞うスプラッターやホラー作品かと思いきや、なんとジャンルは「心温まるファミリー映画」。しかも、チュパカブラの姿は愛らしく、少年との愛と絆が描かれるというではないか。

本作のあらすじを簡単に説明すると、米・カンザスシティに暮らす13歳のアレックスが、元ルチャ(プロレス)チャンピオンの祖父を訪ねるために向かったメキシコの牧場でチュパカブラと出会い、友情を育むとともに、一生忘れることのできない大冒険へと乗り出していく――という定番もの。

念のため本来のチュパカブラについても説明しておくと、このUMAは1995年2月にカリブ海の島国プエルトリコで最初に目撃され、以後は南北アメリカの各地で出没が相次ぐように。主に牧場で飼われている家畜の血を吸い、残虐に殺害することから「ヤギの血を吸う者」を意味する「チュパカブラ」の名がついた。チュパカブラによる襲撃は今も定期的に報告されており、その正体について様々な説も唱えられているが、特定には至っていない。

今回、そんなチュパカブラをメインに据えた新たな映画が誕生し、映画評論家たちからも“そこそこの”評価を得ているわけだが、世界のオカルト愛好家がとりわけ問題視しているのは、前述の通りチュパカブラの極めて愛らしい描かれ方なのだ。

というのも、チュパカブラは数あるUMAの中でも一、二を争うほどの凶悪な存在とされ、人間を襲った記録もある。しかも、その姿は基本的に毛がなく(2本足で歩く)爬虫類に近いと考えられており、本作の犬・猫・熊をかけ合わせたようなモフモフ姿(しかも背中には鳥のような翼まで生えている)とは大きく異なる。つまり、ビジュアルから性格までほとんど定説から逸脱しており、視聴者に誤解を与えかねないというのだ。

海外の超常現象サイト「MYSTERIOUS UNIVERSE」は、かつて映画『E.T.』(1982)や『ハリーとヘンダスン一家』(1987)によって、それまで恐れるべき存在だった異星人やビッグフットを友好的存在だと考える人が著しく増えたことを指摘する。歴史的にもエンタテインメントの絶大な影響力によって誤解が広まった事例は枚挙に暇がなく、今回『アレックスとチュパ』を鑑賞したことで「チュパカブラは愛らしいUMAである」と思い込んでしまった場合、結果的に子どもたちを危険に晒しかねないということだろう。

また、チュパカブラの正体についてはUFOに乗って地球に運ばれてきた異星生物だとするエイリアン・アニマル説から、米軍の極秘実験によって生み出された凶悪生物(が研究所から逃げ出した)とする説まで、陰謀的文脈で語られることも多い。あまりにも謎が多いからこそ、蓄積された情報から大きく乖離した姿が一人歩きすることの危険性を軽視すべきではないという意見にも一理あるはずだ。

とはいえ、『アレックスとチュパ』でチュパカブラに興味を持ったら、次に『ムー』で詳しい情報に触れればよいだけの話。ゴールデンウィークに家族で楽しめる1本であることは間違いない上、UMA映画の新たな地平を切り開いた作品として、一度は見ておく価値があるだろう。

webムー編集部

関連記事

中米の吸血UMAチュパカブラの正体と「4つの異なるタイプ」考察/仲田しんじ

分類と定義が不可能な謎の生物、UMA(未確認生物)。その中でも家禽を襲いその生き血を吸い尽くす最凶の存在「チュパカブラ」の目撃報告を4つのタイプに分けて考察する。

記事を読む

エイリアン・アニマルか? 遺伝子操作で生まれた新生物か?謎の吸血UMA「チュパカブラ」/世界ミステリー入門

1995年ごろから、プエルトリコをはじめとするアメリカ大陸の各地で怪生物が目撃されている。 家畜を襲い、体中の血を抜いて殺害することから、「ヤギの血を吸うもの=チュパカブラ」と呼ばれる。 UFOやアメ

記事を読む

キャトルミューティレーションか吸血UMAチュパカブラの襲撃か!? インドで相次ぐ“黒い影”騒動

インドの村で家畜のヒツジが大量に殺害される事件が発生。不可解すぎる状況に飛び交う憶測、いったい真犯人は何者なのか――!?

記事を読む

4コマ漫画「オカルとおさん」 とおさん引っ越し計画編/石原まこちん

月刊ムーで人気連載中の石原まこちん作「オカルとおさん」をwebムーでも公開!

記事を読む

おすすめ記事