稲川淳二も驚嘆!「教養としての名作怪談 日本書紀から小泉八雲まで」発売

気鋭の怪談研究家が名作怪談を解体する。

記事を読む

昨今注目が集まる小泉八雲。その代表作のひとつといえば「耳なし芳一」だが、この怪談が成立する以前には、シチュエーションや登場人物の異なる多くの別バージョンが存在する。これらの変遷を追った先には、芳一がなぜ耳を失ったのか、その理由が隠されていた。

目次

小泉八雲『耳なし芳一』について、だれもが粗筋くらいは知っているだろう。ただこの怪談へ至るまでに、多くの別バージョンが存在していたことはご存じだろうか。

たとえば『曽呂利物語』「耳切れうん市が事」は、越後生まれの座頭・うん市の話となる。

長らく病気療養をしていたうん市は、善光寺内の尼寺を半年ぶりに訪れた。寺の老尼・恵順が彼を出迎え、「久しぶりだから私の部屋に泊まりなさい」と提案。ふたりきりの同室はさすがに……と躊躇したうん市だが、強引に彼女の寮へと連れ込まれる。

すると恵順は戸を施錠し、「ここから出てはいけませんよ」と、うん市を閉じ込めてしまったのだ。この奇妙な監禁は3日にも及んだ。恵順は時おり勤行に出ていくが、盲目のうん市には脱出することも適わない。食料も尽き、さすがにパニックとなった彼は、恵順のいない隙に戸を激しく叩いて助けを呼んだ。

駆けつけた寺のものたちは、救出したうん市を見て驚きの声をあげる。わずかな絶食では説明がつかないほど、痩せこけた骨ばかりの姿となっていたからだ。うん市が事情を説明したところ、さらに驚愕の事実を知らされる。

「恵順……? 彼女は30日前に亡くなっていますよ」

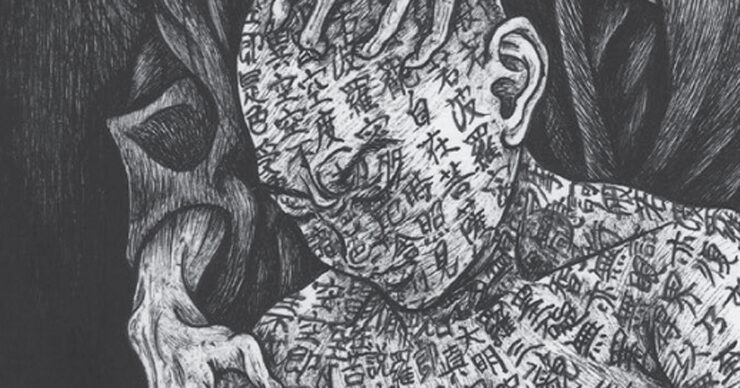

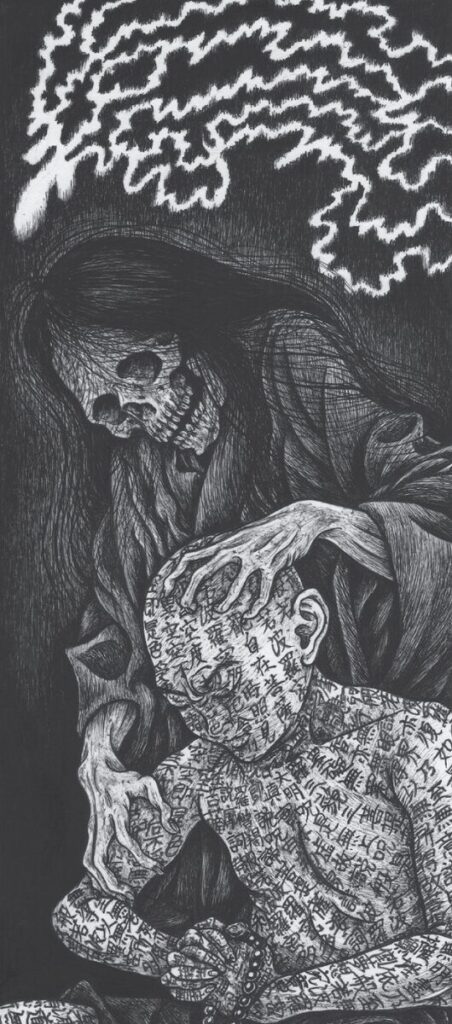

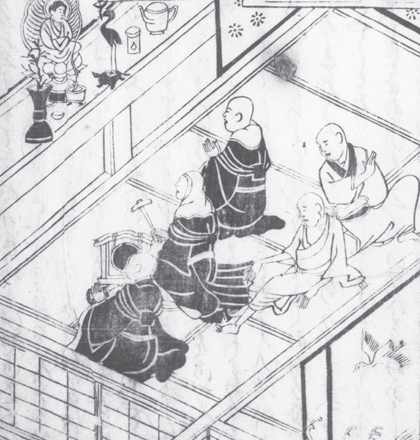

この怪異に寺中が騒然となった。さっそく僧たちが集まり、うん市を守るため百万遍の読経をあげる。と、どこからか恵順が現れ、うん市の膝枕に寝入ってしまうではないか。この隙に逃げるよう促され、うん市はまた別の寺へと駆け込む。しかし死霊はすぐ追いかけてくるだろう。僧たちはうん市の全身に尊勝陀羅尼の経文を書き、目をくらまそうと画策する。

そこに「うん市を出せ!」と、恐ろしい形相の恵順が出現。しかし彼の姿がよく見えないのか、「ああ、愛しい座頭は石になってしまった」と嘆きながら体中を撫でまわす。作戦が功を奏したかと安心したのも束の間。

「おやここに、うん市の切れ残りが」

経文を書き忘れた耳を見つけた恵順は、その耳をひきちぎり去っていったのである。

『宿直草』「小宰相の局幽霊の事」も、有名な芳一ばなしとは趣が異なる。筆者の荻田安静が出入りの琵琶法師から聞いた話で、その法師はまた琵琶の師匠から教えられたのだという。つまり今でいう都市伝説、あるいは琵琶法師の業界に広まっていた職業怪談のようなものだ。

「平家の第九は『秘事』なので、心して語るように」

『平家物語』を伝授する際、師匠はそう釘を刺してきたのだという。師匠によれば、第九巻にて描かれる一ノ谷の戦いが関係しているのだとか。

「私の知り合いに、団都という琵琶法師がいるのだけれど」

彼が平家滅亡の地である下関の赤間を訪ねたときのこと。同地の阿弥陀寺に身を寄せていたところ、夜明け前、彼の客寮を訪ねてくる気配がする。

「だれか」と問えば、盲目の闇の中から女性の声が響く。

「私はさる高貴な方の使いです。主君への夜伽をお願いできませんか」

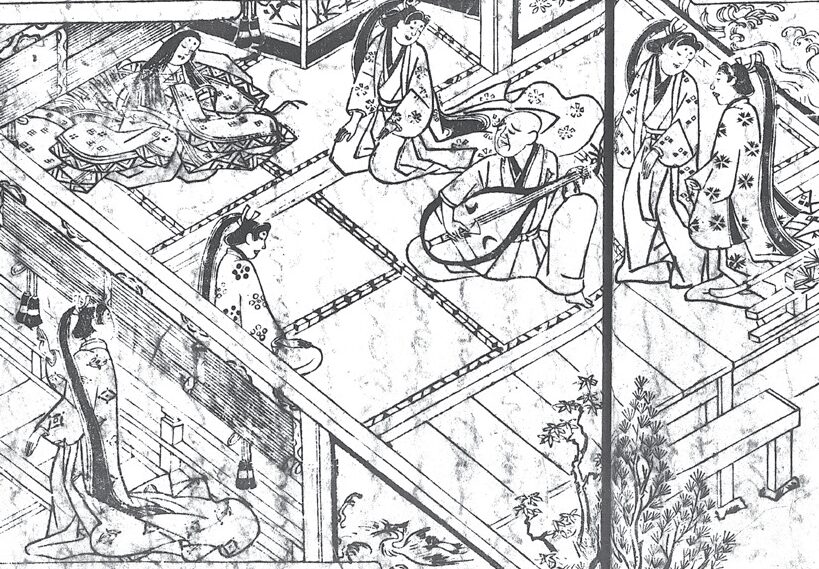

団都が了承すると、手を引かれてどこかへ連れられる。大きな門の開く音が聞こえ、長い石段を上る。風に吹かれた御簾や几帳が腕をかすめつつ、広間らしき空間に到着。そこに居並ぶ人々が高貴な身分だろうことは、かぐわしい香りや優美な佇まいから察せられた。

「平家(『平家物語』)を一句」と女主人が艶やかな声が告げる。

「哀れで素晴らしい、小宰相のくだりを語ってください」

団都は琵琶をかき鳴らし、第九巻のうち、小宰相の局と平通盛の夫婦の悲劇を音勢豊かに語りあげた。一同静かに聞き入っていたが、語り終えたとたんに称賛の嵐。

「素晴らしい。義経に討たれた通盛を追って、小宰相も入水してしまうのは、ふたりの縁だったのでしょう。それを思うと涙が止まりません」

女主人の言葉に、皆が涙を拭く気配が漂う。

「いま一度、同じくだりを語ってはもらえませんか」

また小宰相を? 不審に思った団都だが、断りきれずに琵琶を抱えなおす。通盛との最後の逢瀬、妊娠を打ち明ける小宰相。一ノ谷での通盛討ち死にの報せを受け、小宰相が腹の子とともに船から身を投げる、その場面にきたところで。

「なぜ、そんなところで平家を語っているのだ」

聞き覚えのある声に呼び止められた。阿弥陀寺の住職が、いなくなった団都を捜してやってきたのだ。

「そこは寺の墓地だぞ。小宰相の石塔の前でなにをしているのか」

確かにあたりを手で探れば、豪奢な屋敷はどこかへ消え、苔むした墓石と卒塔婆があるだけ。どうやら団都は平家の怨霊に魅入られてしまったようだ。このままでは命が危ないと、団都に行水をさせ、その全身に降魔の呪、般若心経を書き連ねる。

「今夜もまた小宰相の使いが来るだろう。けっして声をたてるなよ」

はたして昨夜と同時刻、また同じ女房の声が彼を呼びたてた。黙りこくる団都を捜しまわる手が、あちこちうごめく様子が耳元に伝わる。と、その手が左の耳へ触れたところで。

「ここに耳がある」

たちまち左耳がひきちぎられる。それでも団都は声をあげず、必死に激痛に耐え抜いた。死霊が去った後、やってきた住職はこう悔しがった。

「その耳にだけ経文を書き忘れてしまった。だが耳を持ち去ったことで奴らの執着は消え、お前の命だけは助かったはずだ」 こうして彼は「耳切れ団都」と呼ばれるようになったのである。

八雲版『耳なし芳一』とは、ずいぶん筋立てが異なる印象を受けただろう。

類話は少なくとも17世紀から語り継がれてきた。最初期の『曽呂利物語』(1663年)「耳切れうん市が事」では平家の亡霊すら出てこず、『平家物語』も語られない。座頭のうん市は琵琶法師だったのかもしれないが、その面についてはいっさいの言及がない。『曽呂利物語』成立当時にはもう、三味線や浄瑠璃が勃興し、平曲(『平家物語』)を語る琵琶法師は衰退に向かっているので、あるいはうん市の職種は按摩・鍼灸だった可能性もある。馴染みの尼僧の霊から恋慕されたのは、生前その体に触れていた経緯があったからではないか……というのは、私の勝手な推測に過ぎないのだが。『宿直草』(1677年)「小宰相の局幽霊の事」では、平家の怨霊が『平家物語』を所望する設定が『耳なし芳一』に近づいている。ただここで出現するのは小宰相の局だ。播磨灘で入水した彼女が、ずいぶん遠くの下関に出てくるのも奇妙だが、これにはまた別の理由も考えられる。

堤邦彦『小宰相の局伝承と江戸の法然伝』(2007年)によれば、当時の浄土宗のあいだで、小宰相の生存伝説が語られていたらしい。生き延びた小宰相が法然にかくまわれ、無事に男児を産む。その子が長じて源智上人となり、法然亡き後の教団を支えたのだという、いわゆる「高僧伝説」の一種だ。また琵琶法師は(下関の阿弥陀寺など)浄土宗寺院を拠点とすることが多く、深い関わりを持っていた。つまり浄土宗を介して、琵琶法師と小宰相伝説とが間接的に繋がるというわけだ。

さらに別側面からは、座頭が死霊に魅入られる「耳切れうん市が事」と接続されていく。これらの要素が入り混じり、平家の怨霊と『平家物語』と琵琶法師が主要素となる、一連の怪談が形成されたのかもしれない。

しかし時代が下るうち、平家の霊は小宰相の局から二位の尼と安徳天皇へ、語られるパートも第11巻の壇ノ浦へと移り変わっていく。

『御伽厚化粧』(1734年)「赤関留幽鬼」では、琵琶法師の鶴が招かれた宴席にて、「二位の尼が昔のことを聞きたがっているので平家を語るように」といい渡される。不思議に思いつつも、平家都落ち(第7巻)から一の谷、壇ノ浦までを延々と語る鶴都。そして壇ノ浦のくだり、二位の尼が草薙剣と安徳帝を伴って海中に沈む場面で、死霊たちがおおいに泣き叫び、語りが中断される。

それでも所望されて毎夜語っているうち、阿弥陀寺の住職が現場を通りがかる。鶴都がいたのは二位の尼の墓前だった。そこで住職が、十七回忌の法要と大施餓鬼にて霊を弔ったところ、鶴都を呼びにくるものは現れなくなったという。

正直なところ「赤関留幽鬼」は、怪談として質が低い。相手が平家の死霊だと判明するのが盛り上がるポイントにもかかわらず、早々に二位の尼の霊だとバラしてしまう。視点人物は盲目なのに、なぜか主観による映像描写が複数ある。阿弥陀寺の住職の登場も唐突だし、なにより鶴都の耳がちぎられず尻切れトンボに終わってしまう。

とはいえ一連の説話が、二位の尼と壇ノ浦について語られるようになったことを示している点は重要だ。その後の『臥遊奇譚』(1782年)「ビワの日旭友霊を泣かしむ」では、主人公の名前も芳一となり、われわれのよく知るストーリーが展開している。小泉八雲の原拠も同書だ。

やはりこの怪談は、二位の尼と安徳帝あってこそ完成形となり、真価を発揮するのだ。こうした変遷は特定の作家の創意ではなく、下関近辺の人々の口承において形成されていったかと思われる。かの地では『平家物語』をもって、平家の怨霊、特に安徳帝の慰撫を求める側面があったからだ。

兵頭裕己によれば、三味線が台頭した江戸期においてもなお、中国西部~九州では琵琶法師が残存していた。彼らは地神祭祀などを行う宗教者として、土地の安全のため、地神経にて龍王を鎮めていたのである。そこには死して海底の龍宮城に入り、龍王の眷属となった安徳帝、壇ノ浦合戦の4か月後に文治地震を起こしたという安徳帝がイメージされていたはずだ(『琵琶法師』2009年)。

『平家物語』最終部の灌頂巻では、晩年の建礼門院徳子による長い独白が語られる。彼女は平清盛と二位の尼の娘にして、安徳帝の生母。自身もまた壇ノ浦で入水するが、源氏兵により救出され、ひとり生き残ってしまった人物である。そんな彼女が、隠居先を訪ねてきた後白河院に対し、自らの一生を振り返っていく。

そうして述懐の終わりごろ、壇ノ浦の入水シーンが、11巻のような第三者視点ではなく、彼女の主観目線から再度描写される。続いて語られるのは、生き残った建礼門院が源氏に連行される途中、明石の浦で見た夢だ。そこでは龍宮城に二位の尼と安徳帝が佇み、死後の冥福のための供養を求めてくるのだ。

この龍宮城は極楽浄土でなく苦界ではあるが、一抹の救いを予感させる。この物語が語られることで、彼らが救済される予感だ。だから二位の尼と安徳帝は、鶴都や芳一に『平家物語』壇ノ浦のシーンを語るよう求めたのである。

盲目の琵琶法師たちは、死者たちの姿を目にすることなく、ひたすら平家語りによって彼らの「声」を代弁する。死者の前でその死者の声を再現し、慰撫することができる存在なのだ。

小泉八雲の再話でも、こうした状況が直感的に捉えられている。ほぼ原拠に忠実な八雲版『耳なし芳一』だが、特に印象的なのは闇の中で響く「声」の演出と、耳をちぎられるときの芳一が必死に「無言」を貫く様子である。

芳一はその声で安徳帝を成仏させることまでは叶わなかった。もはや龍宮城に行けない身となった彼は、せめてもの矜持として、激痛に耐えつつ、最後まで声をあげなかった。その代わり、死者たちの声を聞くための耳を、彼らに差し出したのである。

(月刊ムー 2025年10月号掲載)

吉田悠軌

怪談・オカルト研究家。1980年、東京都生まれ。怪談サークル「とうもろこしの会」の会長をつとめ、 オカルトや怪談の現場および資料研究をライフワークとする。

関連記事

稲川淳二も驚嘆!「教養としての名作怪談 日本書紀から小泉八雲まで」発売

気鋭の怪談研究家が名作怪談を解体する。

記事を読む

小泉八雲「茶碗の中」他…不条理怪談を求める社会の条理/吉田悠軌・怪談解題

「実話怪談」でも一定のウェイトを占めるのが、なんだかよくわからないけど無気味……という不条理な怪談たち。平安時代の説話集にもみられる不条理怪談の流れを追うと、そこには不条理をこそ求める人間の心の動きが

記事を読む

今もなお語られる戦争激戦地の秘話ーー「硫黄島怪談」の帰還/吉田悠軌・怪談解題

太平洋戦争激戦地のひとつ、硫黄島。日米双方に多くの犠牲を出した島は、現在でもさまざまな怪談が語られる場所として知られる。硫黄島にゆかりのあるあの国民的アイドルも、奇怪な体験をしたことを発信していた――

記事を読む

ヨコザワプロに幽霊の生首が出現!!/MUTube&特集紹介 2026年1月号

東京・世田谷区の三軒茶屋にあるヨコザワ・プロダクション。怪異が多発するスタジオで、この度、新たな現象が確認された。この記事を三上編集長がMUTubeで解説。

記事を読む

おすすめ記事