墓で暮らす人々が集まったセブ島「キャレータ墓地」に潜入! フィリピン社会の悲しい現実を物語る衝撃の内部/小嶋独観

珍スポを追い求めて25年、日本と世界を渡り歩いた男がフィリピン・セブ島の「キャレータ墓地」で目撃! 現代フィリピン社会を象徴する光景とは?

記事を読む

この道25年、すべてを知る男による全国屈指の珍スポット紹介! 今回は青森県十和田市板ノ沢のカヤ人形。男女ペアの巨大な道祖神の歴史と、そこに秘められた意味とは?

青森県十和田市板ノ沢。八甲田山の東麓にある静かな山村だ。その集落に摩訶不思議な大人形があることを知る人はあまり多くない。

しかし、集落内の御瀧大龍神神社に行けばその姿は否が応でも目に飛び込んでくる。高さ3メートル以上はあろうかという巨大な2体の大人形が道に向かって立ち尽くしているのである。

この人形は地元ではカヤ人形と呼ばれている。いわゆる道祖神の一種だ。道祖神とはムラに悪い疫病や悪い人が入ってこないように、ムラの入口の辻などに設置する境界神である。東北地方、特に秋田県などでは藁で大人形を作り村境に設置するケースが多々見られる。ここ、板ノ沢のカヤ人形も同じような意味合いで設置されていると考えて間違いなかろう。

人形道祖神は今も秋田県で数多く見ることができるのだが、青森県では現存する例が少ない。かつてはこの辺りの村々でも数多くの人形道祖神が造られていたというが、現在ではこの板ノ沢だけになってしまった。調べてみても青森県内ではこのような大型の人形道祖神は見当たらない。青森県最後の大型人形道祖神の可能性が高いのである。

そんなカヤ人形に近づいてみる。屋根の下に2体の人形が並んでいる。最初後ろの木に括り付けてあるのかと思ったが、よく見たら独立している。地中に挿された2本のパイプが支柱となっているのだ。東北地方の人形道祖神のほとんどがそうだが、2体並んでいる場合は男女であることが多い。その場合、男女の性器を誇張して作るケースが多い。よそ者に対して「ウチのカミサマはこんなに凄いんだぞ!」とビビらせるためと思われるが、特に男性の人形の男根はことさらその大きさを強調する傾向が見られる。

神社の社殿。赤い鳥居と社殿の間には大きな御神木が見える。幣束が下げられ、囲いをされて明らかに特別な存在であることを伺わせている。

向かって左側のカヤ人形が男性の道祖神である。身体全体をカヤで作って、顔と胴体、股間部をカマスで覆ってある。手は左右に広げ、通せんぼをしているような恰好だ。手足の先端は編みこまれて5本に分かれている。ムシロには顔が描かれている。また、前掛けのような部分には山と湖の絵が描かれている。八甲田山と十和田湖なのだろうか。

男神。正面から近寄って見てみる。なかなかの迫力だ。脇に刀を差している。

男神の頭部。髭が描き込まれ、男性である事を強調している。頭上にはチョンマゲのようなものが付いている。これもまた男の強調か。

さて。気になる股間部。少し下から覗かせて頂きますよ……。やはり青森の人形道祖神も男性器を強調するパターンであったか!

さらにアップ。ちゃあんと藁で編みこんである。気合を入れて作っているのが感じられる。

さて、今度は女神の方を見ていこう。印象的なのが前掛けに描かれた幾何学的な模様だ。これはこの地方特有の防寒着であるこぎん刺しを表している。冬の厳しい時期に麻の布に木綿糸で刺し子を施し、分厚い上着を作ったのだが、その柄を模しているのだ。今回のカヤ人形はそうでもないが、昔のカヤ人形の写真などを見ると、男女ともにリアルなこぎん刺しの模様を描き込んであった。

女神正面。カマスで覆われ、顔、乳が描かれている。刀は差していない。表情もどこか穏やかな気がする。

横から見る。胴体部はカマスが正面にだけ施されているが、頭部は袋状にして、カヤの上から被せてあるのが分かる。

髪の毛も男とは違い櫛が挿してある。髪型も男神との差別化を図って長くしてあるが、爆発した頭みたいになっているぞ。

さて、気になる下半身部分だが、チョット覗き込んでみたがよく分からない。やはり、藁に比べてカヤは各パーツがゴワゴワなので細かい細工は省略されてしまうのだろうか?

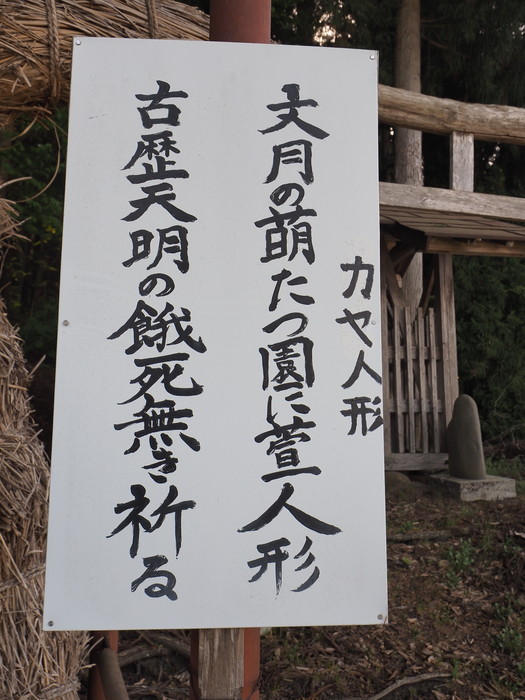

人形の脇には歌が詠まれていた。着目すべきは左の句。天明の餓死とは天明の大飢饉のことで、江戸四大飢饉の中でも最も被害が大きかった飢饉とされる。特にこの地方の飢饉は酷かった。天明3年には収穫ゼロ、しかし盛岡藩の年貢の取り立ては苛烈を極め、大勢の餓死者が出たという。このカヤ人形もその餓死者の供養のために始まったとも言われているのだ。ちなみに、この人形の近くには天明の飢饉で餓死した精霊の供養塔が建っている。

傍らには六地蔵が並んでいる。そういえば人形の前にも千手観世音という札があったが、周辺には千手観音の像は見当たらなかった。このように神社に地蔵があったりと、神道と仏教がごちゃ混ぜになっているのは東北地方、特に青森県ではよく見る光景なのであまり気にしないことにしている。

この道祖神において一番特殊なのが、これ。人形道祖神の足元に小さな藁人形がたくさん置かれているのだ。もちろんこれは呪いの藁人形などではなく、各家が五穀豊穣や子孫繁栄を願って捧げるものなのだ。この小さい藁人形は主に各家の女性が作る事になっていたそうだが、今では子供が作るらしい。この小さい藁人形の奉納習俗は、他の人形道祖神では見たことがない。

小さな藁人形をよく見ると、2パターンあることが分かる。ひとつは髪型が直毛の爆発頭みたいになっているもの、もうひとつはハート型に丸まっている者。前者が男で後者が女なのだそう。一見、ギョッとするが自然環境の厳しいこの地ゆえの切実な願いが込められているのだ。

背後から見たカヤ人形。こうしてみると、2本の木に括り付けられているように見えるが、ちゃんと独立している。

最後にどうしても気になって仕方がなかったので、もう一度カヤ人形のお股をチェックさせていただく。これは下世話な行為ではなく、あくまでもこの地域の道祖神信仰における学術的な興味からの行動であることをお断りしておく。気持ち的には数百年秘仏とされていた法隆寺夢殿の救世観音の扉を開いたフェノロサのような感じです、ハイ。カマスの前掛けをめくってお股を拝見させていただくと、そこには木製の男根の先端に、先程見えた藁で編んだ亀頭部が付けられているのが確認できた。つまり、形状としてはダブル亀頭になっているのだ。

さらに女神の方も失礼すると、藁でリングを編み、そこに短い黒い棒を挿してある女陰があった。実は日本の民族世界において男女の性器の表現の差は実に興味深い。日本中に男女の性器奉納の実例は数多くあるが、男性器が日本全国ほぼ同じ形状であるのに対して女性器の表現は実に多彩なのだ。この差は何なのか、は日本の民俗世界を紐解くうえで非常に重要な課題でもあり、今後の課題としておくが、ここのリング型女陰というのも興味深い表現のひとつである事だけを記させていただく。

このカヤ人形作り、毎年7月下旬に行われる。ムラの人々が協力し、男女の大人形を作る。人形道祖神の特徴として、毎年作り替えるというのも特徴の一つとして挙げられる。これはつまり1年間、ムラの災厄を人形に溜め込んで新しい人形を作った際に古い人形を壊す事でその厄を解消するのだ。

そしてここのカヤ人形の場合は、なんと男女の人形を重ねて燃やすのだという。ある意味、壮絶なカミ殺しともいえるこの行為はムラの災厄を消し去る上で必要不可欠な行事なのだろう。そこまでして消さなければならない災厄っていったい何なんだろう? 一見素朴なムラの行事だが、もしかしたらその裏には飢饉当時の為政者への抗議やさまざまな真意があったのかも知れない。そんな複雑な思いを考えつつ、板ノ沢の地を後にするのであった。

【参考】

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/minzoku/mukei_kiroku/pdf/aomori_mushiokuri.pdf

小嶋独観

ウェブサイト「珍寺大道場」道場主。神社仏閣ライター。日本やアジアのユニークな社寺、不思議な信仰、巨大な仏像等々を求めて精力的な取材を続けている。著書に『ヘンな神社&仏閣巡礼』(宝島社)、『珍寺大道場』(イーストプレス)、共著に『お寺に行こう!』(扶桑社)、『考える「珍スポット」知的ワンダーランドを巡る旅』(文芸社)。

珍寺大道場 http://chindera.com/

関連記事

墓で暮らす人々が集まったセブ島「キャレータ墓地」に潜入! フィリピン社会の悲しい現実を物語る衝撃の内部/小嶋独観

珍スポを追い求めて25年、日本と世界を渡り歩いた男がフィリピン・セブ島の「キャレータ墓地」で目撃! 現代フィリピン社会を象徴する光景とは?

記事を読む

龍がのたうち回る台座の秘密とは!? 宮崎・観音寺「龍王観音」が放つ日本一のインパクト/小嶋独観

珍スポ巡って25年の古参マニアによる全国屈指の“珍寺”紹介! いざ、今年の干支「辰(龍)」にまつわる珍スポットへ! 宮崎県西都市・観音寺にある「龍王観音」像の秘密とは?

記事を読む

北海道の山中にずらりと並んだ謎の仏像群! 作者も目的も完全不明、白昼夢のような珍風景/小嶋独観

珍スポ巡って25年、すべてを知る男による全国屈指の“珍寺”紹介! 今回は北海道旭川市の仏像群。作者も目的も、何もかもが謎というミステリアスな光景を見よ!

記事を読む

自ら封印を解く! 呂布カルマ写真集「カルマ」発売記念・袋とじ開封の儀でインドの陽気が放たれる

呂布カルマ写真集の「袋とじ」はクリスマスシーズンに仕掛けられた儀式だ!

記事を読む

おすすめ記事