透視や霊術を使い、星を操作する! 驚異の物理霊媒 本吉嶺山/不二龍彦・日本神人伝

日本で伝説的に語り継がれてきた霊媒は数多いるが、その能力の非凡さと多彩さにおいて、まさに希代の霊媒と呼ぶにふさわしい人物──それが、本吉嶺山(もとよしりょうざん)である。 本吉嶺山とは何者だったのか。

記事を読む

油井真砂(ゆいまさご)——この名前を聞いても、知らない読者がほとんどではないだろうか。彼女の存在はほとんど知られていないが、驚くべき霊力の持ち主だったという。まるで呼吸でもするかのような自然さで霊力を発揮したひとりの曹洞宗の禅尼。 彼女とはいったい何者だったのか。その生涯に迫ってみた。

目次

油井真砂(ゆいまさご)という曹洞宗の禅尼がいた。彼女の存在は、ほとんど知られていない。けれども真砂は、まるで呼吸と変わらない自然さで霊力を発揮し、神道家のいう鎮魂力を自在に駆使した。

後の中尊寺貫主で作家の今東光(こんとうこう)がまだ文学青年だった大正時代の一時期、曹洞宗の尼寺・観音庵(東京新宿)に参禅して、真砂の指導を受けていた時期がある。

そのころ、千葉県保田の日本寺で、真砂の指導による夏期参禅が催され、近在の漁師らも真砂の話を聞きにやってきた。話が霊力に及び、信じない漁師らに真砂が実験して見せるという流れになった。屈強な漁師が数人束になって、真砂と手拭いの引っぱり合いをした。真砂は指2本で手拭いの端をつまんでいるだけなのに、漁師たちが全力で引いても手拭いはぴくりとも動かない。漁師たちは青ざめ、平蜘蛛のようにはいつくばったと、その場にいた今東光が書いている。

この夏期参禅では、海水浴も行われた。真砂がカナヅチなのを知っていた今東光らは、舟で沖に出て真砂を海に落とすといういたずらを思いついた。

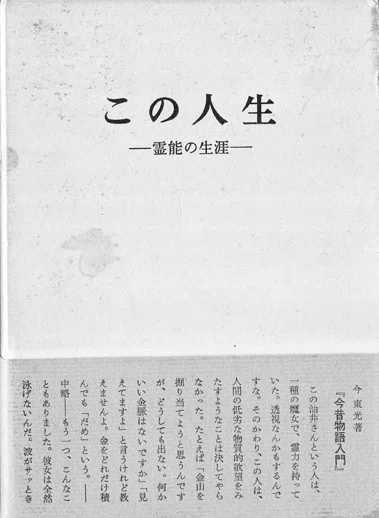

「みんなでかつぎあげ、海へほうりこんだんだ。ところが沈まないんだよ。すまして波の上にすわっている。これにはみんな一言もなかった。この話はほんとうにあったことです」(今東光『今昔物語入門』)

神人・黒住宗忠(くろおみむねただ)が砂利の上を下駄の跡もつけずに歩いたり、国安仙人(くにやすせんにん)が海上を歩いたのと同じように、真砂も水の上を平然と歩いた。

後年、東京・青梅の常福寺で暮らしていたころ、寺の池に差し出た松の枝が水面について、放っておくと枯れる恐れがあった。常福寺住職の正智(真砂の実弟)が添え木をしようとしたが、手が届かない。梯子を渡そうとしたが、これも長さが足りない。

どうしようか思案していると、様子を本堂の濡れ縁から見ていた真砂がやってきて、「池の上を、丁度氷の上を歩く様に、下駄のままでちょこちょこと行って、枝を上げて棒(添え木)を入れ、『これでいいでしょう』と言って」もどってきた。そのとき正智は、「何の不思議さも感じなかった」(油井正智『この人生』)。真砂の霊力は、周囲の者にはそれほどあたりまえのことになっていたのである。

油井真砂とは何者だったのか。その生い立ちから見ていくことにしよう。

明治20年、真砂は長野県南佐久郡で、油井熊蔵・やす夫妻の10人兄弟姉妹の長女として誕生した。早産児だった真砂は、生来の病弱に加え、さまざまな病気をくりかえした。赤ん坊時代、首の右側に頭と同じくらいの巨大なデキモノができたのが始まりで、4歳時には種痘によってうつされた梅毒で全身に腫物ができ、頭髪も脱けて10歳ころまで生えず、眼も冒された。この状態が15、16歳まで続いた。

そのため通学できたのは年間1、2か月で、「よその子供と遊んだことはない」という日々を送った(以下の真砂の言葉は雑誌『婦女界』「巡回座談会」昭和9年、5・6号)。

父の熊蔵は小諸義塾の漢学教師を勤め、自由民権運動にも熱心なインテリだった。そのため家には父の蔵書があったが、真砂はなぜか仏教書に惹かれて読みふけった。「解っても解らなくても根よく読んでいるうち、ツト一休禅師の道歌を誦じて、カラリ私の僻(ひが)んだような頑なな気持ちがほぐれ、とても朗らかに」なった。病弱で遊び友だちもなく、孤独なひとり遊びをしていた真砂が、初めて禅と出会ったのはこのときだったのだろう。少女時代の自分について、真砂は「小憎らしい子供だったらしい」とも述懐している。

父の熊蔵は、その後、選挙で家産を傾け、養蚕業に転じて一時は成功したが、その後、倒産の憂き目にあうなど、波瀾の人生を送っている。

真砂は頭脳明晰な少女だった。学校にはほとんど通えなかったが、もっぱら宿題と自習で勉学に励み、体力も次第に回復して、上田高等女学校から東京女医学校に進学した。女医は少女時代からの念願だった。

坐禅を始めたのも、この医学生時代からだ。赤十字病院や東京帝大などで受けた解剖の授業で貧血を起こして倒れ、指導教官から「そんなことでどうする。坐禅をやって胆を煉れ」と薦められたのがきっかけだった。振り出しは東京・大久保の全龍寺で、以降、「医学修行の傍ら、東京市の坐禅のあるお寺を片っぱしから経巡」った。

女医学校を卒業すると、真砂は故郷に帰って長野県小海町に診療所を開いた。日々の診療のかたわら結核の研究に取り組み、結核患者の治療にも努めた。けれど、満足な設備もない田舎の診療所では、研究が思うように進まない。意を決して診療所をたたみ、設備の整った東京の病院に移った。ところがそこで、自身の結核感染が発覚した。明治末年のことである。

結核は今も三大感染症の筆頭であり(他はエイズとマラリア)、昨年のWHOの統計でも年間150万人が死亡しているが、真砂の時代の結核は代表的な死病で、「亡国病」とまで呼ばれていた。真砂の病状は深刻で、肺結核から腸結核へと進行し、いつ死んでもおかしくない状態になった。

このとき真砂は、曹洞宗5代管長で永平寺64世貫首でもあった大禅師・森

田悟由(ごゆう)に救いを求めた。森田の存在は以前から知っていた。けれども森田は道元が開いた福井の永平寺におり、会おうにも会えないでいた。その森田が、東京における授戒会(在家を対象とした授戒の法会で16条の菩薩戒と血脈を授ける)のために上京して、高輪の泉岳寺に滞在していると知って、矢も楯もたまらず尋ねていった。大正2年のことである。

このとき真砂は、禅師とこんな会話を交わしている。

「私は肺病で死にかかっていますが、どうしても生死の明らめがつかず、死ぬに死にきれず、生きるに生きられない女です。私の苦悩と煩悶を解決してください」

森田の答えは厳しかった。

「それがどうした。生まれてきた者は死んで行く。ただそれだけじゃが」

納得できない真砂は、「人生に対する疑惑のひとつも解かずに死ねましょうか」と食い下がった。

「死にかかったら、いらぬ心配をせずに死ぬがよい。死ね死ね。お前が死んだって暗くもならねば、生きていたって明るくもならん。死ぬ者は死ぬがよい。のう、そうじゃろう」

意味が解らず、なおも自分は安心を得て死にたいだけだと訴え、「死ぬときの覚悟をおつけ下さい」とすがりつく真砂を、禅師は突き放した。

「他人につけてもらう覚悟なぞが何でお前の役に立とう。死ぬるお前のことは、お前が定(き)めにゃならん。生きているわしにはわからぬ」

やがて問答は行き詰まった。「生に執着しておるから死が苦になるのじゃ。さ、どうする」と問われて沈黙してしまった真砂を、禅師が一喝した。

「落ちるとも、飛び越えるとも、勝手だぞ。理屈じゃない。大死一番現成(げんじょう)、冷暖自知、やって見ろッ」

一喝を放つと、禅師は剃刀を取り出して真砂の髪の中央部を切り取り、菩薩戒と釈迦以来の法統系図(血脈)を授けて仏弟子に直すと、ぷいと席を立った。部屋に残された真砂は、胸に異様な圧迫を感じ、その場で大喀血して血まみれとなり、やっとの思いで家にもどった。

もはや東京での暮らしは不可能だった。長男の兄熊や妹の八千代に付き添われて故郷の信州佐久にもどったが、結核患者を強く嫌忌した当時の田舎では、実家での療養は困難だった。とりあえず奥座敷に入ったが、そこで再び大喀血した真砂は、家から400〜500メートルほど離れたところにある山中の洞穴に籠り、余命を苦行求道の心願成就に賭けようと心を決めた。

食事は母が運んだが、やがてスープも喉を通らなくなり、藁の上に敷かれた布団に横たわる日々が続いた。当時を回想して、真砂はこう語っている。

「結核が喉頭にきてからは、唾さえ通らず、関節という関節は悉く激しく痛み、しまいにはまばたきさえも出来なくなり、その開いたままの眼瞼を閉ざそうとして、手を上げたいが、勿論手も上がりません。……ただもう骨に皮を張ったのみの骸(むくろ)が転がっていたのです」

それでも頭だけは冴えていた。ところがその頭も朦朧としはじめ、考える力さえ失われて、「苦しみも喜びも悟りもないところ」で、「ただポカンとしているのみ」という、死の瀬戸際まで行ったある日——。

「突然、双の頬に、ぴりぴりと伝わる痙攣が起き、続いて頭から、手、足、全体にと伝わり、勢いは刻一刻猛烈になり、ドタンバタンとやりだしました。……これは山に来て山を穢したために、山霊の祟りをうけたのだ、山霊により嬲り殺しにされるのだと。外には雨がしとしと降っているらしい、いよいよ私は死ぬなと思いながら、刻々に烈しくなる痙攣で今にも全身が揉み砕かれるような痛苦の中に気絶してしまいました」

やがて意識がもどった。苦しみのあまり無意識に洞穴の外に這い出て倒れ伏していた真砂に、奇跡が起きていた。「小鳥の声、松風の音が一時に微妙な音楽のように耳に流れ」こみ、「森羅万象悉く、自分とともに悦びに躍っている」感覚に、全身が貫かれた。それまでまったく動かすことができなかった手も足も動いた。洞穴に這いもどり、布団の上に坐って坐禅を組んだ。

「眼をつぶると、急に不思議な世界が見えてきました。これが私の定[じょう](瞑想)に入る第一歩でした。はるかに如来様は後光を光らせて立っておいでになり、その前には無数の天女が舞っておられる。……全く現世の、時間と空間とを超越した世界で、説明のできるものではありません。その後は瞑目しさえすれば、すぐその世界が見えるようになりました」

それまで摂れなかった食事も、喉を通るようになった。医者としての眼で、真砂は自分の身体に起こった変化を何日もかけて観察した。家族に頼んで家から顕微鏡を運んでもらい、自前の検査も行った。家族が連れてきた近在の医者の診察も、洞穴内で受けた。「ただ衰弱しているだけで、体は正常だ」と医者は診断し、首をかしげた。真砂の異変の説明は不可能だった。

この体験を境に、真砂は一変した。透視や予知の能力が宿り、人の心や行動が見えるようになった。家族や村人などの行動を、まるで見ていたかのように語る真砂に、家族は「狐が憑いた」か「気がふれた」のではないかと疑い、脅えた。真砂がヤマユリに手をかざすと蕾が揺れだし、さらに近づけていくと開花するという現象も、家族を無気味がらせた。真砂が手を太陽に向けてかざすと「指先から陽炎のようなものが盛んに出て」いた。

ありえないことだが、真砂の結核は消えていた。十分にその確信が抱けたところで、彼女は下山した。満4か月がたっていた。結核で死ぬために岩穴に入っていたはずの真砂が生きて帰ったという事実を、村人は受け入れることができず、狐憑きの烙印を押して敬遠した。実家で生活を続けることはできない。真砂は家族にも告げず東京にもどり、今度は医師としてではなく、一個の求道者(ぐどうしゃ)として生きる道を選んだ。稀有の験僧にして稀有の霊能者・油井真砂が新生したのである。

真砂の霊能は、その後も神仏の導きによって磨かれた。大正2年の暮れ、真砂は森田禅師と再会するために泉岳寺を訪ねたが、禅師は授戒式のために九州に出張中とのことで、面会はかなわなかった。寺を辞して愛宕神社(港区愛宕)で休息していると、白髪の老人と出会った。この老人とはかつて長野・善光寺で会い、不思議な縁で手相を見てもらったことがある。

「よく転身したな。これからがお前の人生だ」

老人はそういい、「儂(わし)についてきなさい」と静かに命じた。そこから先の記憶が、ふっつりと切れている。気づいたらどこかの見知らぬ山小屋におり、老人から印相の伝授を受けて、山中の修行に没頭していたらしい。

真砂が自分の居場所を知ったのは、翌大正3年の春、入山から3か月後のことだった。「岩から岩へ、木から木へと猿のように飛びまわる女がいる」との通報を受けた警官が発見し、保護して麓の所轄署に連れ帰ったのである。その山は茨城県の筑波山だった。後年、真砂は白髪の老人は仙人だったと語っている。ただ、まるで記憶が消されたように、筑波山中での生活は忘却したままだった。

東京にもどった真砂は、すでに超越的な霊能を身につけていたが、自分の身に何が起こったのかについては見当がつかなかった。そんなおり、新聞広告で田中守平の太霊道の宣伝を見た。ここに行けば自分の求めているものが解るかもしれない——そう思うと、ただちに麹町仲六番町の太霊道本部に足を運んでいた。思い立ったら行動に移すのが、真砂の若いころからの変わらぬ生き方だった。

太霊道で、田中はすぐさま真砂の霊能に気づいた。入門生として学ぶつもりで門を叩いたにもかかわらず、田中は入門翌日には真砂を霊術実践部門の指導者に抜擢した。真砂の霊能はたちまち評判を呼び、「各宮家や各大臣諸公からの面接」要請や霊的治療の依頼などが次から次へと押し寄せた。これは決して大げさな表現ではない。やや後年のことになるが、真砂が仏祖信仰のために立ちあげた分身会に訪れた面々として、弟の正智は、北白川宮、朝香宮、徳川家達(いえさと)など徳川家の人々、岩倉家、伊達家、平沼騏一郎(枢密院顧問官)、内田康哉(鉄道大臣)、広田弘毅(後の首相)、六代目中村歌右衛門、六代目尾上梅幸、矢野恒太(第一生命創立者)、三野村安太郎(東京三興会長)など錚々たる顔ぶれを挙げている。

太霊道における真砂の評判はすさまじかったが、そのままなら、単なる傑出した霊術者として生涯を終えたことだろう。前世の因縁までふくめた霊視や透視、霊的治療、鎮魂力などの能力はすでに彼女のものとなっていた。それがあるからこそ、多くの信者が彼女のまわりに集まった。

けれども真砂をここまで導いてきた神仏は、真砂を太霊道には留めなかった。この年(大正3)、真砂は泉岳寺に滞在していた森田禅師から呼び出しを受けた。霊媒・霊術家としての真砂の活動ぶりを危惧した禅師が、新たな方向に導くために呼んだのである。

真砂と会った森田は、「大死一番底(だいしいちばんてい)の人物の方便か」と、いきなり切り込んだ。死中に活を求めて甦ったお前(大死一番底の人物、大死底人ともいう)は、人々を仏の道に導くための「方便」として霊術を施しているのか、霊術は仏教者としての行いなのかと尋ねたのである。

真砂はそうではないと素直に認め、「(宮家など)高貴な方々からのご依頼でしたので……」と答えた。

「権勢を逃れて越山[えつさん](永平寺)にお入りになられた祖師(道元)の御心を帯されよ」——森田はそう諭し、尼寺に入るよう静かに申し渡した。行くべき尼寺も、行くための人力車も、すでに森田は手配していた。真砂も、ただちに太霊道で自分がやっていることは「外道」の法だと得心した。

「奇異にかこつけて衆生の菩提心(悟りを求める心)を滅却するは不謗三宝戒[ふぼうさんぽうかい](仏法僧の三宝を謗る重罪)だぞ」

——このとき禅師は、真砂にこんな戒語を授けている。森田は翌大正4年に示寂するので、真砂にとってはこれが師からの最後の教えとなった。

真砂は冒頭で書いた観音庵に入り、坐禅と仏書の研究、講話、回向など仏事に沈潜した。その後、東京青山に家を借りて分身会を立ちあげ、昭和13年までそこで過ごし、13年からは出家した弟・正智が住職を勤める青梅の常福寺で過ごした。

「正法に不思議なし」を一生の信条としたが、彼女の周囲には身の不幸や家庭問題、財産問題、病気、因縁がらみの霊障など、さまざまな問題がひっきりなしにもちこまれた。真砂はそれらの求めに応えながら、人々を仏道に導いた。膨大な数の透視霊視や、中有(ちゅうう)をさまよう未成仏霊を成仏させるための甘露門の施餓鬼などを行い、生者死者を問わず救済した。

若いころは、対面した相手を一目見ただけで因縁から何から見えていたが、後には見る見ないも自由にコントロールした。真砂はこう語っている。

「あのころ(霊力を得た初期の時代)は建前のすんだばかりの家の中に居たようなもので、戸が立っていなかったから、四方が見透しでした。でも家が出来上がって、戸が立てられたら見えなくなりました。東の戸を開ければ、東の景色が見え、西を開ければ、西の景色が見えますね。でも必要のない方は見ませんもの」

分身会以降の真砂の霊術は、太霊道時代とは明らかに異なる「方便」としての霊術に深化していたのである。

真砂のすごさがよく表れている著書がある。『信心と坐禅』という、分身会時代の著書だ。この中で真砂は、自身が禅定(瞑想)によってじかに観じた宇宙創成や霊魂世界、輪廻転生の実相のヴィジョンを述べている。

密教における道場観のさらに奥にある気の流れの世界のヴィジョンが、驚くべき克明さで描かれた驚愕の書だが、紙数の関係で、ここではとても紹介しきれない。

この本は、国会図書館のデジタルライブラリーで公開されており、アクセスさえすればだれでも読めるので、興味がおありの方はぜひご一読願いたい。信仰の書としても、また禅における魔境(禅定修行中に現れる霊界のヴィジョンで、霊能者の霊視ともしばしば重なっている)からの脱却を促し、瞑想の奥所を教える仏教書としても傑出した一冊になっている。

晩年の真砂は、円熟の境地に達していた。昭和31年暮れに肺炎を起こして周囲があわてふためいたが、真砂は「死ぬ時は前もって知らせますよ」と安心させ、翌年にはけろりと快癒した。この言葉どおり、真砂が自分の死を正智に告げたのは、昭和34年のことだ。

当時真砂は、寒気の厳しい青梅より暖かいということで、正智が横浜の日吉に建てた家に移り住み、常福寺別院として講話や回向、病気の遠隔治療など多忙な日々を送っていた。その年の正月、青梅から挨拶にやってきた正智に、真砂は「私は身体は元気ですが、今年中にはおいとましますよ」と告げた。姉の様子がいたって健康そうに見えたので正智は戸惑ったが、真砂は健康と生命は別物で、生死は因縁によるのだと諭した。

4月になると、真砂は皇太子ご成婚当日の10日から断食に入った。正智がわけを聞くと、「皇室の為に」と答えた。断食は6週間42日が限度といわれる中、真砂はその限界を超えて白湯だけで断食行を続けた。しかも日中はいつもどおりに行事などをこなし、講話も続けた。心配のあまり周囲がごく薄いスープを白湯にまぜて飲ませようとしたが、口をつけるまでもなく、見ただけで「だめですよ、こんなことをしたって。心願を崩さないようにね。さあ、いつものように白湯をちょうだい」といって遠ざけた。

断食開始から5か月目の9月10日の朝を迎えた。

「やっと心願が果たせました。今日が満願です。今晩から皆さんの御厚意にに順したがいます」と、真砂はほほえんだ。周囲は歓喜し、さっそく野菜スープを差し上げた。けれども真砂の身体は、それすら受けつけなくなっていた。

「もう胃も腸も動かなくなりました」といい、「満願までもったのだから、もう肉体はいらないよ」と真砂はいった。そんな状態のまま、18日の夜から、真砂は礼拝堂で禅定に入った。それが19、20、21日と続いた。

21日の昼、正智が真砂の様子を傍らで見つめていると、呼吸の様子が変わった。あわてて人を呼んだそのとき、真砂の吐いた息が引かなくなり、鼻頭から額にかけての肌が蝋色に変わった。坐脱による見事な遷化だった。

戒名は「常福寺中興開基瑠璃光(るりこう)院殿真覚妙照大禅尼」。大本山永平寺から派遣されてきた副管首・福井天章老師が贈った戒名で、瑠璃光は医王・薬師如来の浄土世界を意味する。女医から始まり、禅尼として衆生の悩みや因縁を癒やし、菩提に導き続けた真砂は、最も長く止住した常福寺の本尊・薬師仏の瑠璃光世界に還御したのである。

関連記事

透視や霊術を使い、星を操作する! 驚異の物理霊媒 本吉嶺山/不二龍彦・日本神人伝

日本で伝説的に語り継がれてきた霊媒は数多いるが、その能力の非凡さと多彩さにおいて、まさに希代の霊媒と呼ぶにふさわしい人物──それが、本吉嶺山(もとよしりょうざん)である。 本吉嶺山とは何者だったのか。

記事を読む

長州の生神様と呼ばれた神霊治療者・松下松蔵/不二龍彦・日本神人伝

問診もなく、じっと患者を見て「よか」というだけで容体が一変する──。 目の前で繰り広げられる光景は、まさに常識では信じられない、奇跡と呼ぶべきものだった。そんな奇跡を日常的に事もなげに起こしていた人物

記事を読む

千鳥会の霊能者・萩原真と道院・紅卍字会の秘儀/不二龍彦

道院・紅卍字会が日本の新宗教界と心霊研究に及ぼした影響は多大なものだった。前回の岡本天明とはまったく異なるルートから扶乩(フーチ)にたどりつき、心霊問題研究グループ「千鳥会」の中心メンバーとして活動し

記事を読む

消された邪神カカセオと超古代「星神王朝」の謎/MUTube&特集紹介 2023年5月号

はるか古代、茨城県の北部、多賀山地の南端に大和王朝の支配に最後まで屈しなかった神がいたという。太陽神を掲げる大和王権が征服した「甕星」の正体とは!? 本誌の独自取材で得た貴重な最新情報を三上編集長がM

記事を読む

おすすめ記事