UFO事件の裏で暗躍する黒ずくめの男たち「メン・イン・ブラック」/ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、UFOの目撃や異星人との接触など、UFOがらみの事件が起こるたびに出没する謎の男たちを取

記事を読む

天照大御神が鎮座する、伊勢内宮の別宮、伊雑宮(いぞうのみや)の分社が、江戸の市中にあった! それはいつ、どのような目的で祀られたのか? 隠された歴史の真実に迫る。

伊雑太神宮という名の神社を、ご存じだろうか? 「伊雑」と書いて「イゾウ」あるいは「イサハ」などと訓むが、ここでは「イソベ」。東京都中央区八丁堀3-6-6に鎮座する天祖神社の旧社号だ。

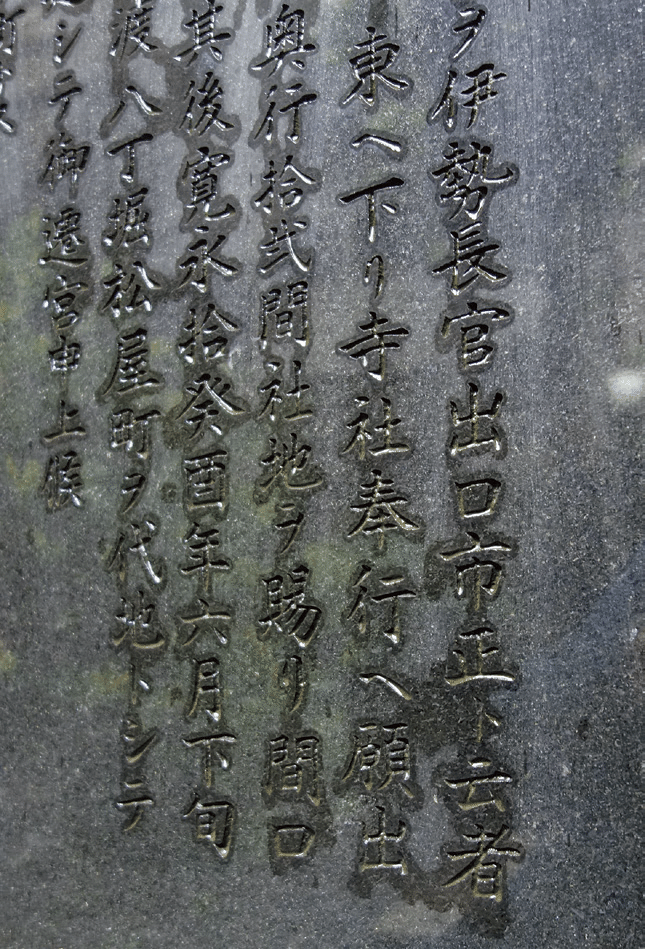

その由緒について『江戸名所図会』「巻之一天枢(てんすう)之部」(1800年)は、次のように記している。

「寛永元年甲子(きのえね)(1624年)、伊勢長官出口市正某(でぐちいちのかみそれがし)、伊雑宮より移しまゐらせ、(日本橋)通三丁目に営めり。同十年癸酉(みずのととり)(1633年)、いまの地へ移し奉るといへり」

伊勢長官とは伊勢神宮の祭主のことらしく、大中臣を称する藤波氏の世襲職だったので、おそらく自称か僭称(せんしょう)ではないかと思われる。

出口姓は外宮の度会(わたらい)神主の苗字のひとつで、外宮権禰宜(ごんねぎ)の出口延佳(のぶよし)(1615〜1690年)は伊勢神道家としてその名を知られている。市正とは神社に市が立つとき、その市を取り締まる役職名のようだ。

ここで注目したいのは、出口市正某が寺社奉行に願いでた背景の時代相だ。

当時、伊雑宮が鎮座する志摩國答志郡(しまのくにとうしぐん)磯部村では、伊勢三宮説が盛んに唱えられていた。神宮司庁発行のパンフレット「皇大神宮別宮 伊雑宮」には、この伊勢三宮説について次のように書かれている。

「中世になると伊雑宮にも御師(おんし)が現れ、明応から慶長(1596〜1615年)のころには檀那(だんな)(特定の寄進者)を持つに至った。やがて、伊雑宮の神格を高めようと、磯部の御師の間に、内外両宮は伊雑宮の分家であるという主張が生まれてくる。『日本書紀』にある『磯宮(いそのみや)』、『倭姫命世記』の『伊蘓宮(いそのみや)』などが伊雑宮であるとの説を立て、神訴に及ぶことが重なったが、明暦4(1658)年、朝廷からの綸旨(りんじ)・裁決によって伊雑宮は内宮の別宮と定められた」

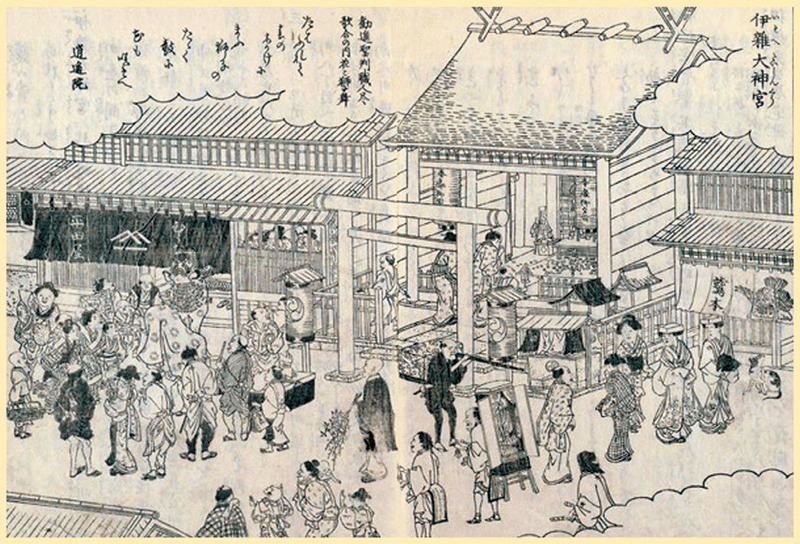

いうならば、伊雑太神宮は伊勢三宮説が盛んだったころ、伊雑宮の江戸分祠として鎮座したわけだ。『図会』には参詣人で賑わう社頭の絵が載っているが、伊雑宮の江戸進出は内宮の荒木田神主を痛く刺激したらしく、伊雑宮の神人五十余人が神島に流されたりして、その後、衰退していく。

寛文2(1663)年には、幕府によって磯部の神人47人が伊雑宮から追放され、そのとき伊雑宮の尊貴性を証明する古文書が神庫(かみくら)の土器筐(はらばこ)から出現する。それが推古天皇の命を受けて聖徳太子が編纂したという『先代旧事本紀大成経(せんだいくじほんぎたいせいきょう)』で、延宝7(1679)年9月、江戸の書肆・戸嶋惣兵衛から40巻本として刊行される。

しかし、結局は伊雑宮を神宮の本宮とする伊雑宮謀計の偽書として、偽作をした黄檗宗(おうばくしゅう)の禅僧・潮音道海(ちょうおんどうかい)(1628〜1695年)と、資料提供者で古文書発見者の永野采女(ながのうねめ)は流罪とされ、『大成経』も版木ごと焚書にされて、江戸期最大の偽書事件の烙印を押されてしまうことになる。それにともない、伊雑太神宮も衰退してしまったようだ。

ここで面白いのは古地図を見ると、八丁堀の鎮座地から五丁(500メートル)ほど東方向に「九鬼式部少輔」の屋敷があることだ。

九鬼家は九鬼水軍として志摩国答志郡の海人たちを支配していたが、寛永9(1632)年の家督争いで摂津国三田藩と丹後国綾部藩の2家に分裂している。八丁堀はその綾部藩九鬼家の江戸藩邸で、宇志採羅根真(うしとらのこんじん)大神が祀られていた。

のちに大本聖師の出口王仁三郎が伊勢外宮の出口延佳の後裔を捜していたという話もあるが、ひょっとするとそれは出口市正だったのかもしれない。そう考えると、八丁堀天祖神社の霊性が、改めて甦ってくるような気がしてくる。

関連記事

UFO事件の裏で暗躍する黒ずくめの男たち「メン・イン・ブラック」/ムーペディア

毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、UFOの目撃や異星人との接触など、UFOがらみの事件が起こるたびに出没する謎の男たちを取

記事を読む

少彦名信仰と不老長寿伝説が息づく「境界」の地ーー米子・粟島神社

あわいの島、アワシマは日本各地にあるが、鳥取県と島根県の間には「常世と現世」の間がある。

記事を読む

狐狸が化けたか呪物の祟りか? 「土瓶が下がる」怪/妖怪補遺々々

ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」! 今回は、藪や枝に〝下がる〟土瓶の怪異を補遺々々します。

記事を読む

悲劇の霊能者・高橋貞子/MUTube&特集紹介

「貞子」と聞いて、ホラー映画『リング』を思い浮かべる人は多いだろう。 「貞子」にはモデルとなった人物がいる――それが本稿における主人公・高橋貞子である。 明治・大正期に「千里眼」として名を馳せた彼女だ

記事を読む

おすすめ記事