ハノイに「自由の女神」像があった! ベトナム独立を支えたフリーメーソンたちの暗躍と造反

「自由の女神」像がベトナムに建てられ、撤去された背景とは? フリーメーソンが建て、メーソンが企図した独立の機運がそこに刻まれている。

記事を読む

首都ハノイからも近いハロン湾には、巨大な水棲怪獣が住むという。19世紀末から目撃報告が多数記録されてきたUMAは、まだ生きているのだ。

「隠れ岩がある! 取舵で旋回するんだ、すぐにだぞ!」

6人が乗船する漁船の船長、ブイ・ディン・ベーは大声で高いところから叫んだ。ハロン湾に隣接するカットバー島を出航し、ダイタイン島に近い漁場を目指して航行している途中だった。

漁船の船員たちはなんどもこの海域を船で航行した経験のあるものばかりだ。こんな場所に岩などない、そう思いながらも手をとめて船長が差し示す方角に目をやった。

「本当に隠れ岩だ!」

だれもが呆然となった。前方には、凪いだ海面の上に黒い塊が突き出ている。

船員のひとりが船室に走り込み、操舵手に取舵で旋回し、「障害物」を回避するよう伝えた。突然の岩島の出現に驚いている船員たちに、見張りにたっていた船長がおびえたようにどなった。

「おい、みんな。あれはなんだ? バカでかいぞ」

船長のベーは船室に降りてきて、機関手に船を止めるように指示した。船員たちはまだ何が起きたのか理解できないでいるうちに、その隠れ岩は突然動きはじめ、船に向かってゆっくりと進んでくるではないか。船室では、だれもが顔を青ざめさせた。

不思議なことに、その岩ーーいや、その巨大な生き物は船との距離が数メートルとなったところで、突然止まった。船室の中から見ても、その生き物の背中は海面から1メートルの高さで露出しているのがわかった。

船長の見立てでは、この生物の長さはかなり長い。5メートルにわたって背中をみせているが、そこには水に濡れた跡がなかった。背中は厚いウロコに覆われており、ウロコは小さなお盆ほどの大きさで、薄い黄金色をしていた。頭はイルカのようで、二つの目はお茶碗ほどの大きさに輝いていた。

船員たちはこんな生き物はこれまで見たことがなかった。またこの生物がいつ襲ってくるかもわからないと恐れた。船員たちはこの化け物に襲われて死を待つかわりに、先制攻撃をかけることに決めた。

船員のひとりフイは自らを守るために怪物とたたかうとの気持ちのみならず、どでかい獲物を捕まえて漁村に暮らす人々への「みやげ」にしてやろうと企んだ。船長の同意も得ずに、長い鉄の刃先をもつ三叉槍を手にして船首に飛び上がった。

「突くんじゃない、やめるんだ!」

船長は叫んだが、フイは手にした三叉槍を怪物の頭めがけて投げつけた。三叉槍は刃元まで刺さった。フイは船員の一人と二人で三叉槍を左右にする。だが怪物はびくともしない。

怪物の頭にぐっさりと刺さった三叉槍の刃先は40センチもあるのに、怪物の脳にも達していないようなのだ。

ともあれ退路は断たれた。船員たちは攻撃のための武器を手に、叩き、打ち、投げつけた。巨大生物は何度か身体を打ち震わせ、同時に数トンはあろうという漁船を船員たちを海に落とそうとするかのように尾を振りはじめた。

怪物の尾が船の近くの水面を打つと、巨大な白い水柱が吹き上がり、水は甲板上を叩きつけ、漁具や船具をさらっていってしまった。

船員の誰もが自らの死が目前に迫っていると覚悟した。そのとき、怪物はやにわに動きをとめたかと思うと、船とは反対側に逃げ出した。怪物の頭にささった三叉槍にはロープがつながれており、20メートルは伸びたが、まだ怪物の尾は漁船の船側をバタバタいわせているほどだった。

船長はもはやこれまでとロープを斧で断ち切った。ようやく船は解放された。怪物の報復を恐れて、船と乗員たちは最速で村に逃げ帰ったのだった……。

以上の話は冒険小説の類いではない。2007年にベトナムの新聞「家庭と社会」紙に掲載された、実在の事件である。ハロン湾に近いカットバーの漁村を騒がせた海の怪物についての記事をここで抄訳した。

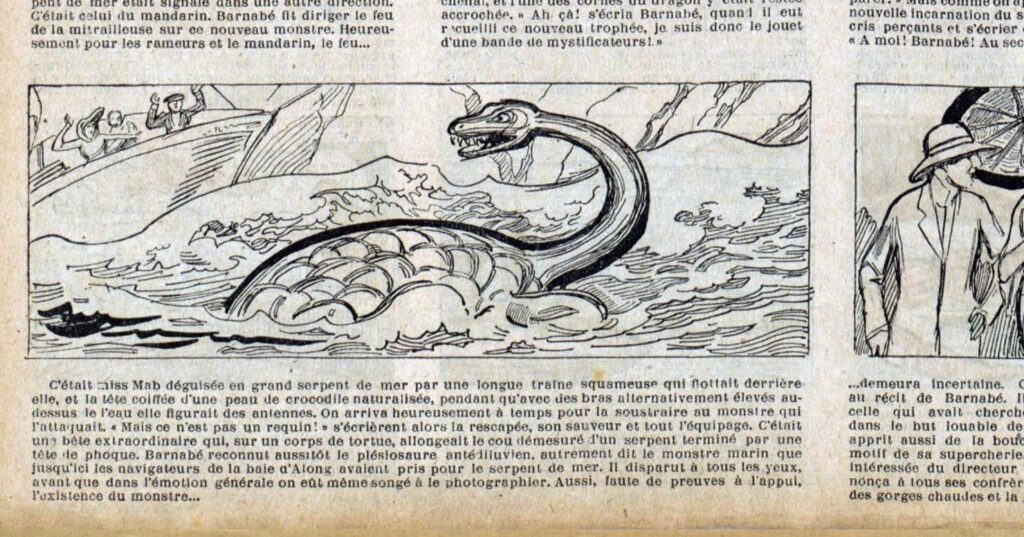

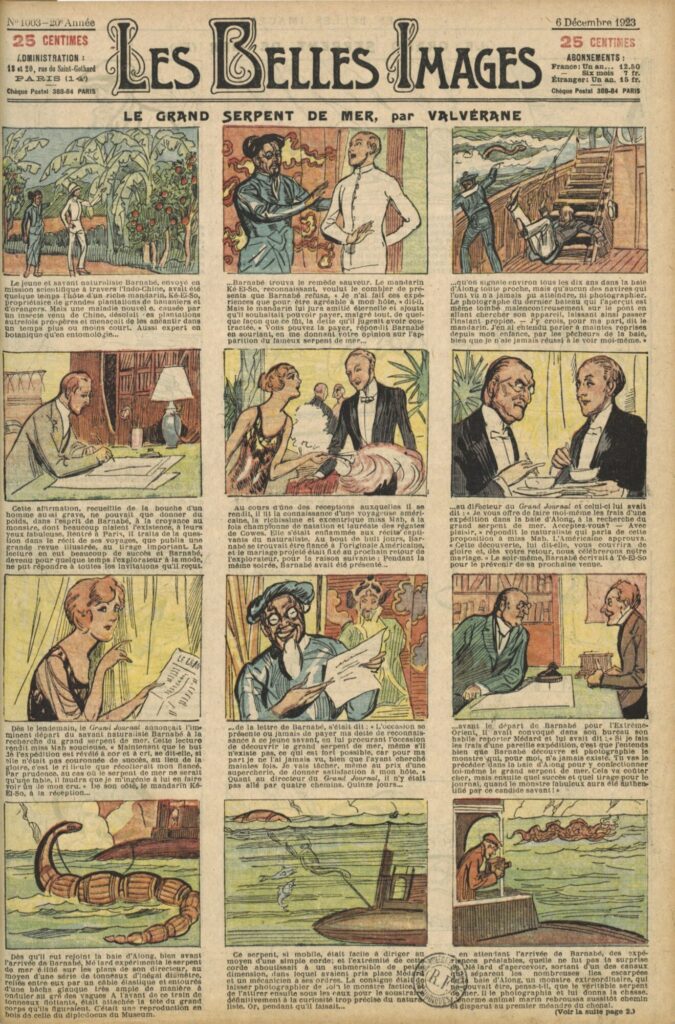

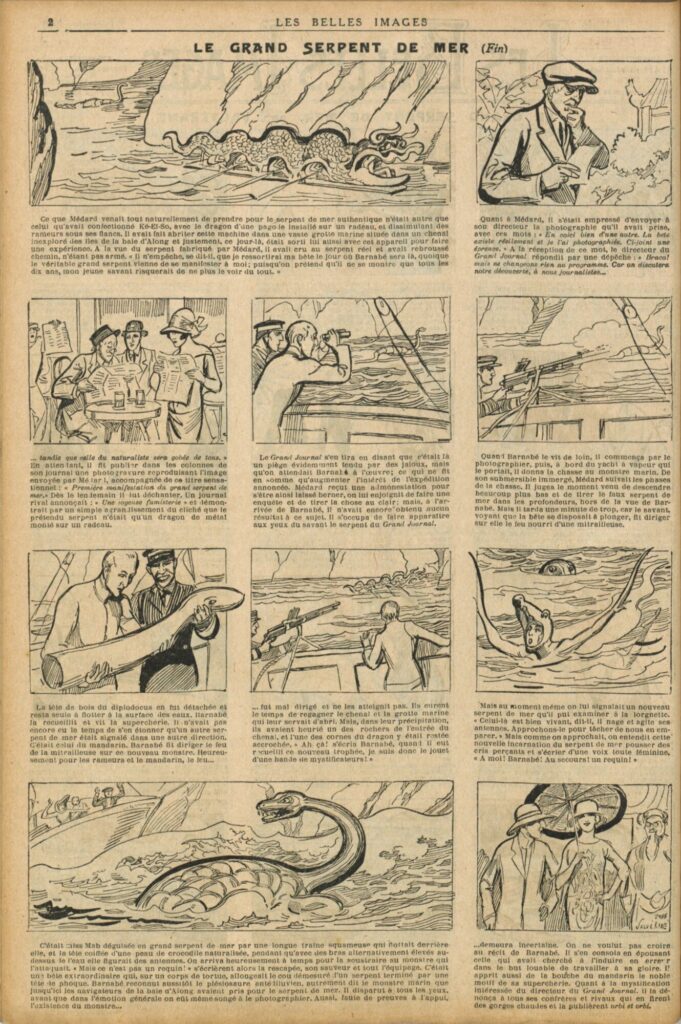

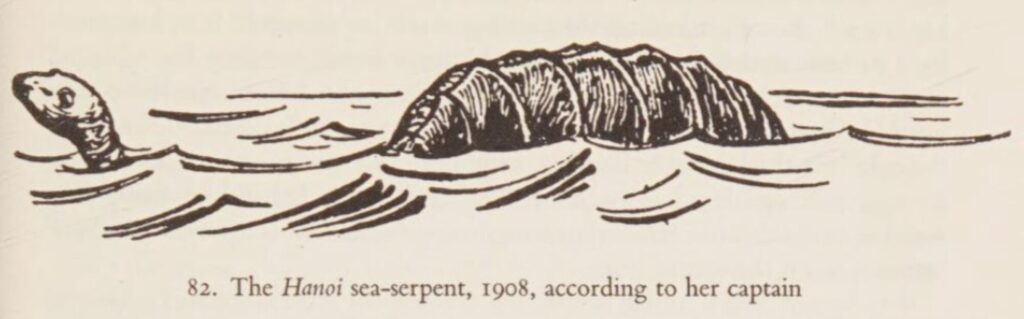

「未知の動物を求めて」「ネアンデルタール:ミネソタ・アイスマン奇譚」などを著した、クリプトズーロジー、未確認生物学の大家ベルナール・ユーベルマンス。「ムー」の読者には馴染みのある名前だろう。彼の著書に「In the wake of the Sea Serpants」 (1968)がある。同書は、19世紀末からベトナム・トンキン湾に現れたシーサーペント、つまり蛇や龍ににた海の未確認生物の目撃証言を多数集めて、紹介している。

その証言のひとつを紹介しておこう。

1897年、フランス海軍の砲艦アバランシェ号はハロン湾の北側ファイツーロンを航行中、二頭の巨大生物に遭遇する。長さは65フィート(約20メートル)、直径は6〜10フィート(2〜3.3メートル)あったと船長のラグレジール大尉は証言している。この生物はヘビのように上下にうねって進み、クジラのように硬質な身体はしていなかった。この生物が600ヤード先にある時に回転銃で狙撃するも命中せず、2頭は海へと沈んでしまった。この生物は息をする際に水の飛沫を噴出したそうだ。

その翌年の1898年、同じアバランシェ号に乗船していた船長と船員は、ファイツーロン湾を横切る際に再び同じ未確認生物に遭遇する。今回は2、300ヤード近くまでこの生物に近づくことができ、回転銃を発射した。2発は生物に届いたようだが、傷を負わせるまでには至らなかった。船より生物の方が早く航行し、1時間半にわたり追跡したが、夜のとばりが降りて、さらなる追跡は諦めざるを得なかったとある。ただ海面はおだやかにないでいたので、海に生物が沈んでいても、生物の呼吸のため4、5フィートの輪が海面にできるので、追跡しやすかったと同大尉は証言している。

この2回目の遭遇後、ラグレジール大尉は当時のインドシナ総督ポール・ドゥーメルに招待された会食の席でこの未確認生物との遭遇について語ったが、誰も信じようとしない。そこで、ジョアネット司令官と9名の将校を砲艦に招き、未確認生物と遭遇したファイツーロン沖を航行した。するとまたもや2頭のシーサーペントが現れたのだ。2頭は船から数百ヤード、つまり2、300m離れた場所を泳いでいた。35分間にわたり追跡した。

頭はアシカのようだが、大きさはその2倍はある。首の部分は見えなかったが胴体につながっていた。胴体はかなりの大きさだが、波間に一度見えたきりだった。カメラを持ち出して撮影しようと試みるものもあったが、驚きのあまりカメラを被写体に向けた際には、相手は沈んでしまっていたり、再び現れたときには距離が遠すぎてよく映らなかったと報告されている。

ジョアネット司令官はこの遭遇をもって、ラグレジール大尉に謝罪した。ドゥーメル総督に電報を打ち、自らも2頭の未確認生物を確認したと報告した。

このほかにもハロン湾におけるフランス軍人によるシーサーペントの目撃は相次いでいる。まとめると次のようになる。

1893年 ラ・ミュティヌ号

目撃者:カロリン・エスニ 目撃場所:ハロン湾

特徴: 黒、上下に蛇行

1896年 イロン・ビクトルG号

目撃場所:ハロン湾

特徴: 体長60フィート、ヘビのよう

1897年 アバランシェ号

目撃者:ラグレジール 目撃場所:ファイツーロン

特徴:体長65フィート、胴体径6-10フィート、砲艦より高速で移動、上下に蛇行

1898年 アバンシェ号

目撃者:ラグレジール 目撃場所:ファイツーロン

特徴:群であらわれ、2発命中か。

1898年 アバランシェ号

目撃者:ジョアネ 目撃場所:ファイツーロン

特徴:灰色/黒、ノコギリの歯のような背中、カメラで撮影試みるも失敗。

1898年 ボーバン号

目撃者:ボニエー・ド・ボーモン/ブテ 目撃場所:ハロン湾

特徴:体長35-45フィート、胴体径12-16インチ、緑がかった灰色、首は胴体より細い、鼻に二つの穴

1903年 広東貨物船

目撃場所:ツーラン(ダナン)沖

特徴:体長25フィート、薄汚れた黒、速度は9ノット以上

1904年 チャトー・ルノー号

目撃者:ペロン 目撃場所:ハロン湾

特徴:体長12フィート、胴体径3フィート、岩と同じ色でなめらか、速度は9ノット

1904年 ラ・デシディー号

目撃者:レオスト 目撃場所:ハロン湾(ナット岩)

特徴:体長100フィート(胴体30フィート)、胴体径12-16フィート、黒に黄色い斑点、皮膚はごつごつして鱗に覆われている、8ノットで泳ぐ。鼻からジェット状に水をふく

1904年 ギエドン号

目撃者:乗員100名 目撃場所:ハロン湾

ほとんどの目撃証言は海軍の将官らによるもので、それも報告書やクーリエなどに掲載されたものをユーベルマンスがまとめたものだ。

体長は目撃者によって12フィートから100フィートまでばらつきがあるのは目視なのでやむを得ないが、総じて細長い体型をしており、体色については、黒または灰色であったことが指摘されている。黄色い斑点があったとするものもある。頭から胴体までの首が長いということも特徴的だ。

上下に蛇行して前に進み、8ないしは9ノット、つまり時速15〜17キロで泳ぐことができるとしている。また鼻からジェット状の水を噴き出すのも目撃されている。

ただし、なめらかな皮膚をしているとするものがあるかと思えば、鱗状でごつごつとし、背中にノコギリ歯のような突起があるのを確認したとする証言もあるので、これらの証言がたった一つの種の未確認生物であるかどうかはわからない。

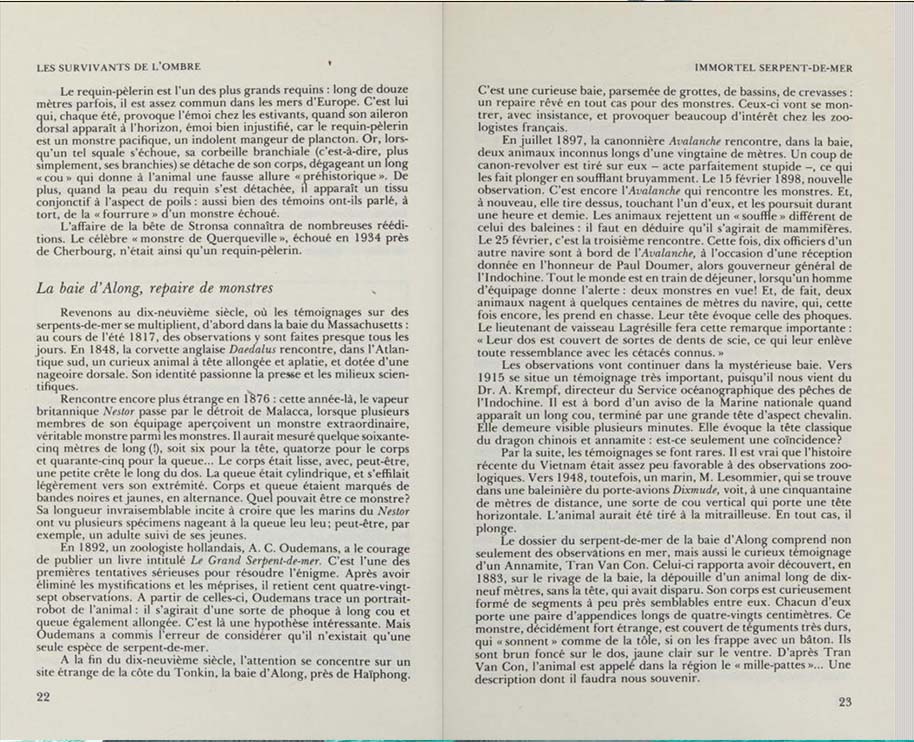

ユーベルマンスと同じ未確認動物学者でフランス人のジャン=ジャック・バロワは、その著書「影の生存者」において、次のような証言を紹介している。

「安南人のトラン・ヴァン・コンは1883年ハロン湾の岸辺で、頭のない19メートルの動物の死骸を発見した。この動物の身体は約80センチの体節からなり、一つの体節には一対の肢があった。硬い皮膚に覆われ、棒で叩くと鉄板のような音がする。背中は焦茶色、腹部は黄色をしていた。この地域では『ムカデ』と呼ばれている」

ユーベルマンスがまとめた証言の未確認生物とは、また異なる特徴をもった生物のようだが、いずれにせよ、ハロン湾には百数十年の前から現在にわたり、体長の長い水棲の未確認生物あるいはシーサーペントの目撃証言が相次いでいるということがわかっていただけるだろう。

1992年にユネスコによって世界自然遺産に選ばれた「ハロン湾」。その名称は漢字で書けば「下龍湾」であり、すなわち龍が下った湾(いりうみ)という意味なのだ。

ベトナムの首都ハノイの古い名前は昇龍(タンロン)といい、19世紀になって首都がフエに移ったことに伴い、タンロンからハノイ(河内)という、いささかありきたりの名前になってしまった。もとは、この土地に遷都した際に1010年に龍が昇っていく姿があったことから昇龍という名前が与えられたと史書に伝えられている。

そうなれば、龍が昇ったのは首都ハノイ、龍が下った場所はハロン湾と呼ばれた、いわば対になったものと思いたいほどだ。

しかし、ことはそう単純ではない。

実は、下龍湾という名称は比較的新しいものなのだ。ハロン湾管理委員会のウェブサイトによれば、ベトナムや中国の古い史書に下龍湾という名称は見えず、同海域は、「交州」「緑水」「海東」「安邦」「安広」「雲屯」などとされ、下龍湾(Baie d’Along)とする地名はなんと19世紀末から20世紀はじめのフランス語文献にはじめて登場するのだと説明されている。

そしてその名が大小数千の岩島が連なる奇景をなす地形のこの場所に龍が下る湾との地名で呼ばれるようになったのは、フランス人戦艦がたびたびこの地で、未確認生物、シーサーペントを目撃したことから、現地人が恐れる「龍」の存在する海域としてその名がついたというのだ。

ハロン湾を訪れた観光客はこの場所がハロン湾と名付けられたわけを次のような伝説からだと説明を受ける。

「昔、ベトナムがまだ国を築き始めた頃、外国からの侵略者がベトナムに攻めてきた。その時、天帝は龍の一団を送った。母龍とともに多くの子龍を従えてベトナムを助けるためにやってきたのだ。

敵の船が海から一気に攻めてきたとき、龍たちはたちまち無数の宝珠を吐き出し、その宝珠はすぐに岩の島々に変わり、まるで堅固な城壁のように連なった。敵の船は、岩の島々にぶつかり、船同士も衝突して壊れてしまった。

敵が敗れた後、母龍と子龍たちは天に帰ることなく、戦いが行われたこの場所に残ることにした。母龍が降りた場所はハロン湾、子龍たちが降りた場所はバイツロン湾と名付けられた。龍たちの尾が波を打ち、白く見える場所は『ロンビィ』と呼ばれた」

度重なる海の未確認生物、シーサーペントの目撃によって、この伝説が呼び起こされ、この場所をハロン湾、龍の下った「いりうみ」として改めて名付けられたのか。

いまだシーサーペントの目撃は続く。百数十年もの間、未確認のままでだ。ただ、その正体は果たして龍か、あるいは中世代の海棲爬虫類の生き残りなのだろうか?

新妻東一

ベトナム在住でメディアコーディネート、ライター、通訳・翻訳などに従事。ベトナムと日本の近現代史、特に仏領インドシナ、仏印進駐時代の美術・文化交流史、鉄道史に通じる。配偶者はベトナム人。

関連記事

ハノイに「自由の女神」像があった! ベトナム独立を支えたフリーメーソンたちの暗躍と造反

「自由の女神」像がベトナムに建てられ、撤去された背景とは? フリーメーソンが建て、メーソンが企図した独立の機運がそこに刻まれている。

記事を読む

戦死者の遺骨を捜し、声を聴く! ベトナムの霊媒 ホアン・ティ・ティエムの超能力/新妻東一

「第三の眼」でカードを透視し、目隠しで運転さえできるという驚異の超能力者。 彼女はその能力を用い、密林に倒れた戦死者の霊と語り、その遺骨を収集する活動を続けている。 かつてその能力を目の当たりにした現

記事を読む

ベトナム独立と「カオダイ教国家」構想! 果たされなかった日本軍との密約/新妻東一

ベトナムの大衆宗教「カオダイ教」は、フランス占領下時代に独立を目指す勢力として活動していた。そこには、知られざる日本軍との共闘の歴史があった。

記事を読む

高度化するAIは「ゴースト」になる!? エジソンが求めた霊界と電脳世界が一致する近未来とは

急成長するAIの正体は、電脳空間に生きる、意志ある「ゴースト」である! 急成長する人工知能がもたらす新世界を予見する。

記事を読む

おすすめ記事