エジプトで出土した“5000年前の写本”が予言する人類滅亡! AI解読でわかった恐怖のメッセージ

昨今エジプトで発掘された5000年前の写本には、人類の行く末を予言する不気味なメッセージが記されていた――!

記事を読む

松江の名所、松江大橋は不思議な物語の集うミステリースポットでもあった! 怪談作家田辺青蛙が、小泉八雲も眺めた橋にまつわる歴史を深掘りする。

小泉八雲は『神々の国の首都』において、松江で迎える朝の情景を次のように記している。

松江の朝の最初の音は、まるで巨大でゆっくりとした脈動が、眠っている者の耳のすぐ下で打ち鳴らされているかのように響いてくる。

それは大きく、やわらかで、鈍い衝撃音——まるで心臓の鼓動のように規則正しく、くぐもった深みをもち、枕を通して震えが伝わってくるため、聞くというよりも感じる音だ。

それは、米搗(こめつき)の大きな杵の音である。米搗とは米を精白する職人で、柄の長さが十五フィート(約4.5メートル)ほどもある巨大な木製の横杵を、支点で水平に釣り合わせた道具を使う。柄の端に全身の体重をかけて踏み込むと、反対側の杵が持ち上がり、そのまま自重で米桶の中に落下する。その規則的でくぐもった反響音は、私には日本の生活音の中で最も物悲しく感じられる。それはまさに「この国の脈動」そのものだ。 やがて、禅宗の東光寺の大鐘が町中に鳴り響き、続いて、私の家の近く、材木町にある小さな地蔵堂から、朝の勤行を告げる太鼓の物悲しい響きが伝わってくる。そして最後に、最も早い行商人たちの声が響き始める——「だいこやい! かぶやー、かぶ!」——これは大根やその他の珍しい野菜を売る者たちの声。「もややー、もや!」——これは、炭火を起こすための薄い焚き付けの小片を売る女たちの、哀調を帯びた呼び声である(『神々の国の首都』小泉八雲)

こうした物音で目を覚ましたハーンは、宿の2階の障子を開放し、宍道湖の様子を眺めた。淡い夢のような色彩と霞の中から浮かび上がる松江大橋、蜆取りの船、嫁が島の影——その景観は、彼に大きな安堵と魅惑を与えたと考えられる。

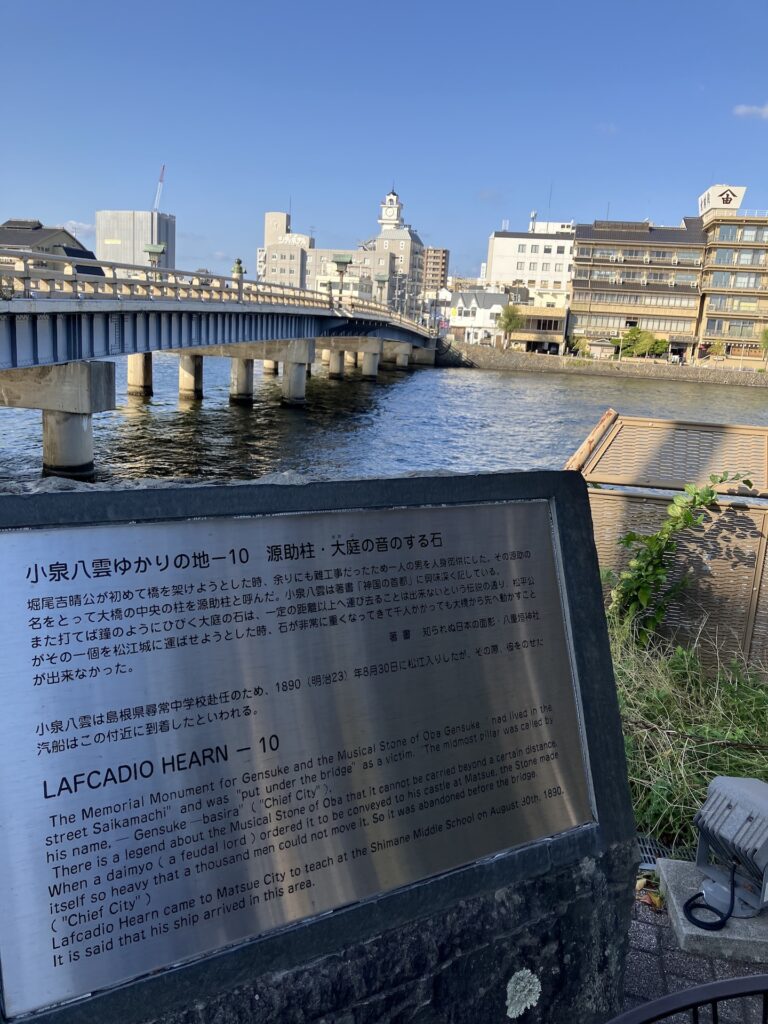

写真は、八雲が滞在した最初の宿からの眺望である。すぐそばには松江大橋があった。八雲が転居のために松江で借りた家も、宍道湖畔の松江大橋に近接した場所であり、最初の宿の光景を好んだためと推測される。以下では、この松江大橋にまつわる不思議な物語をとりあげたい。

宍道湖と中海を結ぶ大橋川は、松江の中心部を静かに横切る水路である。

普段は穏やかな水面を見せるが、雨季には濁流となって橋脚周辺に白い渦を生じさせることもある。その中央に架かる松江大橋は、城下町の景観を象徴する存在であり、市民にとって“ただの橋”ではなく、歴史的・精神的な意味を帯びた場所となっている。

橋の下には、400年前の工事にまつわる人柱伝承、近代に記録された事故、さらに小泉八雲が記した伝説などが重層的に沈んでいる。

松江大橋が初めて架けられたのは、初代松江藩主・堀尾吉晴が松江城下を築いた慶長年間のことだった。

堀尾氏が月山富田城から松江に拠点を移し、城と城下町の整備を進めるなかで、大橋川に橋を通すことは不可欠だったので、急務として工事を進めることが決定した。

しかし、水深が深く水流が速いこの川に橋を架けるのは容易ではなかった。『松江市史』には、資材の運搬を何度もやり直し、多くの人手を投入したにもかかわらず、仮橋は崩れ、杭(くい)も流されるなど、工事が難航した様子が記録されている。

当初は竹や丸太を組んだ仮橋が設けられ、「カラカラ橋」と呼ばれたが、本格的工事でも基礎が沈むなど困難は続いた。このような難工事は、全国の城や橋梁でも人柱伝承を生む背景となっている。

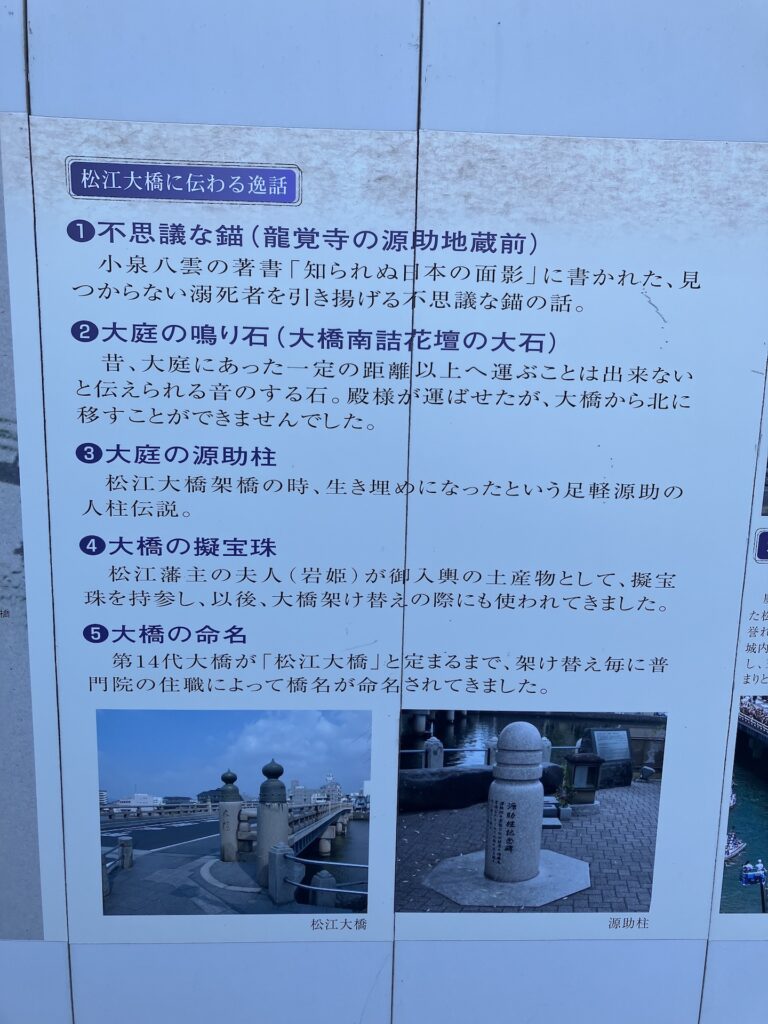

慶長12年(1607)頃、「最初に橋を渡った者を人柱にする」という掟が囁かれたと伝わる。誰も渡ろうとしない中、雑賀町の足軽・源助が事情を知らずに橋を渡り、生き埋めにされたという。その後、橋脚は「源助柱」と呼ばれ、橋は沈まなくなったとされる。

昭和14年(1939)には「人柱源助供養塔」が建立され、現在も松江市観光協会の案内板などで紹介されている。

伝説では、源助は出発の朝に妻から「もう一服お茶を」と勧められたが、「急いでいる」と断って家を出たという。もし二服目を飲めば出発は遅れ、橋を渡らずに済んだと語られるようになり、松江では「朝は茶を二服飲む」という風習が残った。『松江今昔物語』にも「お茶を二服飲まぬと源助になる」と記される。近年も、松江出身の俳優・佐野史郎氏がこの風習が今も松江で続いていることに触れたX(Twitter)が話題となった。

一服は、縁起が悪いと言いますよね?

— 佐野史郎 (@shiro_sano) November 12, 2025

いわれは、色々あるようですが… https://t.co/G0EjohFhnS

小泉八雲は、源助柱伝説についても詳細に描写している。

八雲は、新橋の落成式において、50年以上連れ添い子孫に恵まれた「最も幸福な者」が最初に橋を渡るという風習を紹介し、また、旧橋が300年間保たれた背景に人柱伝承があったことを述べる。さらに、新しい橋の建設時には再び人柱が必要ではないかという噂が立ち、町に来る農民が激減したこと、また「最初の日に橋を渡る者のうち千人目が人柱にされる」という噂が広まったと記している。こうした描写は、当時の社会不安や民間信仰が具体的にどのように流布したかを知るうえで興味深い資料となっている。

文献上の最古の人柱に関する記録は、元禄期編纂の地誌『雲陽誌』に見られる。「大橋川ノ橋ニ人柱ヲ立ツ」と記され、人柱が江戸初期にはすでに伝承として存在していたことが明らかだ。ただし、この段階では「源助」という名は登場せず、源助の名が普及するのは江戸後期から明治期にかけての口承が整ってからと考えられる。

松江では、夜の松江大橋の下に青白い火が浮かぶという「源助火」の伝承も語られ、子どもたちは「夜に橋を渡ると火の玉が追ってくる」と恐れた。また、橋の下に沈む「不思議な錨」の話もある。

昭和期には、源助柱にまつわる近代の怪談も採集されている。昭和20年前後の灯火管制下の松江では、夜警担当者が大橋川から「子どもを頼む」と繰り返す男の声を聞いたとする証言があり、これが源助の霊と結びつけて語られた。また、昭和後期の台風増水時には、橋脚付近に白い影が揺れるのを見たとする複数の証言があり、「源助が橋を守っている」とされた。こうした“守護的な霊”としての源助像は、昭和以降に強まった特徴である。

松江大橋は時代ごとに姿を変えてきた。木橋、石橋、明治期の鉄橋を経て、昭和12年(1937)には鉄筋コンクリートの近代橋として再建され、現在の姿となった。この工事では、基礎杭の作業中に増水で作業台が転覆し、数名が流され、一名が死亡する事故が起きている(『山陰新聞』昭和12年7月1日号)。この殉職者は地元で「昭和の源助」と呼ばれ、完成式典前夜には水神供養と慰霊法要が営まれた。『松江市史』によれば、供養祭では「いまの時代にも橋を支える魂がある」と語られ、多くの関係者が手を合わせたという。

供養塔の碑文に「人柱源助供養塔」と刻まれたことで、古代の源助と昭和の殉職者の記憶が重ねて顕彰されることとなった。

橋はしばしば人命に支えられ、また人々の記憶によって支えられる。松江大橋を渡ることは、単に川を越えるだけでなく、400年にわたって積み重ねられた祈りと犠牲の歴史の上を歩むことになるのかも知れない。

参考文献

田辺青蛙

ホラー・怪談作家。怪談イベントなどにも出演するプレーヤーでもある。

関連記事

エジプトで出土した“5000年前の写本”が予言する人類滅亡! AI解読でわかった恐怖のメッセージ

昨今エジプトで発掘された5000年前の写本には、人類の行く末を予言する不気味なメッセージが記されていた――!

記事を読む

「一本だたら」怪談:夜中に布団の上で一本足の妖怪が跳ねていて…/西浦和也・妖怪怪談

無気味な姿形の正体不明の謎の生き物UMA。UMAと遭遇し、恐怖の体験をした人は多い。忘れようにも忘れられない、そんな恐怖体験の数々を紹介しよう。

記事を読む

古代ローマの遺跡から続々出土する「巨大な靴」の謎! 巨人と市民が共生していた決定的証拠か!?

2000年前の古代ローマ時代の遺跡から発掘された「巨人サイズの靴」が波紋を呼んでいる。古代ローマ帝国には、まだまだ私たちが知らない秘密があるのだろうか?

記事を読む

超古代文明アトランティスは大西洋か地中海か? ジブラルタル海峡を挟んだ2つの有力候補

超文明アトランティスは大西洋の向こうに栄えたのか? それとも地中海に沈んだのか?

記事を読む

おすすめ記事