朝廷に討たれた麗しき鬼の悲劇! 岩手県奥州市「人首」の鬼伝説/高橋御山人

人の首と書いて「ひとかべ(ひとこうべ)」。物騒に思える地名には。地元を守った美しい鬼少年の伝説があった。

記事を読む

能登半島に広く伝承される、鬼とも猿ともつかない異形の怪物「猿鬼」の伝説。神々に背き退治されたという強力な怪物の物語が生まれた背景には、日本海をこえて渡ってきた古代海洋民族の存在が、そして人間同士の交流と衝突の歴史があったのか…?

目次

2024年の元日、巨大な地震に見舞われた石川県の能登半島。日本海側最大の半島として大きく突き出したその地形ゆえに太古から特殊な歴史と文化が育まれたこの地には、「猿鬼」という壮大な鬼の伝説がある。

猿鬼の話は能登半島に広く伝わり、それだけに内容も様々だが、最もよく知られていて類似のパターンも多いのは、能登町・輪島市境界付近の地域に伝わるもの。能登といっても山深い場所で、猿鬼伝説の核心地とも言うべき旧柳田村(平成の大合併により能登町となった)は、能登半島にありながら海に面していない村であった。

伝説によれば、輪島市東部、能登町との境近くの山間・大西山の釜ヶ谷(かまがだに)というところに、猿とも鬼ともつかぬ異様な容貌の化物が住んでおり、猿鬼と呼ばれていた。猿鬼は田畑を荒らしたり、人に危害を加えたりするようになったため、岩に隠れて鯛を食べているところを怒ったこの地の神に見つかって逃げ出したという。

あるいは、はじめは猿とも鬼とも巨人ともいうべき善重郎(ぜんじゅうろう)という男に従っていたものの、悪さばかりするので追い出されたとも、村人が知恵を絞り、太鼓や奇声で脅かして追い払ったともいうが、ともかく、山を越えて能登町当目(とうめ)の岩屋堂へ去ったという。大西山にはそうした猿鬼にまつわる伝承地がいくつか残されている。

なお、大西山の神が当目まで猿鬼を追ってきたり、逆に神の方が猿鬼に追い出されたりして当目に鎮まったという話もある。

その能登町の当目には、岩井戸神社が建っている。ここも山深い場所で、輪島市との境に近い。この岩井戸神社の境内に岩屋堂と呼ばれる洞窟がある。この洞窟は能登半島の北側、日本海と繋がっているといわれ、内部で潮の干満があり、イカが浮かんでくることもあったと伝えられる。

大西山から逃げてきた猿鬼は、ここを棲み家とした。18匹もの家来を従えるようになり、当時この地に生えていた巨木に木の枝を組み上げて櫓としたり、当目の西にあたる輪島市南東の山間・仁行(にぎょう)の地に聳え立っていた、30丈(約90メートル)もの高さを誇る大杉に登り、遠くまで見渡したりした。特にこの大杉からは、海上を行き交う船の姿まで見えたといい、諸国に家来を派遣して、美女をさらって仕えさせるという悪事を重ねた。またこの大杉の聳える場所には雌の老猿が住んでおり、猿鬼が通ったともいう。

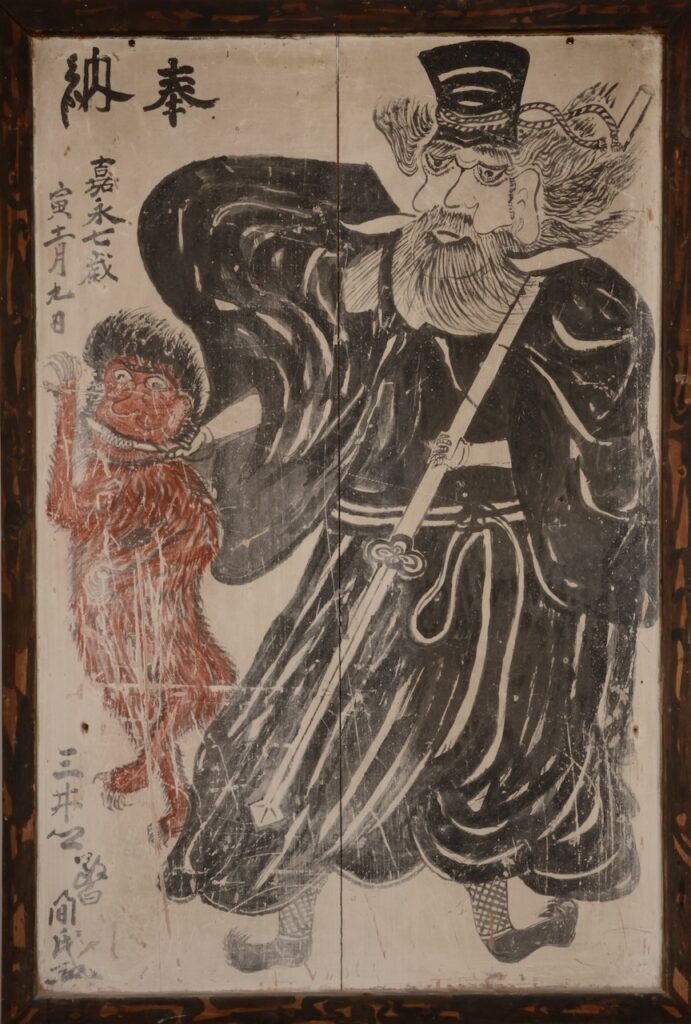

この大杉の近く、輪島市三井(みい)の大幡神杉伊豆牟比咩神社(おおはたかむすぎいずむひめじんじゃ)に鎮まる神杉姫は、猿鬼が人を害することを大いに憂いた。しかし神杉姫だけでどうにかなるものでもなく、出雲で八百万の神々に相談する。そこで能登国一宮・気多大社の神を大将とし、副将軍を神杉姫とする、八百万の神々による猿鬼討伐軍が結成された。

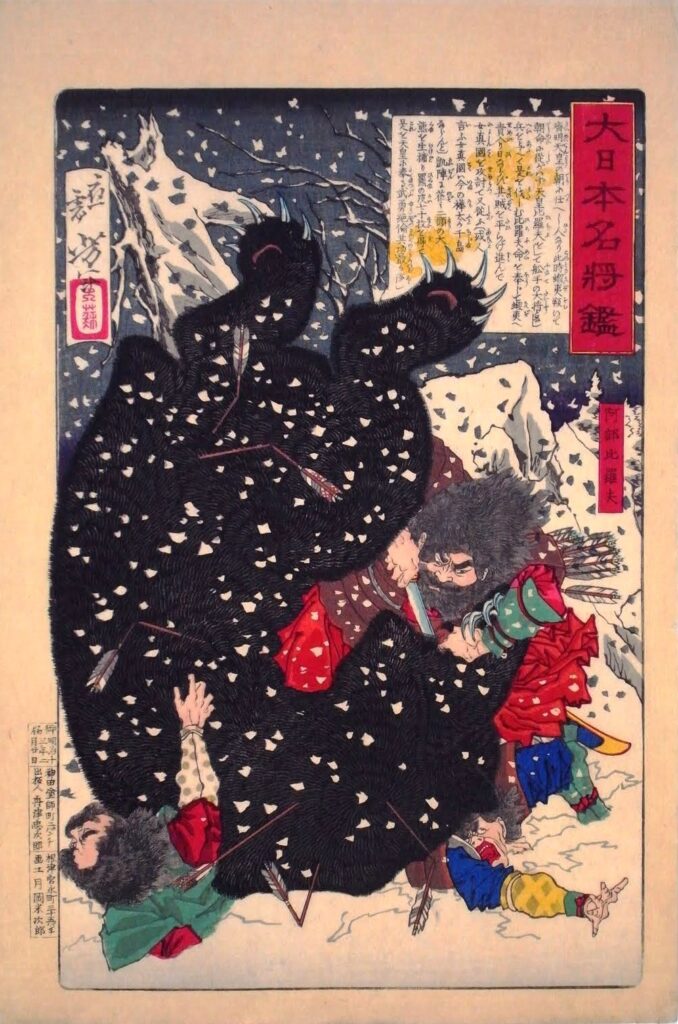

神々の軍勢が当目に着くと、猿鬼達は岩穴に引き篭もり門を閉ざしていたため、神杉姫が十二単を着て美声を出しておびき出す。つられて出てきた猿鬼達に神々は数千の矢を射かけるが、猿鬼はそれを全て手足でつかみ取って投げ返してしまう。家来達は木々に飛び移り駆け巡って、神出鬼没。止むを得ず、神々は現在の輪島市街の東・稲舟町(いなぶねまち)の海岸へと一時退却した。

そこで神杉姫は、波の音の中に神託の如く歌を聞く。それは千反の布を身体に巻き、筒矢を射るというものだった。神々は歌の通り布を用意し、筒矢を作って再び猿鬼に挑む。神杉姫は布を巻いて舞い踊り、再び猿鬼達を誘い出した。出てきた猿鬼達に、神々は筒矢を射かける。猿鬼はまたもそれをつかみ取ったが、筒の中から矢が飛び出し猿鬼の目に命中する。

さすがの猿鬼も逃げ出し、薬草のオオバコを摘んで手当をするが、神々が毒矢を用いたため毒が回ってついには死したとも、神杉姫が刀を抜いてその首を切り落としたともいう。猿鬼の黒い血は川となって、遠く流れた。死体は塚に葬られたが、死霊がさまよい出て様々な祟りが起きたため、神杉姫が僧となって17日間読経したところ成仏したという。また、猿鬼の霊は岩井戸神社に祀られた。

神々が馬を寄せた「駒寄(こませ)」、神々が休んだ「神和住(かみわずみ)」、神託の歌が聞こえた「歌波」、千反の布のうち一級品を献上した「一布地(いちぬのち)」、毒矢の毒を採取した「千徳(せんとく、もとは「千毒」だったという)」、猿鬼の目に矢が命中した「当目」、黒い血が流れた「黒川」、それが五十里も流れた「五十里(いかり)」、猿鬼が治療のためオオバコを摘んだ「大箱」等々、猿鬼伝説は地名由来ともなっている。「仁行」も大杉の二の枝の下にあったためと伝わる。

既に見たように異伝も多い。

神杉姫が登場せず、大己貴命(おおなむちのみこと)が討つ話もある。大己貴命は気多大社の祭神だが、岩井戸神社の祭神でもあり、出雲大社の祭神・大国主命の別名である。

出雲とは関係なく、第11代垂仁天皇により皇子・磐衝別命(いわつくわけのみこと)が派遣されて神杉姫とともに退治する話もある。この派遣は、もともと能登で人に危害を加える怪鳥を討伐するためで、磐衝別命のお供の犬が怪鳥の羽を喰ったから「羽咋(はくい)」という地名となったという由来が、猿鬼伝説とは別に羽咋市に伝わっている。磐衝別命は、古代の羽咋を拠点とした豪族・羽咋君(はくいのきみ)の祖神でもあり、岩井戸神社の祭神の一柱でもある。

第40代天武天皇の命で藤原不比等の次男・義直(正史には登場しない)が討つ話もあり、七尾湾に浮かぶ七尾市の能登島に鎮座する伊夜比咩神社(いやひめじんじゃ)には、猿鬼の角が神宝として伝えられている。この伝説は先の伝説とは趣も異なり、一進一退の攻防はなく、源頼政の鵺(ぬえ)退治の如くほぼ一撃で仕留めている。

その他、能登町山田の鬼討ち祭り、輪島市大沢町の小串祭(こぐしまつり)など祭礼の由来となっている場合もある。七尾市山王町の青柏祭(せいはくさい)もその一つで、巨大な曳山「でか山」で有名だが、これも猿鬼由来という。

この地の大地主神社(おおとこぬしじんじゃ)に、春祭りになると猿鬼が現れ、娘を人身御供として捧げていた。ある年、人身御供として選ばれた娘の父親が、猿鬼が「越後のシュケン」を恐れていると知り、越後に行って必死の思いでシュケンを探した。

やがて真っ白な狼・シュケンが現れ、事の次第を話すと、猿鬼はもともと大陸から三匹で渡ってきて、悪事をなすので二匹は退治したが、一匹は行方不明だった、と言う。シュケンは娘の代わりに箱に入って神社に捧げられ、猿鬼との死闘の後、相討ちとなった。村人はシュケンを手厚く葬り、三匹の猿鬼の代わりに三台の大きな山車を造って奉納した。これが「でか山」なのだと伝わる。

このように、猿鬼伝説は広い地域にあまりにもバリエーション豊かに伝えられている。時代も討伐者も方法も様々だ。

しかし、鬼や神々といった超常の存在同士の戦いが主体の割には、基本的に物理的な戦争に終始しているということが一つ共通している。それも知恵や技術によるところが大きい。筒矢や毒矢はテクノロジーであり、神杉姫の美声や舞は謀略である。歌の神託は超常的ではあるが、神託を受ける側であって、全体的に人間に近い。猿鬼の側も、飛びくる矢をつかむというのは、極端に強靭、敏捷な肉体ではあるが、あくまでも物理的な戦い方だ。櫓を築いたり薬草で治療するというのも、獣ではなく人間のテクノロジーである。

もちろん神話伝説の神や魔というものは多分に人間的ではあるものだが、それにしても、空を飛ぶとか火を吐くとかいった、魔術的要素が皆無に近い。テクノロジーか肉体によっている。それは超常の能力という程ではなく、人間の能力そのものかそれを多少拡張した程度のものなのである。

これはつまり、もともと鬼と神の話なのではなく、いにしえの人間同士の話であることを示しているように思われる。太古の人間同士の戦いが、長い間に鬼と神々、あるいは英雄、霊獣との戦いの話に変化して伝えられてきたのではないだろうか。もっと魔術的要素がふんだんな神話伝説でさえ、そのように分析されることが多い。これほど人間的な伝説であれば尚更だ。

それでは、どのような人間なのだろうか。猿鬼を討伐する側の素性ははっきりしている。神杉姫は地元の女神であり、気多大社は能登の神かつ出雲の神だ。また神無月における八百万の神々の会議を想定していると思われるが、猿鬼討伐は出雲で決定されている。出雲の影響は非常に強い。

能登だけでなく、越中国一宮・高瀬神社の祭神も大己貴命であり、白山にも立山にも「大汝(おおなんじ=大己貴)」の名を冠する峰があって、石川県にも富山県にも新潟県にも、大国主命が地元の姫神と結婚したり処罰したりする神話が伝えられている。有名な八岐大蛇は『古事記』には「高志(こし)」からくると書かれ、『出雲国風土記』には大国主命が「越の八口(こしのやくち)」を平定したとあり、これらは古代の北陸地方である「越の国」のことといわれる。ヤマト王権の確立以前、婚姻や武力で出雲が越を勢力下に置いていった様子が窺われる。

また、垂仁天皇皇子・磐衝別命や藤原義直による討伐のように、ヤマト王権、大和朝廷確立後の話もある。そして大和でも出雲でも、古代日本の統一過程における中心勢力が討伐していることに変わりはない。

では、猿鬼は土着勢力なのかというと、そう単純でもない。出雲との関係が深いとはいえ、神杉姫は地元の女神であり、天皇の皇子とはいえ磐衝別命は地元豪族の祖だ。そして七尾の大地主神社に伝わる話では、猿鬼は大陸からきたと明確に述べている。また、内陸に伝わる猿鬼の話でも、鯛を食べていたとか棲み家の岩屋にイカが浮かぶとか、海との繋がりが強調されている。これらを考え合わせると、猿鬼は大陸からやってきた海洋民族ということになる。

日本海に突き出た半島であるだけに、能登には大陸から人がやってきた歴史がある。7〜10世紀、中国北東部にあった国家・渤海は朝鮮半島の新羅と対立関係にあったため、同じく新羅と対立関係にあった日本とは利害が一致し、互いに何度も使節を派遣している。能登は渤海使が来着した主要な場所の一つであり、迎賓館に当たる「能登客院」も築かれた。能登は大陸から人がきやすい場所なのだ。

だが、大陸からやってくる人々と友好関係になるとは限らない。渤海使が東北の日本海側である出羽に漂着した際には、朝廷の統治が及んでいない地域であったため、土着の蝦夷(えみし)に襲撃され、使節の一部が死亡したり拉致されるという事件が二度も起きている。

それより前、6〜7世紀には、粛慎(「みしはせ」または「あしはせ」)と呼ばれる人々が度々日本海側にやってきたと『日本書紀』にはある。第29代欽明天皇の時代には、船に乗って佐渡島の北部に現れ魚を捕っていたが、佐渡の人々は「鬼魅(おに)」と呼んで近付かなかった。粛慎は略奪を行なったが、人の近付かない神域に拠点を移し、濁った水を飲んで半数が死んだという。

第37代斉明天皇の時代には、越の国守であった阿倍比羅夫(あべのひらふ)が、軍船180隻、200隻を率いる大遠征を三度に渡り行なっている。秋田や津軽など北東北の日本海側の蝦夷を征討、服属させたり、饗応(酒食でもてなすこと)したりしているが、蝦夷の要請を受けて粛慎も討っている。帰還した際には北海道以北にしか生息しないヒグマを献上しており、遠征は北海道以北に及んだと見られる。

粛慎討伐では蝦夷も協力し、20隻の船に乗る粛慎に対し絹や武器、鉄などの貴重品を海岸に置いて持って行かせるなど、単に征伐を行うだけでなく懐柔も試みた。またこの時の戦では、能登馬身龍(のとのまむたつ)という能登の豪族が戦死している。阿倍比羅夫は越国守であったため、配下として従軍したのだろう。なお、当時まだ越前・加賀・能登・越中・越後といった国々はなく、一つの越の国だった。

この粛慎については、5〜12世紀頃、北海道のオホーツク海沿岸や樺太(サハリン)、千島列島、大陸のアムール川河口域に展開したオホーツク人であったことが有力視されている。魚やトド・アザラシなどの海獣を捕る海洋民族であった一方、熊を神聖視した。発生地は樺太南部から北海道北部で、遺跡は北海道南部、日本海に浮かぶ奥尻島にまで広がっている。最終的には縄文文化の末裔というべき擦文(さつもん)文化に吸収され消滅した。またオホーツク人は、遺伝的にも文化的にも、現在樺太やアムール川河口域に住む少数民族・ニヴフに近いことが分かっている。

粛慎が奥尻島まで展開したオホーツク人だとすれば、そのまま日本海を南下し、佐渡島までやってきたことになる。地形を考えれば、能登半島と同じように日本海に突き出た秋田県の男鹿半島などを経由したことだろう。有名な男鹿の「なまはげ」は、漢の武帝が引き連れてきた5匹の鬼、という伝承がある。「なまはげ」は大陸からやってきた鬼なのだ。そして「なまはげ」と同じ、鬼のような異形の来訪神の、名前までもが似た行事が山形県遊佐町の「あまはげ」、新潟県村上市の「あまめはぎ」と、日本海沿岸北部に点々と伝わっている。そして「あまめはぎ」は能登の輪島市や能登町にもあるのだ。

これは、大陸から渡来した粛慎のような異民族の集団が、奥尻島や男鹿半島、佐渡島、そして能登半島へと、日本海に浮かぶ離島や突き出た半島に襲来したことを示しているのではないか。そして猿鬼もそうした存在の一つなのではないか。さらに、粛慎の記録だけ見ても、そのような集団は一つではなく、襲来したのも一度ではなく、いくつもの集団が長い時間の間に、何度もやってきたことが分かる。猿鬼伝承が広範に伝わり、筋書きや舞台となる時代も様々なのは、大陸からの異民族の襲来が何度もあった結果なのではないだろうか。

例えば弥生時代、粛慎のような異民族の集団が能登を襲い、そこを治める卑弥呼のようなシャーマンが能登を勢力下に置く出雲に助けを求め、出雲の軍勢が派遣されて戦った、ということもあったかもしれない。あるいはヤマト王権が能登に進出した後にも、同じようなことがあったのかもしれない。小集団を地元の人々のみで撃退したということもあったのかもしれない。これらの事実が後世に伝えられるうちに、筋書きは多様なまま、敵は「猿鬼」として収斂されていったのではないか。

能登馬身龍にも注目したい。「能登の王」ともいうべき人物が、遠く北方に赴いて粛慎と戦って死んだことは、古代の能登に計り知れない衝撃を与え、長く語り継がれただろう。猿鬼伝説には現地の出来事だけでなく、阿倍比羅夫の遠征の話が反映されているかもしれない。地元の女神の救援要請に応じて、八百万の神々が誘惑して猿鬼をおびき寄せたり、一旦退却して戦術を練り直したりしたことは、蝦夷の救援要請に応じて180隻、200隻の大船団を何度も率いて、硬軟織り交ぜた交渉・戦闘をしたことによく重なる。

ところで、「なまはげ」や「あまめはぎ」のような来訪神の行事が伝わる日本海沿岸北部には、阿倍比羅夫の遠征当時、まだ朝廷の統治が及んでおらず、新潟県北部が北東限でそこまで蝦夷が住んでいた。その蝦夷が粛慎と接触し、阿倍比羅夫に助けを求め共に戦っている。ゆえに、粛慎のような異民族の集団が広く日本海沿岸北部に襲来したならば、それと最も頻繁に戦ったのも蝦夷なのだ。彼らは粛慎を熟知し、粛慎を独自に撃退したこともあったろう。後に蝦夷が渤海使を襲撃していることからもそれが想像できる。

猿鬼伝説の中でも、討伐者が狼という点で際立っている、七尾の大地主神社の伝承は、それを示しているのかもしれない。過去に猿鬼の仲間を討ち、救援要請に応じて能登に渡り再度猿鬼と戦った「越後のシュケン」は、粛慎と戦った経験を持つ蝦夷なのではないか。神の如き尊敬を集めながらも狼という獣であることは、蝦夷に対する蔑視と呼応しているように思われる。

『続日本紀』は、日本海側の蝦夷を「狄」「蝦狄」と表記し、太平洋側の蝦夷と書き分けている。これは中国で周辺の異民族を「東夷(とうい)・西戎(せいじゅう)・南蛮(なんばん)・北狄(ほくてき)」と呼んだことに由来するが、人を「けものへん」で表せば、相手は動物だという意識に繋がる。それが「越後のシュケン」のルーツかもしれない。

ただし、猿鬼が粛慎のような異民族だとしたら、戦う関係でしかなかったとは限らない。「なまはげ」や「あまめはぎ」は、恐れられはするが災厄を祓う存在でもある。粛慎にしても、戦闘だけではなく交渉も行なっているし、第41代持統天皇の治世には、粛慎に官位が授けられている。来訪神や粛慎に猿鬼のルーツを見るなら、猿鬼にもそのような関係を考える必要があるだろう。岩井戸神社が猿鬼の霊を祀り、大地主神社の祭で猿鬼の代替として作った「でか山」を曳くというのは、そうしたことと無縁ではないように思われる。

オホーツク人は擦文人と戦っただろうが、二つの文化が融合したトビニタイ文化というものも後に生まれている。また、オホーツク文化の熊祭祀は擦文文化にはなかったが、イオマンテに代表されるようにアイヌ文化には熊祭祀があり、オホーツク人からの文化継承があったことは明らかだ。猿鬼が粛慎であったなら、能登でも同じようなことが起こった可能性もある。能登の「大箱」の地名由来は猿鬼が薬草の知識があったことを伝えているが、それは一部では共存・交流し、文化や技術の伝播などがあったことを示しているのかもしれない。

2024年の能登半島地震や豪雨などの災害の影響で、猿鬼の霊を祀るという岩井戸神社では社殿下の土がえぐられ、川を渡る橋を含めて参道が崩壊し、参拝すらままならない状態になっている。猿鬼の墓と伝わる鬼塚へ渡る橋も失われたままだ。神杉姫が鎮まる大幡神杉伊豆牟比咩神社の鳥居も倒壊したままである。猿鬼達やそれと戦った神々の御魂を慰めるためにも、ゆかりの神社仏閣や史跡、そして何よりこれらを守って来た人々の家々や暮らしが一日も早く復興することを願って止まない。

高橋御山人

在野の神話伝説研究家。日本の「邪神」考察と伝承地探訪サイト「邪神大神宮」大宮司。

関連記事

朝廷に討たれた麗しき鬼の悲劇! 岩手県奥州市「人首」の鬼伝説/高橋御山人

人の首と書いて「ひとかべ(ひとこうべ)」。物騒に思える地名には。地元を守った美しい鬼少年の伝説があった。

記事を読む

鬼の武威が巨石に残る! 岩手「鬼死骸村」に眠る大武丸の伝説を追う/高橋御山人

蝦夷として討たれた鬼の死骸にちなんだ「おにしがい」村。おそるべき悪鬼の正体は、東北を守るご当地の武人だった。

記事を読む

鬼の手形が「岩手」の由来! 三ツ石神社に記された羅刹の悪鬼伝説/高橋御山人

この地で悪事を働いた鬼・羅刹の手形が巨石に残る。その手形こそ「岩手」の名を伝えるものだ。

記事を読む

香川県の飯野山にいた! 足跡を残した巨大な愛され妖怪「オジョモ」/妖怪補遺々々

香川県に伝わる巨人妖怪オジョモ。ちょっと聞き慣れないかもしれませんが、地元では意外な愛されキャラ。しかも各地に異なる伝承も。そんなオジョモの怪異を補遺々々しました。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・

記事を読む

おすすめ記事