「山姥」から「走る老婆」へーー高速化する都市伝説ばばあの進化/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。今回は、飛んだり跳ねたり、アスリートなみの身体能力をもつ老婆たちの登場だ。

記事を読む

老いた親を山に捨てる――各地に残る「姥捨て伝承」は、老いへの恐怖という人間の普遍的心理と山への畏れを映し出してきた。伝承と創作の交点から、その物語を紐解いていく。

日本各地に残る伝承の中でも、「姥捨て」は人の心をざわつかせるもののひとつだ。“口減しのために、老いた親を山に捨てる”という物語のモチーフは、有名な長野県の冠着山(通称:姨捨山)周辺をはじめ全国各地に点在し、古くは平安時代の歌物語「大和物語」や説話集「今昔物語集」などにも原型が見られる。ただ、実際にそのような風習が行われた記録は示されておらず、多くは語り継がれた物語の域を出ない。

この伝承が生まれた背景として想像されるのは、かつて我々の先祖たちが直面した厳しい生活環境である。飢饉や寒波のたびに人々の命が危機にさらされる中、共同体が生き延びるために「働けなくなった者をどうするか」という現実的問題が存在したことは否定できない。姥捨て伝承は、その極限状況を寓話的に語ったものとも捉えられる。

そしてさらに掘り下げれば、この伝承が現在まで残り続けた背景には、人間の“後ろめたさ”という普遍的な深層心理が関わっているようにも思えるし、同時に“山”という神聖な場所に対する古来の人々の思いも汲み取れるのだ。

共同体と山ーー今回はその辺りを軸に、有名な姥捨て文学・映画を引き合いにしつつ「姥捨て」を改めて考察していこう。

もちろん現代日本において、老いた親を山に捨てるという行為は現実的ではない。しかし、姥捨て伝承の心理的核心にある「人は老いてどう生き、どう死ぬのか」という問いは、高齢化社会を生きる我々にとっても普遍的なテーマだ。

「自分が老いによって役立たずになり、いま生活している共同体からいつか切り離されてしまうのではないか」という恐怖を、心の奥底で抱いたことのある人もいるだろう。また、もし食糧難などの現実問題に直面し、“共同体が生き延びるため”という大義名分がある社会に生まれていたら、果たして自分は口減しという文化とどう向き合うか? 姥捨ての物語は、そんな風に人間の深層心理にある死生観を照らす。

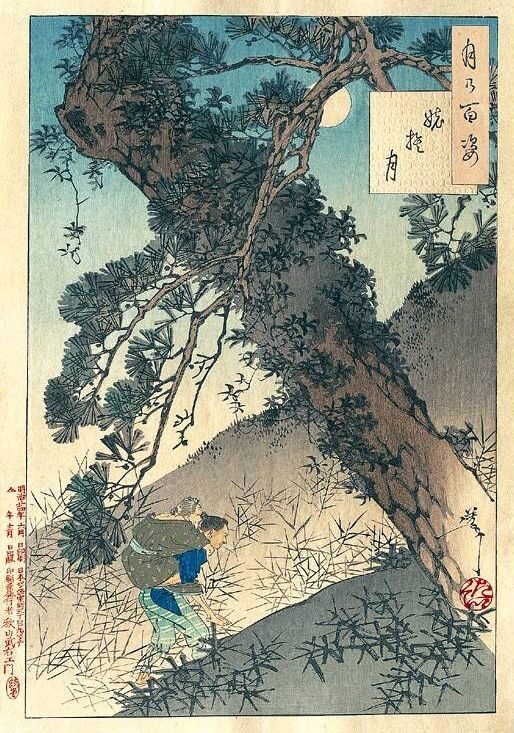

さらにもうひとつ、ムー的な観点で注目したいのは、姥捨てが行われる“山”という場所の意味である。日本古来の信仰において、山は神や祖霊の宿る聖域とされてきた。山は人の生の世界と神の領域をつなぐ境界であり、登拝は神へ接近するという側面もある。

この視点で見ると、姥捨てという行為は、老いた者を神の領域へ運ぶーーそんな様子とも捉えられる。つまり、人間の世界と神の領域の境界を、人間側がわざと越えることを選んだ物語としても理解できるのだ。

時代が変わっても人間心理に響く“老い”や“後ろめたさ”等の普遍的テーマに加え、日本人のDNAに根付く“山の神秘性”といった要素も絡むことで、姥捨ての物語は繰り返し語られ、現代まで伝承されてきたのではないだろうか。

さて、そんな姥捨て伝承を扱った創作物の代表格といえば、1956年に発表された深沢七郎の小説「楢山節考」だ。この作品は、姥捨て伝承に潜む“山の神秘性”という側面も鮮やかに描き出している。

物語の舞台は貧しい山村で、70歳を迎えた老人は口減しのため“楢山参り”に行かねばならない掟がある。本作では、その村で年老いた母を楢山へ捨てに行かねばならない息子の葛藤と、母が自らの運命を淡々と受け入れる姿が描かれる。

この小説は中央公論新人賞を受賞した深沢の処女作で、三島由紀夫ら当時の有力作家や批評家に大絶賛され、木下惠介監督(1958年)と今村昌平監督(1983年)によって2度も映画化された。特に後者は第36回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し、世界的にも高く評価されている。

原作には「楢山には神が住んでいるのであった」とはっきり書かれており、映画でも「魂はみんな山に行く」「楢山さまは(中略)上へ上へと登れば神さまが待っている」などのセリフがあり、姥捨て伝承が内包する“山=神の領域への境界”のイメージがしっかり表現されているのが印象的だ。

いわば、楢山の神の下に生きる村の営みを描いた作品とも受け取ることができ、ラストシーンの楢山参りの箇所などは、まさに神さまの元に親を届ける様子の描写となっている。

一方、2011年に公開された天願大介監督の映画「デンデラ」は、また異なる視点を提示した姥捨て映画だ。原作は佐藤友哉による同名小説で、70歳を迎えて捨てられた老婆たちが、そのまま山奥で「デンデラ」という共同体を築き、自分たちを捨てた村への復讐を目論んで生き抜く姿を描いている。

本作の老婆たちはいわゆる弱者ではなく、むしろ山の妖怪のような存在感を放つ。姥捨てによって切り離されたはずの命が、異界のごとき空間で力強く生き延びる姿。それは、ムー的視点で見ればもはやシャーマン的な媒介者に近い。知恵者であり、怨霊であり、精霊のようでもある。人間界と異界のあわいに立つ屈強な精神の老婆たちが、ヒグマと戦う姿は一見の価値ありだ。

さて、改めて両作品を比較すると、「楢山節考」は“神がいる世界への境界を越える瞬間をどう受け入れるか”を描き、「デンデラ」は“境界を越えたあとの世界でどう生きるか”を描いた作品と言えるだろう。

なお、「デンデラ」を手がけた天願大介監督は、1983年版の「楢山節考」を制作した今村昌平監督の長男である。両者が親子二代にわたって姥捨ての映画を撮り、その伝承を後世に伝える一助を果たしたという事実もまた、姥捨ての物語が人間の深層心理に影響を与えたエピソードの一片なのだ。

実際に行われたかどうかは定かでない姥捨て伝承だが、このように文学・映画などフィクションの形をもって現代にまで語り継がれていることに、大きな影響力が感じられる。

振り返れば、民話で語られる「山姥」、そして都市伝説での「ターボババァ」と、山に出現する強力(強烈)な怪異としての老婆には、姥捨て伝承が備える後ろめたさが投影されているのではないか。

妻・母を「かみさん」と呼ぶのは、山の神に由来するという。山に向き合うとき、我々はそこに、大いなる母を見出し、恐れるのだ。

杉浦みな子

オーディオビジュアルや家電にまつわる情報サイトの編集・記者・ライター職を経て、現在はフリーランスで活動中。

音楽&映画鑑賞と読書が好きで、自称:事件ルポ評論家、日課は麻雀…と、なかなか趣味が定まらないオタク系ミーハー。

https://sugiuraminako.edire.co/

関連記事

「山姥」から「走る老婆」へーー高速化する都市伝説ばばあの進化/朝里樹・都市伝説タイムトリップ

都市伝説には元ネタがあった。今回は、飛んだり跳ねたり、アスリートなみの身体能力をもつ老婆たちの登場だ。

記事を読む

追いついた相手に強大な呪いを振り撒く!「ターボババア」/ダンダダン考察ファイル

人気アニメ「ダンダダン」には数多くの妖怪、宇宙人、UMAが登場する。それらのほとんどには源流となる都市伝説が存在するのはご存じだろうか──!

記事を読む

「怖い女」から「少女の神話」へ! ジブリ作品やラノベから女性と物語の関係を読み解く/神話学者・沖田瑞穂

神話にも、ジブリ作品にもあらわれる「怖い女」とは? 神話学者がその怖さの正体を読み解く。

記事を読む

あるオランダ船が産んだ「小豆洗い」と「呪い」の奇妙な歴史/黒史郎・妖怪補遺々々

2月といったら節分、節分といったら豆、豆といったら小豆、小豆といったら小豆洗い! と、マジカルバナナ風連想で、メジャー妖怪の登場です。しかしそこは黒史郎、なんとオランダ産を補遺々々しましたーー ホラー

記事を読む

おすすめ記事